物語は中国の三国時代に遡ります。この時代、数多くの武将たちが力を競い、戦略と策略が物を言いました。その中でも、諸葛亮(しょうかつりょう)はその智慧と戦略で広く知られています。彼はただの軍人ではなく、政治家、軍略家、そして文化人でもありました。今回は、彼が実行した「空城の計」について詳しく見ていきましょう。この戦略がどのようにして生まれ、実行され、そして現代までの影響を与えたのかを掘り下げていきます。

1. 諸葛亮の背景

1.1 諸葛亮の生涯

諸葛亮は公元181年、今の中国江苏省に生まれました。彼は幼少期から非常に優れた才能を持っていたことが記録に残っています。特に彼の勉学に対する姿勢は徹底しており、学問の探求に没頭していました。彼が成人する頃には、すでに多くの知識と経験を積んでいました。若い頃、諸葛亮は人々に仕えることを決心し、劉備(りゅうび)の元に仕官しました。この選択が、後の歴史に大きな影響を与えることになります。劉備は彼を非常に重用し、信頼を寄せました。

彼の生涯は、数々の戦略的勝利だけでなく、彼自身の人間性や知恵により、その名声を高めました。特に「隆中対」と呼ばれる戦略的な提言では、劉備に南方の勢力を活用する方法を示し、後を任される大きなリーダーシップを身に付けることになりました。この時期から、彼の名前は三国志の中で輝きを放つことになります。

1.2 諸葛亮が与えた影響

諸葛亮はその生涯を通じて中国の軍事戦略に多大な影響を与えました。彼の戦略や知恵は、多くの後世の指導者たちに模範とされ、今日に至るまで研究されています。彼の名言や経典は、現代でも多くのビジネスや教育の場で引用され、参考にされています。特に彼の「知恵」に対する考え方は、多くの人々にとっての指針となっており、戦略的な思考の重要性を強調しています。

また、彼の政治的な手腕も高く評価されており、彼の姿勢や理念は「忠誠」や「ハーモニー(調和)」という価値観を形成しました。これは、当時の人々に大変感銘を与え、彼自身が築いた蜀漢(しょくかん)という国家の基本理念に大きな影響を与えました。彼の影響力は、三国時代が終わった後も長きにわたり存続し、後の歴史家や文学者たちによっても語り継がれます。

1.3 当時の政治状況

三国時代は、中国が分裂し多数の勢力が争った時期でした。劉備、曹操(そうそう)、孫権(そんけん)の三者が主要な武将として名前を馳せ、それぞれの勢力が互いに競り合っていました。この時代は権力闘争が絶えず、戦争や裏切りが日常茶飯事でした。それにより、多くの人々が苦しむ一方で、優れた戦略や知恵が評価される背景には、こうした亀裂と闘争の連鎖があったのです。

諸葛亮が活躍していた蜀漢の状況も厳しく、特に後の劉備の死後、彼は直面する様々な困難を乗り越えなければなりませんでした。曹操の強大な軍事力に対抗するためには、常に新たな戦略が求められました。そんな中で生まれたのが「空城の計」なのです。この計略は、彼の知恵を象徴するものとして語り継がれています。

2. 空城の計の概要

2.1 空城の計の定義

空城の計は、敵が攻撃を試みる状況において、意図的に自身の城を「空」に見せかけて、敵を欺くという巧妙な戦略です。諸葛亮は防御を放棄して、逆に自分が険しい状況にあることを隠蔽し、敵が攻撃に踏み込むことをためらわせる手法を取ったのです。これは、敵に対する心理的なプレッシャーを巧みに利用した例であり、敵を欺くことで勝利への道を切り開くことを目的としています。

具体的には、敵が自軍に対して圧倒的な優位にあると感じる場合、通常の軍事行動では攻撃を選ぶことが多いですが、諸葛亮はそれを逆手に取りました。少数の兵士たちで城を守る姿を見せ、遠くから敵が近づくのを待つという戦術は、極めて革新的でした。このような驚きの計略が、空城の計の本質です。

2.2 空城の計の背景

空城の計が実行されることになった背景には、諸葛亮が直面していた厳しい状況があります。彼が防衛する城は、軍事的に非常に重要な地点であり、敵の進軍が予想されていました。その時、彼の軍隊は数的に劣勢である見られ、城を守るには不十分な状況でした。敵の将軍、司馬懿(しばい)は、蜀漢の勢力を完全に討伐するために進撃を決意しました。

諸葛亮はこの状況を冷静に分析し、敵が圧倒的な力で攻めてくることを知っていましたが、敵軍の内情や士気を考えると、直接対決に出ることは得策ではないと判断しました。そこで、彼は空城の計を考案し、敵を逆に陥れるチャンスを探ることにしました。この計略は、諸葛亮の卓越した洞察力と、瞬時の判断を必要とするものでした。

2.3 空城の計を実行した経緯

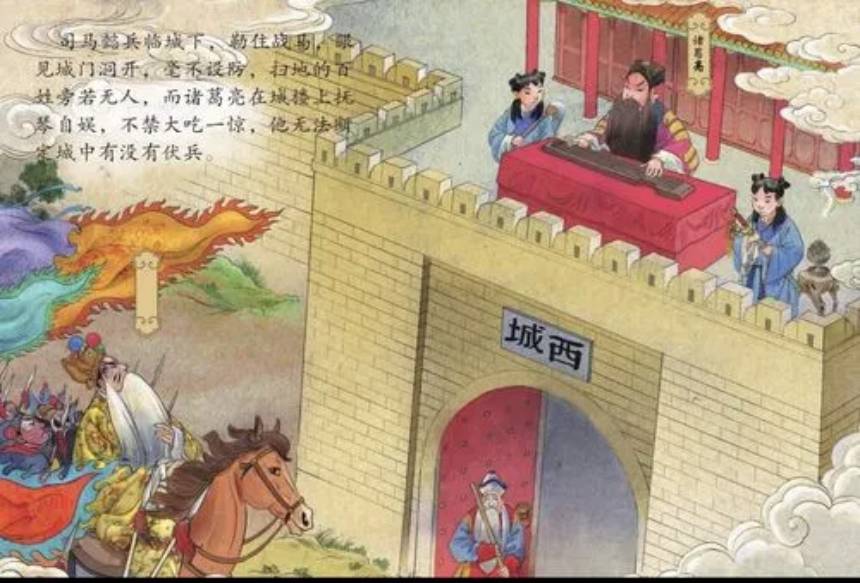

空城の計の実行に際して、諸葛亮は自身の知恵を最大限に発揮しました。彼は城の中にいる兵士を少数に抑え、その代わりに村人を雇い、城の外に姿を現すよう指示しました。さらに、城を開放し、敵が容易に攻め込みづらい印象を与えるために、穏やかな音楽や謳いの声を流し、警戒心を和らげることを計画しました。

敵ごとに違う読みをすることで、彼は司馬懿に「空城」の印象を印象づけたのです。この策は、敵が容易に攻略できないと感じさせるだけでなく、自軍の士気を高め、同時に敵の攻撃意欲を削ぐ効果も期待されました。実行にあたっては、危険を顧みず、瞬時に判断し行動する必要がありました。このリスクを背負ってでも、成功を目指す強い意志が諸葛亮にはあったのです。

3. 空城の計の実施と結果

3.1 空城の計の実施方法

空城の計が実際に実施された際、諸葛亮は男子を城の高台に立たせ、対して楽器の演奏や歌唱を行うように指示しました。通常、城が攻撃される場合、激しい戦闘態勢が求められるため、こうした平和な雰囲気は逆に敵の好奇心をそそる結果を生みました。また、彼は城の門を開け、敵に自由に城内を見せることで、まるで何も恐れていないかのような印象を与えました。

このような状況では、敵は警戒心を持つことは当然であり、諸葛亮はまさにその心理を利用したのです。長い間敵にとって「空城」であることが実感できていたため、司馬懿はこの状況を二度と進めることができず、謀叛を恐れて撤退する決断を下しました。

3.2 敵の反応

司馬懿の部隊は前進し、城に近づくにつれ、異様な静けさを感じ始めました。彼らはただ兵士がいるとはいえ、しっかりとした防御がされているとは考えきれず、疑念が生まれました。特に危険が迫る中で無抵抗な状態の敵を見たときに、彼は気を抜いてはいけないと感じ、慎重に行動しなければならないと考えました。

最終的に、司馬懿は諸葛亮が何かの策を練っているのではないかと疑うようになります。彼はこの城に何もないのか、また、真の兵力が近くに控えているのかを考え、城から引き上げることに決めました。このように、敵の思惑を逆転させることで、諸葛亮の「空城の計」は成功を収めることになります。

3.3 戦略の成功要因

空城の計が成功した主な要因のひとつは、諸葛亮の冷静さであり、心の余裕があったことです。通常、こうした危機的な状況下では当惑し、短期間で急を要する決断を下すことが求められます。しかし、諸葛亮はその内面から自らの胆力を引き出し、敵の反応を読み取ることが出来たのです。この洞察力が、彼の戦略を成功に導く決定的な要因となったのです。

また、彼が持っていた心理戦の感覚も重要でした。敵に自らが無防備であることを見せることで、相手の警戒心や不安を生じさせることは、心理的ドミナンスを築く一環でした。このような心理戦で、敵の指揮官が判断を迷い、軍全体が動揺することを恐れる姿勢は、諸葛亮の戦略的思考の独特なものでした。

4. 空城の計の戦略的意義

4.1 知恵と策略の重要性

空城の計は、単なる戦術というよりも、知恵や策略の重要性を如実に示す事例として広く認識されています。この計略は、物理的な戦闘力だけでなく、心理的な側面や知恵がいかに勝利に寄与するかを示すものです。実際、敵を騙すことができたのは、諸葛亮の冷静かつ卓越した戦略的思考のおかげであったのです。このようにして、彼は軍事戦略の枠を超え、知の重要性が評価された時代を築くことができました。

また、この故事は後世の指導者たちにも強いインスピレーションを与え、特にビジネスや軍事においてはどう戦うかだけでなく、どう騙すか、どう相手の心を読み取るかが成功の鍵ともなっています。知恵と策略が手を結び、勝利をもたらすことを教える空城の計は、戦略的思考の基礎とも言えるでしょう。

4.2 心理戦としての視点

空城の計は、心理戦の象徴ともいえる存在です。敵を欺いて攻撃をためらわせることで、直接的な軍事行動を回避し、それによって不利な状況を打破する。これは、戦争の本質を理解する上で非常に重要な教訓を提供します。戦場だけでなく、ビジネスや日常生活においても、相手の心理を読み、状況判断を行う能力は、一層重要視されています。

敵がどう感じるか、その心理状態を読むことができれば、相手の行動や判断を予測することが可能になります。諸葛亮は、自らの状況を逆手に取り、空城において敵に心理的圧力をかけることで、敵を制することに成功しました。この戦略的視点は、単なる軍事的な考え方を超え、コミュニケーションやリーダーシップでも非常に価値のある洞察を与えるものです。

4.3 戦略学への影響

空城の計は、戦略学の発展にも寄与しました。その後の武将たちや軍事学者たちは、この計略を分析し、様々な戦争や戦略の中に応用することが可能であると考えました。特に対立や敵対関係の中で、如何にして情報を操作し、敵の行動を予測することが成功に結びつくかを探る「心理戦」に関する学問が進化しました。

空城の計から派生した戦略的概念は、現代のビジネス環境や国際関係においても重要です。競争が激化する中で、反撃の時を計り、相手の弱点を突くための知恵は、今や多くのビジネスマンにとって必要不可欠な技術となっています。空城の計は、単なる物語に留まらず、実際の戦略学の枠組みとして非常に現代的な意義を持つものとなっています。

5. 現代における空城の計の応用

5.1 ビジネス戦略としての考察

現代のビジネスにおいて、空城の計は非常に有用な戦略として応用されています。企業同士の競争が熾烈な今、もし自社が劣位にある場合、相手に自社の強みをうまく示さず、むしろ自社の弱みを隠す方法が求められる場合があります。このような時、空城の計の考え方が役立つのです。

例えば、市場シェアが少ない企業が新たな製品を発表する際、あえて製品の性能やパッケージの魅力を前面に出しつつ、広告を通じて自信に満ちた姿勢を示すことで、相手企業の警戒感を引き出すことが可能になるのです。そして、真の競争の場が始まるまで、他社に対して自社の力を示す機会を逃さないよう心掛ける必要があります。

5.2 パーソナルリーダーシップにおける教訓

個人のリーダーシップにおいても、空城の計の教訓は非常に重要です。リーダーとしての信念や自らの立場を示しながら、周囲の状況を的確に把握することが不可欠です。特に不安定な環境においては、リーダーは逆境に屈せず、確固たる姿勢を保つことでチームや組織の士気を高めなければなりません。

また、リーダーはメンバーの心理状態を読むことで、必要なアプローチを取ることが可能になります。例えば、困難な課題に直面している時、自信を失っているメンバーに対して安心感を与え、チームを支える姿勢を示すことで、メンバーの協力を得やすくなります。まさにこのようなサポートが、戦略的やり方にも似たアプローチとなり、最終的な成功へと導くのです。

5.3 教育における活用方法

空城の計は教育の分野にも多くの示唆を与えることができます。生徒や学生に戦略や知識を教える際、実際のケーススタディとして取り入れることが可能です。特に歴史を学ぶ際には、諸葛亮が行った具体的な行動や意思決定の過程を通じて、戦略的思考を養うプログラムを作成することができます。

また、教育現場においては、失敗や厳しい状況から学ぶ機会も提供されます。その際、空城の計の教訓を通じて、リーダーシップや決断力、問題解決能力を高める手助けができるでしょう。このように、知恵や策略の重要性を教えることで、学生たちの成長を促進することが期待されます。

6. まとめと今後の展望

6.1 諸葛亮から学ぶべきこと

諸葛亮の物語と空城の計は、ただの歴史の一部ではなく、現代においても多くの教訓を与えてくれます。彼が示した知恵や策略、そして状況に応じた冷静な判断力は、現代社会でも必要とされるスキルです。リーダーシップや戦略の構築において、単に力に頼らず、知恵を持って問題に臨むことの重要性を示しています。

また、彼の生き方や理念を追求することは、私たちが日常的に直面する様々な状況にどのように対処するかの参考となります。歴史から学ぶことは多く、過去の偉人たちからの知恵を現代生活に活かしていくことが求められています。

6.2 空城の計が未来にもたらす示唆

空城の計は、未来に向けても多くの示唆を与えてくれます。特にデジタル化やグローバル化が進む現代においては、戦略的思考がますます必要とされています。ビジネスの面や教育、リーダーシップにおいて、柔軟で戦略的なアプローチが勝利への鍵となります。まさに空城の計の考え方が、今後も多くの人々に評価されることは間違いありません。

また、空城の計は国際関係にも通じる教訓を含んでいます。平和的解決や対話を重視し、軍事的手法に依存しない戦略が今後の時代に求められるでしょう。敵とのコミュニケーションを取りながらも、敵の意図を読み取り、状況に応じた適切な対策を講じることが、国家間の関係を円滑に進展させる鍵となるでしょう。

6.3 今後の研究の方向性

今後の研究においては、空城の計を含む軍事戦略やリーダーシップの進化について、より多角的な視点でのアプローチが強く求められるでしょう。特に心理学や社会学などの側面から、戦略の背後にあるメカニズムを探求することは、より効果的な戦略を生み出す一助となるはずです。

さらに、空城の計を現代の武器や技術と関連づけ、その応用可能性を探求することも重要です。新たなリーダーシップや戦略的思考や教育プログラムの構築に向けて、歴史に基づいた理論的背景を持たせることで、さらなる学びを深めることが期待されます。

終わりに、諸葛亮が示した知恵や戦略は、今もなお我々の生活に影響を与え続けており、未来に向けても広がりを見せています。空城の計はまさに、知恵と策略がいかに勝利を導くかを教えてくれる普遍的な戦略なのです。