仏教は古代インドで生まれ、西へ広がって行く過程の中で、中国の思想や文化に大きな影響を与えました。本記事では、仏教経典がどのように中国の思想に浸透し、様々な側面で影響を及ぼしてきたのかを探ります。仏教の伝来から始まり、その受容の過程、重要な経典の紹介、仏教思想の特性、現代における仏教の位置づけについて詳しく見ていきます。

1. 仏教の中国への伝来

1.1. 仏教の起源と発展

仏教は紀元前5世紀頃、古代インドで釈迦(ゴータマ・ブッダ)によって創始されました。ブッダの教えは、人々の suffering(苦しみ)からの解放を目指し、悟りを得る道を示すものでした。基本的な教えは、「四つの聖なる真理」と「八つの正しい道」に集約されており、これらの教えは後に多くの宗派へと発展していく基盤となります。

仏教はその後、国境を越えて広がることになります。紀元前3世紀頃、インドのマウリヤ朝の王アショーカは仏教を国家宗教として支持し、仏教の布教を推進しました。この影響で、仏教は中東や中央アジアを経て、中国へと伝わる道を開くことになります。

1.2. 中国への伝播の経路

中国への仏教の伝来は、主にシルクロードを通じて行われました。この経路は、商人や旅行者たちが行き交い、その文化や宗教が混ざり合う重要なルートでした。1世紀頃、最初の仏教僧が中国に到着し、特に甘粛省などの西部地域に伝わっていきました。

紀元後の数世紀にわたって、仏教はほかの文化的・宗教的要素と融合しながら、漢帝国をはじめとした中国の王朝の中で次第に広がっていきます。特に、朝鮮半島を経由した伝播は、中国の仏教がより多様化する要因ともなりました。

1.3. 早期の受容と影響

早期の中国においては、仏教に対する最初の反応は興味と驚きでした。一部の知識人や官僚は、仏教の教えに魅了され、さらには儒教や道教との対話を試みることがありました。例えば、「法顕」という僧侶はインドからの帰国後、その体験を書き記し、一般の人々に仏教を紹介しました。

また、仏教の教えは社会的な価値観にも影響を与えていきます。仏教的な「慈悲」や「無私」の概念は、儒教の倫理観とも対話を持ち、心の持ち方が変わるきっかけを作りました。こうした受容の過程が、後の中国思想における独自の発展を促す結果となりました。

2. 中国思想における仏教の受容

2.1. 儒教と道教との関係

中国に伝わった仏教は、既存の思想体系である儒教や道教と複雑な関係を持つことになります。儒教は社会倫理や人間関係を重視し、道教は自然との調和を求める思想ですが、仏教は内面的な探求と精神的な悟りを重んじます。このように、異なる理念が戦いながらも融合していく過程は、中国思想の豊かさを生み出していくことになります。

例えば、仏教の「無常観」は道教の「流転」や「道」と通じる部分があり、互いに影響を与えることがありました。一方で、儒教における「仁」と仏教の「慈悲」は、共通する価値観として認識されていきました。したがって、仏教は儒教的な人間関係の概念を補完する存在としても機能しました。

2.2. 受容の過程と変容

仏教の受容は慎重かつ段階的に進みました。初期の段階では、仏教の教義はあまりにも異質であったために、批判や誤解も生じました。しかし、次第にその教えが受け入れられ、特に「禅宗」のような派閥が生まれる頃には、仏教は融和的に中国文化に組み込まれていきました。

また、仏教の経典の翻訳も重要な要素です。多くの僧侶が経典を中国語に翻訳し、複雑な哲学的な思考を中国語で理解できるように努めました。これにより、仏教の哲学はよりアクセスしやすくなり、一般の人々にも広がっていくことになりました。

2.3. 主要思想家とその影響

仏教思想における重要な人物には、宗密や慧能などの僧侶がいます。彼らは、仏教の教義を深化させ、さらに中国的な解釈を加えることで、儒教や道教に新しい視点をもたらしました。特に慧能は、直感的な理解を重視し、「自己の本性」を重んじる教えを広めました。

また、彼らの思想は、後の芸術や文学に影響を与え、仏教的なモチーフが中国の絵画や詩に取り込まれることとなります。このように、仏教経典を通じて広がる思想は、単に宗教的なものにとどまらず、中国の知的伝統全体に影響を与える存在となったのです。

3. 重要な仏教経典の紹介

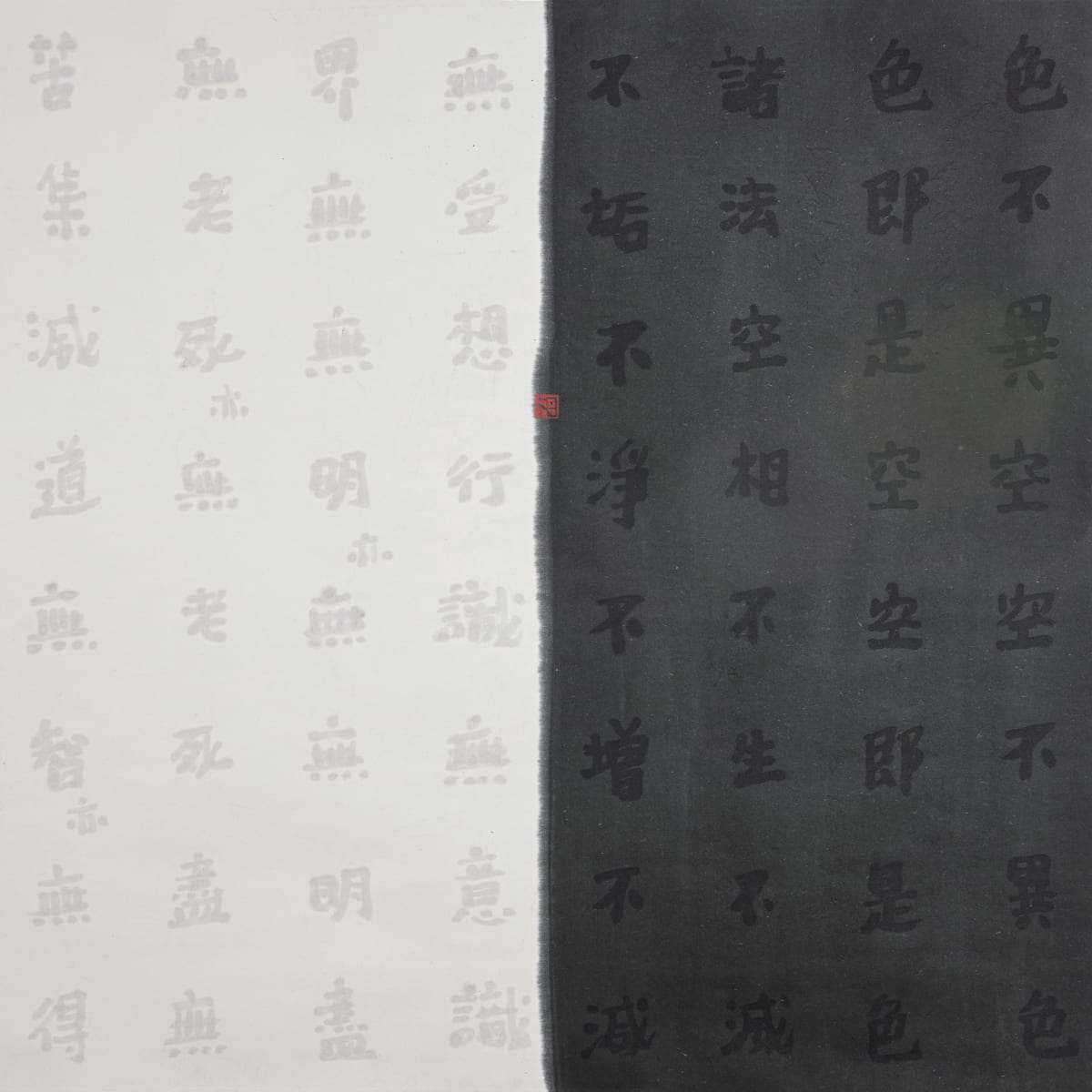

3.1. 『心経』とその意義

『心経』は、仏教における最も有名な経典の一つで、特に禅宗において広く引用されています。この経典は「空」の概念を中心に展開され、物事の本質や真理を理解するための手がかりとなっています。『心経』の中で述べられる「色即是空、空即是色」という言葉は、物質的な現象が無常であり、執着から解放されることの重要性を説いています。

この経典は、中国のみならず、世界中の仏教徒に強い影響を与えました。特に瞑想や念仏の実践において、『心経』の教えは心の平安を見つけるためのツールとして重視されています。実際、日本や韓国、中国の僧侶たちは、『心経』を唱えることで心を整える儀式を行っています。

3.2. 『法華経』の影響

『法華経』は、仏教の教義の中でもインパクトのある経典の一つです。この経典は、特に「すべての存在が仏性を持っている」という考え方を強調します。これは、すべての人が悟りを開く可能性を持っているという希望を与えるものです。

『法華経』はまた、多くの宗派がそれぞれの解釈を持つ基盤となり、特に日本の大乗仏教において非常に重要な地位を占めます。この経典は、信者にとって道徳的・精神的な指針となるもので、コミュニティ内での結びつきを強める役割も果たしました。

3.3. 『大般若経』と知恵の概念

『大般若経』は、仏教において知恵の重要性を説いた経典で、特に「空」の概念を深く掘り下げています。知恵と智慧(明智)の間の違いを理解することが、この経典の核心です。『大般若経』は、真理を理解するための手段としての智慧を強調し、執着や無知から解放される道を示しています。

この経典は、特に学問や哲学が重視された時代において、知識の探求が精神の解放に繋がることを教えており、多くの僧侶がその教えに従って修行を行いました。結果として、知恵の重要性は中国のみならず、他の文化にも浸透し、学問や哲学の発展に寄与しました。

4. 仏教思想の特性と中国文化への影響

4.1. 悟りと念仏の重要性

仏教における「悟り」は、すべての人が到達できる目標とされています。この考え方は、中国文化においても広まり、人々の精神的な探求や内面的な成長に影響を与えてきました。また、念仏の実践は、心を落ち着かせる手法として広まり、儒教の礼や道教の瞑想と融合し、文化的な深みを醸成しています。

特に、中国では「念仏」が個人の精神状態を整えるための重要な手段として尊重されており、多くの庙宇では念仏唱和が行われています。この伝統は、一般大衆に浸透することで、仏教がより身近で理解しやすい存在となることに寄与しました。

4.2. 無常観と因果法則

仏教の「無常観」は、すべての物事が変化するという認識をもたらしました。これにより、中国の文化や芸術には、流動的で変化し続ける生命の姿が色濃く表現されています。また、「因果法則」という教えは、行動が未来の結果に影響を与えるという洞察を導き、中国人の倫理観にも深く根付いています。

この教えは、特に道教に見られる自然との調和や、儒教における倫理的行動と共鳴し、統合された価値観を形成していきました。中国文化の中で、行動と結果を結びつける視点は、社会全体の秩序や道徳的責任感を高めることに貢献しています。

4.3. 文化芸術への影響

仏教は文学や絵画、建築などにおいても多大な影響を与えました。例えば、多くの詩人や作家が仏教的な主題を取り入れ、作品の中に仏教の深い教えを織り込んでいます。また、壁画や彫刻においても、仏教的なモチーフが用いられ、視覚芸術としての表現が試みられました。

さらに、古代中国の寺院や仏塔の建設は、仏教の教えを実体化したものとして、建築文化にも影響を及ぼしました。これらの建築物は、今日でも中国各地で見ることができ、観光名所としても知られています。

5. 現代における仏教思想の位置づけ

5.1. 中国社会における仏教の役割

現代の中国において、仏教は依然として重要な役割を果たしています。特に近年、個人主義が強まる中で、仏教の教えが心の平安や倫理的価値を求める人々に支持されています。多くの都市で、仏教徒のコミュニティが活発に活動しており、修行や教えを自らの生活に取り入れる人々が増えています。

また、政府の文化政策の中でも、仏教の伝統を尊重する動きがあります。文化遺産としての仏教寺院の保護や、観光資源としての活用が進められており、仏教はまさに中国の文化の一部として再評価されています。

5.2. 環境問題と仏教の教え

最近の環境問題においても、仏教の教えは注目されています。仏教の「因果法則」や「慈悲」の考え方は、環境保護の視点とも相互に関連しており、自然との調和を重視する考えから生まれた「エコ仏教」という動きも広まりつつあります。環境問題は今や国際的な課題となっており、仏教の教えを通じて持続可能な未来を考える取り組みが行われています。

たとえば、農業や生態系のバランスを考慮することが強調され、持続可能な生活様式への転換が奨励されています。仏教の教えを実践することで、個々人が環境に対して責任を持ち、次世代への継承を重視する姿勢が生まれています。

5.3. 国際的な仏教の動向と中国の影響

国際的には、仏教が広がりを見せる中で、中国は重要な役割を果たしています。多くの外国人が中国の古い寺院を訪れ、仏教に対する理解を深めています。このような国際的な交流により、中国の仏教写本や教義が世界中に広まる一方、中国においても他国の仏教思想を取り入れるケースも増えてきました。

最近では、中国と西洋の仏教徒たちが共に集まり、仏教の教えを基にした対話を行うイベントも多く開催されています。このような交流を通じて、仏教は文化の枠を越えた共通の価値観を育む手段となりつつあります。

まとめ

仏教経典と中国思想への浸透は、中国文化の形成において不可欠な要素となりました。仏教の教えが儒教や道教と交じり合い、新たな価値観を生み出す過程は、豊かで多様な中国の思想を育んできたのです。現在の社会においても、仏教の教えは心の平安や環境問題への取り組みなど、さまざまな形で影響を及ぼしています。仏教は、古代から現代まで、時代を超えて多くの人々に支えられ、今もなおその意義を持ち続けています。