古代中国文学は、その悠久の歴史と深い文化的背景から日本に多大な影響を与えてきました。この文章では、日本における古代中国文学の受容とその影響について、詳細に探求していきます。各章では、古代中国文学の概要、翻訳の重要性、歴史的な受容者、また日本文学への影響、さらには現代における再評価と文化交流の未来まで、幅広く取り上げます。古代の文学がどのように日本の文化に溶け込み、さらなる発展を遂げたのかを見ていきましょう。

1. 古代中国文学の概要

1.1 古代中国文学の定義

古代中国文学は、紀元前の時代から7世紀頃までを中心とする文学作品群を指します。この時代には、詩、散文、歴史書、哲学的な著作など、さまざまな形式の文学が存在していました。特に有名なのは、詩経や楚辞といった古典的な詩集です。これらの作品は、自然や人間の感情、社会の風景を描写しており、現代でも多くの人に親しまれています。

また、古代中国文学は、単に作品の内容だけでなく、その背後には当時の思想や文化が色濃く反映されています。儒教や道教、仏教といった宗教や哲学が作品のテーマになり、文学を通じてそれらの思想が広まっていきました。これにより、古代中国の文学は、時代を超えて影響を与え続ける土壌が形成されました。

1.2 時代ごとの主要な文学作品

古代中国文学は、時代ごとに特色があります。先秦時代には、古典的な詩集『詩経』や道教の影響を受けた『楚辞』がありました。漢代には、班固の『漢書』や劉向の『列女伝』といった歴史的な散文が重要視されました。この時期の文学は、詩だけでなく、歴史文書によっても後世に影響を及ぼしています。

また、唐代になると、詩の黄金時代とも言われる時代が訪れ、多くの詩人が登場しました。李白や杜甫などがその代表格ですが、彼らの作品は感情と自然が融合した美しいもので、多くの人に愛されています。さらに、宋代に入ると、散文や哲学的な作品も盛んになり、『水滸伝』や『紅楼夢』に見られるような物語文学も登場しました。

1.3 文学のテーマとスタイル

古代中国文学では、自然、感情、社会など多様なテーマが取り扱われています。特に自然を愛で、そこから人生を考察する姿勢は、詩の中に頻繁に見られます。「月」や「花」などの象徴的なモチーフは、詩人たちによって独自の解釈がなされ、深い意味を持つものとして描かれました。例えば、李白の詩には、自由な精神と自然との一体感を求める強い願望が反映されています。

また、文体に関しても、古代中国の文学は多様性に富んでいます。直截的な表現を好む詩があれば、格調高い散文も存在します。とりわけ、漢詩の対句などの技法は、その後の日本の詩歌にも大きな影響を与えました。文学スタイルや表現技法の多様さは、古代中国文学の魅力の一つであり、その後の文学にも受け継がれています。

2. 古代文学の翻訳と日本への影響

2.1 重要な翻訳者とその業績

日本において古代中国文学の翻訳が行われ始めたのは、奈良時代のことです。この時期、遣唐使によって多くの中国の文献が日本に持ち込まれました。特に、731年に来日した僧侶の弘法大師(空海)は、漢字文化を通じて多くの教典を翻訳し、日本の宗教学や文学に大きな影響を及ぼしました。その後、平安時代には、空海の弟子たちが彼の業績を引き継ぎ、さまざまな作品が翻訳されました。

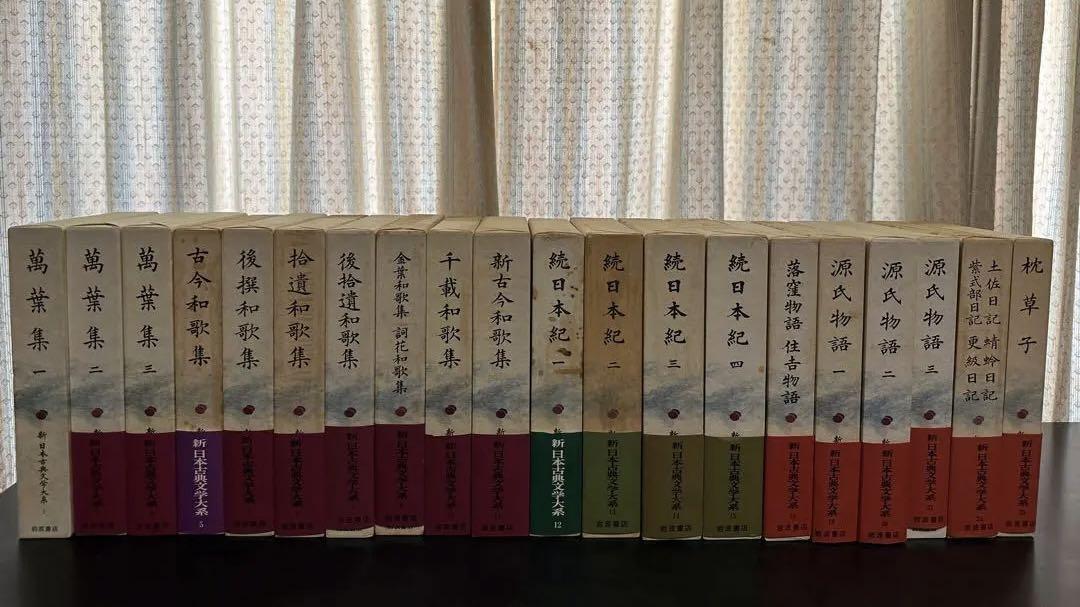

また、平安時代後期には、藤原定家などの著名な学者が中国の詩や文学を日本語に翻訳し、和歌との融合が図られました。その結果、古典中国文学の影響を受けた和歌が生まれ、千載和歌集などの作品に顕著に表れています。このように、翻訳者たちの努力によって、古代中国文学は日本の詩歌と深く結びつくことができました。

2.2 翻訳方法とその変遷

古代中国文学の翻訳方法は、時代とともに変遷しました。最初期の翻訳では、直訳を重視し、中国語の文法や表現をそのまま日本語に置き換えるスタイルが主流でした。しかし、徐々に日本の文化や文脈に合わせた意訳が増えていきました。平安時代には、特に儀式や宗教的な文脈において、意訳が多く見られるようになりました。

また、翻訳が進むにつれて、日本人の翻訳者が文学的・芸術的な価値を重視するようになりました。このような背景のもと、詩や物語の翻訳では、ストーリーの美しさやリズム感を意識した訳が増えていきました。一方で、文学の翻訳だけでなく、経典などの専門書においても、その分野の知識を持った専門的な翻訳者が登場しました。彼らは、原文の正確さを重んじながらも、わかりやすさを追求する移行が見られました。

2.3 日本における翻訳の意義

古代中国文学の翻訳は、ただ単に他国の文学を日本に紹介するだけでなく、日本独自の文学や思想形成にも寄与しました。特に、儒教の教義や道教の思想は、中国からの文献を通じて日本に根付き、それが日本人の価値観や生活スタイルに深く浸透していきました。さらに、翻訳を通じて、日本の文化に新たな視点をもたらし、多様性を生み出す結果にもつながりました。

また、翻訳は日本における教育の発展にも寄与しました。特に、漢詩を学ぶことは貴族や武士階級の教養とされ、文人たちによる詩作が活発に行われました。その結果、日本人自身が創作する際に古代中国の文学とその技術を参考にすることで、独自の文学スタイルが生まれることになりました。こうした流れにより、古代中国文学は日本文学の基盤を形成する一助となったのです。

3. 日本における古代中国文学の受容

3.1 受容の歴史的背景

日本における古代中国文学の受容は、奈良時代にさかのぼります。中国文化が大きな影響を持ち、特に仏教が伝来したことが文学の受容に重要な役割を果たしました。仏教の経典や理論が翻訳され、また日本の独自文化と融合することで、新しい文学的表現が生まれました。この時期は、日本と中国の相互文化交流が特に顕著であった時期といえるでしょう。

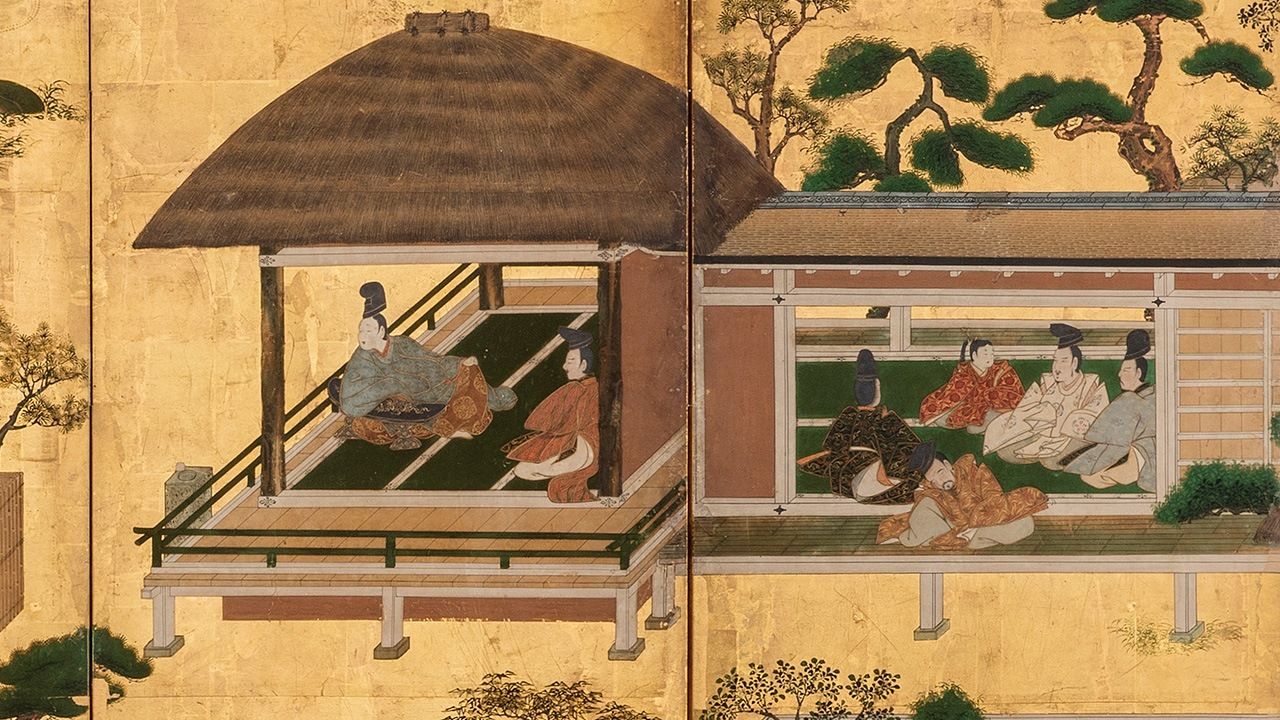

その後、平安時代には中国文学がさらに受容され、特に日本の貴族層が中国哲学や思想に興味を持ちました。平安時代の文学、特に『源氏物語』や『枕草子』などには、中国文学の影響が色濃く見られます。これらの作品は、直接的に古代中国のスタイルやテーマを取り入れるだけでなく、それを独自の視点から解釈し、発展させた結果とも言えます。

3.2 主要な受容者とその影響

古代中国文学の受容には、多くの有力な受容者が存在しました。例えば、平安時代の文人たち、特に藤原氏に代表される貴族たちは、中国の詩歌や文学を吸収し、それを日本の文化に融合させる役割を果たしました。これによって、日本の文学は中国のものとは異なるオリジナルな表現が生まれ、多様性を持つようになったのです。

また、江戸時代にも多くの著名な学者や文人が中国文学を学び、その影響を受けました。例えば、松尾芭蕉は中国の詩を参照にしながら独自の俳句を作成しました。彼の作品には、自然に対する深い感受性が表れておりこれが日本の文学的伝統に新たな色どりを与えることとなったのです。

3.3 受容の過程での変化

古代中国文学の受容過程では、日本独自の文化や風土を反映した変化が見られました。初めの頃は、原文の雰囲気をそのままに翻訳する傾向が強かったのですが、徐々に日本語の特性を意識した表現方法があらわれました。古代中国の詩歌は、例えば短歌や俳句と交わることで、リズムや表現技法がより日本的なものへと融合していったのです。

また、日本文学における感情表現の仕方も、古代中国文学の影響を強く受けています。特に「もののあわれ」といった心情は、中国文学の影響を受けたものと考えられ、これが日本文学におけるテーマの一つとして定着しました。古代中国文学から受けた影響は、単なる模倣にとどまらず、重要な文化的基盤となったのです。

4. 日本文学への影響

4.1 影響を受けた文学作品の例

古代中国文学は、日本文学に対する影響が計り知れないほどに大きいです。特に、平安時代の『源氏物語』は中国の物語形式やテーマを根底に持ちつつも、日本独自の感受性を盛り込んだ作品として知られています。この作品は、多くのキャラクターたちの繊細な心理描写と豊かな情景描写が特徴です。唐詩の影響を受けながら、平安文学として確立されました。

また、『枕草子』もその影響を受けた作品の一例です。清少納言は、中国文学から多くの観念や象徴を借りつつ、日本の自然や日常生活の美しさを描写しました。彼女自身の視点とユーモアが加わることで、古代中国文学の影響を受けつつも独自のスタイルが形成されました。

4.2 詩歌におけるスタイルの変化

古代中国の詩の技法は、日本の詩歌に多くの影響を与えてきました。特に、漢詩のリズムや様式は、日本の和歌に大きな影響を与えます。平安時代には、都の貴族たちが中国の詩を模倣しながらも、日本語特有の抑揚やリズムを取り入れ、新しい詩的表現のスタイルを生み出しました。これによって、日本の詩歌は独自の進化を遂げ、数多くの詩人が活躍する土壌を育むこととなりました。

さらに、江戸時代には、俳句の文化が誕生します。この俳句は、中国詩の影響を受けつつも、季節感や瞬間的な美を表現する独自のスタイルを持つようになります。松尾芭蕉をはじめとする俳人たちは、古代中国の影響を吸収しながら、日本の自然や感情を新しい形で表現していったのです。

4.3 物語文学への影響

古代中国の物語文学も、日本文学に対する影響が大きいです。特に、『西遊記』や『水滸伝』といった作品は、日本の物語文学に少なからぬ影響を与えました。これらの物語は、勇敢な主人公たちの冒険を描いていますが、そのテーマやキャラクターの描写は日本でも多くの作品に取り入れられました。

また、江戸時代になると、中国からの文学再翻訳運動が高まり、新たな物語文学の形式が生まれることになります。士族や商人たちが楽しむための物語が書かれ、それがさらなる創作のインスピレーションとなりました。これにより、日本独自の物語が確立され、中国文学のエッセンスが日本文学のなかで生き続けることとなります。

5. 現代における古代中国文学の再評価

5.1 研究の進展と新しい視点

現代において、古代中国文学の研究は大きく進展しています。従来の文学史的な視点を超え、文化人類学や比較文学の観点からも再評価が行われています。特に、古代中国文学の社会的背景や思想、さらには他国の文化との相互作用についての研究が進められ、これにより新しい解釈が生まれています。

また、古代中国文学と日本文学の関係性を探る研究も盛んで、多くの研究者が具体的な作品を取り上げて分析を行っています。こうした研究によって、古代中国文学の影響が日本文学の発展にどのような役割を果たしたのかを明らかにしようとしています。さらに、翻訳研究の分野でも新たなアプローチが試みられ、文学の受容と創作の過程が探求されています。

5.2 古代中国文学の現代的意義

現代における古代中国文学は、単なる文化遺産にとどまらず、さまざまな形で私たちの生活や思考に影響を与えています。今日に生きる私たちにとって、古代中国文学が持つ普遍的なテーマや視点、例えば人間関係や自然との調和、感情の深さは、非常に共感を呼び起こすものがあります。

また、古代中国文学を通じて、他国の文化との交流や理解を深める機会が増えています。文学は言語や国境を越える力を持っており、さまざまな人々が古代中国文学を通して相互理解を図ることができるのです。これは、21世紀における国際的な文化交流においても重要な役割を果たすでしょう。

5.3 文化交流の未来社会への影響

古代中国文学の再評価は、未来の文化交流にも大きな影響を及ぼすと考えられます。世界的に見ても、文学を通じた文化交流はますます重要性を増してきています。日本と中国の文学的関係の深化は、国際的なビジネスや外交、教育の場でも重要な位置を占めることでしょう。

また、グローバル化が進む中で、古代中国文学を通じて形成された日本独自の文化や価値観は、新たな形での文化的アイデンティティの構築に寄与します。未来においても、古代中国文学の持つ学びや深い洞察は、私たちが直面する多様な社会的課題への答えを提供してくれるかもしれません。

終わりに

古代中国文学は、単に過去の遺産としてだけでなく、現代や未来の文化や文学に対する多様な影響を与え続けています。その豊かなテーマや独自のスタイルは、日本の文学や文化の発展に寄与し、さらには私たちの思考や価値観にも影響を及ぼしています。今後も古代中国文学の研究や再評価が進むことで、より深い理解や発見が得られることが期待されます。文学を通じた文化交流が、未来の社会をより豊かにすることを願ってやみません。