道教は中国文化の中で深い影響を持つ思想体系であり、特に文人の精神世界に大きな役割を果たしてきました。この文章では、道教の基本的な概念から始まり、中国文人の歴史的背景、道教と文人の関係、道教の思想が文人の精神世界に与えた影響、さらには現代における道教と文人思想の再評価について詳しく解説します。

1. 道教の基本概念

1.1 道教の起源

道教は、中国古代の思想体系の一つで、紀元前4世紀頃にさかのぼることができます。道家と呼ばれる哲学者たち、特に老子や荘子によって形成され、自然界の法則や人間の生き方を探求しました。道教は、天、地、人の調和を重んじ、宇宙の根本原理「道」を中心に据えています。その「道」に従った生き方をすることが、真の幸福と安らぎをもたらすと考えられています。

道教の具体的な教えは、長い歴史の中で発展し、神話や儀式、及び宗教的な信仰へと進化しました。紀元後、道教は国教の一つとしても認められるようになり、さまざまな神々や霊的存在を崇拝する多様な形態を持つようになりました。その結果、道教の教義はシンプルな哲学から、複雑な宗教体系へと発展することになります。

1.2 道と徳の概念

道教の中心にある「道」とは、宇宙全体の根本的な法則や流れを意味します。道は無形であり、それに従って生きることが重要だとされています。それに対して「徳」は、人間が道に沿って行動する際に求められる道徳的な態度や振る舞いを指します。道と徳の関係は、単なる哲学的な探求にとどまらず、実生活においてどのように行動すべきかを示唆しています。

老子の『道徳経』には、「道は名を持たず、無名の状態が最も素晴らしい」との教えがあり、道を理解するためには、言葉や論理を超えた直感的な認識が必要であることが強調されています。道と徳を基にした生き方は、「無為自然」と呼ばれる、力を入れずに自然の流れに従う姿勢を大切にします。このため、道教は、自己を過信せず、他者や自然との調和を重んじる思想を育んできました。

1.3 道教の教義と信仰

道教は、個人の内面的な成長だけでなく、コミュニティや社会全体の調和を目指す教義を持っています。道教徒たちは、神々や祖先を尊敬し、祭りや儀式を通じて彼らとつながりを持とうとします。これにより、共同体の結束力が高まり、社会全体が道の理に従うことが促進されます。

また、道教には「長生不死」を求める教えもあります。この観点から、道教は生と死についての深い考察を行い、人間の存在と宇宙の関係を探求します。例えば、道教の道士たちは、さまざまな修行や薬草療法を通じて身体を浄化し、精神的な成長を目指します。道教の信仰は、霊的な側面とともに、実生活における健康や長寿についての実用的な知恵も提供しています。

2. 中国文人の歴史的背景

2.1 文人の定義と役割

中国において「文人」とは、主に通常の労働から離れ、文学や学問、政治に特化した知識人を指します。彼らは、官吏としての役割を果たすこともありますが、その主な任務は文化的、芸術的な活動を通じて社会に貢献することです。文人たちは、詩、書、絵画を通じて思想や感情を表現し、社会の価値観を形成する役割を担いました。

文人は、古代から近代にかけての中国社会において重要な存在でした。彼らは官僚としての職業に従事する一方で、知識人としての自負心を持ち、文化を高める責任を感じていました。このため、文人は単なる学者ではなく、社会の指導者や思想の発信者としても機能しました。

2.2 文人に影響を与えた歴史的事件

中国の文人は、幾つかの重要な歴史的事件の影響を受けてきました。一例として、隋・唐時代の科挙制度の成立は、文人にとって大きな転機でした。この制度により、学問を重視する文化が形成され、地方からも多くの文人が登用されるようになりました。文人たちは、この制度を通じて、政治や文化の中枢に参画する道を得ました。

また、宋代の商業社会の発展も文人に影響を与えました。商業的な発展によって多くの富が生まれ、文人たちはその豊かな環境の中で、自らの表現を探求する余裕を持つようになりました。この時期、多くの詩人や画家が現れ、道教を含むさまざまな思想が表現されました。

2.3 文人と社会の関係

文人は、社会の中で独自の位置を占めていました。彼らは、高い教育を受け、深い知識を持ち、またその知識を活かして日本の文化を形成していきました。このため、文人の意見や思想は、政治や社会に強い影響を与えることもありました。彼らが書いた文や詩は、当時の人々にとっての道しるべとなり、道教の思想を広める要素ともなったのです。

文人は、社会的な責任感を持っていました。それは、社会の価値観や倫理を育てることに尽力し、また人々に道教や儒教の教えを広げる役割を果たした点です。このように、文人は単なる文化の担い手だけでなく、社会の道徳を導く役割も担っていました。

3. 文人と道教の関係

3.1 道教が文人に与えた影響

道教は、中国文人に多大な影響を与えました。その一つが、自然や宇宙の調和を思索することによって生まれる独特の感受性です。文人たちは、道教の教えを通じて、宇宙の神秘や生命の意味について深く考えるようになりました。これにより、彼らの文学や詩には、自然への感謝の気持ちや人間の存在意義を探求する姿勢が表れています。

たとえば、唐代の詩人王維は、その詩の中で道教の影響を色濃く受けた作風を展開しました。彼の作品には、自然と一体となることの美しさや、人生の儚さへの思索が表現されており、道教の哲学がもつ深い精神的な示唆が反映されています。

3.2 代表的な道教文人

道教から影響を受けた文人の中で、特に有名な人物には、陶淵明(とうえんめい)がいます。陶淵明は、田園詩の詩人として知られ、田舎の自然を愛し、道教的な価値観を強く持っていました。彼の作品は、自然と人間との調和、自由であることの重要性を称賛しており、道教の観点を取り入れた文人として評価されています。

また、元代の詩人である李白も道教の影響を強く受けた一人です。彼の詩には、道教的な観念が盛り込まれ、特に自由な精神と無限の宇宙に対する憧れが表現されています。「月下独酌」などの作品に見られるように、李白は道教的な価値観に基づき、個人の自由や独立した精神を称賛しています。

3.3 文人による道教の解釈

文人は道教を単に受け入れるだけでなく、自らの思想体系の一部として取り入れ、その解釈を深めていきました。たとえば、道教の「無為自然」の概念は、多くの文人によって自己表現へと応用され、詩や絵画における独自の表現スタイルを生み出しました。文人たちは、この概念を通じて、自身の内面的な世界を外部へと表現することができました。

また、文人たちは道教の教えを生かし、文化の発展にも寄与しました。道教の思想は、彼らの作品を通じて、新しい文学の流れや様式を生み出しました。たとえば、道教的なテーマに基づいた詩や小説は、後の世代の文人にとってのインスピレーションとなり、文学活動が活発に行われるようになったのです。

4. 道教の思想と文人の精神世界

4.1 道教的価値観の形成

道教は、文人の精神世界における価値観の形成に大きな役割を果たしました。特に「道と徳」の教えは、文人たちが追求する理想的な人間像に影響を与えました。道教的な価値観は、彼らに精神的な成長を促し、他者や自然との調和を重視する姿勢を根づかせました。

文人たちは、道教的な視点から自らの生き方を見つめ、エンドレスな探求を続けるようになります。この探求心は、彼らの作品にも表れ、詩や書画に道教の教えが色濃く反映されています。たとえば、自然を愛する視点や、人生の儚さを詠んだ詩は、道教的な考えと結びついていることが多いのです。

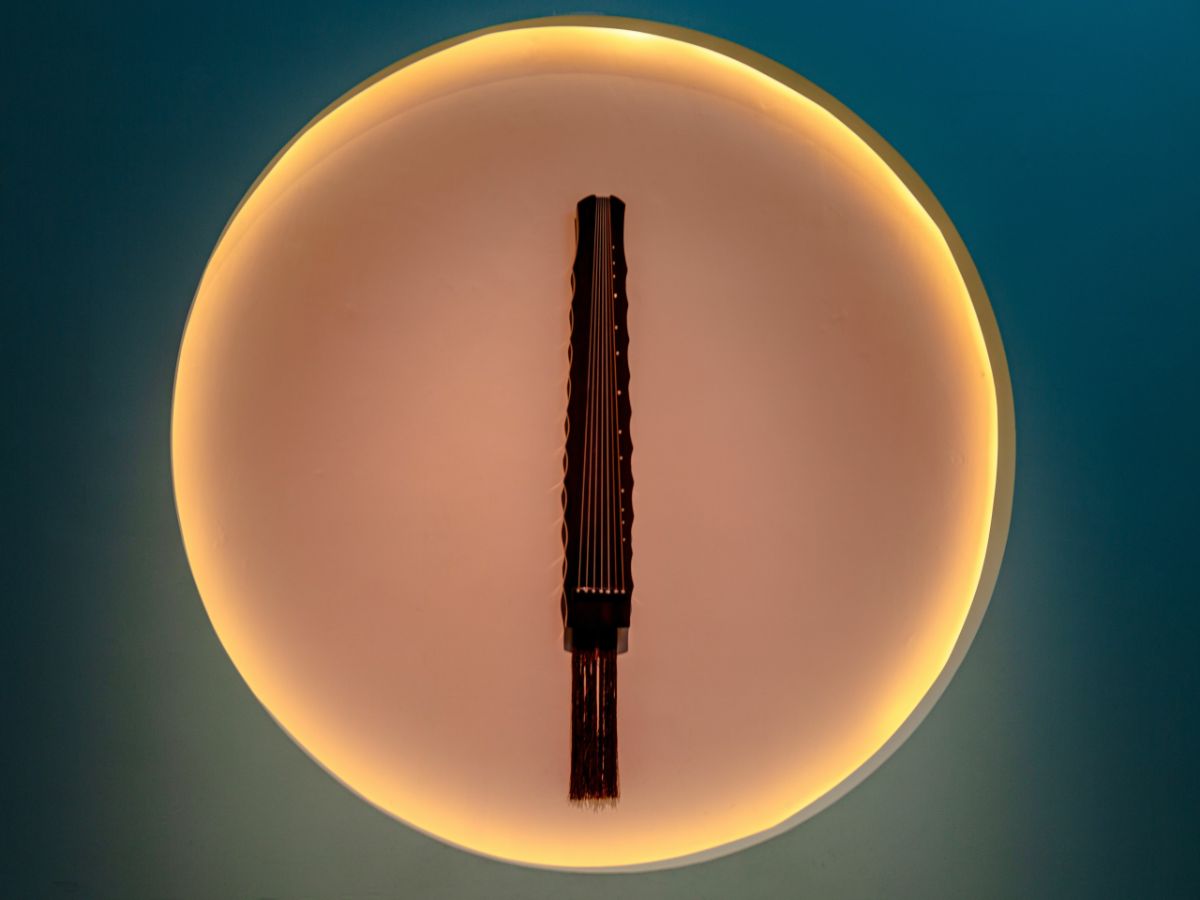

4.2 文人詩における道教の表現

道教の影響は、文人の詩にも強く現れています。詩人たちは、自然や宇宙に対する感謝の念をもって、詩を通じて深い思索や感情を表現しました。たとえば、王維の詩には自然描写が多く、彼の詩の中にある静謐な空気感は、道教的な価値観によるものです。

また、道教の教えが詩のテーマに取り入れられることで、作品に深みが増し、より高い精神的な境地へと導かれることもありました。道教は、詩人たちに自由な発想を育む土壌となり、彼らの感受性を豊かにしました。

4.3 道教と禅の交流

道教と禅は、いずれも中国の精神文化において重要な位置を占めており、その間には深い交流が存在します。道教は自然を重視し、禅は内面的な安らぎを強調するという点で異なるものの、相互に補完し合う関係にあります。この相互作用によって、文人たちは新しい精神世界を構築しました。

例えば、道教と禅の出会いによって生まれた思想の一つが「無心」という概念です。これは、前述の「無為自然」と密接に関係しており、自己を超えて宇宙と一体となることを目指す考え方です。文人たちはこの思想を受け入れ、自らの芸術活動に取り入れることで、作品に新しい深みを与えています。

5. 現代における道教と文人思想の再評価

5.1 現代社会における道教の位置

現代において、道教は再評価されています。多くの人々がストレスや忙しさを抱える中、道教が提唱する自然との調和や内面的な平和が求められるようになっています。特に、心の安定しない現代人にとって、道教の教えは大きな癒やしの力を持っていると言えるでしょう。

また、道教の教義は、環境問題や持続可能な社会を考える上でも重要な視点を提供しています。道教は自然との調和を重視するため、その考え方は現代のエコロジカルな思想とも一致しています。このため、道教はすでに文化的な枠を超え、さまざまな分野においても影響を与えているのです。

5.2 文人思想の影響

文人思想は、現代の文化や芸術、教育においても色濃く息づいています。特に、倫理や道徳、教育の重要性が強調される中、文人たちが築き上げた思想体系は、今なお人々の心の指針として機能しています。文人が求めた「知」と「徳」の両立は、現代においてもなお、理想の人間像として重視されています。

また、文人による詩や作品は、現代の創作活動にも影響を与えています。文人たちの作品に見られる感受性や自然への愛情は、現在のアートや文学の中にもしっかりと受け継がれています。そのため、文人思想の影響は、文化の中で生き続けていると言えるでしょう。

5.3 道教と文人文化の未来展望

道教と文人文化は、今後どのように発展していくのでしょうか。近年、道教の研究や文学、アートの発展を目指す動きが増えており、若い世代の文人たちが新しい視点で道教を再解釈することが期待されています。このような再評価が進むことで、道教と文人文化は新たな感覚を持った形で再生されることができるでしょう。

また、道教の思想が国際的にも注目されつつある中、文人文化を通じて世界に発信されることが望まれます。道教の哲学は、普遍的な価値を持つため、それが多様な文化と結びつくことで新しい形の表現が生まれると期待されます。

まとめ

道教と文人の精神世界は、互いに深くつながり、豊かな文化を形成しています。道教の教えは文人たちに影響を与え、多くの作品にその影響が表れています。現代においても、道教と文人思想は新たな評価を受け、今後の文化の中で再び花を咲かせることでしょう。道教の核心が持つ価値や、文人たちの精神的探求は、時代を超えて我々に多くの示唆を与えてくれます。