水墨画は、中国の伝統的な絵画形式で、墨と水を使った特有の技法で描かれています。日本においても、水墨画は長い歴史を持ち、様々な文化的な影響を受けながら独自に発展してきました。この記事では、日本における水墨画の受容とその変遷を詳しく見ていきます。水墨画が中国から日本に伝わり、どのように受け入れられ、変化していったのかを探求し、現在の状況や将来の展望についても言及していきます。

1. 水墨画の歴史

1.1 水墨画の起源

水墨画の起源は、古代中国に遡ります。紀元前5世紀ごろにはすでに墨を使った絵画が存在していたと言われています。その当時の水墨画は、主に風景や花鳥を描くことが多く、特に道教や仏教の思想が影響を与えていました。墨の濃淡や水の使い方によって、表現力豊かな作品が生まれ、観る者に深い感動を与えていました。

また、水墨画は隋唐時代に入ると特に発展を遂げました。この時期の画家たちは、山水画や人物画において独自の様式を確立し、筆使いや墨の運び方が洗練されていきました。特に、唐時代の画家・王維は詩と絵を融合させ、風景画の表現には詩的な要素が取り入れられました。彼の作品は今でも水墨画を語る上での重要な基礎となっているのです。

1.2 古代から近代への発展

その後、元代や明代にかけて水墨画はさらなる進化を遂げました。明代の画家・沈周や文徴明は、より精緻な技法を用いて、観念的な表現から具体的な表現へと移行しました。特に、沈周の作品はその技術的な完成度の高さから現在でも高く評価されています。

また、清代になると水墨画は全国に広まり、多くの流派が興隆しました。例えば、山水画の創始者とも言われる「石涛」や、自由な筆致で知られる「八大山人」など、多彩な画風が生まれました。こうした流派の影響は、後に日本の水墨画にも色濃く反映されていくことになります。

1.3 水墨画の主要な流派

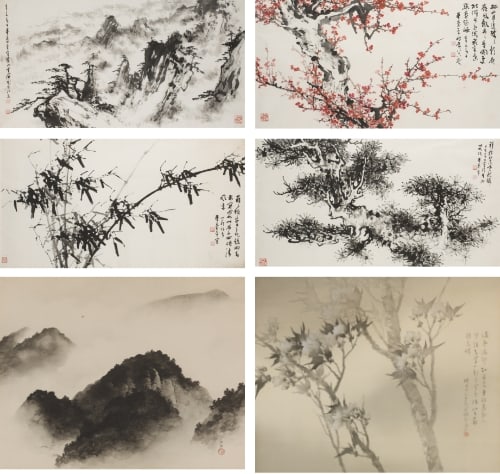

水墨画には多くの流派がありますが、その中でも特に重要なものに「南派」と「北派」があります。南派は、特に柔らかい筆運びと墨の使用を重視し、写実的な表現を得意としました。一方、北派は、強い筆致と大胆な構図を特色としており、より抽象的な表現が追求されています。これらの流派の違いは、日本における水墨画の理解にも重要な影響を与えました。

さらに、清代には「文人画」という形式が登場しました。文人画は、知識人や詩人たちによって描かれるもので、精神的な価値や自己表現が重視されました。この影響は、日本における水墨画の発展にも大きな役割を果たしました。画家たちは技術だけでなく、思想や哲学を反映させることを意識しながら作品を生み出していきました。

2. 水墨画の技法と特徴

2.1 使用される材料と道具

水墨画では、墨、筆、和紙、そして水が基本的な材料となります。墨は炭素を主成分とし、固形の墨を紙の上で削ることから始まります。この過程も水墨画の大切な技術の一部であり、画家の感性が反映される瞬間でもあります。日本では米から作られた墨が好まれることが多く、その黒さとコクのある表現が特徴です。

また、筆も非常に重要な道具で、画家の手に馴染むように選ばれます。水墨画専用の筆は、毛の質や硬さ、大きさに応じて様々な表現が可能となり、画家にとって一つの武器と言えます。さらに、和紙の種類によっても表現が変わり、様々なテクスチャや雰囲気を持つ作品が生まれます。

2.2 特徴的な技法

水墨画の技法には、主に「平筆」、「流し筆」、「しぼり」などがあります。平筆技法は、広い面を一気に塗ることができ、力強い印象を与えます。流し筆技法は、筆を滑らせるようにして墨を流し、より柔らかい表現を生かすことができます。しぼり技法は、筆の先を使い、細かい描写を行うために用いられ、リアルな表現が可能です。

また、墨の濃淡を巧みに使い分けることで、風景の奥行きや陰影を生み出すことができます。特に山水画では、遠近感を表現するためにこの技法が重要視されます。これにより、観る者に強い感情を伝えることができるのです。

2.3 表現されるテーマ

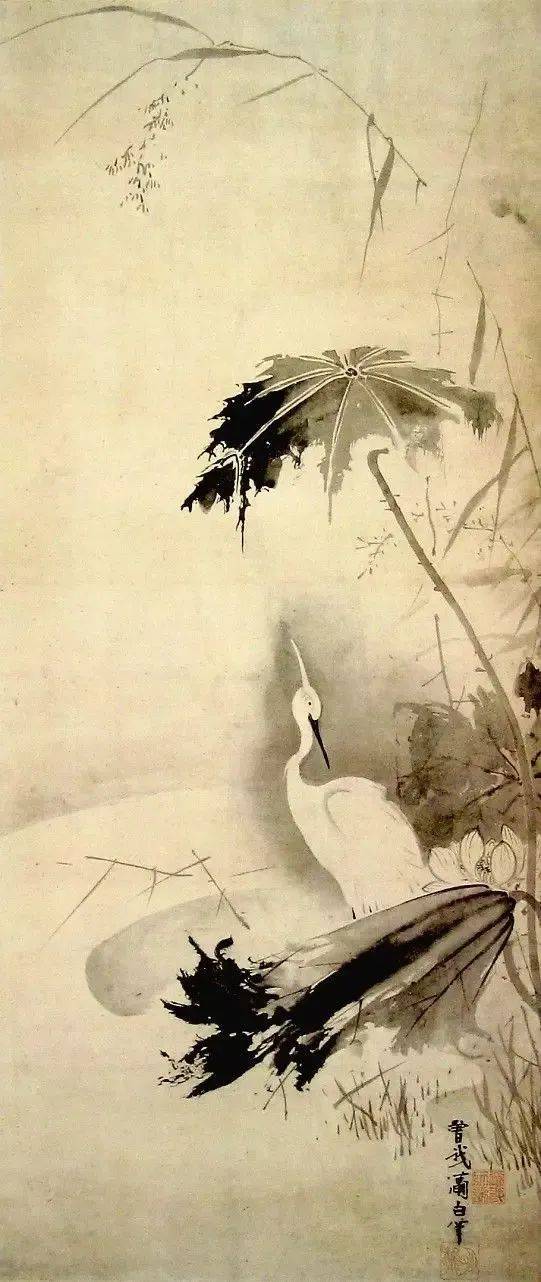

水墨画に描かれるテーマは多岐にわたります。伝統的には、自然や風景、動植物などが主に描かれ、これらは中国の思想や哲学と深く結びついています。山水画は、自然の美しさや大地と人間の調和を表現する一方で、花鳥画は生命の儚さや儚夢を表現します。

また、特に日本の水墨画では、禅の思想が大きな影響を与えています。シンプルでありながら深い意味を持つ作品が多く、観る者に内面的な思索を促す要素が含まれています。このように、テーマ設定においても文化的な背景や価値観が反映されているのです。

3. 水墨画の国際的な影響

3.1 中国以外の国々における受容

水墨画は、中国から他国へ広がる過程で、様々な人々に受け入れられ、影響を与えました。特に、日本、韓国、そして西洋諸国においては、その美しさと技術に感銘を受け、多くの画家たちが水墨画に取り組むようになりました。日本では、平安時代から奈良時代にかけて独自の発展を見せ、この時期に点描や淡彩技法が織り込まれました。

韓国でも、水墨画は盛んに培われ、独自のスタイルを確立しました。特に高宗時代には、韓国独自の風景や人物が描かれるようになり、西洋美術と融合することもあったのです。このように、アジア全体で水墨画は異なる文化やスタイルと組み合わさることで、新たな魅力を生み出していきました。

3.2 世界の現代アートにおける水墨画の影響

水墨画は、今や国際的なアートの場でも評価されるようになっています。特に、現代アートにおいては、伝統的な技法を用いた新たな表現が試みられています。中国のアーティストが西洋のコンテンポラリーアートとコラボレーションすることで、従来の水墨画の枠を超えた作品が生まれています。

また、アートフェアや展覧会では、水墨画の作品が積極的に展示され、国際的に評価される機会が増えています。特に、デジタルアートやミクストメディアとの融合により、新たな視点や手法が提示されることが期待されています。このようなダイナミックな変化が、世界中のアーティストたちの間で関心を集めています。

3.3 文化交流の重要性

水墨画の国際的な影響が広がる中で文化交流の重要性も増しています。異なる文化や価値観の理解を深めるためには、互いのアートに触れることが何よりも重要です。そのため、国際交流プログラムやアートワークショップが推進され、多くのアーティストやアート愛好者が水墨画を学び、体験する機会があります。

日本においても、中国の水墨画を学ぶことを目的とした教室やワークショップが増えており、若い世代に広がっています。これにより、新たな技法や表現が生まれ、伝統が受け継がれていくとともに、革新も期待されています。文化交流を通じて得られる相互理解は、アートの未来を豊かにするでしょう。

4. 日本における水墨画の受容

4.1 日本への水墨画の伝来

水墨画が日本に伝わったのは、平安時代のことであり、中国との交流を通じて紹介されました。特に、鎌倉時代から室町時代にかけて、禅僧たちが中国から水墨画の技術を持ち帰り、これが日本文化に受け入れられるきっかけとなりました。彼らは水墨画を教え、また日本独自の文化と融合させて新たなスタイルを生み出しました。

特に、禅宗の影響は大きく、禅の教えに触発された作品が多く生まれました。例えば、雪舟は、山水画の名手として知られており、彼の作品は中国の伝統を引き継ぎつつ、日本の風景を巧みに表現しました。これにより、日本の水墨画は独自の個性を持つようになり、他のアジアの国々とも異なるスタイルが確立されました。

4.2 日本の水墨画との違い

日本の水墨画は、中国の技法やスタイルを基にしつつ、新たな解釈や表現を与えられました。その中で、特に自然や風景に対する感受性の高さが見受けられます。日本の画家たちは、自然の美しさを愛し、その細やかな質感や移り変わる風景を描くことに注力しました。

また、脱構築的なアプローチも特徴であり、観覧者に物語を感じさせるような構図やテーマ選びが行われます。地元の風景や文化が取り入れられ、結果として独自のアイデンティティを持つ水墨画が形成されたのです。この違いは、観る者に新鮮な感動を与え、他の伝統的な表現スタイルとは一線を画しています。

4.3 日本の水墨画家とその作品

日本には数多くの著名な水墨画家がいますが、その中でも特に知られているのは、雪舟、狩野派、そして近代の竹内栖鳳です。雪舟は、その作品の中で時間や空間の概念を超えた深い感覚を表現しており、日本の水墨画の先駆者として位置づけられています。

狩野派は、江戸時代において特に人気のあった流派で、細かい描写や華やかな色使いが特徴とされています。彼らの作品は、現代に至るまで広く受け入れられ、観る者に新しい視点を提供し続けています。竹内栖鳳は、近代水墨画の発展に寄与した画家であり、彼の作品は独特な線描やダイナミックな構図が印象的です。

5. 水墨画の現代的な発展

5.1 現代の水墨画の変化

現代の水墨画は、伝統を維持しつつも新しい技法やスタイルが融合し、新たな表現を模索する傾向にあります。画家たちは、従来の技法を尊重しながらも、インスタレーションやパフォーマンスアートなど、他のアートフォームとコラボレーションすることで新たな作品を生み出しています。

例えば、プロジェクションマッピングを用いて、水墨画の要素をデジタル技術と結びつけるアート作品が登場しています。観る者の参加を促し、アートの体験をより豊かにする試みがなされています。このように、現代の水墨画は新しい境地を開きつつあり、アートシーンの中でも注目を集めています。

5.2 グローバル化と水墨画

グローバル化の進展に伴い、水墨画は国境を越えて多くの人々に受け入れられています。国際アートフェアや展覧会では、多くのアーティストが水墨画を取り入れた作品を発表する機会が増えており、これにより国際的な評価も高まっています。この影響で、水墨画を学ぶためのプログラムやワークショップが世界中で行われ、多様な視点が交流しています。

また、SNSやオンラインプラットフォームを通じて、多様なアーティストの作品が広がりやすくなり、新たなインスピレーションが生まれています。世界各地のアーティストとのコラボレーションや、国際的なアートプロジェクトが盛況で、水墨画の再解釈や再構築が進んでいます。

5.3 今後の展望と課題

今後、水墨画の発展にはいくつかの課題が残されています。伝統を尊重しながらも、現代に適応した表現や技法を模索することが求められています。また、次世代を担う若いアーティストたちが水墨画に興味を持ち、技術を継承していくことも必要です。これにより、伝統と革新のバランスが維持され、水墨画の魅力が引き続き広まるでしょう。

さらに、デジタル技術との調和を進めることで、新たな作品を生み出す可能性も広がっています。アートにおける新しい試みや挑戦が、従来の枠にとらわれない展開を生むことを期待しています。水墨画が未来にどのように進化し、どのように人々に受け入れられていくのか、その行方に注目です。

終わりに

日本における水墨画の受容と発展は、長い歴史と深い文化的背景を持ち、現在でなお進化を続けています。水墨画は、単なる絵画技法ではなく、深い思想や哲学を持つ芸術です。中国の影響を受けつつも、日本独自のスタイルを確立し、多くの人々に感動を与えています。このアートフォームが今後どのように変化し、成長していくのか、これからの展望が楽しみです。