中医学は、数千年の歴史を持つ中国の伝統医学です。その核心には、陰陽と五行という二つの重要な理論があります。これらの理論は、健康の維持や病気の予防において非常に重要な役割を果たしています。本記事では、陰陽と五行を用いた健康管理の方法について詳しく解説し、中医学の豊かな知識がどのように現代の予防医学に貢献できるかを探ります。

1. 中医学の基本概念

1.1 中医学とは何か

中医学は、中国古代の哲学や自然観に基づいた医学体系であり、身体の調和を重視します。患者の症状だけでなく、体全体のバランスを考え、病気の根本原因にアプローチするのが特徴です。具体的には、食事、生活習慣、感情、環境など、様々な要因が健康に及ぼす影響を重視し、個々人に合った治療法を提供します。

例えば、風邪を引いた際、中医学では単にウイルスを排除するのではなく、体全体の気(エネルギー)の流れを整えることが重要視されます。体がどのように反応しているのか、どの部位が弱いのかを診断し、鍼灸や漢方薬を用いて気の流れを強化します。

1.2 中医学の歴史と発展

中医学の起源は約2500年前にさかのぼり、古代中国の哲学や自然科学と密接に結びついています。特に、春秋戦国時代の「黄帝内経」が中医学の基礎を築いたとされています。この書物には、陰陽や五行の理論に関する情報が詳細に記されています。

時代が進むにつれて、中医学は様々な学派に分かれ、地域や時代によって異なる治療法や理論が発展しました。例えば、明代には李時中が「本草綱目」を著し、漢方薬の知識を体系化しました。これにより、中医学はより科学的なアプローチを取るようになり、現代の医療の発展に寄与しています。

1.3 中医学の主要な学派

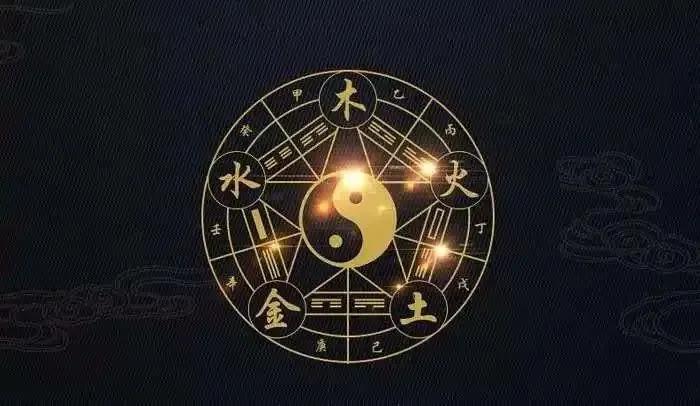

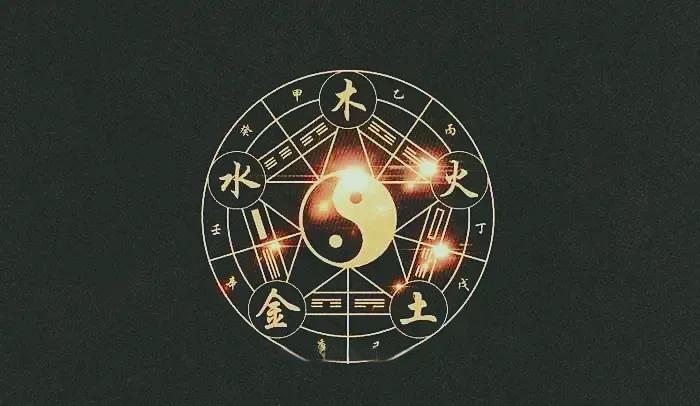

中医学にはさまざまな流派がありますが、特に有名なのは「陰陽説」と「五行説」です。陰陽説は、物事を二つの対立する要素として理解し、バランスが崩れることが健康に悪影響を与えるという考え方です。一方、五行説は、木・火・土・金・水の五つの元素が互いに関連し合っていることを示します。

さらに、脈診や舌診など、特殊な診断技術も多くの学派で使われています。これにより、患者の症状を詳細に把握し、個別の治療が可能になります。各流派が持つ特色を活かし、患者に最適な治療法を選ぶことで、より効果的な健康管理が実現します。

2. 予防医学の重要性

2.1 予防医学の定義

予防医学は、病気の発症を未然に防ぎ、健康を維持することを目的とした医学の一分野です。予防医学には、個人のライフスタイルや環境を考慮し、体調を整える方法が含まれています。定期的な健康診断やワクチン接種なども予防医学の一部といえるでしょう。

中医学においても、予防医学は極めて重要です。病気が発生する前の状態で体のバランスを取り戻すことで、健康を維持し、病気のリスクを低減させます。特に、陰陽と五行の理論は、予防医学を支える強力なツールとなります。

2.2 中医学における予防医学の役割

中医学では、予防医学は日常生活の中での健康管理に密接に結びついています。たとえば、季節によって異なる食材を取り入れることで、その時期に必要な栄養を摂り、体のバランスを整えることができます。また、気候や外的な要因を考慮して、生活スタイルを調整することも重要です。

ある研究では、季節に応じた食事法が体に与える影響を調査した結果、春は酸味のある食材(例:梅干し)を、夏は苦味のある食材(例:ゴーヤ)を、秋には辛味のある食材(例:ネギ)を取り入れることが、健康維持に効果的であることが示されました。これにより、中医学は予防医学としての機能を果たすことができます。

2.3 予防医学の実践方法

予防医学の実践には、さまざまな手法がありますが、中医学では特に以下の方法が重要視されています。まず、定期的な身体検査が重要です。脈診や舌診を通じて体の状態を把握し、早期の対策を講じることができます。

次に、ストレス管理が挙げられます。中医学では、心の健康が体に与える影響を重視しており、ヨガや瞑想などの心を整える技法が推奨されます。最後に、適切な運動と食事管理が不可欠です。特に、個々の体質に応じた食事法を実践することで、健康を維持する助けになります。

3. 陰陽の理論

3.1 陰陽の基本概念

陰陽は、宇宙のあらゆるものの性質を二つに分ける考え方です。陰は冷たさや静けさを象徴し、陽は暖かさや動きを意味します。この二つの力は互いに補完し合い、バランスを保つことが健康にとって重要です。健康な状態は、陰と陽が調和している状態と考えられています。

具体的には、暑い夏には水分を多く摂り、身体を冷やす食材(例:きゅうり)を取り入れることで、体内の陽の要素を抑えることができます。一方、寒い冬には、温かい食材(例:生姜)や煮込み料理を楽しむことで、身体を温め、陰の要素を補います。

3.2 陰陽の相互関係

陰陽は互いに対立するものではなく、実際にはお互いに影響し合っています。たとえば、陽の要素が強いと、陰もまたその分強くなります。健康を維持するためには、陰陽のバランスを意識することが重要です。

この相互関係を理解することで、病気の原因を考察する手がかりとなります。例えば、ストレスの多い生活で陽が過剰になると、身体のエネルギーを使い果たし、内臓機能が低下することがあります。そのため、陰陽のバランスを取ることが健康の秘訣となります。

3.3 陰陽の健康への影響

陰陽の概念は、健康状態を評価するための指標ともなります。陽が強すぎると情緒が不安定になり、逆に陰が強すぎるとエネルギーが不足し、元気が無くなることがあります。このため、日常の生活の中で陰陽を意識することが求められます。

体調が優れないと感じた時には、自分の生活習慣や食事を振り返り、陰陽のバランスが崩れていないか確認することが大切です。例えば、長期間の疲労やストレスが原因で陽が強くなり、胃腸の不調を引き起こすことも考えられます。そのため、適宜休息やリラクゼーションが必要です。

4. 五行の理論

4.1 五行の基本概念

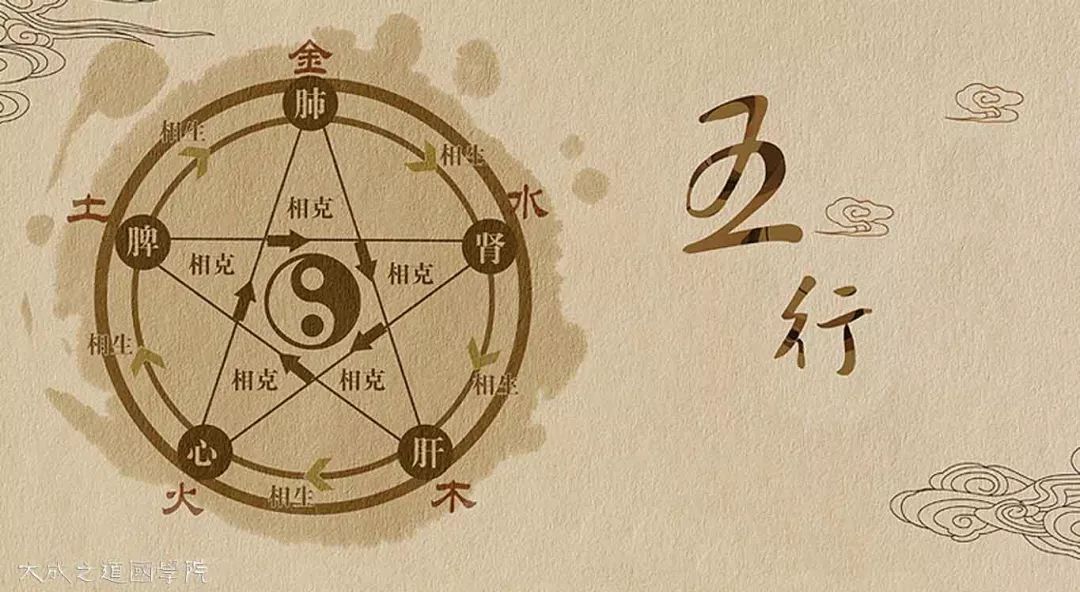

五行は、木・火・土・金・水の五つの要素から成り立っています。これらの要素は、自然界の様々な現象や体内の臓器、感情などに関連付けられています。五行の理論に基づく健康管理は、これらの要素がどのように相互に作用しているかを理解することから始まります。

たとえば、木は肝臓を、火は心臓を、土は脾臓を、金は肺を、水は腎臓を象徴しています。五行が相互に補完し合うことで、体内のエネルギーの流れが円滑になります。これを維持することで、健康な状態を保つことができるのです。

4.2 五行の相生と相克

五行には、相生と相克という二つの関係があります。相生とは、一つの要素が次の要素を生み出す関係であり、たとえば木が育つことで火を生み出します。一方、相克は一つの要素が他の要素を制御し、抑える関係を指します。たとえば、火は金を溶かすため、相克の関係にあると言えます。

相生の関係は、身体の調和を生む一方で、相克の関係は逆に健康を脅かすことがあります。そのため、五行のバランスをうまく保つことが、健康維持において非常に重要です。具体的には、食事やライフスタイルを調整し、五行を意識した生活を送ることが必要です。

4.3 五行による健康管理

五行理論を用いた健康管理は、非常に具体的な方法です。まず、食事面では、五行それぞれに関連する食品を取り入れることが重要です。たとえば、木に関連する食品として青菜や果物、火に関連する食品としてスパイスや赤い食材、土に関連する食品として穀物や根菜、金に関連する食品として白い食材、そして水に関連する食品として魚や海藻が挙げられます。

また、五行に基づいた生活習慣を整えることも大切です。季節ごとに異なる感情の変化や身体への影響を理解し、それに合わせたストレス管理や休息を心がけることによって、より良い健康状態を実現できます。五行のバランスを意識しながら、自分自身を労わることが必要です。

5. 陰陽と五行の統合的アプローチ

5.1 陰陽と五行の相互作用

陰陽と五行は、別々の理論であるかのように見えますが、実際には密接に関連しています。陰陽が持つ二元性は、五行の循環に深く影響を与えています。たとえば、木は成長の象徴であり、それは陽のエネルギーを必要としますが、同時に陰の要素も必要とします。このバランスが取れている時、木は健康に成長することができます。

特定の病気の症状を分析する際にも、この両方を考慮することが重要です。例えば、特定の肝臓の不調は、五行の木に関連する病気であり、陰陽の視点から見ると、陽のエネルギーが不足していたり、逆に過剰だったりする場合があります。したがって、治療においては、陰陽と五行の両方をバランスよく管理することが必要です。

5.2 健康管理のための陰陽五行実践

日常の健康管理において、陰陽と五行の理論を実践するためには、まず食事を見直すところから始めましょう。食事は陰陽と五行を体に取り入れる最も簡単で効果的な方法です。たとえば、季節に応じて適切な食材を摂取し、体調に応じた栄養価の高い食品を選ぶことが重要です。

また、運動やリラックス方法も陰陽五行のバランスを整える上で重要な要素です。例えば、陽が過剰な場合は、静かな環境での瞑想や呼吸法を用いることで心を落ち着け、陰を補うことができます。逆に、陰が不足している場合には、外でのアクティブな運動を取り入れ、陽のエネルギーを増やすことが求められます。

5.3 ケーススタディ:成功事例の紹介

ある中医学クリニックでは、「陰陽五行マネジメントプログラム」を導入し、特定の健康問題に対して統合的アプローチを行っています。例えば、慢性的な疲労やストレスに悩む患者に対して、まずは彼らの生活習慣や食事を分析し、陰陽のバランスを整える方法を提案します。

患者には、日常生活の中で取り入れやすい食事法や運動法を示し、定期的なフォローアップを行います。その結果、患者の多くは体調の改善だけでなく、精神的な安定も得られるようになり、陰陽と五行のアプローチの効果を実感しています。これにより、クリニックは患者の満足度を高め、結果的に健康改善を促進することに成功しています。

6. 院内での実施体制

6.1 院内での中医学の統合

多くの病院やクリニックでは、近代医学と中医学を統合した治療システムが提供されています。これにより、患者は近代医学的な診断や治療と共に、陰陽や五行に基づいた中医学的アプローチを受けることができます。これにより、複数の視点から健康状態を評価し、個別の治療法を選択できるようになります。

たとえば、ある院内では、患者が持つ慢性疾患に対して、現代医学の治療に加えて鍼灸療法や漢方薬を併用することで、効果的な治療を行っています。このようなアプローチは、患者にとってより多面的な支援を提供し、治療の成果を向上させています。

6.2 院内での予防医学教育

院内での予防医学教育も重要な要素です。医療従事者は、患者に対して陰陽と五行の考え方に基づく健康管理の方法を教育する必要があります。これにより、患者は自分自身の健康を理解し、普段の生活にどのように取り入れればいいのかを学ぶことができます。

定期的に行われる健康セミナーやワークショップでは、日常生活に即した食事法やストレス管理、運動法などが紹介されます。参加者には、具体的な例を通じて陰陽と五行の理論がどのように健康に関与しているかが理解され、、自分の健康管理に役立てることができます。

6.3 院内での健康管理の実践例

実際に、院内での健康管理プロジェクトとして、「陰陽五行健康チェック」が実施されています。このプロジェクトでは、患者の体質や生活スタイルに応じて、個別の健康プランを提案します。たとえば、疲労感を訴える患者には、ストレス緩和のための瞑想法やリラクゼーション法を紹介し、同時に食事内容を見直すことを提案します。

また、定期的なフォローアップを通じて、患者の健康状態を観察し、必要に応じて治療プランの修正を行います。これにより、患者は健康を維持するための知識を深めることができ、陰陽五行のアプローチを実生活に取り入れやすくなります。

終わりに

陰陽と五行を用いた健康管理は、中医学の核心に位置する重要な理論です。これらの概念を日常生活に取り入れることで、より良い健康状態を維持し、病気のリスクを低減することが可能です。現代の医学とも融合しながら、これらの理論を理解し実践することが、私たちの健康と幸せな生活に繋がるのではないでしょうか。中医学の知識を活かし、自分自身の体と心を大切にしていきましょう。