中医学は、中国の伝統的な医療体系であり、何千年もの歴史を持っています。その独自の哲学や診断方法、治療法は、現代医学とは異なる視点で人間の健康を捉えています。本記事では、特に中医学の薬物療法に焦点を当て、現代におけるその適用について詳しく紹介していきます。中医学の基本を理解した上で、現代社会におけるその役割や課題、そして展望を探っていきます。

中医学とは何か

1.1. 中医学の歴史

中医学の起源は、数千年前の中国にさかのぼります。記録によれば、黄帝内経(こうてい ないけい)という古典が中医学の基礎を築いたとされています。この書物には、人体の生理、病因、病理、診断、治療法などが詳述されています。このような歴史的な背景があるため、中医学は単なる治療法ではなく、哲学的な体系とも言えるのです。

中国史において、様々な王朝や時代背景によって、中医学は発展し、変化してきました。特に、漢代には鍼灸や薬草学が盛んに研究され、この時代に多くの薬物が発見されました。さらに、唐代や宋代では、中医学が体系化され、現代で言う「中医学」が確立したと言われています。

1.2. 中医学の基本概念と哲学

中医学は、体と心、自然環境との調和を重んじる考え方に基づいています。陰陽や五行という概念が中医学の根底にあり、これらは自然界の現象や人体の状態を理解するための重要なツールとなっています。陰陽は、相反するものが調和することで健康が保たれるという考え方です。また、五行は木、火、土、金、水の五つの要素が互いに関係し合いながら、人体の健康を維持することを示しています。

このような哲学は、病気を単なる身体的な問題として捉えるのではなく、全体的なバランスを重視するアプローチを生み出しました。つまり、患者の精神的な状態や生活環境も考慮に入れるのが中医学の特徴です。この全体観が、現代医療と異なる大きな要素の一つです。

1.3. 中医学の診断方法

中医学では、診断は主に観察、聴診、問診、触診の4つの手法によって行われます。例えば、観察では、患者の顔色や舌の状態をチェックし、これは健康状態を示す重要な指標です。舌は特に中医学の診断において重要視されており、その色や形、苔の有無から患者の体の状態を読み取ります。

聴診では、患者の呼吸音や声の変化を聞き取ります。これらの要素もまた、病気の兆候を示すものです。加えて、触診によって脈拍のリズムや強さを確認し、体内のエネルギーの流れや障害を評価します。このように、中医学の診断は多角的であり、患者に対する深い理解を必要とします。

中医学と現代医学の違い

2.1. アプローチの違い

中医学と現代医学は、病気に対するアプローチが大きく異なります。現代医学は、主に生理的な視点から病気を分析し、具体的な原因や症状に基づいて治療を行います。一方、中医学は、患者とその環境、さらには感情など、より広範囲な要素を考慮に入れます。

例えば、ストレスによる頭痛の治療において、現代医学では鎮痛薬を処方することが一般的ですが、中医学ではその原因を探り、生活習慣の改善や鍼灸を用いた治療を提案します。このような包括的アプローチが、中医学の特色と言えるでしょう。

2.2. 治療法の比較

治療法においても、中医学と現代医学は大きな違いがあります。現代医学では、主に薬物療法、手術療法、リハビリテーションなどが中心であり、科学的に証明された治療法が重視されます。これに対し、中医学では、薬草療法や鍼灸、気功など、自然の力を利用した治療法が多く用いられます。

中医学の薬物療法には、植物性、動物性、鉱物性の薬草が使われることが一般的です。これらは、体内の気血を整えるために組み合わせて使用され、個々の患者に合わせたオーダーメイドの治療が可能です。

2.3. 相互補完性

近年では、中医学と現代医学の相互補完性が注目されています。一部の病気に対しては、両者を併用することで治療効果が高まることが実証されています。例えば、がん患者に対する治療では、抗がん剤治療と並行して中医学の薬物療法を行うことで、副作用を軽減し、患者のQOL(生活の質)を向上させる研究が進んでいます。

このように、異なる視点からのアプローチを統合することで、より効果的な治療が可能になると思われます。また、患者の選択肢も広がり、自分に合った治療方法を選ぶことができるのが、現在の医療の新しいトレンドとも言えるでしょう。

現代における中医学の挑戦

3.1. 科学的検証の必要性

中医学の治療法が広く受け入れられるためには、科学的な検証が欠かせません。現代医学は、臨床試験や科学的根拠に基づいた治療法を重視しているため、中医学も同様に、エビデンスをもってその効果を証明することが求められています。

最近では、中医学の薬草に関する研究が進んでおり、成分分析や効能の実証に統計学的な手法が用いられています。しかし、まだまだ不十分な部分も多く、国際的に認められるためにはさらなる研究が必要です。

3.2. 法律と規制の影響

中医学が現代において直面する挑戦の一つに、法律や規制の問題があります。一部の国や地域では、中医学やその薬草が正式な医療として認められていない場合があります。このため、中医学の専門家が法律的に制約を受けることがあり、患者がアクセスするのが難しいといった問題が発生します。

さらに、薬草の取り扱いや販売に関する規制が厳しく、必要な薬草が手に入らない場合もあります。これにより、中医学の実践者は、自由に治療を行うことができない状況に直面することがあります。

3.3. 文化的受容と誤解

中医学は、文化的な背景や知識の違いから誤解されることが少なくありません。一部の人々は、中医学を迷信や非科学的なものと捉えがちです。このような偏見をなくすためには、教育や普及活動が重要です。

特に、若い世代に対して中医学の重要性や効果を正しく伝えることが求められています。また、文化交流を通じて異なる医療の考え方を理解することも、中医学を受け入れる助けとなります。

中医学の薬物療法の現代的適用

4.1. 薬物療法の基本要素

中医学の薬物療法は、数千年の経験に基づいています。この療法の基本は、「個別化された治療」です。患者の状態に応じて、薬草の種類や組み合わせを変えることが特徴です。このアプローチは、各患者の体質、症状、生活環境を考慮に入れることで、より的確で効果的な治療を可能にしています。

中医学における薬物は、一般的に「補薬」「去薬」「清薬」といった種類に分けられます。補薬は体力を強化するために使用され、去薬は体内の病邪を取り除くために用いられます。また、清薬は熱を冷まし、炎症を抑える働きがあります。これらを適切に組み合わせることで、患者の体内のバランスを整えることが狙いです。

4.2. 代表的な薬草とその効能

薬草療法では、数百種類の薬草が用いられ、それぞれ特有の効能を持っています。例えば、当帰(とうき)は血液を補う効果があり、貧血や女性の健康を支えるためによく使用されます。また、人参(にんじん)は気を補う作用があり、疲労回復や免疫力向上に役立ちます。

さらに、菊花(きくか)は解熱作用があり、風邪の初期症状に効果的とされています。また、黄芪(おうぎ)は免疫力を高める作用があり、慢性疾患の治療に用いられることが多いです。これらの薬草は、組み合わせて煎じることで相乗効果を生む場合もあります。

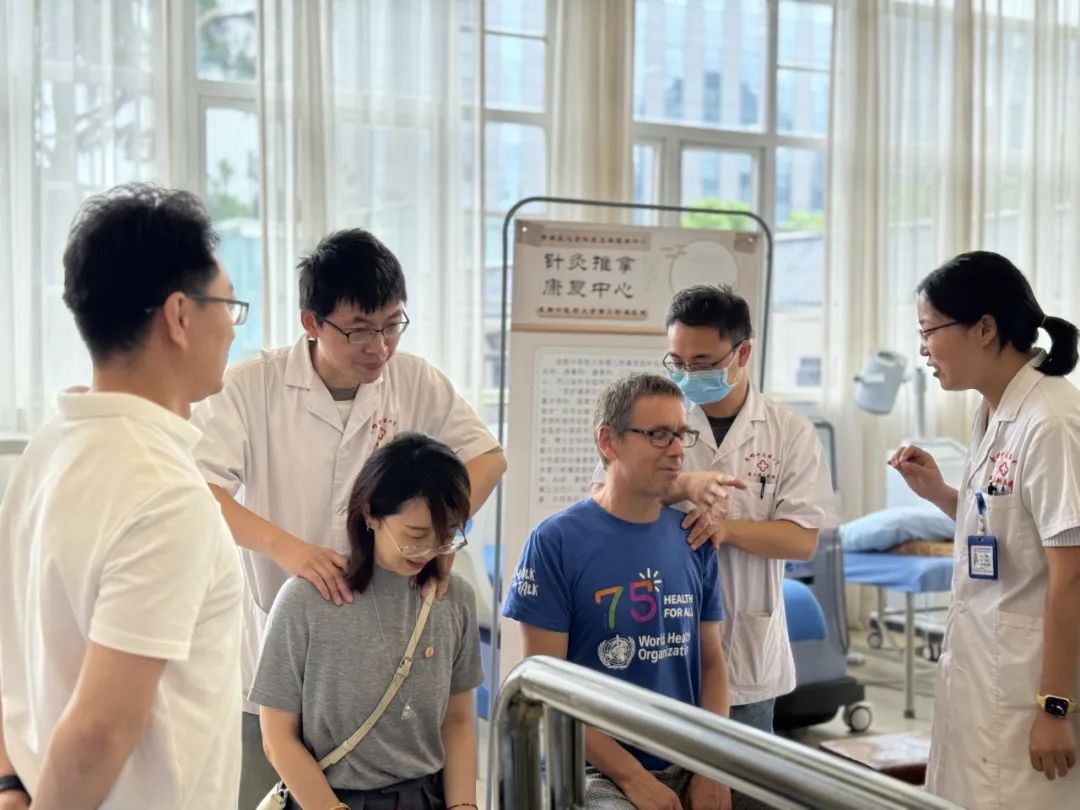

4.3. 臨床での実践事例

臨床現場では、中医学の薬物療法が実際にどのように行われているのでしょうか。例えば、慢性的な肩こりの患者が中医学の診療を受けた場合、治療者はまず個別の状態を観察し、適切な薬草を選定します。補薬としての当帰や、去薬としての生姜(しょうが)を組み合わせた煎じ薬を処方することがあります。

また、近年では、がん治療の補助として中医学の薬物療法が注目されています。研究によると、抗がん剤治療と並行して中医学の薬草を使用することで、患者の副作用を軽減し、治療の総合的な効果を向上させることが期待されています。これにより、患者のQOLが改善されるケースも少なくありません。

中医学の未来展望

5.1. 中医学の国際化

中医学は、近年世界中で注目を集めています。これまで伝統的に中国国内で行われていた中医学が、海外へと広がりを見せる中で、新たな機会と挑戦を迎えています。特に、アメリカやヨーロッパ諸国では、中医学の資格を持つ医師や治療者が増えており、正式な医療として認知される動きも始まっています。

この国際化は、単に治療の選択肢を増やすだけでなく、中医学の理論や実践が他国の医療体系と融合する契機ともなります。他の医療スタイルとの相互作用を通じて、新しい治療法の開発や、患者のためのより良いアプローチが期待されています。

5.2. 研究開発の進展

中医学の研究開発も進展を見せています。特に、薬草の有効成分の特定や、それらが体に及ぼす影響を科学的に明らかにするための研究が行われています。例えば、漢方薬の成分分析や、特定の薬草がどのように作用するのかを解明するための研究が進んでいます。

また、臨床試験によって中医学の効果を定量化する取り組みも活発化しており、これにより中医学が持つ治療効果がより明確にされてきています。将来的には、これらのデータが中医学の信頼性を高め、他の医療体系と連携する際の基盤となることでしょう。

5.3. 中医学と現代医療の統合

中医学と現代医療の統合は、相互補完性を生かすための鍵となります。今後、急速に進化する医療技術と中医学の知見を融合させることで、患者にとってより良い治療が実現できるでしょう。たとえば、がん治療の分野での協力がその一例です。

現代医学の科学的な検証と中医学の包含的アプローチが組み合わさることで、患者は個々の病状に応じた最適な治療方針を選択できるようになります。このような統合が進むことで、中医学はより多くの患者に受け入れられる可能性を秘めているのです。

結論

6.1. 中医学の重要性

中医学は、伝統的な治療法としてだけでなく、現代医療においても重要な役割を果たしています。このような背景から、中医学は現代社会において必要不可欠な存在となりつつあります。全体的な健康観や、患者一人ひとりに焦点を当てたアプローチは、多くの患者に新たな希望をもたらしています。

6.2. 今後の展望

今後、中医学はさらに研究が進み、より多くの科学的データに裏打ちされることが期待されます。また、国際化が進むことで、世界中の人々に中医学が広まり、活用される機会が増えるでしょう。この変化は、中医学が持つ知恵が他の医療体系と融合し、様々な患者の健康を支える助けとなるでしょう。

6.3. 中医学の普及に向けて

中医学の普及には、教育や研究の強化が必須です。医療従事者や一般の人々に対して、中医学の価値や効果についての正しい情報が広まることが重要です。これによって、中医学が持つ可能性がより多くの人々に知れ渡り、健康の維持や病気の予防に役立つことが期待されます。

このように、中医学は多くの課題を抱えつつも、その知恵と実践は今後も重要な役割を果たすことでしょう。人々の健康を守るために、伝統と現代の融合が進むことを願っています。

終わりに、中医学の魅力や可能性について再考し、その知識を活用することで、私たちの健康生活にプラスの影響を与えることができるでしょう。