地域映画教育は、映画製作の未来を担う才能を育成するだけでなく、地域社会とのつながりを深め、文化遺産を次の世代へと継承する重要な役割を果たしています。また、地域特有の視点を持つ映画製作者が育つことで、多様性のあるストーリーや映像が生まれ、映画産業全体に新たな活力を与えることができます。このように、地域映画教育は単なるスキル教育にとどまらず、地域全体に良い影響を与えるものであるのです。

1. 地域映画教育の意義

1.1 地域社会とのつながり

地域映画教育は、地域社会との強いつながりを生む場でもあります。映画製作のプロセスを通じて、学生は地域の人々やその文化、歴史を学ぶことができます。たとえば、ある地域の映画学校では、地元の伝説や物語を教材にしたワークショップを開催し、学生たちは自分たちのルーツを理解しながら作品を作り上げました。この試みは、学生たちが地域の文化に深く根差した作品を制作し、それを地域の人々と共有することで、相互理解を促進することにつながっています。

さらに、地域のイベントや祭りをテーマにした映画製作が行われることもあります。例えば、山間部の小さな町では、地元の伝統行事をドキュメンタリーとして撮影するプロジェクトが成功し、町の人々が自分たちの文化を再認識するきっかけとなりました。こうした活動を通じて、地域映画教育は地域社会全体の絆を強める役割を果たしています。

1.2 文化遺産の継承

文化遺産を次世代に継承するためにも、地域映画教育は欠かせない存在です。日本各地には独自の文化や伝統がありますが、これらを次世代に伝えるための手法として映像が使用されています。地域の祭りや手作りの工芸品、伝統料理などをテーマにした短編映画を制作することにより、学生たちはただの技術を学ぶだけでなく、自らの文化を再評価し、発信する力を身につけます。

また、地元の歴史や風土を主題にしたアニメーションやフィクション映画も増えています。たとえば、ある小さな町の高校では、地域の歴史的事件を基にしたアニメーションを制作しました。この作品は町の人々にとって誇りとなり、地域の中での文化的アイデンティティの象徴となることでしょう。このように、地域映画教育を通じて文化遺産が生きた形で継承されることは、学生自身の成長にもつながります。

1.3 次世代の教育を支える新たなアプローチ

地域映画教育は、従来の教育方法に加え、新たなアプローチを取り入れることで、次世代の教育を支えています。最近では、オンラインでの遠隔授業やワークショップが普及し、さまざまな地域から参加できるようになりました。特に、地方や地域的な制約が大きい学生にとって、これらの取り組みは非常に重要です。

また、業界のプロフェッショナルが指導者として参加し、学生たちと直接対話をする機会も増えています。たとえば、映画監督や撮影技師を招いて行われるワークショップでは、実際の映画製作に対する理解が深まります。そうした経験を通じて、学生たちは技術だけでなく、作品を作る背景や選択に関する洞察も得ることができます。これにより、地域映画教育はより実践的で魅力的なものになっているのです。

2. 地方の才能発掘の重要性

2.1 地域特有の視点

地域の才能発掘は、地域特有の視点を映像作品に反映させる上で重要です。大都市中心の映画界では表現されにくい地方の視点やストーリーを掘り起こすことで、多様な作品が生まれます。例えば、ある高校では、地元の漁師や農家の生活を題材にした映画を学生たちが制作者として手掛け、地域の生活の現実をリアルに描き出しました。このような作品は、観客に新たな視点を提供し、地域の誇りや課題を浮き彫りにします。

また、地域特有の視点は、映画製作を通じて地域の声を広めることにもつながります。地方に住むことがもたらすユニークな体験や視点を持った学生たちが、地元だからこそ伝えられる物語を発信することで、観客たちは新しい理解や共感を得ることができます。こうした多様な視点が集まることで、映画界全体が豊かになるのです。

2.2 多様性の促進

地域映画教育を通じて発掘される才能は、多様性の重要性を理解し、その実現に寄与しています。映画は人間の経験や感情を反映する芸術形態であり、多様なバックグラウンドを持つ人々の物語を通じて、文化的な相互理解が促進されるのです。地方の映画製作によって、異なる文化背景を持つキャラクターやストーリーが描かれることで、幅広い観客層に響く作品が増えるでしょう。

たとえば、地域の土着文化や方言をテーマにした映画が増えてきています。地元の俳優やスタッフが集まることで、地域独自の魅力が作品に反映され、映画業界に新たな流れを生むことができます。このような取り組みは、少数派やマイノリティの声を映画に取り入れることで、社会全体における多様性の必要性を訴える重要な役割を担っています。

2.3 映画産業の地域振興

地方での才能発掘は、映画産業の地域振興にもつながります。地域映画教育や地元の映画製作は、新たな雇用機会や経済の活性化をもたらします。たとえば、映画製作に必要な人材が地元で育成されることで、地域の映画産業が発展し、長期的な雇用創出につながります。また、地域で制作された映画が話題になることで、観光客を呼び寄せることも期待できます。

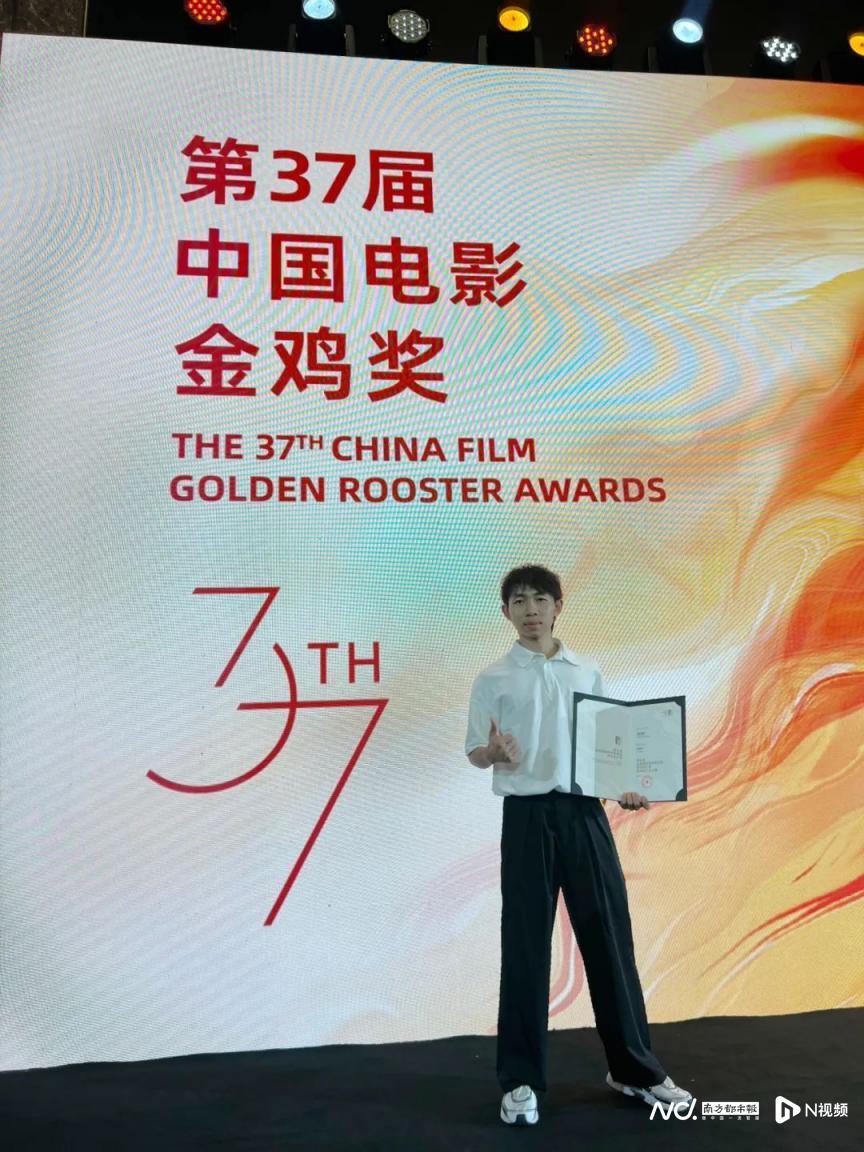

最近では、地方の映画祭が盛んになり、地域で制作された作品が評価される機会が増えています。映画祭では、地元の学生や若手映画製作者が自分の作品を発表できるプラットフォームが用意されており、成功した作品は全国的な注目を浴びることがあります。このような流れは、地域の活性化だけではなく、映画製作そのものに対する地域住民の pride を育む一助ともなります。こうして、地域映画教育は地域と映画産業の発展に寄与しているのです。

3. 地域映画教育の現状

3.1 教育プログラムの普及状況

地域映画教育は、近年、さまざまな教育機関で本格的に取り入れられ始めています。各地で設立された映画専門学校やプログラムは、地方の学生に映画製作の基礎を教えています。特に、都市部と比較して教育リソースが限られている地方において、地域の文化や特色に焦点を当てた教育プログラムが展開されているのは嬉しい進展です。

また、地域映画教育を推進するために、政府や地元自治体、非営利団体が互いに協力する事例も増えています。彼らは映画製作に必要な技術や知識を提供し、地域住民が積極的に参加できる機会を作っています。最近では、地域の映画製作家やクリエイターを招いての講演やワークショップも行われており、学生たちが現場での実践的な知識を身につけることができるようになっています。

3.2 成功事例の紹介

地域映画教育には多くの成功事例があります。例えば、小さな町の高校で製作されたドキュメンタリー映画が注目を浴び、全国的な映画祭で賞を受賞したことがあります。この作品は、地元の人々の日常生活を描いたもので、観客に地域の素晴らしさを伝えることに成功しました。これを機に、地域の若者たちが映画製作に興味を持ち、本格的に学び始めるきっかけにもなりました。

さらに、ある地方の映画学科では、地元の伝説や物語を基にしたフィクション映画が制作され、多くの視聴者に感動を与えました。この映画は、地域の文化的アイデンティティを見直すきっかけとなり、地域住民の pride を育む一助ともなりました。こうした成功事例は、地域映画教育が地域社会と密接に結びついていることを示しています。

3.3 課題と改善点

しかし、地域映画教育には課題も存在します。例えば、学べる機会やリソースが不足している地域も見受けられます。特に、最新の機材やソフトウェアにアクセスできない地域の学校は、教育内容が制限されることがあります。そうした壁を乗り越えるためには、外部からの支援が不可欠です。

また、学生たちのモチベーションを維持するための仕組みも必要です。一度地域で映画製作を学んだ学生が、地元を離れ都市部に進出してしまうのはよくあることです。その際、地域での活動が魅力的であればあるほど、留まる選択肢を選ぶ学生は増えるでしょう。地域の映画製作環境をさらに充実させるための取り組みが求められています。

4. 地方の映画製作環境

4.1 インフラの整備

地方での映画製作環境を整えるためには、インフラの充実が不可欠です。撮影スタジオや編集室、制作機材の整備が進むことで、地元の若者たちが思い描く映像を実現しやすくなります。近年、地方自治体が主導となってインフラ整備に取り組む事例も増えており、これにより地域の映画製作が活性化しています。

また、地方の魅力を最大限に引き出すロケーションや風景を活かした撮影が行える環境が整備されつつあります。地域の自然や景観を活かした作品が増えることで、地域を訪れる観光客の誘致にもつながります。このように、インフラ整備が地域経済へと繋がるサイクルが生まれることが期待されています。

4.2 地元の支援体制

地域の映画製作を支えるためには、地元の支援体制が重要です。地域映画製作を応援する市民団体や企業、観光協会との連携が進むことで、映画製作に必要な資金やリソースが提供されるようになっています。これにより、地域の映画製作が持続可能なものとなり、多くの学生たちが参入しやすい環境が整います。

実際、地域の成功した映画プロジェクトには、多くの地元企業や個人の協力があったことが多いです。地元の飲食店が作品のエキストラとして参加したり、地域商店がスポンサーになったりするなど、地域全体で映画製作に取り組む姿勢が重要です。こうした支援が支えることで、地域のクリエイターたちがやりがいを感じることができる環境が整います。

4.3 若者との連携

地域映画教育の現場では、若者との連携がますます重要視されています。地元の学生や若年層が映画製作に参加することで、地域特有の視点や感情が作品に盛り込まれるようになります。また、若者は新しい技術やトレンドに敏感で、彼らの参加によって新しいアプローチが生まれることが期待されています。

最近では、若者が主体となって運営する映画制作グループやコミュニティが増加しており、地域の映画製作環境が活性化しています。彼らはSNSを活用して地域の映画やイベントを広める役割も果たしており、若者の声が映画界で重要視される時代が到来しています。このように、若者との連携は、地域映画教育をより豊かなものにする可能性を秘めています。

5. 地域映画教育の未来

5.1 技術の進化と教育の融合

地域映画教育の未来は、技術の進化とともにあります。新しい技術の導入により、より多くの学生が映画製作に参加しやすくなっています。例えば、スマートフォンで撮影することができるアプリやソフトウェアが普及し、短時間かつリーズナブルに映画製作が可能になっています。こうした状況は、地域の若者たちが自由にクリエイティブな表現を追求できる環境を整えています。

また、AI技術やデジタルエフェクトの利用が進む中、学生たちは新しい技術を身につけることで、より多様な作品を生み出すことができるようになっています。例えば、ある地方の映画学校では、AIを使って自分の作品のストーリーボードを作成する授業が行われており、学生たちは新しい可能性に目を輝かせています。このように、技術の進化と教育の融合は、地域映画教育の発展を支える重要な要素となっています。

5.2 国際交流の促進

地域映画教育を通じた国際交流の促進も、未来に向けた重要な視点です。マイナーな映画祭や国際的な映画プロジェクトに参加することで、地方の才能は他国の視点や出会いを得ることができます。これにより、自らのストーリーや視点を国際的に発信するチャンスが増え、地域の文化を広める一助となります。

例えば、地域の映画制作学校が国際的な学生とコラボレーションしたプロジェクトを立ち上げることがあり、異なる文化背景を持つ学生同士がアイデアを交換し、共に作品を作る過程は非常に貴重な経験です。このような国際交流を通じて、地域の若者たちが新たな挑戦を経験し、自分の視野を広げることが期待されます。

5.3 地域文化の発信力強化

地域映画教育は、地域文化の発信力を強化する鍵ともなります。地元の物語や歴史を映像化することで、地域独自の魅력을引き出し、外部に発信することができるのです。今後、地域映画が持つ発信力はさらに重要視され、多様なストーリーが新たな注目を集めることになります。

また、地域映画製作を通じて得た知識や経験を地域に持ち帰ることで、地域住民が自らの文化を再発見するきっかけとなります。このように、地域映画教育とその発信は、地域の持続可能な発展にも寄与することができるのです。

6. まとめと提言

6.1 地域映画教育の役割の再確認

地域映画教育は、地域社会とのつながりを深め、文化遺産の継承を支えつつ、次世代の才能を発掘する重要な役割を果たしています。地域特有の視点や声を持つ若者たちが育ることで、多様性のある映画作品が生まれ、地域の文化をより豊かにすることができるのです。地域映画教育の重要性を再確認し、その価値を広く理解していくことが求められます。

6.2 地方との連携の強化

地域映画教育の発展には、地方自治体や地元の企業、そして地域住民との連携が重要です。相互に支え合い、地域の資源を最大限活用することで、持続可能な映画製作環境が整います。地域全体が映画製作に対して興味を持ち、参加できる機会を増やすことで、地域映画が文化の一部として根付くことが期待されます。

6.3 未来の映画制作者への期待

地域映画教育の未来を担うのは、これからの若者たちです。彼らが自らの地域での経験を大切にし、多様な視点を持つ映画製作者として成長することに期待が寄せられます。彼らの活躍が地域文化を広めるだけでなく、国内外の映画業界にも新たな風を吹き込むことになるでしょう。

地域映画教育は、地域の未来を築くための重要な基盤です。今後もその発展を心から願っています。地域の特性を最大限に生かした映画製作の材料が、次世代の映画製作者たちによって活かされることが楽しみです。