明朝(1368年 – 1644年)は、中国歴史の中で非常に重要な時代の一つであり、多くの文化や政治的変革が起こりました。特に、海洋探検においては、その勢力を拡大するための重要な手段となりました。この時代は、中国の経済、文化、国際関係に劇的な影響を及ぼし、特に鄭和の航海がその象徴です。明朝がどのように海洋探検に取り組んだのか、その背景や具体的な航海の成果について詳しく見てみましょう。

1. 明朝の成立と背景

1.1 明朝の建国

明朝は、元朝の支配が崩壊した後、1368年に朱元璋によって建国されました。元朝時代のモンゴル支配から独立を果たし、漢民族による自主的な統治が始まりました。朱元璋は「明」という国名を選び、「明るい」という意味を持たせ、新しい時代の到来を象徴しました。彼の政権は、農業の振興や商業の発展に力を入れ、国の基盤を強化しました。このような背景の中で、海洋探検の重要性が高まってきたのです。

1.2 海洋探検の必要性

明朝が海洋探検に乗り出した理由はいくつかあります。まず、経済的要因です。明朝成立初期、貿易を通じて富を得る手段として海上貿易が注目されました。また、外国との交易を通じて、技術や文化の交流も期待されました。とりわけ、南海の航路を確保することで、南東アジア、インド、さらにはアフリカへのアクセスを得ることが可能になりました。

さらに、当時の国際情勢も海洋探検を後押ししました。特に、東南アジア諸国が商業的に重要であり、その他の国々との競争が激化していました。国際関係の複雑さから、自国の安全保障や貿易ネットワークの拡大が求められ、海への進出は避けて通れなくなったのです。

1.3 当時の国際情勢

明朝の成立に伴い、周辺国との国際関係も変化していきました。特に、当時のアジアは多くの王国や帝国が存在しており、それぞれが明朝との交流を求めていました。このような状況の中で、明は他国と友好関係を築く一方、貿易を通じて互恵的な関係を維持しようとしました。マレー半島、インドネシア、スリランカ、さらにはインドまでのルートは貿易の中心地であり、これらの地域への航海は国の発展にとって不可欠でした。

また、当時の航海技術も進歩しており、中国は船舶技術においても先進的でした。大型木造船が建造され、航海の安全性が向上しました。その結果、海洋探検はただの冒険に留まらず、国際貿易を推進するための戦略的行動となったのです。

2. 鄭和の七回の航海

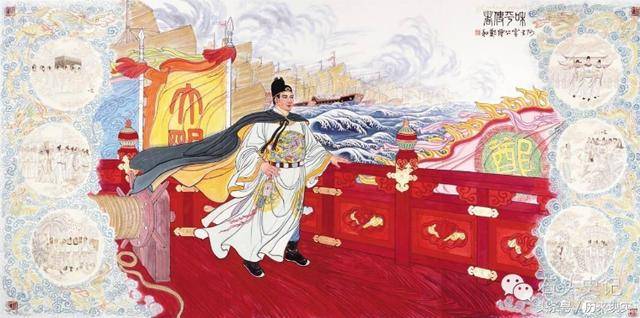

2.1 鄭和のプロフィール

鄭和(ちょうわ)は、明朝の海洋探検の象徴的存在であり、彼の航海は明の国威を高め、多くの成果を収めました。もともと西域出身の彼は、捕虜として明朝に仕官しましたが、その後、皇帝から信任され、海洋探検の艦隊指揮官として命じられました。彼は一族の多くを連れて航海したため、軍事的な要素も含まれていましたが、商業や外交の側面も重視されました。

鄭和の航海には、彼のリーダーシップと高い航海技術が色濃く表れています。彼は、巨大な船団を率いて、様々な異国の文化や習慣に触れ、その経験を明朝に持ち帰りました。そのため、彼の航海は単なる貿易の枠を超えた重要な文化交流の場ともなったのです。

2.2 第一次航海の概要

鄭和は、1405年に第一次航海を行い、これが彼の大規模な艦隊による七回の航海の始まりとなります。この第一次航海では、主に東南アジア諸国を訪れ、特にマレー半島やインドネシアの島々で重要な交流がありました。彼の艦隊は、数百隻の船から成り、数万人の隊員が参加しました。これにより、明朝は当時の国際貿易の中心地としての地位を確立し、相手国との友好関係を築くことができました。

第一次航海の主な目的は、外交的な関係を構築し、明朝の影響力を拡大することでした。鄭和は、現地の指導者たちと直接交渉し、友好的な関係を築くことで、明朝の商業活動を確立しました。また、現地での人々との交流も活発であり、明の文化や技術が広まるきっかけともなりました。

2.3 各航海の目的と成果

鄭和の七回の航海は、それぞれ異なる目的を持っていました。第一次航海の後、彼は1410年から1411年にかけて第二次航海を行い、途中で数多くの国々と商業協定を結びました。三回目以降の航海では、さらに遠方のインドやアフリカ東岸にまで足を伸ばし、特にモルディブやセイシェルにも寄港しました。

各航海の成果は、明朝の豊かさを象徴するものでした。商取引を通じて、多くの豪華な商品や技術が中国に持ち帰られ、特に香辛料や宝石、貴金属などが明朝の経済を活性化させました。また、現地の文化や習慣を学ぶことで、明朝内に新しい文化的な影響が広まりました。例えば、インドからもたらされた影響により、茶やスパイスの需要が急増し、商業活動がより活発になりました。

3. 航海ルートと重要地域

3.1 東南アジアの影響

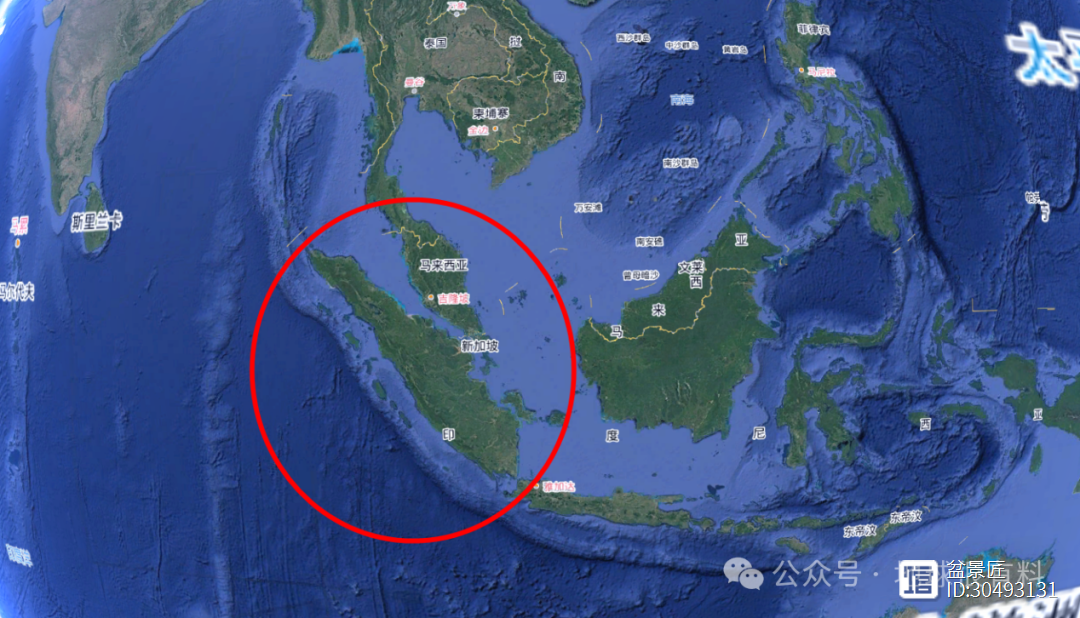

明朝の海洋探検は、主に東南アジアの国々との関係構築に焦点を当てていました。鄭和の航海の多くが、この地域に向けられ、特にマラッカ海峡は貿易の要所として重要視されました。この海峡を経由することで中国の商人たちは、インド洋やアラビア海へのアクセスが容易になりました。また、現地の国々との友好関係の構築は、経済的利益だけでなく、文化的な交流も促進しました。

さらに、鄭和が訪れた国々では、彼の出現が歓迎され、各地の首長たちとの親善関係が築かれました。このような交流は、明朝が他国にとっても重要なパートナーとなることを意味し、貿易や外交の発展に寄与しました。明はこの地域での存在感を示し、周辺諸国に対して自国の立場を強化しました。

3.2 インド洋の航路

明朝の海洋探検は、インド洋へのアクセスを確保することにもありました。西へ進むことで、インドと接触を持ち、香辛料や貴重な物資の輸入が可能になりました。鄭和は、この海洋ルートを通じて、インドの文化や商業活動にも触れました。彼の艦隊は、時にはインドの港にも寄り、地元の商人たちとの交流を図りました。

このインド洋の航路は、明朝にとってだけでなく、他の国々にとっても重要な経済的利益をもたらしました。インドとの貿易を通じて、明は豊かな物資を手に入れ、同時に他国との競争も激化しました。これにより、明朝は貿易の中心地としての位置を確立し、さらなる交易ネットワークの拡大が促進されました。

3.3 アフリカの接触

特に目を引くのは、鄭和の航海によるアフリカとの接触です。彼の七回の航海のなかで、アフリカ東岸には数回寄港し、モガディシュやザンジバルなどの港町を訪れました。これらの地域では、現地の文化や生活様式に触れる貴重な経験がありました。彼の訪問により、アフリカとの交易も活発化し、明朝はその文化的経験を通じて、新しい知識を得ることができました。

アフリカとの接触は、単に商業的な理由だけでなく、文化的交流としても重要な意義を持っていました。アフリカからの熱帯果実や木材、金属製品などは、明朝にも影響を与えました。特にアフリカの人々との交流は、明朝の海洋文化を豊かにし、さらなる発展を促進しました。

4. 明朝の海洋探検の影響

4.1 経済的影響

明朝の海洋探検は、明らかに経済的な影響をもたらしました。鄭和の航海を通じて、東南アジアやインド、アフリカとの貿易が活発化し、明は豊かな物資を手にしました。この貿易の結果、明朝の経済は大いに恩恵を受け、商業活動も活発に行われるようになりました。特に、香辛料や宝石、木材などの交易が盛んになり、明朝の経済基盤が強化されました。

また、海洋探検による交易の拡大は、商業都市の発展にも寄与しました。港町には商人が集まり、活発な取引が行われるようになりました。これにより、民間の経済活動も促進され、結果として明朝全体の経済成長を支えました。豊かな経済は、国の安定と繁栄につながりました。

4.2 文化的交流

明朝の海洋探検による大きな影響は、文化的交流の面でも見られました。鄭和の航海を通じて、様々な国々との接触があり、さまざまな文化や風習が中国に持ち帰られました。特に、外国の音楽や食文化、技術などが明の文化に取り入れられ、中国独自の文化的混合が生まれました。

例えば、東南アジアからは独特の香辛料や調理法が伝わり、これらは明朝の料理に新たな風味を加えました。また、インディアナやアフリカから持ち帰られた技術や知識は、農業や工業にも影響を与え、明朝の経済活動を豊かにしました。このように、海洋探検は中国の文化発展にも大きな寄与をしたのです。

4.3 その後の中国の海洋政策

明朝の海洋探検は、その後の中国の海洋政策にも大きな影響を与えました。特に、鄭和の航海の成功は、中国における海洋活動の重要性を再認識させました。明朝以降、中国は再度海洋探検や貿易にかかわる意欲を高めましたが、時代が進むにつれて、国内の問題や他国との関係の変化により、海洋活動は一時的に縮小せざるを得ませんでした。

特に、明朝末期には内乱や外敵の侵入が相次ぎ、海洋活動は制限されました。しかし、その歴史は後の時代においても多くの教訓を生み出し、清朝やその他の王朝が海洋交易に再び乗り出す際の基礎となりました。このように、明朝の海洋探検は単なる歴史的な出来事にとどまらず、後の中国の海洋政策に深く根付いています。

5. 明朝の海洋探検の評価

5.1 歴史的な視点からの評価

明朝の海洋探検は、中国の歴史において非常に重要な位置を占めています。特に鄭和の航海は、国際的な交流を推進し、中国と世界との接点を強化しました。その影響力は、明朝の繁栄だけでなく、国際的な地位の向上にも寄与しました。明朝の時代における海洋探検は、ただの冒険や交易ではなく、戦略的な外交活動として評価されています。

また、鄭和が各地で築いた友好関係は、明朝の外交政策の成功を示すものです。これにより、周辺諸国との関係は強化され、文化的な相互交流が盛んになりました。歴史的に見ても、明朝の海洋探検は、他国に対する影響力を強める手段として極めて重要であったと言えます。

5.2 現代への教訓

明朝の海洋探検から得られる現代への教訓は非常に多くあります。特に、国際的なネットワークを構築する際の重要性や、多様な文化との交流が持つ価値は、今日の国際社会においても重要です。現代においても、経済や文化の面で国際的な関係を築くことが、国家の成長や国際的な地位の向上に寄与します。

さらに、鄭和のように単なる貿易だけでなく、様々な国々との友好関係を築くことが、国際的な平和にも寄与することを示しています。このことは、現代の国際関係においても欠かせない考え方です。海洋探検を通じて多様な文化と接することで、新しい視野や価値観を得ることは、国際的な理解を深める上で非常に重要です。

5.3 他国との比較

明朝の海洋探検は、他国の海洋探検と比較しても際立った成果を上げています。特に、ヨーロッパ諸国の探検と異なり、明朝の探検は純粋な商業目的よりも、外交的な側面が強調されています。鄭和の航海は、単なる物資の取引ではなく、異文化との交流を促進し、国際理解を深めるための活動であった点が特徴的です。

一方で、明朝の海洋探検は、その後の海洋政策の変化によって一時的に制約を受けることになりました。しかし、他の国々が植民地主義に基づく強引な方法で海洋進出を図ったのに対し、明朝は平和的な外交を重視した点で評価されています。これは、国際関係における新たなモデルを示すものであり、現代においてもその重要性は変わりません。

まとめ

明朝の海洋探検は、中国歴史において経済、文化、国際関係のいずれにおいても深い影響を与えました。鄭和の七回にわたる航海は、単なる貿易活動にとどまらず、国際的な交流を促進し、中国の国際的地位を高めるための重要な手段となりました。この時代の教訓は、現代社会においても意味があり、国際理解や文化交流の重要性を際立たせるものです。明朝の海洋探検から学びつつ、未来の国際関係をより良いものにするための参考とすべきです。