北京語は、中国の首都である北京を中心に話される言語で、標準中国語(普通話)の基礎ともなっています。言語学的に見ると、北京語は北方方言に属しますが、その歴史や文化的背景から多くの興味深い変化を遂げてきました。特に、現代社会の影響を受けて、言語は常に変化し続けています。本記事では、北京語における言語変化と社会的動向について掘り下げ、さまざまな側面を探求していきたいと思います。

1. 北京語の基本概念

1.1 北京語とは

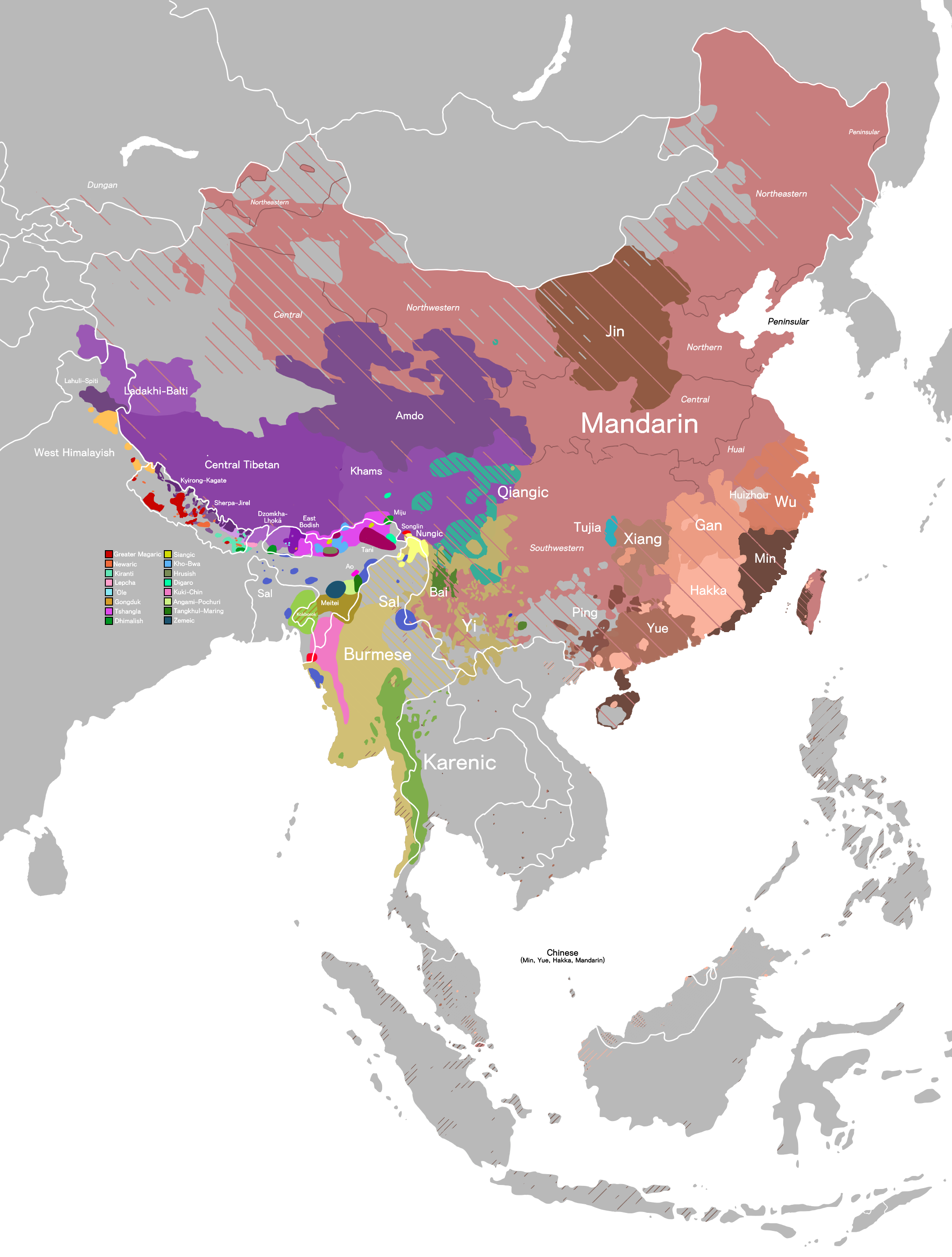

北京語とは、中国の北京市及びその周辺地域で主に話されている方言で、広義には北京方言と呼ばれることもあります。北方方言のひとつであり、国語(普通話)の基盤ともなっています。標準中国語の使われる文脈、音韻、文法は主にこの北京語に根ざしています。たとえば、北京語では単語の音遣いが特徴的で、声調が非常に重要な役割を果たしています。

また、北京語は日常生活の中で非常に豊かな表現を持つ言語でもあります。北京語特有の口語表現や俗語が多く、これらは地域文化や人々の生活様式を反映しています。例えば、北京特有の「吃饭了吗?」(ご飯は食べましたか?)という表現は、単なる挨拶として使われ、相手の安否を気遣う意味合いを持っています。

1.2 北京語の主要な特徴

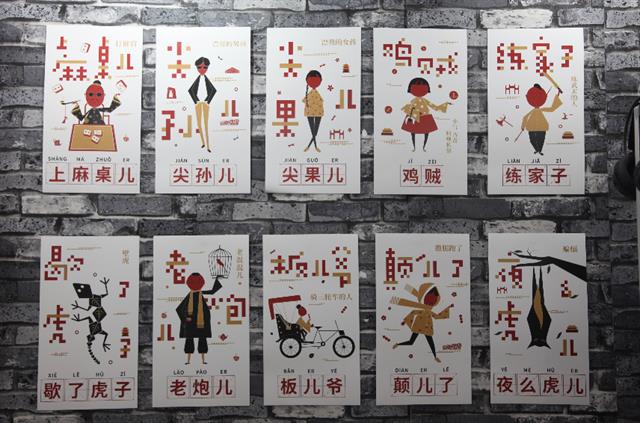

北京語の特徴として、第一に音韻の面での独自性が挙げられます。清音と濁音の区別が明確で、例えば「b」と「p」や「d」と「t」の区別がはっきりしています。この明瞭な音の使い分けは、相手に対する理解を助け、コミュニケーションを円滑にします。また、北京語では母音の変化も多く、特に「儿化」音(-r 音の付加)が一般的です。これにより、例えば「花」(huā)が「花儿」(huār)と発音されるように、言葉に独特のリズムが生まれます。

次に、文法的な特徴として、語順が非常に重要です。北京語では、主語+動詞+目的語(SVO)の基本的な語順が守られますが、意図を強調するためにこの順序を変更することもあります。このような柔軟性は、話し手の感情やニュアンスを伝えるのに非常に役立ちます。たとえば、特定の情報を強調したい場合、予め文の構造を変えることで、聴衆に印象を与えることができます。

最後に、北京語には豊富な成語や俗語が含まれており、文脈や文化的背景を理解するためにはこれらの表現を学ぶことが不可欠です。例えば、「井底之蛙」(井の底のカエル)は、視野が狭い人を指す比喩表現です。このような成語は、文化的な教訓や価値観を含んでいるため、北京語を学ぶ上で非常に重要です。

2. 北京語の歴史的背景

2.1 明清時代の北京語

北京語の発展は、明代と清代において重要な転換期を迎えました。この時期、北京が明の首都となり、政治、経済、文化の中心地としての地位が確立されました。それに伴い、北京に集まった人々や文化も多様化し、言語に変化がもたらされました。特に、当時の文学や学問の中心であった北京では、知識人たちの言語が習慣となり、北京語の発音や語法に影響を与えました。

また、明清時代には商業の発展も見られ、多くの商人や移民が北京に集まりました。これにより、異なる方言や言語が交じり合い、北京語はさらなる変化を遂げました。この時期の言語変化を理解するためには、当時の社会情勢や人々の交流を考慮する必要があります。たとえば、外省出身の商人から取り入れた語彙や、当時流行した歌舞などから影響を受けた表現は、今も北京語の中に見ることができます。

2.2 近代以降の言語変化

20世紀に入ると、中国全体での北京語の使用がさらに広がりました。中華民国の成立に伴い、標準語の普及が進められ、多くの教育機関で北京語が教えられるようになりました。この流れの中で、北京語は「国語」として位置づけられるようになり、他の地域の方言との比較において、より重要な役割を果たすことになりました。

また、文化大革命を経て、北京語は国民のアイデンティティ形成に寄与する重要な要素となりました。政府は「普通話」を推進し、国民の教育やメディアでも北京語が主に利用されるようになりました。このことは、地方の方言に対する影響を及ぼし、特に若い世代には、北京語を話すことが新たな文化的なスタンダードとなってきた側面があります。最近では、インターネットやソーシャルメディアの発展により、北京語の使用に新しいトレンドが生まれています。

近年、若者たちは、北京語の中に新たなスラングや用語を取り入れる傾向があります。これにより、北京語は常に進化し続け、時代の流れに敏感に対応しています。たとえば、「我太难了」(私は本当に難しい)というフレーズは、困難な状況を表現するために広く使われ、特にSNSでの流行語となりました。このような変化は、北京語が柔軟であり、時代のニーズに応える能力があることを示しています。

3. 社会的要因と北京語の変化

3.1 都市化と移民の影響

現代の中国は急速な都市化の時代を迎えており、北京も例外ではありません。この都市化は、多くの地方からの移民を引き寄せ、その結果、北京語の変化に大きな影響を及ぼしています。地方から上京する人々は、自身の方言から北京語への適応を余儀なくされますが、逆に地域の方言を北京語の中に取り入れることが多く見られます。この相互作用は、北京語が一様ではなく、多様性を持つ言語であることを示しています。

さらに、都市化の影響で、北京語には新しいトレンドや用語が生まれやすくなっています。たとえば、急速に発展したIT企業やスタートアップの影響を受け、業界特有の用語が北京語に組み込まれています。このように、言語は常に変化しながら、その時代や社会の状況を反映しているのです。都市での生活環境やコミュニケーションスタイルの変化は、言語の変遷に直結しています。

3.2 メディアと教育の役割

メディアと教育は、北京語の変化を促進する重要な要因です。例えば、テレビやラジオの普及により、標準中国語(普通話)が全国的に広まり、これに合わせて北京語も影響を受けています。特に若い世代は、メディアを通じて新しい語彙や表現を容易に学ぶことができ、生活の中で自然に取り入れるようになります。

また、教育機関の役割も大きいです。学校教育において、音声、文法、語彙の正確な指導がなされ、その結果、北京語の使用が促進されています。最近では、オンライン教育や言語アプリが普及しており、特に海外に住む中国人学生が北京語を学ぶ機会が増えました。これにより、北京語の使用範囲は国際的にも広がっており、さまざまな場面での活用が期待されています。

加えて、SNSやYouTubeなどの新しいメディアによって、若者たちが自分たちの言語スタイルを創造的に表現する機会も増えています。これにより、北京語の語彙や表現の多様化が進んでいます。「直播」(ライブ配信)や「短视频」(ショートビデオ)といった新しい文化や現象が言語に影響を与え、新たなトレンドとして定着しています。

4. 北京語の方言と地域文化

4.1 北京の方言の多様性

北京語は、その地域内でも多くの方言的表現を持ち、多様性に富んでいます。北京特有の言葉や表現に加えて、外来の要素も取り入れられ、地域の色が出ています。市内の異なる地区では、発音や使われる語彙が微妙に異なることがあります。たとえば、「東城」と「西城」とでは、同じ北京語でもイントネーションや表現方法に違いがあります。

また、北京の庶民文化と密接に結びついている方言や名言、地元特有のスラングが存在しています。地域に根ざした文化や歴史を反映しており、その土地ならではの生活や価値観を表現する手段でもあります。例えば、「二锅头」をはじめとする地元の飲食文化に関連した会話や言葉は、居酒屋やバーなどの社交の場でよく耳にします。

4.2 地域文化と北京語の関係

地域文化と北京語の関係は非常に深いものです。北京の伝統的な習慣や行事は、北京語に豊かな語彙を与えています。例えば、春節や中秋節などの伝統的な祭りにまつわる言葉は、言語の中に色濃く残っています。これらの行事を通じて、特定の言語表現や成語が生まれ、今も家庭やコミュニティで受け継がれています。

特に、北京の伝統的な文学や芸能と深い関係を持つ言葉も多いです。京劇や民謡の中に出てくる表現は、北京語において特有のリズムや感情を与えています。たとえば、京劇のセリフには特有の音韻があり、これが北京語の中で特に強調されることがあります。これにより、聴衆に対するインパクトが増し、文化的な価値が高まります。

このように、北京語は地域の文化や歴史を反映でもあり、同時に地域文化を伝える役割も果たしています。特に、地元の人々のアイデンティティや誇りを表現する言語としての側面が強調されます。言語の変化は、北京の文化的背景を理解するうえで欠かせない要素なのです。

5. 北京語の未来展望

5.1 新しいトレンドと変化

北京語の未来には、新しいトレンドが数多く存在しています。デジタルメディアやソーシャルネットワークとともに、言語は常に変化し続け、特に若者たちが発信する独自のスタイルが注目を集めています。例えば、新しい表現や省略語が急速に浸透し、気軽に使われることが一般的になっています。「666」という表現(素晴らしい、すごい)や、「我太难了」(私は本当に難しい)などが例として挙げられます。

また、国際的な文脈においても、北京市内に住む外国人や、多くの観光客が北京語に興味を示しています。観光業やビジネスの場面において、北京語の需要が高まっているため、将来的にはさらに多様性が増すことが期待されます。北京語は、もはや北京の人々だけの言語に限らず、国際的なコミュニケーションの手段としても重要な位置を占めています。

さらに、人工知能や音声認識技術の発展に伴って、北京語の方言・地域語彙を学習し、生成するテクノロジーも進化しています。これにより、異なる方言同士の交流が促進され、北京語が持つ独自性がより広く理解されるようになるでしょう。

5.2 北京語の国際的な位置づけ

北京語は、その国際的な地位を確立しつつあります。グローバル化が進む中、中国の影響力が増すにつれ、北京語の重要性も高まっています。国内のみならず、国際的な場での使用が増え、ビジネス、文化、教育の様々な場面で北京語がコミュニケーションの中心となりつつあります。

言語学習の観点からも、北京語を学ぶ外国人が増加しており、語学学校やオンラインプログラムにおいて多くの人が学んでいます。また、北京語を母語とする人々も他言語を学ぶ際に、教育機関の支援やリソースが増えてきており、国際的な舞台でも通用するスキルが求められています。

このように、北京語は単なる地域的な言語ではなく、世界に向けてその存在感を示す重要な要素となっています。将来的には、インターネットや国際交流がさらに進展することで、新たな方言や表現が生まれ、北京語のさらなる多様化が期待されます。国際コミュニケーションにおいても、その位置づけは重要なものとなるでしょう。

6. 結論

6.1 重要な発見

北京語の言語変化と社会的動向について考察してきましたが、言語は単なるコミュニケーションの手段ではないことが分かります。言語は文化、歴史、社会の反映であり、時代と共に変化し続けるものであるということが、これらの分析を通じて明らかです。また、北京語は多文化共生の象徴でもあり、様々な地域の言語や文化的要素が融合し、豊かな表現を生み出しています。

特に都市化や移民現象、メディアの発展が言語に与える影響は非常に大きく、今後も変化し続けるでしょう。新しいトレンドや言語スタイルが生まれ続ける中で、北京語が持つ独自性や魅力はますます高まっていくことが期待されます。

6.2 今後の研究の方向性

今後の研究においては、北京語が国際化する過程や、他文化との相互作用に関する視点を深める必要があります。また、デジタルメディアの発展によって変化する言語の本質や、社会的要因によって生み出される新しい言語的表現の持つ意味を探ることも重要です。地域文化との相互作用を通じて、北京語がどのように進化していくのか、その動向を注視することが求められます。

このように、北京語はただの言葉以上のものであり、その背後には深い文化や歴史が息づいています。今後もその変遷を追い続けることが、人々の理解を深め、より良い交流を生むための鍵となるでしょう。