中国の陶器と磁器は、長い歴史と豊かな文化的背景を持っています。その中でも、磁器は特に重要な位置を占めており、美術や日常生活の中で広く用いられてきました。近年、磁器アートは現代アートの一部としても注目され、多くの作家がその魅力を引き出しています。しかし、同時に消費文化の中でどのようにその価値が変わってきたのか、また蚕食という概念がどのように影響を与えているのか、私たちは考える必要があります。本稿では、磁器アートの蚕食と消費文化について深く掘り下げていきます。

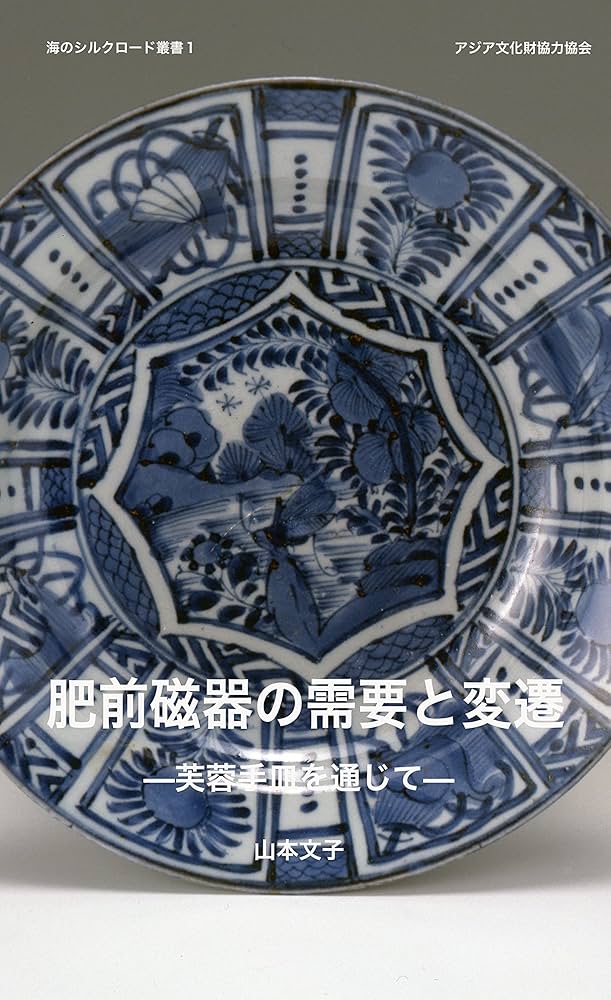

磁器の歴史と文化的背景

中国の陶器と磁器の起源

中国の陶器と磁器は、紀元前の新石器時代から始まったとされています。当初、陶器は主に日常生活の道具として使用されていましたが、技術の進歩により、徐々に装飾的な要素が加わり、特に磁器が誕生しました。磁器の発展は、華北地域での高温焼成技術に起因しており、例えば「青磁」や「白磁」といった種類が生まれました。

磁器はその美しさだけでなく、軽さや耐久性にも優れているため、中国では皇帝や貴族のみならず、一般市民にも広く愛されてきました。特に明朝や清朝の時代には、磁器の製造技術が大いに発展し、各地で特産品が作られるようになりました。たとえば、景徳鎮の磁器はその品質の高さから「磁器の都」と呼ばれ、世界に輸出されるようになります。

磁器の進化と時代背景

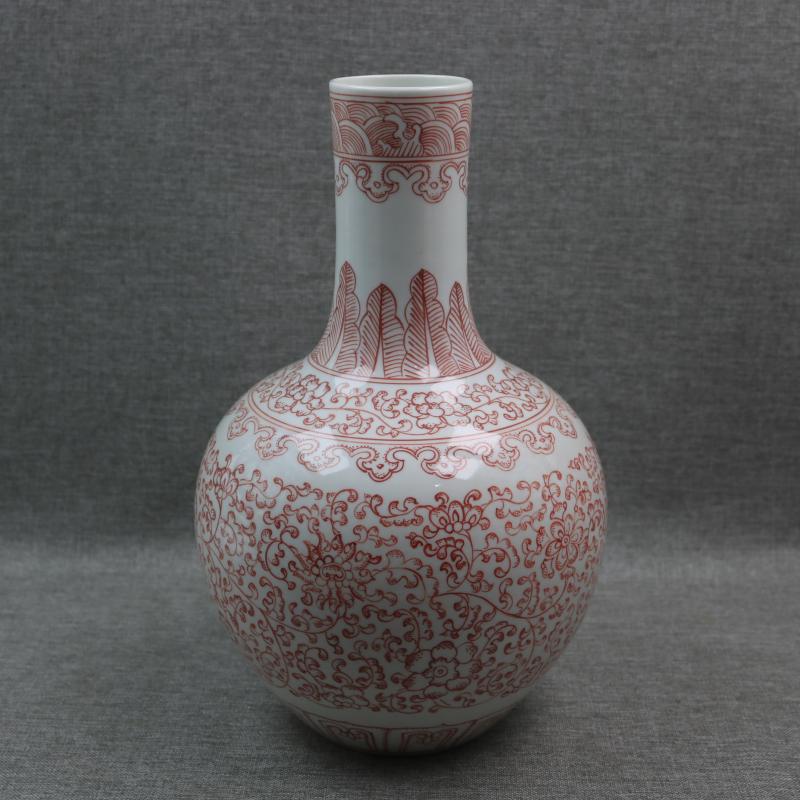

磁器は時代によってそのデザインや技術が変化してきました。宋代には、シンプルで繊細な青磁が人気でしたが、明代になるとより華やかな色彩や模様が重視されるようになりました。特に、「紅白の磁器」はこの時期の代表的なスタイルで、絵付けの技術が飛躍的に向上したことが後押しとなりました。

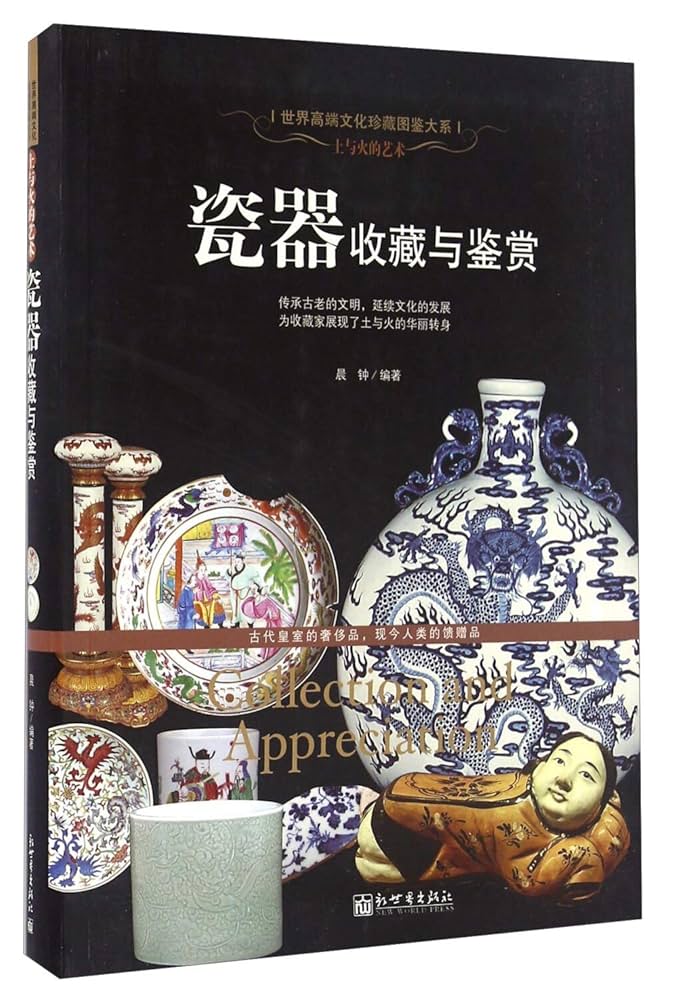

一方、清代には、さらに大胆で多様なデザインが生まれ、例えば「五彩磁器」と呼ばれる多色使いの作品が多く作られました。これにより、磁器は単なる生活用品ではなく、芸術作品としても評価されるようになります。このような時代背景の中で、磁器は中国文化の象徴としての地位を確立していきました。

磁器文化の重要性

磁器は中国の文化において非常に重要な位置を占めています。日常生活の中での利用だけでなく、贈答品や財産の象徴、さらには宗教的な儀式でも用いられてきました。特に、磁器はその美しさから、友好の証や贈り物として用いられることが多く、国際交流における重要な役割を果たしてきました。

また、磁器は国際的な貿易品でもあり、特に「シルクロード」を通じて多くの国に広まりました。この影響により、中国の磁器は世界中で人気を博し、様々な国で独自の陶器文化が発展するきっかけとなったのです。現在でも、磁器は中国の伝統文化を象徴するものとして、多くのイベントや祭りで取り上げられています。

磁器アートの現代における役割

現代アートにおける磁器の位置づけ

現代アートの分野では、磁器はその独自の素材特性を活かした作品が数多く作られています。陶器アートとは異なり、磁器は透明感や光沢感があり、非常に美しい仕上がりとなることが特徴です。そのため、多くのアーティストが磁器を用いて新しい表現方法を模索しています。

たとえば、アーティストの中には、伝統的な技法を守りながら現代的な要素を取り入れた作品を作る者もいます。これにより、伝統と現代が融合したユニークな作品が誕生します。さらに、国際的なアートフェアでは、磁器を使用した作品が非常に高い評価を受けることも多く、その存在感は増すばかりです。

磁器アートの作家と作品

いま注目されている磁器アートの作家たちには、独自の視点と技術を持つアーティストが多くいます。例えば、イギリスのアーティスト、アイリーン・シルバーは、磁器を用いた大型のインスタレーション作品を制作しており、その作品は風景や自然にインスパイアされています。また、中国のアーティスト、リュウ・キンユは、伝統的な技法を現代的なテーマに適応し、社会的メッセージを込めた作品を創り出しています。

これらの作家たちは、磁器を単なる素材として使うだけでなく、文化や社会への批評を含んだストーリーを語ることを目指しています。その結果、彼らの作品は観客に深い感動を与え、磁器アートの新しい可能性を示しています。

磁器アートの展覧会と評価

現代の磁器アートは、国際的な展覧会やアートフェアで頻繁に紹介されており、その評価も高まっています。たとえば、香港で開催されるアートフェアでは、現代の磁器アーティストの作品が毎年注目を集め、多くのコレクターや美術館の関心を引いています。このようなイベントは、アーティストたちにとって新たな挑戦の場でもあり、作品を発表する大きなチャンスとなります。

また、美術館やギャラリーも現代の磁器アートに注目し、定期的に関連した展示が行われています。これにより、一般の人々も磁器アートに触れる機会が増え、理解を深めるだけでなく、アートの楽しさを実感できる場となっています。こうした展覧会は、作品の価値やアーティストの活動を広く知らしめる重要な場でもあり、現代文化における磁器の位置づけを一層強固なものにしています。

磁器アートの蚕食

蚕食の概念とその意味

「蚕食」という言葉は、ある文化や分野が他の文化や分野に侵食されていくという現象を指します。現在の磁器アートの世界においても、従来の伝統的な価値観が現代の消費文化やライフスタイルに影響を受けていることが多く、これを「磁器アートの蚕食」と表現できます。

たとえば、伝統的な磁器作品は、その多くが工芸品としての価値を持っていましたが、現代アートの流行や商業化の影響により、単なる消費物として扱われることが増えてきています。これにより、アートの本来の意味が薄れるのではないかという懸念が生じています。

磁器アートが直面する課題

磁器アートは、現代社会において多くの課題に直面しています。特に、商業化が進む中で、品質や技法が重要視される一方で、量産品が溢れる市場では本物の価値が埋もれてしまうことがあります。このような状況は、アーティストにとって大きな挑戦であり、真の芸術を追求するためには新たなアプローチが必要です。

また、作品の価格や価値が市場の需給によって大きく変動するため、アーティストが安定した創作活動を行うことが難しくなっています。さらに、アートを楽しむ人々が求めるものが多様化する中で、アーティスト自身がどのように自己表現をし続けるかが問われています。

鑑賞者と作り手の関係性

現代の磁器アートにおいて、鑑賞者と作り手の関係性は以前にも増して重要になっています。アートは一方通行ではなく、観客との対話が求められる時代です。新しい世代のアーティストたちは、鑑賞者が作品にどのように反応するかを重視し、参加型のアートを目指す動きも見られます。

このようなアプローチにより、鑑賞者は作品と直接関わりを持ち、自身の意見や感じたことを表現することができます。これにより、磁器アートはただの観賞物ではなく、コミュニケーションの場としての役割も果たすようになっています。

磁器と消費文化

消費社会における磁器の役割

現代の消費社会において、磁器は重要な役割を果たしています。特に、娯楽や贈答品としての需要が高まる中で、磁器は生活に彩りを添えるアイテムとして重宝されています。たとえば、高級レストランやカフェでは、特注の磁器を使用した器が提供され、その美しさが料理と相まって楽しみを倍増させています。

また、陶器や磁器の制作過程がメディアやSNSで紹介されることで、消費者はその背景やストーリーに共感し、買いたいと思うようになります。これにより、磁器は単なる商品ではなく、文化やアートとしての価値を持つものとなります。

日本と中国の消費文化の比較

日本と中国の消費文化には、いくつかの明確な違いがあります。日本では、伝統的な陶器や磁器は、その「和」の美意識や、季節に応じたスタイルを尊重する傾向があります。特に、茶道や和食文化に根ざした器の選択は非常に重要視されています。そのため、日本の磁器は形式やデザインが厳密に定義され、多様性が少ないとされることがあります。

一方、中国では、磁器に対するアプローチはより自由であり、個々のアーティストの表現が強調される傾向があります。商業的な側面も含めて、消費者は新しいトレンドやデザインに敏感であり、特に若い世代はオンラインでの購入や情報収集を通じて新しい磁器アートにアクセスしています。

磁器アートの商業化とその影響

磁器アートが商業化されることで、多くのアーティストたちが作品を販売するチャンスを得る一方で、その影響は複雑であると言えます。商業化が進む中で、アーティストは市場の需要に応じた作品を制作せざるを得なくなり、創作スタイルやテーマが制約されることがあります。

このような商業化の影響は、アートの本質や価値を問い直すきっかけにもなります。アーティストは、商業的な成功とクリエイティビティのバランスをどのように保つかを考えなければならないのです。また、消費者もまた、価格だけでなく、作品の背景やアーティストの意図にも目を向ける必要があります。そうすることで、より深い理解と興味を持った消費が生まれ、磁器アートの本来の価値を再認識することにつながるでしょう。

磁器アートの未来

磁器アートの新たな可能性

磁器アートの未来において、新たな可能性は無限大です。テクノロジーの進歩や新しい材料の登場によって、従来の磁器制作に革新がもたらされ、新しい表現方法が見出されつつあります。例えば、3Dプリンティング技術を用いることで、従来では考えられなかったような形状の作品を生み出すことが可能となっています。

また、ビジュアルアートだけでなく、インスタレーションアートやパフォーマンスアートとの融合も進んでいます。これにより、観客はよりインタラクティブに作品を体験でき、磁器アートは新たな舞台を拓いていくことでしょう。

持続可能なアートと磁器

持続可能性が世界的なテーマとなる中で、磁器アートもこの流れに反応しています。環境に配慮した技法や材料の使用が求められ、多くのアーティストがエコロジカルな視点から作品を創作しています。たとえば、リサイクル素材を使用した磁器アートや、環境に優しい釉薬を使った実験的な作品が増えています。

このようなアプローチは、アートの価値を再考させるだけでなく、環境問題に対する意識を高める役割も果たします。持続可能なアートは、高い美術的価値を持ちながらも、観客に対して社会的なメッセージを伝える重要な手段となっているのです。

次世代アーティストの登場

次世代のアーティストたちが新しい風を吹き込んでいます。彼らは自身のバックグラウンドや文化的な背景を反映させた作品を通じて、独自の視点を提供しています。その中には、国際的な影響を受けた作品や、自身の文化に根ざしたアプローチによるものも多く、より多様な表現が見られます。

また、次世代アーティストたちは、SNSやデジタルプラットフォームを活用して作品を発表し、幅広い観客にリーチできる環境を手に入れています。これにより、従来のアートの枠組みにとらわれず、自由な発想が可能になり、磁器アートの新たな可能性が広がっています。今後ますます多様化するアートシーンにおいて、彼らの存在感はますます重要なものとなるのでしょう。

結論

磁器アートと文化の交差点

磁器アートは、中国文化の一部として長い歴史を持ちながらも、現代アートの中で新しい価値を見出しつつあります。伝統と現代の融合が進む中で、磁器はただの器としての役割を超え、アートとしての重要性を持つようになっています。そのため、磁器アートは文化の交差点としての役割を果たし、多くの人々にインスピレーションを与え続けています。

今後の展望と期待

今後、磁器アートはますます多様化し、さまざまな表現方法や技術が展開されることが期待されます。アーティストは、従来の技法を守りつつ、新しいアイデアや概念を取り入れることで、独自のスタイルを確立していくことでしょう。また、観客もまた、アートに対する理解を深め、作品との関係を新たに築いていくことで、磁器アートの未来を共に作り上げていくことが求められます。

磁器アートの価値再考

最後に、磁器アートの価値を再考することが重要です。商業化や消費文化の中で、このアートが持つ本来の意味や価値が見失われることなく、しっかりとした評価を受けることが望まれます。社会や文化の変化の中で、磁器アートがどのように進化していくのか、私たち一人ひとりの関心がその未来を形作る助けとなるでしょう。バランスを取りながら、アートとしての真の価値を肯定し続けることが、私たちの未来における希望となるのです。