クロッカスは、日本の春を彩る美しい花の一つです。その鮮やかな色合いと、冬の寒さが去った後に最初に顔を出す花として、多くの人にとって特別な存在です。たった数センチの小さな花ですが、その存在は自然と文化、生命と希望を象徴するものとして深く根付いています。本記事では、日本におけるクロッカスの栽培方法や文化的な意義について詳しく見ていきます。

1. クロッカスの基本情報

1.1 クロッカスの種類と特性

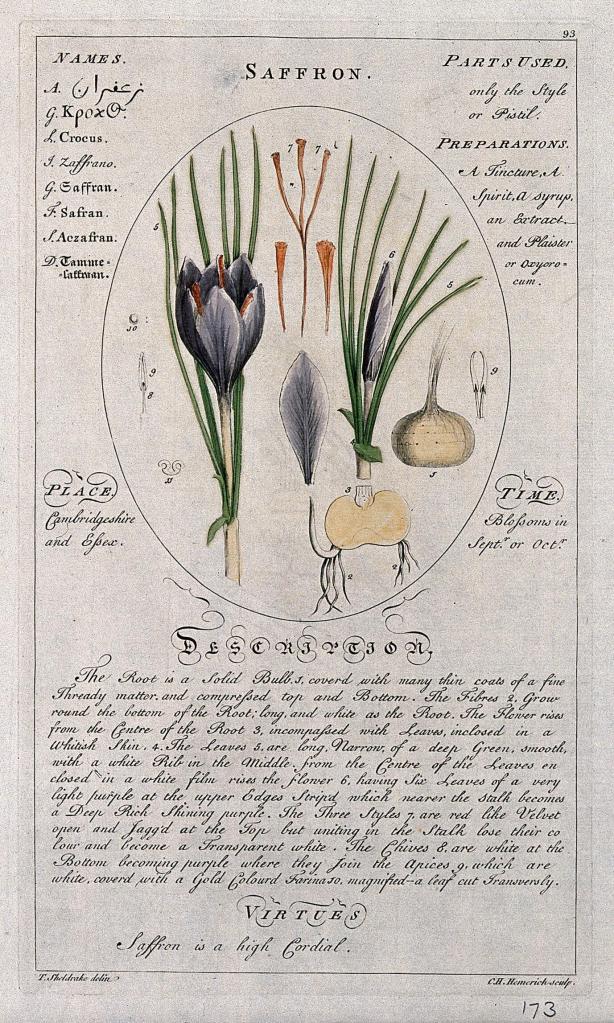

クロッカスは、イリス科の植物で、さまざまな色や形の品種が存在します。日本でよく見られるのは、紫や黄、白などの色合いを持つ品種です。これらの花は、開花時期が早く、通常は2月から4月にかけて咲き、特に春の訪れを感じさせる重要な役割を果たします。花の形は杯型で、昼間に開き夜には閉じる特性があり、まるで太陽の動きに合わせているかのようです。

また、クロッカスには球根があり、栽培が比較的簡単で、多くの家庭でも育てやすい植物です。球根は冬の間に地面の中で休眠し、暖かくなると新たな芽を出します。この特性は、クロッカスが新しい生命の象徴であることを一層際立たせています。

1.2 日本における分布と生育環境

日本全国に広がるクロッカスですが、特に高山地域や草原に多く自生しています。これらの地域は、日照時間が長く、排水の良い土壌がクロッカスの生育に適しています。例えば、長野県や山梨県では、特に多く見られる場所として知られています。また、気候的にも温暖な地域が多く、春先の寒暖差がクロッカスの成長を促します。

人工的に栽培する場合も、比較的広い環境適応性を持つため、多様な条件下で育てることができます。しかし、湿気が多い土地では根腐れを起こしやすいため、選定が必要です。このように、クロッカスは日本各地で親しまれ、多様な自然環境に適応してきた植物と言えます。

2. クロッカスの栽培方法

2.1 土壌と気候条件

クロッカスの栽培には、良好な土壌条件が重要です。特に、腐植質の豊富な土壌が理想で、排水性も考慮する必要があります。石や砂混じりの土壌でも育つため、特に高山地帯では適応力が高いとされています。また、日照が十分に得られる場所に植えることで、クロッカスの成長を促進させることができます。

日本の各地では、春が訪れると同時にクロッカスを植えることが一般的です。特に厳冬の寒さが過ぎる2月頃から植え付けを開始し、4月には満開を迎えます。気温が安定する初春は、クロッカスにとって非常に良い時期です。

2.2 播種と育苗のプロセス

クロッカスの播種は簡単で、球根を地面に埋めるだけです。適切な深さは球根の大きさに応じて、約5〜10センチメートル程度が理想とされています。事前に土壌を十分に耕し、肥料を混ぜておくと、成長が促進されます。球根を植えた後は、土を軽く押さえて水を与え、日当たりの良い場所で育てることが重要です。

育苗の段階では、まず芽が出るのを待ちます。その後、小さな葉っぱが出始めたら、適度な水やりと肥料を与えます。この時期には、不要な雑草が生えやすいので、定期的な手入れが必要です。特に、成長初期は根がまだしっかりしていないため、害虫にも注意を払う必要があります。

2.3 メンテナンスと害虫管理

クロッカスを育てる際には、定期的なメンテナンスが求められます。特に、水やりは土壌の状態に応じて調整が必要です。湿り気を保ちながらも、過湿にならないよう注意が必要です。春先は成長が著しいため、栄養素を与えることも肝心です。

また、クロッカスはさまざまな害虫の影響を受けやすいです。特にアブラムシやコガネムシなどが寄生することがあるため、見つけた際には早めに対策を講じることが大切です。また、病害についても注意が必要で、特に球根が腐る原因となる病気に対しては、適切な防除対策を行う必要があります。このように、細やかな配慮がクロッカスの健全な成長を促すカギとなります。

3. 日本文化におけるクロッカスの象徴

3.1 花言葉とその解釈

クロッカスの花言葉は「新たな出発」や「喜び」とされ、春の訪れを象徴するものとして広く知られています。この花言葉は、人々にとって新しいスタートや希望の象徴として受け入れられています。特に卒業式や新年度の始まりの時期に贈り物として選ばれることが多く、人生の転機に寄り添う花となっています。

また、クロッカスの咲く光景は多くの人々に感動を与え、写真や絵画などの題材にもなっています。特に、山々を背景にしたクロッカス畑の風景は、多くのアーティストにインスピレーションを与え、地域の文化としても根付いています。このように、花言葉は単なる言葉にとどまらず、文化的な意味をも担っています。

3.2 伝統行事におけるクロッカスの役割

日本の伝統行事において、クロッカスが果たす役割は非常に興味深いです。特に春の祭りや花見の際に、クロッカスはその色とりどりの姿で参加します。祭りでは、子供たちがクロッカスを手に持ちながら踊る姿が見られ、これが地域文化の象徴として根付いています。

また、各地の寺院や神社では、春の訪れを祝う祭りの際にクロッカスの花を飾ることが一般的となっています。このように、クロッカスは地域の伝統行事においても重要な役割を果たしています。特に神聖な儀式に使われることが多く、生命の再生や新たな出発を祝う意味を込めて使用されるのです。

4. クロッカスの文化的意義

4.1 新たな出発と再生の象徴

クロッカスは、その早春に咲く姿によって、冬の終わりと春の始まりを告げる花として、多くの人に親しまれています。特に「新たな出発」という花言葉は、人生の転機において多くの人々に勇気を与えています。就職や卒業、結婚など、人生の節目にクロッカスが贈られることが多いのは、その象徴的な意味合いが大きいといえるでしょう。

また、クロッカスの咲く季節は、自然の中での再生のサイクルをも表しています。冬を越え新しい生命が息吹く様子は、希望や活力を与える存在です。多くの文化や信仰において、春は再生の時期とされ、クロッカスはその代表的な花であるため、非常に重要な意味を持っています。

4.2 季節の移り変わりを感じさせる存在

クロッカスは、春の最初に開花する花として、季節の移り変わりを感じさせる大切な存在です。冬の寒さの中で待ちこがれた春の訪れを告げる花でもあるため、人々はこの花を見ることで自然のサイクルを再確認します。また、クロッカスが咲くことで、周囲の景色にも彩りが加わり、多くの人々の心を明るくする役割を果たしています。

さらに、クロッカスは身近な場所で見ることができるため、自然への感謝や生命の大切さについて考えるきっかけも与えてくれます。このような感覚は、特に都市に住む人々にとって貴重なものであり、自然と触れ合うことの大切さを再認識させてくれます。

4.3 現代におけるクロッカスの意義

現代においても、クロッカスはその存在感を失うことなく、人々に愛されています。都市部では、庭や公園などで色とりどりのクロッカスが育てられ、多くの人々の目を楽しませています。また、春の訪れと共に行われるイベントやマーケットでは、クロッカスをテーマにした商品が並び、地域活性化にも寄与しています。

さらに、近年では環境保護の観点からも、クロッカスの栽培が推奨されています。地域ごとの生態系を維持するために、クロッカスを取り入れることで、季節感を楽しむとともに生物多様性の確保にも貢献しています。

5. クロッカスと地域の連携

5.1 地域のイベントとクロッカスの関係

日本各地では、クロッカスをテーマにした地域イベントが数多く開催されています。たとえば、特定の地域では「クロッカス祭り」が開催され、観光客を呼び込む重要なイベントとなっています。この祭りでは、クロッカスにちなんだ料理やアート作品が展示され、地域の特産品も一緒に楽しむことができます。

また、地域の学校や団体が協力してクロッカスを栽培するプロジェクトも行われており、地域住民が共同で楽しむ機会となっています。このような活動は、地域の団結を促進し、地元文化の振興にも寄与しています。

5.2 地域振興と観光資源としてのクロッカス

クロッカスは、その美しい花が観光資源としても大変効果的です。季節ごとに訪れる観光客にとって、クロッカスの咲く景色は非常に魅力的であり、写真スポットとしても人気があります。そのため、地域振興においても重要な役割を果たしています。

特に春のシーズンに合わせた観光パッケージやツアーが組まれることが多く、地域を訪れる人々にとっての楽しみとなっています。さらに、クロッカスを使ったクラフトや工芸品が販売されるなど、地元の経済にもプラスの影響を与えています。

6. まとめ

6.1 クロッカスの未来と展望

クロッカスの存在は、今後も日本の文化や自然の中で重要であり続けるでしょう。地域ごとに異なる栽培方法や利用方法があり、多様な形で愛される植物です。また、気候変動が進む中で、クロッカスの栽培環境や生態系の変化に対する対応も重要な課題となっています。このため、地域の農家や研究者たちが協力し、持続可能な形で育てる方法を模索する動きが広がっています。

6.2 クロッカスを通じた日本文化の再認識

クロッカスは、単なる花以上の意味を持つ存在であり、日本文化の中で様々な形で表現されています。その美しさと象徴的な意味を通して、私たちは自然とのつながりや希望の重要性を再認識することができます。これからの時代において、クロッカスが一層多くの人に愛され、文化的な価値がさらに高まっていくことを期待しています。

最後に、クロッカスを育てることはただの趣味ではなく、未来を見据えた文化的な活動でもあります。日本の春を彩るこの小さな花が、今後も多くの人々に喜びと希望をもたらしてくれることでしょう。