中国におけるオンライン教育と宗教的内容の融合は、現代の教育体系における新たなインパクトをもたらしています。特に、伝統的な文化や信仰が教育内容にどのように織り交ぜられ、受講者にどのような影響を及ぼすのか、非常に興味深いテーマです。本記事では、中国の民間信仰から教育と宗教の役割、そしてオンライン教育の進展を考察し、宗教教育がどのようにデジタルプラットフォームに組み込まれているのかを探ります。また、日本の例も通じて、中国と日本のアプローチの違いや共通点を分析した後、未来の展望についても触れます。

1. 中国の民間信仰と宗教の概要

1.1 民間信仰の定義

中国の民間信仰は、歴史的な背景に基づく多様な信仰体系を含み、地域や民族によって異なる習慣や儀式が存在します。民間信仰は、神話や伝説、祖先崇拝などを通じて共同体の価値観や道徳を形成し、生活全般において重要な役割を果たします。この信仰は、特に地方において根強く、農作物の豊作を願う祭りや、祖先を敬う行事などが日常の一部として行われています。

1.2 中国の主要な宗教の種類

中国には、道教、仏教、儒教などの主要な宗教が存在し、それぞれが特有の教義や実践を持っています。道教は、自然との調和を重視し、長寿や不老不死を追求する教えが特徴です。仏教は、苦しみの原因を理解し、解脱を目指す宗教であり、多くの寺院や僧侶が存在します。また、儒教は社会の秩序や倫理、教育の重要性を強調する教えとして広く受け入れられています。

1.3 民間信仰の文化的背景

民間信仰は、地域に根ざした文化や生活習慣と深く結びついています。例えば、四川省の珠江デルタ地域では、地元の神々を祭る祭りが盛大に行われ、地域の住民が共同で参加します。このような民間信仰は、地域社会の結束を強め、文化遺産として次世代に引き継がれています。そのため、中国の文化を理解する上で、民間信仰は欠かせない要素となっています。

2. 教育における宗教の役割

2.1 宗教教育の歴史

中国における宗教教育の歴史は非常に長いものであり、古くは儒教の教育が中心でした。儒教の教えは、古代の官吏や士族たちに重視され、道徳や倫理に基づく教育が行われました。その後、仏教や道教も教育の体系に取り入れられ、宗教的な知識が青年教育の一環として受容されるようになりました。このような歴史的背景は、現代の教育にも大きな影響を及ぼしています。

2.2 宗教が教育に与える影響

宗教は教育体系においても重要な影響を与えています。例えば、近年、学校教育において道徳教育を重視する動きがあり、これには宗教的な価値観が大きく貢献しています。また、宗教的な教えが個人の人格形成や社会性に影響を及ぼし、子供たちに道徳的な基盤を提供する役割を担っています。宗教は、学びの場においても人々の価値観を深める重要な要素となっています。

2.3 宗教的価値観と教育内容の関連

教育内容において宗教的な価値観が反映されることは少なくありません。例えば、道徳教育の一環として、信仰に基づいた倫理観や社会的責任が強調されることがあります。また、伝統的な物語や歴史的なエピソードがカリキュラムに組み込まれることで、学生たちは文化的な背景を学びつつ、宗教に関連する知識を身につけることができます。このように、宗教的価値観は教育の重要な一部となっているのです。

3. オンライン教育の発展

3.1 オンライン教育の概念と仕組み

オンライン教育とは、インターネットを利用した教育形態を指し、学習者は時間や場所にとらわれずに教育を受けることが可能です。これにより、多様な学習スタイルに対応できる柔軟な環境が提供され、特に忙しい現代人には大変便利な選択肢となっています。オンライン教育の仕組みは、テキストや動画、クイズ、フォーラムなど多様な学習材料を組み合わせることで、より効果的な学びを実現しています。

3.2 中国におけるオンライン教育の現状

中国では、オンライン教育が急速に発展しており、特にCOVID-19の影響を受けて多くの学校がオンライン授業に切り替えました。現在、中国には多くのオンライン教育プラットフォームが存在し、例えば「慕课网(MOOC)」や「腾讯课堂」などが有名です。これにより、学生は自宅にいながらにして質の高い教育を受けることができるようになりました。オンライン教育は、教育の普及と平等化に寄与していると言えるでしょう。

3.3 オンライン教育の利点と課題

オンライン教育には多くの利点がありますが、それと同時に課題も存在します。利点としては、学習の自由度が高まり、アクセスしやすい点が挙げられます。一方で、オンライン授業では対面でのコミュニケーションが少なくなるため、学習者のモチベーションが低下することがあります。また、インターネット環境に依存するため、地方の学生がアクセスできにくいという問題もあります。このような課題を克服しながら、オンライン教育は進化を続けています。

4. 宗教的内容のオンライン教育への統合

4.1 宗教教育のオンライン化

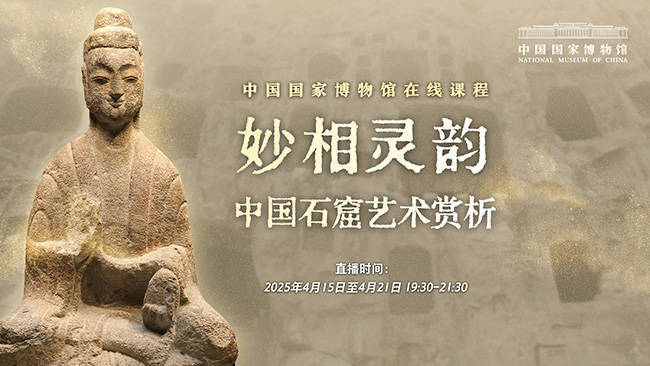

近年、宗教教育もオンライン化が進んでいます。例えば、道教や仏教の教えを学ぶためのオンラインコースが開設され、受講者は自宅で宗教的な知識を学ぶことができるようになっています。これにより、ようやく地理的な制約から解放され、興味がある人々がより多くの情報にアクセスできるようになりました。このようなオンラインプラットフォームは、僧侶や教職者たちが講義を行う場として広がっています。

4.2 宗教的内容の設計と実施

宗教教育のオンライン化には、その内容の設計が重要です。学習者の理解を深めるためには、動画やインタラクティブな教材が効果的です。また、受講生が実践的な学びを得られるよう、オンライン授業においてもワークショップやディスカッションが取り入れられています。特に、宗教的な儀式や祭りの実践を学ぶことで、より深い理解が得られます。このような取り組みは、オンライン教育における宗教的内容の価値を高めています。

4.3 宗教教育とデジタルプラットフォームの相互作用

宗教教育とデジタルプラットフォームの相互作用は、学びをさらに豊かにしています。例えば、ソーシャルメディアを利用したコミュニティ形成が進み、参加者同士で情報を共有したり、意見を交換したりする場が増えています。これは、学習環境を活性化し、受講者により多くの気づきをもたらします。不安や疑問をリアルタイムで解消し、バックグラウンドにある宗教的な話題について深く探求できるのは、このデジタル時代ならではの利点です。

5. 日本における参考事例と考察

5.1 日本の宗教教育の現状

日本においても、宗教教育は存在していますが、中国とは異なる様相を呈しています。日本の教育現場では、宗教教育は必修科目とはなっていないため、学校での実施が限られています。しかし、地域の神社や寺院での行事や、特別授業を通じて、伝統的な宗教や文化を学ぶ機会が提供されています。たとえば、小学校では正月に神社へ参拝する際に、その意味や重要性を教える取り組みがなされており、宗教的な価値観の形成に寄与しています。

5.2 オンライン教育における宗教的要素の取り入れ

最近では、日本でもオンライン教育が盛んになり、宗教的な要素も徐々に取り入れられています。例えば、オンラインでの仏教講座や神道に関するクラスが開かれ、学ぶ機会が増加しています。これにより、都市部に住む人々や地方の住民が、より手軽に宗教や文化について学ぶことができるようになっています。また、オンラインの座談会やフォーラムを通じて、自身の信仰について共有するプラットフォームも存在しています。

5.3 日本と中国のアプローチの比較

日本と中国の宗教教育におけるアプローチは似ている部分もあれば異なる部分もあります。中国は伝統的な宗教教育がより体系化され、学校教育においても一部組み込まれていますが、日本では宗教教育が必修とはされていないため、あくまで地域や個々の興味に依存しています。また、オンライン教育の普及に伴い、中国ではより多様な宗教教育が提供されている一方、日本にはまだその余地があると感じられます。今後、日本でもオンライン教育を通じて宗教的な価値観をさらに普及させる必要があるでしょう。

6. 未来の展望

6.1 技術革新が宗教教育に与える影響

技術の進化は宗教教育にも大きな影響を与えます。特に、AIやVR技術の活用が期待されており、ロールプレイやエクスペリエンスを通じて、実際の宗教儀式を体験できる機会が増えていくでしょう。従来の教室では得られなかった新しい学びの形が生まれ、受講者はより深く宗教的な教義や文化を理解することができるようになるでしょう。

6.2 社会的変化と宗教教育の新たな可能性

社会が変化する中で、宗教教育も新たな可能性を秘めています。多文化共生が進む中、異なる宗教や信仰を理解し、尊重するための教育が求められています。それに伴い、オンラインプラットフォームを利用して、異なる宗教の意義を学び、理解を深める機会が増えています。宗教間対話を促進する教材やプログラムが開発されることで、教育がより充実していくことが期待されます。

6.3 世界的視点からの宗教教育の重要性

最終的に、宗教教育はただの知識を与えるものではなく、個々のアイデンティティを形成し、他者と共に生きる力を育てる重要な役割を果たします。今後、オンライン教育の発展により、世界中の人々が異なる文化や宗教を理解し、共存共栄するための基盤が築かれることが期待されます。このようにして、宗教教育は個人の成長だけでなく、社会全体の調和にも寄与するでしょう。

終わりに、オンライン教育と宗教的内容の融合は、今後ますます進展していくことでしょう。私たちはこの新しい時代において、宗教教育の重要性を再認識し、新しい学びの場を創造する責任を担っています。これからもこのテーマに注目し続け、前向きな変化を促していく必要があると言えるでしょう。