中国の絹文化は、何千年もの歴史を持ちながら、現代のアートシーンにも強い影響を与えています。本記事では、特に「絹を用いたアートインスタレーション」に焦点を当て、その歴史的背景、素材の特性、そして現代アートにおける役割について詳しく探ります。絹がどのように伝統的な工芸と結びつき、さらに現代のアートへと進化してきたのか、具体的な事例をもとに考察していきます。

1. 絹文化の歴史

1.1 絹の起源と中国の歴史

絹は中国において最も古くから生産されてきた繊維の一つであり、その起源は約5000年前に遡ります。伝説によれば、黄帝の妻である嫘祖(らいそ)が初めて絹を紡いだとされています。彼女は蚕が繭を作る様子を観察し、その繭から糸を引き出す方法を発明しました。この出来事は絹文化の始まりとされ、以降、絹は中国文化の重要な要素となりました。

古代中国では、絹は貴族や皇族の特権的な衣料品として扱われ、贅沢品とされました。また、中国では絹は「シルクロード」を通じて西洋と交流する際の重要な商材でもありました。絹の交易は中国の経済に大きな影響を与え、その結果、多くのアートや文化が交錯する土壌が作られました。

1.2 絹文化の発展とその影響

時代が進むにつれ、絹の生産技術も洗練され、様々な模様や色合いが生まれました。特に唐代(618年-907年)には、絹の染色技術が飛躍的に進展し、多様なデザインが施された製品が作られるようになりました。この頃、絹製品は他国との贈答品にも使われ、その美しさや高級感から国際的な評価を受けました。

元代(1271年-1368年)や明代(1368年-1644年)に入ると、絹の生産地は中国各地に広がり、商業的にも発展しました。特に江蘇省や浙江省では、絹の生産が盛んになり、そこで作られた絹は国内外に輸出され、多くの人々に愛されました。この時期には、絹を用いた芸術も多く生まれ、絹の美しさがアートの中で語られるようになりました。

2. 絹とアートの関係

2.1 絹素材の特性と芸術表現

絹はその独特な質感と光沢感から、多くのアーティストに愛用されています。軽やかで柔らかい絹は、さまざまな表現が可能で、染色や刺繍による装飾効果が強調されるため、アート作品の中で高い表現力を持っています。また、絹は水分を吸収しやすく、染料がしっかりと定着するため、色彩の再現性も優れています。

アーティストは、絹の持つ美しさを活かした作品を制作することができ、その多様性が作品の印象を大きく変えることもあります。例えば、絹を使ったフロアアートや壁面アートでは、観る人の心をつかむために特に効果的です。絹の持つ柔らかさと軽やかさは、他の素材では表現しきれない特別な魅力を生み出します。

2.2 絹を用いた伝統工芸の紹介

中国の伝統工芸では、絹が重要な役割を果たしてきました。代表的なものとして、中国の刺繍技術や絹魚網、絹の服飾があります。刺繍は特に有名で、江南地方の「蘇州刺繍」や「杭州刺繍」はその技術の高さで知られています。これらの技術は、絹の特性を最大限に活かしたものであり、特にその緻密さと美しさが、多くのアートにおいても高く評価されています。

また、絹を用いた工芸品の中には、絹製の傘や扇子、掛け軸、屏風などがあり、これらは日常生活の中でも多様に使用されています。特に掛け軸や屏風では、著名な絵画や書道作品が描かれ、その作品の魅力を引き立てる重要な役割を果たしています。このように、絹は中国の多くの工芸品に欠かせない素材として、文化の中で長い歴史を持ち続けているのです。

3. 絹を用いた現代アートの動向

3.1 近年のアートシーンにおける絹の役割

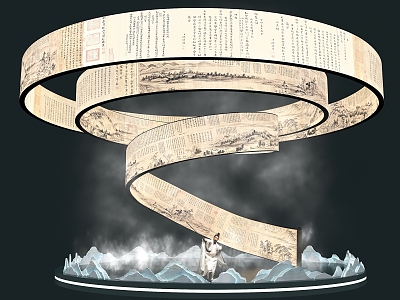

近年、特に現代アートシーンにおいては、絹の使用が新たなトレンドとして注目されています。アーティストたちは、絹の伝統的な美しさを受け継ぎながら、新しい表現方法を模索しています。具体的には、絹を素材としたインスタレーションやパフォーマンスアートが増えてきており、作品の観点からも絹が重要な要素として位置付けられています。

例えば、近年のアートフェスティバルやギャラリーでは、絹を使った大型インスタレーションが展示されることが増えており、その空間全体の雰囲気を絹の柔らかい光や質感が引き立てています。このような作品は、観客が視覚的に楽しむだけでなく、触覚や身体感覚を刺激し、五感で感じることができるアート体験を提供します。

3.2 国内外のアーティストによるアート作品

国内外のアーティストたちは、絹を用いた作品を通じて様々なメッセージを発信しています。中国籍のアーティストはもちろん、海外のアーティストも絹に魅了され、その独自の視点から作品を制作しています。たとえば、日本のアーティストの中には、絹を使用した衣装デザインや舞台美術を取り入れ、絹の持つ美と日本文化の融合を試みる実践が見られます。

また、近年では環境問題に対する意識が高まっており、持続可能なアートを追求するアーティストが増加しています。絹は自然素材であるため、環境負荷を低減するアート作品の素材としても注目されています。このように、現代アートの中で絹は多様な可能性を秘めており、アーティストたちはその特性を活かして新たな表現を生み出しています。

4. 絹を用いたアートインスタレーションの特徴

4.1 インスタレーションアートとは

インスタレーションアートとは、特定の空間において視覚、聴覚、触覚など様々な感覚に訴えかけるアートの形式です。芸術家は特定のテーマやメッセージを伝えるために空間全体を利用し、観客が作品と対話しやすい環境を整えます。絹を用いたインスタレーションの場合、その空間をやわらかく包み込むような印象を与え、視覚的にも心地よい体験を提供することができます。

絹はその軽やかさと透明感により、インスタレーションアートの中で非常に効果的に使用されます。斜めに吊るされた絹の布や、壁一面に広がる絹の模様は、移動する観客の動きによって見え方が変わり、参加者に新しい視覚体験をもたらします。観客が作品の中に入り込み、まるでその作品の一部であるかのような感覚を味わえるのがインスタレーションアートの魅力です。

4.2 絹の使用方法とその意義

絹を用いたアートインスタレーションでは、技術やデザインの革新に伴い、様々な使用方法が探られています。一つの方法は、絹を多層的に重ねて、光を透過させながら新たな視覚効果を生み出すことです。この技法によって、観客は絹の間を通して外との距離感や、空間の変化を体感することができます。

また、絹は色彩の美しさを引き立てる素材でもあるため、染色技術を駆使することで、色のグラデーションや模様を多様に表現することが可能です。これにより、インスタレーションは単なる視覚的なものだけでなく、感情やストーリーも伝える強力な媒体になります。絹を使用することで、アート作品の表現がさらに豊かになり、観客とのつながりを深める一助となっています。

5. 具体的な事例紹介

5.1 有名なアートインスタレーションの分析

ここでは、いくつかの著名な絹を使用したアートインスタレーション作品を紹介します。一つ目は、アーティストである草間彌生の「インフィニティ・ルーム」です。この作品では、絹製の布を使って作られたアート・スペースが特徴的で、布が光を受けて美しい反射を生み出します。観客がその空間に入ることで、まるで無限の世界へと誘われるかのような体験ができます。

二つ目は、アーティストの海野貴士による「絹のギャラリー」です。この作品は、インタラクティブな要素が強く、観客が自由に絹の部分に触れることができるため、視覚だけでなく触覚でも楽しめる工夫が施されています。また、環境への配慮も考えられ、持続可能な方法で製作された絹が使用されています。

5.2 参加型アートプロジェクトにおける絹の使用

参加型アートプロジェクトにおいては、絹を素材として様々な経験を観客に提供する試みが見られます。特に「絹の花プロジェクト」では、地域住民や小学生が一緒に絹の花を制作し、それを展示するという参加型のアプローチが取られました。このプロジェクトの目的は、絹に対する理解を深め、地域の人々がアートへの関心を持つきっかけを作ることでした。

このようなプロジェクトでは、参加者が実際に手を動かしながら絹に触れることで、物質の特性について学び、それを通じて絹文化を感じることができます。そして、その活動が地域のコミュニティを強化し、アートの楽しさや魅力を広めることに貢献しています。

6. 結論

6.1 絹文化とアートの未来

絹文化は長い歴史を持ち、今もなお進化を続けています。特にアートインスタレーションの分野では、絹を使用することで新たな表現方法が見出され、アートシーンにおいて重要な存在となっています。観客に新しい体験を提供するための手段として、絹は今後ますます需要が高まっていくことでしょう。

6.2 次世代への継承と持続可能性

また、次世代へ絹文化を継承していくためには、環境への配慮も重要な要素となります。アーティストたちは、持続可能な素材としての絹を用いたプロジェクトを展開することで、絹文化を未来へと繋げる努力をしています。この動きは、持続可能な社会に向けた重要な一歩として評価されています。

終わりに、絹を用いたアートインスタレーションは、今後も多様な表現の場を提供し続けることが期待されます。その美しさはもちろん、深い文化的背景や環境への配慮が融合したアートとして、私たちに新たな視点をもたらしてくれることでしょう。絹が持つ可能性に触れながら、私たち一人ひとりがこの文化を引き継いでいくことが大切です。