漢字教育の国際的な比較研究について、幅広くかつ詳細に探求します。本研究では、漢字の起源や発展の歴史的背景、そして日本、中国、その他の国々における漢字教育の方法を比較し、教育システムや教材、教授法などの違いを明らかにします。最終的には、漢字教育が直面している課題や今後の展望について論じていく予定です。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史的背景

漢字は紀元前2000年頃に登場したとされる中国の文字であり、その起源は古代の甲骨文字に遡ります。甲骨文字は、主に亀の甲羅や動物の骨に刻まれており、神々への祈りや占いの結果が記されていました。このような原初的な文字の使用は、当時の社会において重要な情報伝達手段だったのです。

中国の漢字は、古代社会と密接に関連しており、政治、文化、宗教など様々な側面に影響を与えてきました。漢字は単なる文字としての機能だけでなく、思想や哲学の表現にも寄与しており、中国文化の中核を成しています。このように漢字は、過去と現在を結ぶ重要な役割を果たしてきたと言えるでしょう。

1.2 漢字の構造と特徴

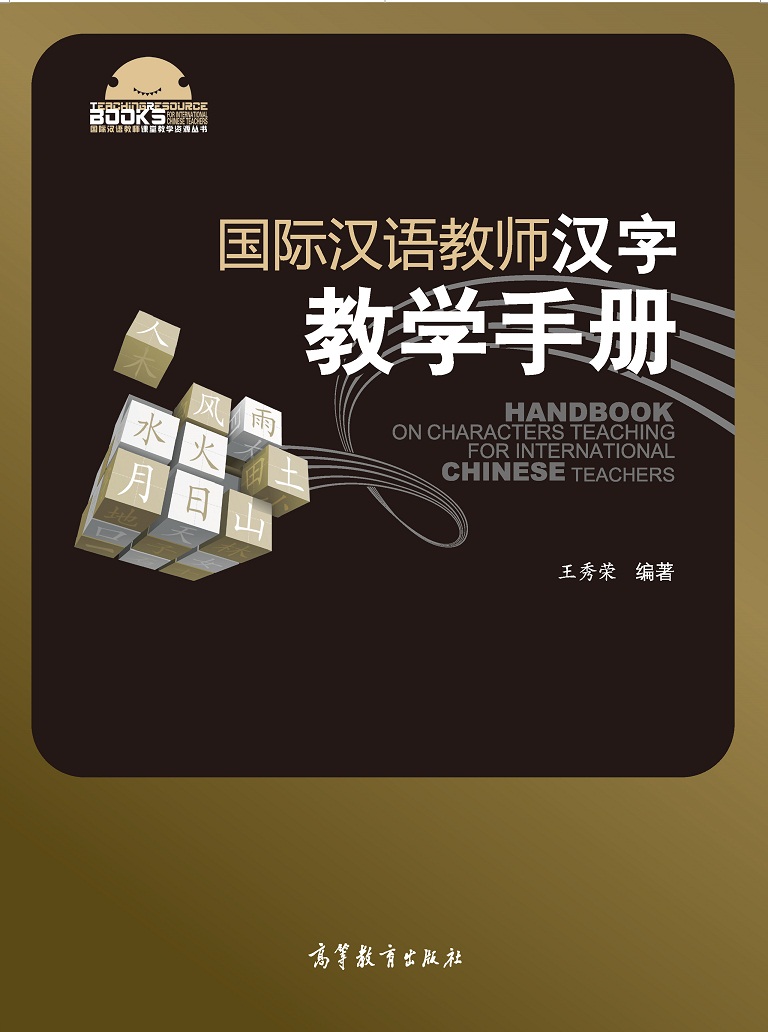

漢字はその形状や構造に特有の特徴があります。部首や偏旁(へんぼう)、そして音と意味の結びつきによって、漢字は数千年の歴史を持ちながらも進化してきました。この漢字の構造は、視覚的かつ直感的に意味を伝える能力があり、特に非言語的なコミュニケーションを補完する役割を果たします。

例えば、「山」という漢字は、山の形を象った象形文字であり、その形状からすぐに山という意味が理解できます。一方、「国」という文字は、「囗」という部首に「玉」が組み合わさっており、囲まれた中にあるもの、つまり国という概念を示しています。このように、漢字の構造は視覚的に意味を伝えるためのこだわりが感じられます。

1.3 漢字の進化と変遷

漢字は不斷に変化し続けており、その進化の過程は多くの歴史的な出来事と関連しています。漢字の形は、時代と共に簡略化されたり、書きやすさのために変化したりしています。例えば、清朝時代までは必ずしも一貫性がなかった漢字が、近代に入ってからは教育の普及に伴い、簡体字や繁体字といった異なるバリエーションが発展しました。

また、漢字の国際化は、特に日本や韓国などの漢字を取り入れた国々で見られます。日本では、戦後の教育改革により漢字の使用が見直され、定められた「常用漢字表」に基づいて教育が行われています。このように、漢字はただの文字ではなく、国際的な文化交流のシンボルともなっています。

2. 漢字の教育法

2.1 日本における漢字教育の現状

日本における漢字教育は、学校教育の中で重要な位置を占めています。文部科学省は「小学校学習指導要領」に基づき、各学年で学ぶ漢字のリストを定め、段階的に教育していく方針を採っています。特に小学校では、生活に密接に結びつけた学習法を取り入れており、子どもたちが実際に漢字を使う場面を想定した教育が行われています。

例えば、低学年では「お父さん」「お母さん」などの身近な言葉から始まり、徐々に抽象的な漢字や専門用語へと進んでいくカリキュラムが設置されています。また、漢字の書写練習やゲームを通じて、楽しく覚えられるような工夫がされているのも特徴です。これにより、子どもたちは漢字に親しみを持ちつつ、自然とその使い方を習得することができます。

2.2 中国の漢字教育のアプローチ

中国では、漢字教育は非常に体系的であり、幼児期から大学までの一貫したカリキュラムが設けられています。小学校では早期から「拼音(ピンイン)」を使用し、発音とともに漢字を学ぶ方法が採用されています。これにより、子どもたちは音と字を同時に学習し、より視覚的かつ聴覚的に記憶できるようになっています。

また、中国の漢字教育では、筆圧や筆跡を重視し、書き方には厳格なルールが設けられています。正しい筆順や形を守ることで、漢字がしっかりと書けるようになるため、教室では教師が丁寧に指導する姿が見受けられます。このように、漢字自体の学習を通じて、美しい文字を書くことの大切さも教えています。

2.3 他国における漢字教育の手法

中国や日本以外の国でも、漢字教育は独自のアプローチで行われています。例えば、韓国ではハングルが主な文字体系として使われていますが、教育機関や大学で漢字を学ぶことが義務付けられています。韓国の教育課程では、漢字を用いることで語彙を豊かにし、文学や歴史の理解を深める目的があります。

さらに、アメリカやヨーロッパ諸国では、漢字を外国語として学ぶ学生のための特別なコースが提供されています。これらの国では、漢字の意味や構造に焦点を当て、文化的背景を説明することで理解を深める方法が採られています。また、オンライン教材やアプリを活用した学習も増えており、便利な学習環境が整えられています。

3. 漢字教育の国際的な比較

3.1 国別の教育システムの違い

漢字教育を国際的に比較すると、その教育システムには大きな違いがあります。日本と中国では、漢字教育が学校の必修科目とされ、教育の中核を成しています。一方で、西洋諸国では漢字は選択科目に過ぎず、興味や進路に基づいて学ぶことが一般的です。このため、漢字を深く学ぶ機会は限られています。

加えて、日本と中国では漢字に対する文化的な重視度が高く、特に書道などの伝統文化を通じて漢字の美を学ぶ方法が存在しています。対照的に、海外では漢字の実用的な側面に焦点が当てられ、ビジネスやコミュニケーションのスキルとして教えられることが多くなっています。このように、国ごとに教育の目的や内容が異なっているのが現状です。

3.2 教材と教授法の比較

教材についても、国ごとに特徴があります。日本の教科書は、漢字の意味を文脈の中で学びやすいように工夫されており、繰り返し使用することで記憶に定着させる構成になっています。また、楽しさを重視した問題集やアクティビティが多く取り入れられています。

対照的に、中国では漢字の成り立ちや構造に重点を置いた教材が用意されています。特に、漢字の部首や音の関係、成り立ちを解説することで、生徒が漢字の理解を深める手助けをしています。他国では、特に視覚的なアプローチが多く、カードやアプリを使用したり、ゲームを通じて学ぶ方法が積極的に取り入れられています。

3.3 教育成果の測定と評価

漢字教育の成果は国によって異なる評価基準があります。日本では、全国学力テストや漢検(漢字検定)を通じて、生徒の漢字に対する理解を測る機会が提供されています。これにより、成果を数値化し、必要な改善点を洗い出すことが可能です。

一方、中国では全国の教育システムにおいて、定期的な考査が行われています。漢字の読み書きに関する試験が含まれ、成績は進学や就職に影響を与えるため、生徒たちはより真剣に取り組む傾向があります。他国では、定性的な評価がメインで、教師の観察やフィードバックを通じて学習状況が評価されることが多いです。これにより、評価の仕方が多様であることが窺えます。

4. 漢字教育の課題と展望

4.1 漢字教育の普及に関する課題

漢字教育には様々な課題が存在しています。特に、日本では少子化や教育環境の変化により、漢字教育の重要性が見直されつつあります。子どもたちが漢字に触れる機会が減少しているため、学習が不十分になる恐れがあります。このため、学校だけでなく、家庭や地域社会においても漢字教育を普及させる努力が求められています。

さらに、教育内容の一貫性まで問われる状況が生じています。例えば、漢字の常用漢字表が毎年見直されることで、教師や生徒に混乱をもたらすことがあります。このように、漢字教育には安定的で広がりのある教育の必要性があるのです。

4.2 最新の研究動向

最近の研究では、デジタル技術やAIを活用した漢字教育が注目されています。オンラインコースやアプリを利用することで、子どもたちは自分のペースで漢字を学ぶことができ、効率的に知識を習得することが可能になっています。また、VR(バーチャルリアリティ)技術を使って、漢字の成り立ちや文化背景を視覚的に学ぶ手法も研究されています。

加えて、国際的な視点での漢字教育の研究も進んでいます。特に、グローバルな視野を持つ教育が重要視される中で、漢字の国際的な教え方や評価方法が議論されています。これにより、他国との交流を通じて教育の質を向上させる方向性が見え始めています。

4.3 今後の発展のための提言

今後の漢字教育には、国際的な協力がますます求められるでしょう。漢字を使用する国々が互いに協力し、ベストプラクティスを共有することが重要です。たとえば、国際教育機関によるカリキュラムの見直しや共同研究が進むことで、効果的な教育方法の標準化が進むかもしれません。

また、オンライン教育の普及により、海外の学習者とも簡単に接点を持つことができ、その中で共通の教材や指導法を開発することが可能です。国際化が進む現代において、漢字教育の新たな可能性が考えられることでしょう。

5. まとめと結論

5.1 結論の要約

漢字教育は、日本、中国、その他の国々でそれぞれ異なるアプローチが取られており、漢字の起源や発展、教育法の違いは国際的にも興味深いテーマです。教育システムや評価方法の違いから、新たな課題と展望が浮かび上がり、漢字教育の普及に関する重要性が再認識されています。

5.2 漢字教育の重要性再認識

漢字は単なる文字ではなく、文化的なアイデンティティの一部でもあります。漢字教育は、単に言語を学ぶだけでなく、文化を理解し、国際的な視野を育てるためにも重要です。従って、教育現場での漢字の位置づけを深めていくことは、未来の世代にとっても大切なことでしょう。

5.3 国際的な協力の必要性

最後に、漢字教育の国際的な協力が必要です。国境を越えて、漢字を学ぶ意義が共有されることで、教育の質が向上し、多様な文化的背景を持つ学習者にとって、より魅力的で効果的な教育が実現できるでしょう。「終わりに」、未来の漢字教育が様々な国の文化や相互理解を促進する役割を果たすことを期待しています。