中国の武将を題材にした文学作品には、彼らの英雄的行動や人間ドラマが織り交ぜられており、文化や歴史に深い影響を与えています。本稿では、武将と文学の関係性を探るとともに、古代から現代にわたる武将にまつわる文学作品の特徴、その影響を日本文化における視点からも考察します。

1. 武将と文学の関係性

1.1 武将の役割と社会的影響

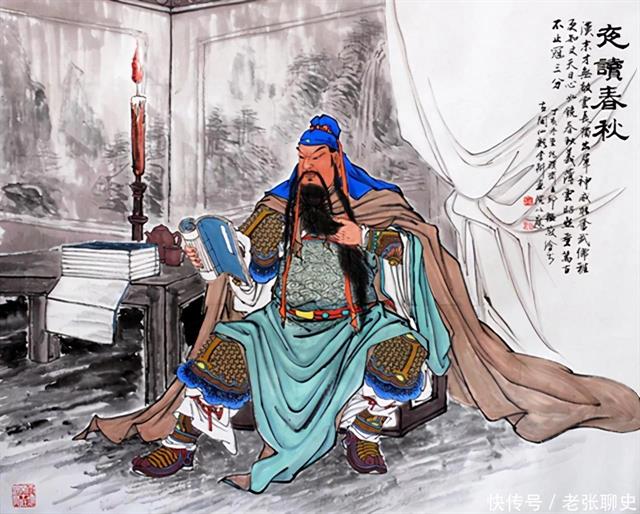

中国の武将たちは、単なる戦士ではなく、歴史的な事件の背後にいる社会的な象徴でした。彼らは国家の統治者としての役割を果たす一方で、戦争の英雄、民のための守護者としての姿も持ち合わせています。例えば、三国時代の関羽(かんう)は、義を重んじるために有名で、後世においても「武聖」として尊ばれています。文学作品において、こうした武将はしばしば民衆の理想として描かれ、その姿勢や行動が後の世代に大きな影響を与えました。

武将の逸話や伝説は、特に民間伝承や口承文学において広く語り継がれ、社会の価値観を形成する重要な要素となりました。たとえば、南宋の時代には、岳飛(がくひ)を主人公にした民謡や話が人気を博し、彼の忠義心が民衆に根付くきっかけとなりました。このように、武将の存在は、中国文学の中でただのキャラクターではなく、道徳や倫理を教える重要なメッセージを持つ象徴でもあります。

1.2 文学作品における武将の象徴性

武将が登場する文学作品では、彼らはしばしば特定の価値観や理想を象徴するキャラクターとして描かれます。特に、忠義、勇気、戦略、情熱といった特性が強調されます。たとえば、四大名著の一つである『三国志演義』では、劉備(りゅうび)、曹操(そうそう)、孫権(そんけん)などが象徴的に描かれており、それぞれの人物が持つ特性が物語の進行に大きく影響を与えています。

また、武将はその象徴性により、時代を超えたメッセージ性を持ち、近代以降もさまざまな文学作品で再解釈されています。近年では、例えば『ワンピース』のような漫画作品においても、武将の勇敢さや仲間を守る姿勢が反映されている点が挙げられます。このように、武将は異なる時代やジャンルを超えて、さまざまな形で人々に影響を与えているのです。

2. 中国古代文学における武将の描写

2.1 史詩と物語の中の武将

古典的な中國文学においては、武将は往々にして英雄的な存在として描かれます。『詩経』や『楚辞』といった古代の詩には、武将たちの頑強さや勇敢さが詠み込まれており、彼らの英雄的行為が伝えられています。特に、戦争を通じて国のために戦った将軍たちの姿は、文学上の重要なテーマとなり、後世にわたって語られ続けてきました。

また、『封神演義』では、武将と神々の戦いが描かれ、文学や歴史の融合が見られます。ここに登場する袁紹(えんしょう)や張飛(ちょうひ)などの武将は、単なる武力の象徴ではなく、道徳的、精神的な強さを持っています。このように、武将の姿は民族のアイデンティティとも強く結びつき、文学を通じて人々の価値観や道徳観を形成しているのです。

2.2 有名な武将に基づいた文学作品

古代中国の武将たちは、数多くの文学作品の題材としても利用されてきました。特に、三国時代の武将たちを描いた『三国志演義』は、文学と歴史が融合した作品として非常に有名です。作品の中では、実際の歴史を元にしたフィクションが加えられ、武将たちの個性や人間関係も鮮やかに描かれています。劉備の「仁」、曹操の「才」、孫権の「計略」など、それぞれのキャラクターが持つ特徴が物語に深みを与えています。

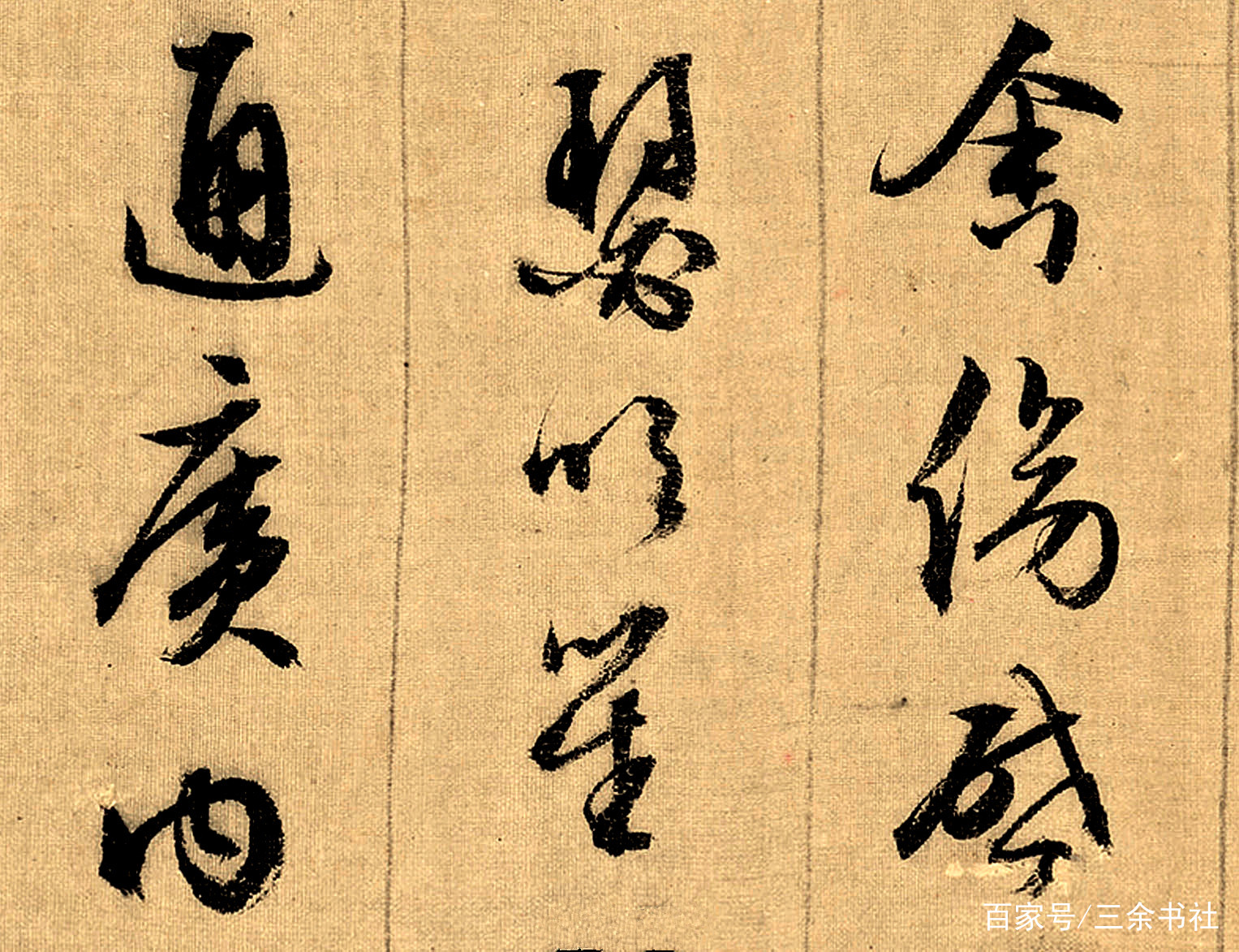

また、唐代の詩人李白(りはく)の作品においても、武将の英勇や情熱が詠まれており、武将たちの存在は文学における重要なインスピレーションとなっています。彼の詩『将進酒』では、戦士としての気概が語られ、この自信と勇気を持つ武将像が後の詩人たちに影響を与えています。このように、武将は古代文学において単なる戦士として描かれるだけでなく、彼らの人生観や価値観が文学作品に色濃く反映されています。

3. 武将を題材にした近代文学の展開

3.1 近代小説における武将の再解釈

近代に入ると、武将は新たなコンテクストで再解釈されるようになりました。特に清朝末期から民国初期の時代、小説や劇において武将像が変わり始めます。この時期、武将はただの戦士ではなく、民族の希望や自己犠牲のシンボルとして描かれることが多くなりました。

例えば、作家魯迅(ろじん)は、複雑な人間性や社会の圧力によって翻弄される武将たちを描写しました。彼の作品に登場する武将たちは理想と現実の狭間で揺れ動き、その心理描写が深く掘り下げられています。このようなアプローチは、読者に武将に対する新たな視点を提供し、単なる英雄的存在から多様な人間像へと転換させました。

3.2 伝奇小説と武将の関係

また、伝奇小説の分野でも武将の存在は重要です。伝奇小説は、幻想的な要素や超自然的なテーマを取り入れる傾向にあり、武将を通じて様々な物語が展開されます。たとえば、古典的な伝奇小説『西遊記』では、劉備を含む武将たちの冒険が描かれており、その中での戦いや友情が物語の核心となっています。

このように、伝奇小説における武将たちは、超人的な能力を持つキャラクターとして扱われ、現実の枠を越えた存在へと変貌しています。また、武将のストーリーは時に哲学的なメッセージを持ち、人生の苦悩や希望といったテーマと融合し、より豊かな物語を形成しています。

4. 武将文学が日本文化に与えた影響

4.1 日本における武将の描写とその背景

中国の武将を題材にした文学作品は、日本にも多大な影響を与えてきました。特に『三国志演義』は日本においても広く読まれ、漫画や映画など様々なメディアで再構築されています。日本の武将たちが三国志のキャラクターに象徴される武勇や知恵を重視する側面は、彼らの社会での役割にも影響を与えています。

また、日本の歴史的武将たち、たとえば織田信長や豊臣秀吉といった人物が中国の武将たちからインスパイアを受けたことが明らかです。彼らもまた戦国時代に身を投じた英雄たちであり、中国武将のイメージが日本における武将像に形を与えました。このような相互影響が、文化の発展に寄与していると考えられます。

4.2 日本の文学作品に見る武将の影響

日本の文学作品においても、中国の武将像が多く取り入れられています。例えば、松尾芭蕉や井原西鶴などの古典作家たちは、武士の生き様を詩や物語の中に描写しました。また、現代においても、武将を題材にした小説や漫画が数多く存在し、その人気は衰えていません。

特に、最近の作品では武将の人格や情緒が強調され、歴史上の事実とフィクションが巧みに融合されたストーリーが多く見られます。これにより、日本の読者は武将の多面的な側面を楽しむことができ、彼らの物語が新たな価値を持つようになっています。このように、中国の武将文学が日本に与えた影響は、文化的や歴史的な要素を通じて、戦国武士たちの心理や行動にも反映されています。

5. 武将文学の現代的意義

5.1 現代における武将像の再考

現代において、武将の像は社会環境の変化や人々の価値観に応じて再評価されています。例えば、近年の若者文化では、武将は単なる戦士としてではなく、強い意志を持つキャラクターとして再構築されています。この変化により、武将は積極的に問題解決に挑む現代のヒーローとしての役割を果たしています。

また、歴史的背景や戦争の悲惨さを理解する手段として、武将の物語は重要な役割を果たします。学生や若者たちが武将のストーリーを通じて、歴史への興味や倫理的な問題に向き合うきっかけを得ることができるのです。このように、武将は単なる過去の存在にとどまらず、現代の価値観を映し出す鏡としても機能しています。

5.2 武将を題材にしたメディア展開とその評価

さらに、武将を題材にしたメディアコンテンツは、ゲームや映画、ドラマなど多様化しています。特に、戦争をテーマにしたゲームでは、プレイヤーが歴史の中の武将となり、戦略や決断を行うことで、武将の人生を体験することができます。これにより、武将のストーリーはよりインタラクティブな形で伝えられ、若い世代の興味を惹きつけています。

映画やドラマにおいても、武将たちの複雑な感情や人間ドラマが描かれ、視聴者に深い感銘を与えています。例えば、『赤壁』という映画では、三国志の名場面がビジュアル的に表現され、武将たちの戦略や友情が感動的に描かれています。このように、武将を題材にしたメディア展開は、文化的な影響を持ちながら、新たな価値を生み出しています。

6. まとめと今後の研究方向

6.1 武将文学の多様性

武将文学は中国文化における重要な要素であり、その多様性は様々な時代やジャンルにわたり広がっています。古代の史詩や物語から、近代の小説や映画、さらには現代のゲームやドラマに至るまで、武将たちは常に新たな解釈や文化的背景の中で再構築されてきました。これにより、武将文学は単なる歴史的題材ではなく、時代を超えて人々に影響を与え続ける存在となっています。

6.2 有する影響と未来の可能性

今後の研究においては、武将文学と他の文化やメディアとの関係をさらに深く分析することが重要です。特に、デジタルメディアの発展に伴い、武将やその物語がどのように新たな形で展開されていくかについての研究が期待されます。また、国際的な視点から見ることで、中国の武将文化や文学が他国の文学に与えた影響を探求することも有意義です。

終わりに、武将文学は人々の価値観や歴史観を形成する重要な要素として、今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。その影響力と潜在能力を認識することで、武将文学の存在意義が再評価され、人々の生活において深い意味を持つ作品をさらに探求する機会が創出されると期待しています。