中華料理は、その豊かな味わいと多様なスタイルで知られていますが、日本酒とのペアリングもまた、料理の楽しみを深める重要な要素です。中華料理は地域ごとに異なる特徴を持ち、さまざまな調理法や食材が使われます。そのため、どの日本酒がどの料理に合うのかを知ることは、より一層の食体験を提供します。本記事では、中華料理に合う日本酒の特徴について詳しく探っていきます。

1. 中華料理の多様性

1.1 地域別の特徴

中国には広大な地域があり、それぞれに独自の食文化があります。例えば、四川料理は辛味が特徴で、山椒や唐辛子を使った料理が多いです。一方、広東料理は素材の新鮮さを生かした料理が多く、薄味であっさりとしています。これに対して、北方の料理、特に北京料理は香ばしさとこってりとした味わいが特徴です。このように、地域ごとの特徴が日本酒の選択にも影響を与えます。

また、長江沿いの料理は、魚介類や豆腐を巧みに使い、特に淡白な味わいが多いです。この場合、軽やかでフルーティーな日本酒が合うでしょう。逆に、辛さや調味料の強い四川料理では、少し甘味のある日本酒が辛さを和らげ、楽しいペアリングを生み出します。

1.2 調理法のバリエーション

中国料理は調理技術も非常に多様です。炒める、煮る、蒸す、揚げるなどの調理法によって、同じ食材でもまったく異なる味わいに仕上がります。例えば、蒸した魚はその素材の旨味が最大限に引き出され、日本酒の持つ繊細な香りと味が見事に調和します。この場合、飲みごたえのある日本酒が好まれることが多いです。

逆に、揚げ物に関しては、食材の衣がカリッと仕上がり、油の風味が加わります。ここでは、日本酒の酸味が揚げ物の油とバランスをとり、食事全体の満足感を高めます。調理法の違いを考慮することは、完璧なペアリングには欠かせない要素です。

1.3 食材の豊富さ

中国料理のもう一つの魅力は、食材の多様さです。肉類、魚介類、野菜、穀物など、ほぼすべての食材が使われます。さらに、地域ごとに特有の食材もあります。例えば、福建省では海の幸を多く使い、新鮮さを大切にしています。これに対して、内陸部では肉料理が中心となります。

日本酒は、使用される食材の特性に応じて選ぶことが重要です。例えば、貝類や淡泊な白身魚には、しっかりした後味の日本酒が合いますが、クセの少ない素材には、軽やかな日本酒が推奨されます。食材の個性を理解し、それに合った日本酒を選ぶことは、食事をより特別なものにするでしょう。

2. 日本酒の基本知識

2.1 日本酒の種類

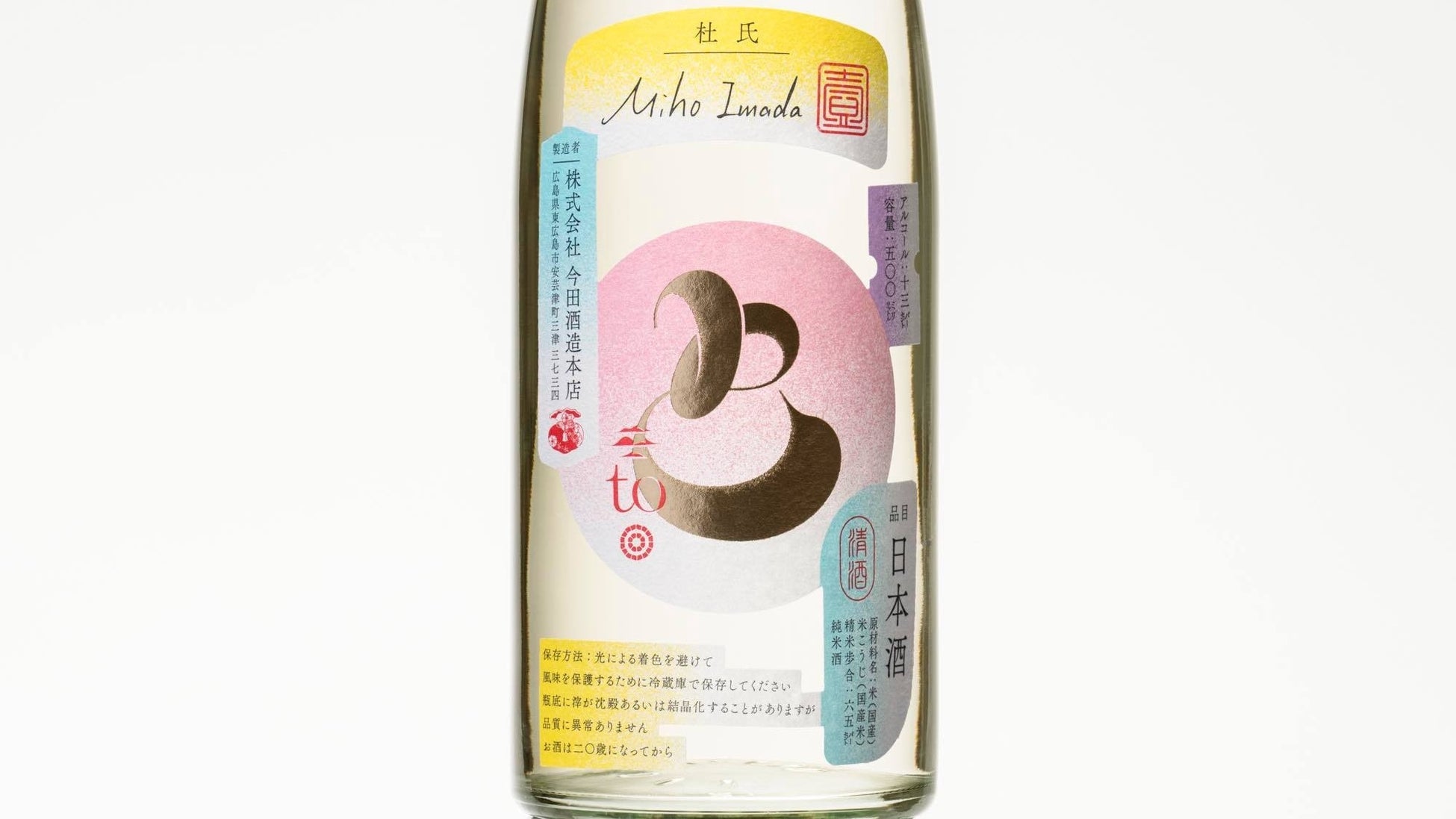

日本酒にはさまざまな種類があり、それぞれ味わいや香りが異なります。代表的なものには、純米酒、吟醸酒、亀の尾などがあります。純米酒は米と水だけで作られ、米の旨味が感じられます。吟醸酒は、精米歩合が高く、果実の香りが漂う繊細な味わいが特徴です。

特に、料理とのペアリングにおいては、これらの違いを理解しておくことが大切です。例えば、魚介料理には吟醸酒が合うことが多いですが、肉料理には純米酒がよくマッチします。日本酒の選択は、料理のタイプや風味に大きく影響を与えます。

2.2 日本酒の製造過程

日本酒の製造は非常に精巧で、いくつものステップを経て完成します。まず、米を洗った後、蒸していくつかの工程が進行します。次に、酵母と麴を加えて発酵させます。この過程で、お酒独自の香りや味わいが生まれます。また、発酵期間や温度管理が、日本酒の最終的な風味に影響を与えます。

日本酒作りでは、特に水が重要です。日本の水は軟水が多く、酒造りにおいて柔らかい味わいを持つ日本酒を作るのに適しています。このため、地域ごとの水の特性も、完成する日本酒の風味に大きな影響を与えています。

2.3 アルコール度数と味わい

日本酒のアルコール度数は通常、15%~20%の範囲です。これにより、さまざまな味わいが生まれます。一般的には、アルコール度数が高いほど、しっかりした味わいとなりますが、それだけが全てではありません。軽やかな味わいの日本酒も、中にはあります。

例えば、軽やかな日本酒は中華料理と非常にマッチし、料理の風味を引き立てます。一方で、アルコール度数が高めで味わい深い日本酒は、重厚な料理と組み合わせると、絶妙なバランスを生み出します。このように、日本酒のビジュアルとフィーリングを理解することが、ペアリングを成功させる鍵なのです。

3. 中華料理に合わせる日本酒の特徴

3.1 日本酒の香りと味のバランス

中華料理においては、料理の香りや味と日本酒のフレーバーがバランスを取ることが重要です。日本酒には、フルーティーな香りや豊かな味わいがあり、これらが料理の調和をもたらします。たとえば、八宝菜とフルーティーな吟醸酒を合わせると、具材の味わいが引き立ち、食事全体がより洗練されたものになります。

逆に、香りが強い中華料理には、少し控えめな味わいの日本酒が合うことが多いです。こうすることで、料理自体の風味を台無しにせず、それぞれが引き立て合うようなペアリングが実現します。

3.2 酸味と甘味の調和

中華料理には、甘味や酸味がしばしば見られます。このため、甘さや酸味を持つ日本酒が求められます。甘口の日本酒は、甘酢あんのような料理と見事に調和し、料理の風味を引き立ててくれます。一方で、酸味のある中華料理に対しては、やや酸味を感じる日本酒が、料理との相乗効果を生み出します。

たとえば、酸味の強い料理に対しては、酸味のある日本酒を選ぶことで、味わいのバランスが保たれ、心地よい全体感が得られます。こうした調和を理解することで、より充実した食事体験が提供されるのです。

3.3 食事との相乗効果

中華料理と日本酒のペアリングは、単に味を合わせるだけでなく、相乗効果を生み出すことが重要です。旨味成分が強い料理に対しては、日本酒がその旨味を引き立て、まるで一つの食体験として楽しむことができます。料理が持つ風味を生かしながら、日本酒の風味をも一緒に楽しむことが可能になります。

また、食事全体のテーマや雰囲気によって、日本酒の選び方も変わります。友人と集まってのカジュアルな食事には、飲みやすい日本酒が最適ですが、特別なディナーにはプレミアムな日本酒を選んで、より高級感を演出することができます。このように、ペアリングの選択は個々のシーンによって変わってきます。

4. ペアリングの実例

4.1 代表的な中華料理との組み合わせ

中華料理には、代表的な料理がいくつかありますが、それぞれに合う日本酒も異なります。例えば、麻婆豆腐には、辛から苦味を軽減するために、少し甘口の純米酒が適しています。逆に、海老の蒸し物には、軽やかな吟醸酒がマッチし、海の風味を引き立てます。

また、鶏の唐揚げや酢豚には、甘辛い味わいに合う日本酒が好まれます。タンパク質の味わいを引き立てる効果があり、料理全体のバランスも取れるため、より楽しむことができます。

4.2 季節ごとのお勧め

ペアリングは季節によっても異なる顔を見せます。例えば、春の季節には、軽やかで新鮮な日本酒が春野菜との相性が良く、煮物などの温かい料理と合わせると、心が和む食事となります。夏には氷を使った冷やし日本酒が、冷たい中華料理と抜群にマッチします。

秋の季節には、旨味が凝縮された料理が多くなるため、しっかりした味わいの日本酒が適しています。冬には、ちょっとリッチな味わいの日本酒を選ぶことで、温かい料理とともに、贅沢な時間を楽しむことができるでしょう。

4.3 地域ごとのペアリングの違い

中国の広大な地域性を考慮すると、ペアリングにも地域ごとの違いが現れます。北方の料理は、味が濃厚でそれに合わせて、アルコール度数の高い日本酒が好まれます。一方、南方の料理は、あっさりとした味わいが多いため、軽やかな日本酒が親しまれます。

また、地域特有の食材や調理法も考慮する必要があります。例えば、四川料理に合うように、辛さを中和するような甘口の日本酒が提案されることが多いですが、上海料理には淡麗辛口の日本酒が好まれます。地域特有の風味を楽しむことで、料理との一体感がさらに増していきます。

5. 日本酒を楽しむためのポイント

5.1 サーブの温度とグラス

日本酒の楽しみ方は、サーブの温度や使うグラスによっても変わります。一般に、純米酒は常温または温めることで香りが引き立ち、味わいも深くなります。一方、吟醸酒は冷やして飲むのが一般的で、すっきりとした口当たりが楽しめます。

また、グラスの選び方も重要です。広口のグラスは香りが豊かに広がりますし、細口グラスは日本酒の冷たさを保つのに適しています。このように、飲み方や器にもこだわることで、より洗練された日本酒体験ができます。

5.2 提供の際のマナー

日本酒を共有する際、提供のマナーも重要です。目上の人や親しい友人と日本酒を楽しむ際は、自分が飲む前に、相手にお酒を注ぐことが礼儀とされています。また、相手にお酒を注ぐ際には、両手で持ち、一緒に飲む際には乾杯の声をかけると、より良い雰囲気が生まれます。

このようなマナーを守ることで、より深い飲食体験が得られ、交流が生まれます。日本酒を楽しむときは、いかにして相手と一緒に楽しむことができるかという視点も大切にしましょう。

5.3 試飲会やイベントの活用

日本酒をより深く楽しむためには、試飲会や日本酒のイベントに参加することをお勧めします。さまざまな種類の日本酒を直に味わい、それぞれのテイストや香りを体験することで、自分に合った日本酒の好みが見えてきます。

イベントでは、料理とのペアリングを学ぶセッションもあり、気軽に質問したり、他の参加者と情報交換する機会が提供されます。こうした体験を通じて、知識が深まることはもちろん、日本酒文化への理解も深まります。

終わりに、この記事を通じて、中華料理に合う日本酒の特徴についての理解が深まり、自らの味覚を楽しむ参考になれば幸いです。食文化の中でのペアリングは無限の可能性を秘めています。ぜひ貴方の食卓でも、素晴らしいペアリング体験を迎えてみてください。