中国は多様な文化と歴史を持つ国であり、地域ごとに異なる食文化や方言が存在しています。食文化と方言は深い関係を持っており、食べ物の名前や料理の作り方には、地域の特性や文化的背景が色濃く反映されています。以下では、中国の食文化における方言の役割と地域性について詳しく解説していきます。

1. 食文化と方言の基本概念

1.1 食文化とは何か

食文化とは、特定の地域や民族が持つ食べ物に関する知識、習慣、価値観を指します。中国の食文化は、地理的条件、気候、歴史的背景、宗教、社会構造など、さまざまな要因によって形成されてきました。たとえば、四川省の料理は、豊富な香辛料と辣椒を使用して辛さを際立たせていることが特徴ですが、これはその地域の気候や農産物に起因しています。

また、食文化は人々の交流を促進し、地域ごとのアイデンティティを象徴する役割も果たしています。例えば、中国の家庭では、特定の祭りや祝日に食べられる料理があり、これらの料理はその地域特有のレシピや食材を反映しています。

1.2 方言の定義と特徴

方言とは、特定の地域や民族が用いる言語の変種であり、発音、語彙、文法、表現方法に特徴があります。中国には、広東語、北京語、上海語、福建語など、数多くの方言が存在し、それぞれが独自の文化を持っています。方言によって同じ意味を持つ単語が異なる場合が多く、これが地域間のコミュニケーションに影響を及ぼすこともあります。

方言には地域性が強く表れ、同じ漢字を使っていても発音や意味が異なることがあります。たとえば、「米」という字は、標準中国語では「ミー」と読まれますが、広東語では「マイ」になります。このような違いが、食文化にも大きく関わってきます。

1.3 食文化と方言の関係性

食文化と方言は、言語と文化の相互作用の結果として一体となっています。料理の名前には、地域の方言が色濃く反映されており、それぞれの料理には独自のストーリーや文化的意味が込められています。たとえば、「麻婆豆腐」は標準中国語の呼び方ですが、四川地方では発音が異なり、その背景には四川の辛さや風味を強調するための文化があります。

さらに、食材や料理の名称は方言によって異なり、これが地域の食文化を象徴する要素となっています。地元の人々は、方言を通じてその州や都市のアイデンティティを感じるとともに、食文化を伝える役割を担っています。このような関係性を理解することで、私たちは中国の食文化をより深く味わうことができます。

2. 中国の地域性と方言の多様性

2.1 地域ごとの方言の分布

中国は広大な国土を有し、各地域で異なる方言が存在しています。北方では北京語が広く使用され、南方では広東語や上海語などが用いられています。たとえば、広東語は香港や広東省で話され、旅行者にとっては特にユニークな特徴を持っています。広東語はその豊かな声調体系から成り立っていて、日常会話や食文化においても使われているのです。

それぞれの方言には、地元の食材や料理に関連する独自の表現もあり、地域の人々がどのように食を楽しむかを反映しています。たとえば、福建省では「闽南語」と呼ばれる方言が話されており、ここでは海老や貝を使った料理が非常に人気です。このように、方言の違いは食べ物にも色濃く表れ、各地域の特性を際立たせています。

2.2 地域性が反映された食文化の特性

地域の違いは、食材の選択や料理法に直接的な影響を与えます。たとえば、北方地域では小麦を基にした料理が多く、餃子や包子が人気です。一方、南方地域では米を主体とした料理が一般的であり、炒飯やお粥が広く食べられています。こうした違いは、地域の気候や農作物の生産に密接に関連しています。

また、地域特有の調味料や香辛料も食文化に大きな影響を与えています。例えば、四川省では麻辣(辛くて痺れる)の味付けが特徴的であり、多くの料理に花椒や唐辛子が使われます。これに対し、江南地方では甘味を生かした料理が多く、醤油や砂糖を使った味付けが好まれます。このように、地域性が食文化に色濃く反映され、各地の特性を豊かにしています。

2.3 方言が食文化に与える影響

方言は、料理名や食文化における表現に強い影響を持っています。例えば、料理の呼び方一つとっても、標準語と方言では異なることが多く、その地域でしか通じない独自の名前があります。これにより、方言が食文化の認識やアイデンティティを形成する重要な要素となっています。

また、地域の人々が使用する方言は、観光客にとって新しい発見となり、興味を惹きつける要因にもなります。たとえば、地元の特産物に関する説明が方言で行われることで、観光客はその地域の文化に深く触れることができます。このように、方言は食文化にとって重要な役割を果たし、地域の魅力を引き立てています。

3. 方言が表現する料理名の重要性

3.1 料理名の方言バリエーション

料理名には、各地域の方言に基づいたバリエーションが多く存在しています。同じ料理でも、呼び名が異なることがあり、これは地域の文化や食材の使い方に直接結びついています。例えば、「春巻き」は標準語での呼称ですが、広東語では「チュンジュン」と呼ばれるなど、方言による違いが顕著です。

さらに、デリケートなニュアンスの違いも表現されることがあります。地元の人々にとっては、方言での料理名がその料理への愛着や誇りを表すものであり、観光客にとってはその地域独自のものを理解する手助けとなります。このように、料理名が方言で表現されることは、地域文化の深さを象徴しています。

3.2 料理名に込められた文化的意味

料理名には、その料理が持つ文化的な意味や象徴が込められています。たとえば、北京の「炸酱面」(ジャージャンミェン)は、手作りの豆板醤を使い、地域の人々の食卓に欠かせない一品です。この料理名には、単なる食事の意義を超えた家族や伝統の絆が表れています。

地域によって異なる料理名は、その地域の歴史や風習を反映したものであり、言葉の持つ力を再認識させてくれます。豊かな食文化を伝えるために、料理名がどのように進化してきたのかを考えることも重要です。これが地域文化の継承に繋がり、次世代へと受け継がれていきます。

3.3 観光と地域ブランディングの観点から

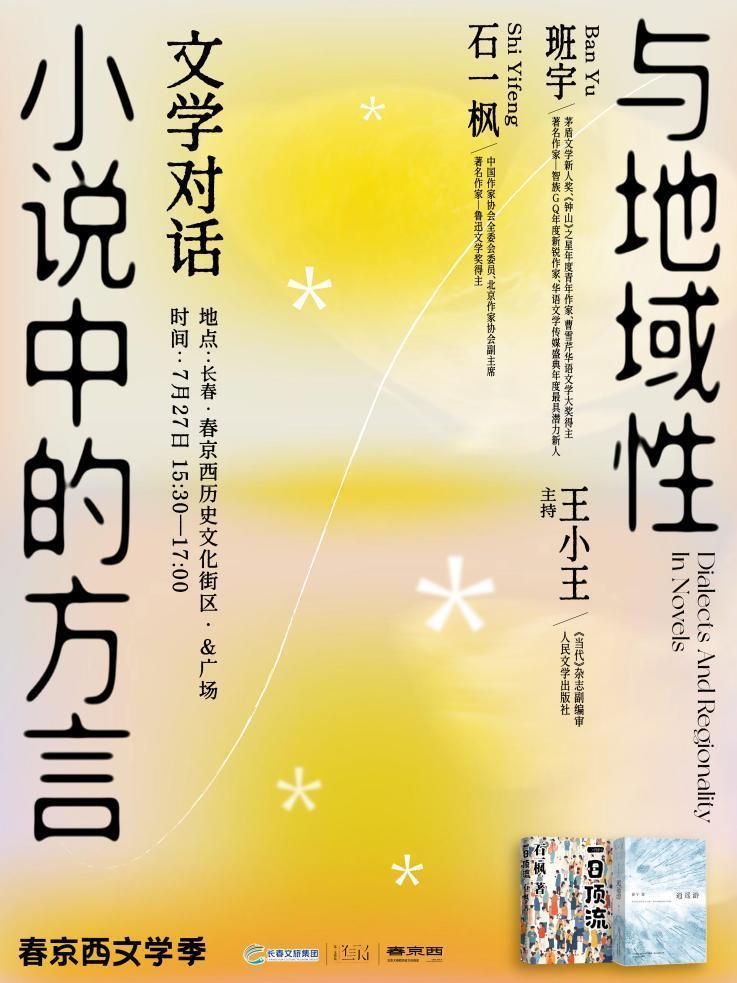

観光業において、方言による料理名の使用は重要なマーケティングツールとして機能します。観光客は、地元の人々がどのように料理を呼び、楽しむのかを知ることで、その地域の文化に親しみを持つことができます。たとえば、ある地方の伝統的な料理を試すために、その地域の方言で説明されたメニューを選ぶことで、観光客はより深い体験を得ることができます。

また、地域のブランド力を高めるために、方言を活かした料理のプロモーションが行われているケースもあります。特に食文化をテーマにした観光イベントでは、方言が料理名として使われ、その地域ならではの魅力を引き出す名前がつけられます。このような取り組みにより、訪れる人々が地域の文化や歴史をより深く理解できる機会を提供しています。

4. 食文化の継承と方言の役割

4.1 伝統的な料理の継承と方言

伝統的な料理が継承される過程において、方言は重要な役割を担っています。家庭の中で、親から子へと料理のレシピや調理法が伝えられる際、方言が使われることでより身近に感じられるからです。方言を通じて、特別な触れ合いが生まれ、料理が単なる食事以上の意味を持つようになります。

また、家族や地域の中で伝統を守るためのコミュニケーション手段としても、方言は不可欠です。方言を使った会話は、料理の重要性やその背景にある文化的な物語を伝えるのに最適です。これにより、食文化が経済的な利益だけでなく、地域社会のつながりを強化し、アイデンティティを育む役割も果たしています。

4.2 方言が食文化のアイデンティティを構築する

方言は地域のアイデンティティを形作る重要な要素です。住民が使用する方言や料理名は、その土地の誇りを示し、互いの絆を深めることにも寄与します。方言は、地域特有の料理や習慣を保持するための手段としても機能し、その地域の文化を語り継いでいく役割を果たします。

地域料理が持つ独自性は、方言によってさらに強調され、外部の人々に対してその土地の魅力を伝えます。たとえば、ある地方の特産を使った料理が、方言で表現されることで、観光地としての魅力も増すことになります。このように、方言は食文化のアイデンティティを支える重要な基盤となっています。

4.3 教育と文化伝承における方言の役割

教育の場においても、方言は食文化の継承において重要な役割を果たしています。学校教育や地域のワークショップでは、料理を通じた体験学習が行われることが多く、方言を使ってその背景や歴史を学ぶことができます。これにより、子どもたちは地域の食文化を体験しながら、自分たちの文化に自信を持つことができます。

また、地域の伝統的な料理を学ぶためのクッキングクラスでは、方言が使われることが一般的です。こうした場所で学ぶことによって、料理に対する興味や理解が深まり、地域の食文化が次世代へと引き継がれることになります。このように、方言は文化伝承の重要な一環として機能し、消えてしまってはならない料理や習慣を守る助けとなっています。

5. グローバリゼーションと方言の変化

5.1 グローバル化がもたらす影響

グローバリゼーションは、食文化や方言に対して大きな影響を与えています。外国の料理が中国に広がることで、新たな食材や調理法が取り入れられ、地域の食文化が変化していく姿が見られます。これに伴い、方言で呼ばれる料理名や味付けも変わってきているのが現実です。

たとえば、ファーストフード文化の波が広がる中で、地元の食材を使用した料理が影を潜めることもあります。これにより、伝統的な方言の名称が使われなくなる可能性があり、地域特有の食文化が失われつつあるという懸念があります。また、外部からの影響を受けることで、方言の使用も減少し、言語の多様性が失われるリスクが高まっているのです。

5.2 現代における方言の保存と変容

現代中国においては、方言の保存や活用が試みられています。地域の食文化を守るために、方言や伝統料理がテーマのイベントが開催され、地元の人々がその魅力を再認識する機会となっています。また、方言を使った料理教室でも、参加者が地域の独自性を学びながら楽しむことが出来るようになっています。

一方で、方言の変容も見逃せない現象です。外来語の導入や他の方言との混交が進む中で、地域の言葉がどのように変化しているかを観察することも重要です。たとえば、SNSやインターネットの普及により、若い世代の間で新たな言葉遣いや表現方法が生まれていることがあるため、古い方言が消失する危険性もあるのです。

5.3 今後の展望:日本と中国の食文化交流

今後の展望として、日本と中国の食文化の交流が期待されます。双方の料理や文化が融合することで、食べ物を通じた新しい関係が構築される可能性があります。双方の方言を通じて、食文化のアイデンティティが強化され、観光や教育の視点からも非常に有意義な結果が期待されるのです。

特に、料理名やレシピの翻訳に方言が使われることで、より深い文化理解が得られるとともに、相手国の文化に対する興味を引き出すことができます。このような相互交流は、食品業界にも新たなビジネスチャンスをもたらすことになるでしょう。さらには方言の保存活動が推進され、食文化の多様性と豊かさがより強調されることが期待されるのです。

6. まとめと考察

6.1 本論の要約

本論では、食文化における方言の役割および地域性の関係について探求してきました。食文化は地域の気候や地理的条件に影響を受けて変化し、方言はその文化を表現する重要な要素となっています。方言を通じて伝わる料理名や調理法には、地域のアイデンティティや歴史が反映されています。

さらに、方言の役割を通して、伝統的な料理がどのように継承されているか、またその過程での教育の重要性についても述べました。グローバリゼーションの影響が懸念される中、地域特有の文化を守るための努力も必要です。

6.2 今後の研究方向性

今後の研究方向性として、方言と食文化の関係をさらに深く掘り下げることが求められます。語彙の変化や地域間の食文化比較、さらにはグローバリゼーションが地域文化に与える影響を分析することが有益です。また、実際に地域を訪れ、現地の人々との対話を通じて理解を深めることも重要です。

6.3 方言を通した食文化の理解の重要性

方言を通じて食文化を理解することは、地域のアイデンティティを尊重し、他者との交流を深めるための手段となります。食文化と方言は、単なる料理や言葉を超えた豊かな歴史と多様性の象徴です。今後も地域ごとの食文化への理解を深め、方言を生かして文化の継承を続けていくことが、私たちの責任だと考えます。