招き猫は、日本の文化において非常に重要な存在で、特に商売繁盛や幸福を呼ぶ象徴として知られています。この小さな猫の像は、様々な地域で異なる特徴を持ちながら独自の進化を遂げてきました。本記事では、日本各地の招き猫の特徴について詳しく見ていきたいと思います。招き猫の基本知識から地域ごとの独自性、デザインや色彩、地域文化との関係、そして現代における役割まで、幅広く解説していきます。

1. 招き猫の基本知識

1.1 招き猫とは

招き猫は、手を挙げた姿で知られる猫の像で、一般的には陶器や木材で作られています。左手を上げているものは、商売繁盛を象徴し、右手を上げているものは、良縁や健康を呼ぶとされています。招き猫は、日本の家庭や店舗によく飾られ、訪れる人々に幸運をもたらすと信じられています。

招き猫の一般的なデザインは、白い猫と赤い首輪、金色の鈴が特徴です。しかし、地域によっては色彩やデザインに独自の特徴があり、それがその土地の文化や歴史と深く結びついています。例えば、京都の招き猫は、伝統的な工芸品として観光客にも人気です。

招き猫が持つ意味は、時代と共に変化してきました。元々は庶民の間で広まり、商売の繁盛を願う人々に支持されましたが、今では多くの人々が日常生活に招き猫を取り入れています。お守りとしてだけでなく、インテリアとしての価値も見直されています。

1.2 招き猫の起源と歴史

招き猫の起源には諸説あり、一説によれば、江戸時代の日本で始まったと言われています。この頃、商人や職人たちの間で、招き猫を神棚や店舗に置くことで繁盛を願う風習が広まったのです。特に、伊勢屋と呼ばれる定職を持つ商人が、自らの店を繁盛させるために招き猫を作り始めたという説があります。

また、招き猫は江戸時代の民間信仰に由来しているとも言われています。特に「猫」が縁起の良い動物とされ、その姿が商売繁盛をもたらすという伝説が広まっていきました。今では、招き猫は日本の象徴的なアイコンとなり、その存在は国内外で認知されています。

近年では、招き猫に対する注目が再燃し、アーティストやデザイナーたちが斬新なデザインの招き猫を創作することで、伝統と現代の融合が進んでいます。これにより、招き猫の価値がさらに高まり、多くの人々が其の魅力に取り憑かれています。

2. 地域ごとの招き猫の特徴

2.1 京都の招き猫

京都の招き猫は、伝統工芸品としての側面を持っています。特に「京招き猫」として知られ、職人たちにより手作りされています。京都の招き猫は、風情を重んじたデザインや繊細な装飾が特徴で、色彩も洗練されています。観光地としても人気があり、外国人旅行者にも広く知られる存在です。

京都の招き猫は、歴史的背景と地域の文化が色濃く反映されており、五色の色彩が用いられることが多いです。例えば、白は「福」を、黒は「魔除け」を意味します。このように、色ごとにその意味が異なるため、地域の人々はそれを意識して購入することが多いです。

さらに、京都には招き猫をテーマにしたイベントも数多く開催されています。例えば、毎年春に行われる「京都招き猫祭り」では、地元のアーティストや職人たちが手がける様々なデザインの招き猫が展示され、訪れる人々に楽しさを提供しています。

2.2 横浜の招き猫

横浜の招き猫は、外国文化との融合が見られる魅力的な存在です。特に、横浜は開港以来、多国籍な文化が混在する土地柄から、多様なデザインが展開されています。たとえば、横浜の中華街では、中華風の招き猫が存在し、異文化を反映したユニークなデザインが特徴です。

横浜の招き猫には、特にエキゾチックなモチーフが取り入れられることが多く、カラフルな模様や装飾が施されています。これにより、他の地域の招き猫とは一線を画す独特のスタイルが確立されています。地元のアーティストによるデザインもあり、観光客だけでなく地元の人々にも愛されています。

また、横浜では「招き猫フェスティバル」などのイベントが行われ、様々な招き猫が集結し、ワークショップやパフォーマンスが行われます。これにより、人々が招き猫に対する理解を深める機会も提供されています。

2.3 福岡の招き猫

福岡の招き猫は、地元の特産品や風土を取り入れたユニークなスタイルが魅力です。例えば、福岡では「博多織」を用いた招き猫が製作され、伝統的な紋様が取り入れられています。このように、地域のアイデンティティが反映された招き猫は、観光客にとっても素晴らしいお土産となっています。

また、福岡には多くの神社があり、招き猫が神聖視されています。地元の神社では、招き猫の御守りが販売されることもあり、参拝者が幸福を祈願する際に利用されることが多いです。このように、招き猫は福岡の文化や伝説とも深く結びついています。

福岡の招き猫は、クリエイティブなイベントや展示も充実しています。例えば、福岡アートフェアでは、地元アーティストによる斬新な招き猫のアート作品が出品されることがあります。このように、地域のアートシーンと招き猫が絡み合い、より多様な文化を形成しています。

2.4 鳥取の招き猫

鳥取の招き猫は、ユニークな個性を持ち、地域の特色が際立っています。特に、鳥取県はその自然環境と豊かな文化に恵まれており、地元の名産品や伝説をテーマにした招き猫が人気です。例えば、地元の砂丘をモチーフにしたデザインは、鳥取ならではの特徴を持っています。

また、鳥取では「砂の美術館」という施設があり、招き猫を使ったアート展示も行われています。砂で作られた招き猫や、地元アーティストによる斬新な解釈が加わった作品は、訪れる人々を魅了しています。このように、鳥取の地域文化と招き猫のコラボレーションが実現しています。

さらに、鳥取の招き猫には、地元の妖怪や伝説が反映されることが多く、地域の人々に親しまれています。例えば、「因幡の白兎」にちなんだデザインの招き猫は、観光客にも人気があります。このように、鳥取の招き猫は、その土地に深く根ざした文化を象徴しています。

3. 招き猫のデザインと色彩

3.1 一般的なデザインの特徴

招き猫のデザインはシンプルながらも特徴的で、猫の姿勢や手の位置、そして色使いに大きな意味が込められています。一般的には、招き猫は右手を上げて金運を、左手を上げて幸福や良縁を招くとされています。また、目の表情や耳の形状も、それぞれのデザインによって異なります。例えば、一部の地域では、大きな目が特徴的な招き猫が人気で、これにより「より多くの幸運を引き寄せる」とされているのです。

手を挙げる姿勢も重要であり、上げ方によって意味が異なります。たとえば、左手を上げている招き猫は「お客さんを招く」とされ、右手を上げているものは「金運を招く」とのこと。また、招き猫のアームスタイルには、左右どちらであろうと「猫の手」を垣間見ることができるデザインが多く見られます。これにより、可愛らしさを演出し、見る人々を癒してくれます。

さらに、最近ではアートやデザイナーの手によって個性的な招き猫が次々と登場し、従来の枠を超えるデザインの多様性が進化しています。これにより、伝統を守りつつも新たな魅力を持った招き猫が多くの人々に親しまれるようになってきました。

3.2 色ごとの意味

招き猫の色彩は、各色ごとに異なる意味を持っています。一般的な色は白、黒、金、赤、青があり、それぞれの色には由来や価値が込められています。例えば、白色の招き猫は「平和」や「福」を意味し、多くの家庭で好まれています。一方、黒色の招き猫は「魔除け」とされ、危険や害から守ってくれると言われています。

金色は特に「金運」を象徴し、商売繁盛を願う人々に人気です。これに対して、赤色の招き猫は「愛情」や「健康」を意味します。赤色の招き猫は、特に女性が好む色とされ、家庭内での幸せを呼ぶと信じられています。また、青色は「感情の安定」や「無病息災」を願う色とされ、色ごとの意味を意識した選び方が多くの人に広まっています。

色の意味には地域差もあるため、各地域の文化や風習によっても解釈が異なることがあります。これにより、招き猫を通じて地域ごとの魅力や文化的背景を知ることができ、皆さんにとって特別な意味を持つアイテムとなるでしょう。

4. 招き猫と地域文化の関係

4.1 地元の伝説や風習

招き猫は、その土地の歴史や文化に深く結びついています。多くの地域には、招き猫にまつわる特別な伝説や民話が存在し、これが地域の人々にとって重要な意味を持っています。例えば、京都には「招き猫伝説」があり、ある店で働いていた猫が、店の主を助けたことからその店が繁盛したという話があります。このような伝説は、招き猫を飾る理由やこだわりとなっているのです。

地方の祭りやイベントでも、招き猫は欠かせない存在です。地域の特色を表現した招き猫の展示や販売が行われ、訪れる人々がその土地の文化を体感する機会となります。特に、地域ごとの祭りやイベントでは、オリジナルの招き猫が作られ、それが観光名所としても注目されています。

さらに、地域ごとに異なる風習も招き猫に込められた意味に影響を与えています。たとえば、地方によっては「招き猫を寝る位置から見える場所に置くことで、幸運を引き寄せる」とされることもあり、各地域の人々の生活習慣や考え方に根ざした信仰があることを示しています。

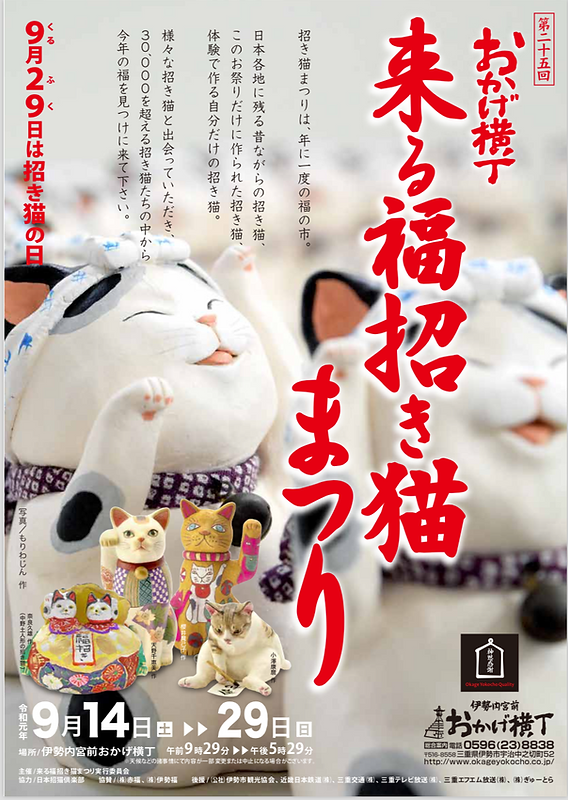

4.2 招き猫にまつわるイベント

招き猫に関するイベントは日本各地で定期的に行われており、地域の活性化や文化交流の場として重要な役割を果たしています。たとえば、「招き猫まつり」では、さまざまなデザインの招き猫が展示され、その背後にあるストーリーや文化を知ることができます。また、招き猫をテーマにしたワークショップも開催され、訪れる人が自分自身の招き猫を作る体験を楽しむことができます。

さらに、招き猫に関するアートイベントも行われており、地元のアーティストたちによる斬新な解釈やデザインが観客を魅了しています。このようなイベントは、地域の文化を知りながら楽しむことができるため、多くの人々に親しまれています。

地元の学校や団体も参加し、地域の子供たちが招き猫をテーマにした作品を作成することがあり、次世代に文化を伝える役割も果たしています。このように、招き猫は地域の人々や文化のつながりを深める重要な要素となっています。

5. 招き猫の現代の役割

5.1 観光地としての招き猫

現代において、招き猫は観光地のシンボルとしての役割がますます重要になっています。特定の地域や観光地では、その場所ならではの招き猫が観光名所として取り上げられ、多くの観光客を魅了しています。例えば、招き猫をテーマにした特別な店舗や展示館が開かれ、旅行者が訪れた際に記念品として招き猫を購入することができます。

地元の観光協会も、招き猫を活用して地域の魅力を発信しています。その土地の特色や文化を反映したオリジナルのデザインを作成し、観光客にアピールしているのです。招き猫を通じて、地域の文化的なアイデンティティを強調し、訪れる人々に深い印象を与えることが目指されています。

また、SNSや旅行サイトでの情報発信も重要です。多くの観光客が、写真や動画を通じて招き猫をシェアすることで、その場所の魅力が伝わり、訪問者を増やす要因となっています。このように、招き猫は観光業への影響を持ち続けており、新たな観光資源とされています。

5.2 招き猫のグッズと商業利用

招き猫は、その魅力から多岐にわたる商品展開がなされ、商業利用が進んでいます。多くのショップでは、招き猫をモチーフにしたアクセサリー、雑貨、人形などが販売されており、特に若い世代にも人気を集めています。招き猫のデザインを取り入れた商品は、インテリアとしても使いやすく、飾ることで楽しむことができるため、手軽に幸運を呼び込むアイテムとして重宝されています。

さらに、近年のブームにより、オンラインショップでも招き猫グッズが多く売られています。特に、ユニークなデザインやアート性の高い招き猫が評価され、手に入れるためには予約が必要なほど人気となっている商品もあります。これにより、招き猫はただの縁起物としてだけでなく、文化的価値を持ったアート作品としても認識されているのです。

その結果、様々な地域で開催される招き猫の展示会やイベントも、商売としての側面を強化するようになっています。出店者にとっては、多くの観客に自らの作品を直接見てもらう貴重な機会となり、売り上げの向上にもつながるため、地域活性化の一助となっているのです。

終わりに

招き猫は、地域ごとに異なる文化や歴史を背負いながら、今なお多くの人々に愛され続けています。各地域の特性を理解することで、招き猫にどれだけの意味が込められているのかを知ることができ、より深くその魅力を楽しむことができます。これからも、招き猫は日本の文化の象徴として、多くの人々の生活に寄り添い続けることでしょう。各地の招き猫を探求し、新たな発見を楽しむ旅に出るのも良いかもしれません。