中国の水墨画は、その独特な技法と深い歴史によって、多くの他の芸術形式に影響を与えてきました。この影響は、日本の水墨画や現代アート、さらには海外のアーティストにも及んでいます。本記事では、水墨画の影響を受けた他の芸術形式について、具体的な事例や背景を交えて詳しく見ていきたいと思います。

1. 水墨画の歴史

1.1 起源と発展

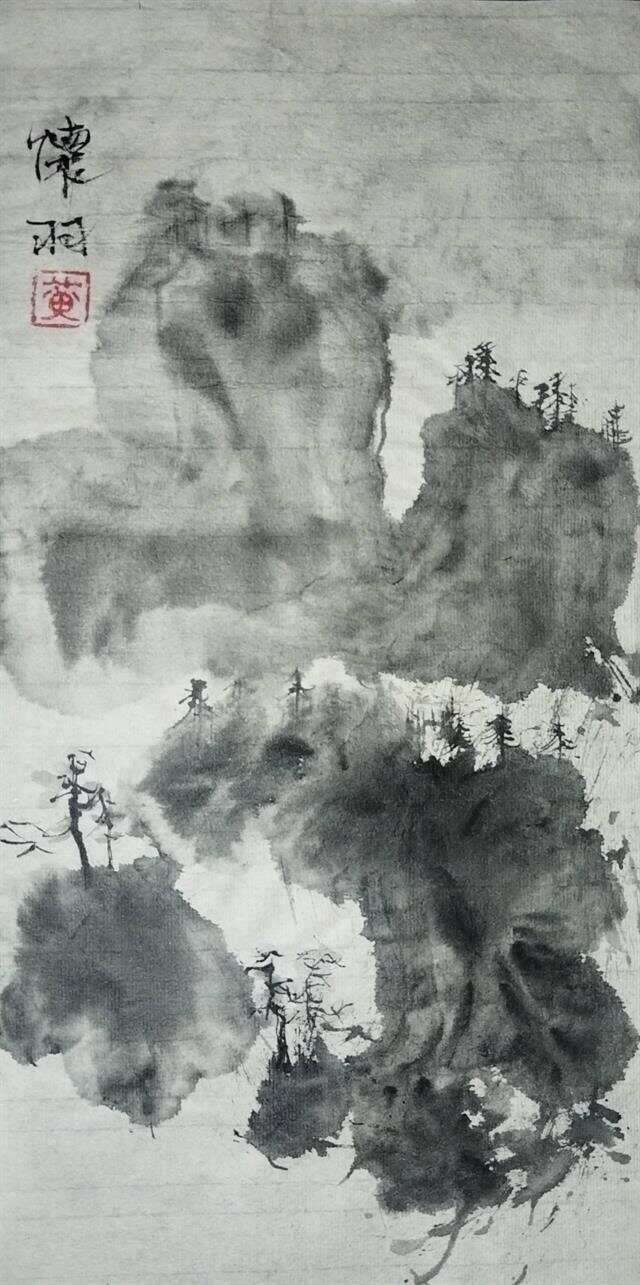

水墨画は中国で約1,500年前に始まり、最初は書道の一部として発展しました。この時期の水墨画は、主に自然を模写する作品が中心で、絵画というよりは、文人の精神を表す手段でした。特に、唐代の時期には、官僚や詩人たちが共同して自然の風景を描く文化が盛んになりました。これが後の伝統的な水墨画スタイル形成の基礎となります。

水墨画は、技術的にも進化を遂げました。宋代には、具体的な風景や人物を描くスタイルが確立され、徐々に独自の表現性を持つ芸術として成長します。この頃の作品は、よりリアルな描写を目指す一方で、画家の感情を抽象的に表現する技法も見られるようになりました。

1.2 古代から近代への変遷

元代に入ると、水墨画は新たな局面を迎えます。特に、元代の絵画は「文人画」と呼ばれ、詩や書道と同様に知識人の文化的活動の一部として評価されるようになります。この時期の画家は、個々のスタイルを確立し、感情表現や哲学的なテーマを組み込むようになります。例えば、黄公望や倪瓚といった画家は、自然を通して自身の内面を表現することに情熱を注ぎました。

清代に入ると、新たな流派の台頭も見られます。清代の水墨画では、より細密な描写や色彩の豊かさが強調されました。このような変遷を通じて、水墨画は常に時代の流れや思想に影響を与えながら、進化し続けました。

1.3 現代水墨画の特徴

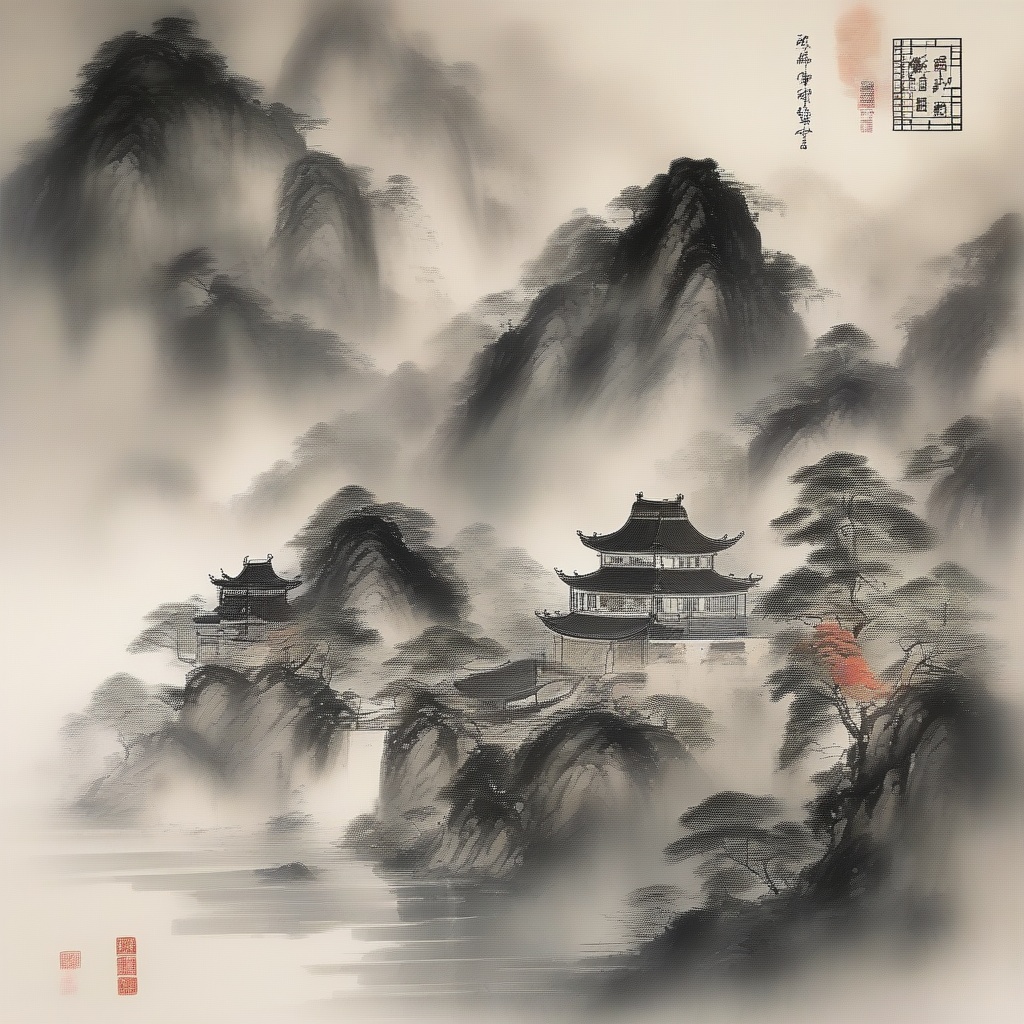

現代の水墨画は、古典的な技法を保持しつつも、新しいスタイルやテーマを取り入れることで新たな表現が生まれています。例えば、現代のアーティストたちは抽象表現やポップアートの要素を取り入れることで、伝統的な水墨画を再解釈しています。また、グローバルな視点から見ると、他の文化や芸術と融合することで、国際的な影響を受けた作品が数多く生まれています。

このような動きの中で、現代水墨画は単なる伝統的技術の継承にとどまらず、アートフェスティバルや国際展示会などでも注目されています。特に、中国国外での水墨画の展覧会は、現代的な文脈での理解を深める良い機会となっています。

2. 水墨画のスタイルの違い

2.1 北派と南派の比較

水墨画のスタイルには大きく分けて北派と南派があります。北派は、力強い筆致と鮮明な描写が特徴で、特に冬の風景や動物を描くことが得意です。一方、南派はより柔らかい線と淡い色使いが美しさを表現し、特に花や鳥を題材にすることが多いです。北派の代表的な画家には、著名な宋代の画家・李公麟がいます。彼の作品は、北派の特徴である豪放なタッチが目を引きます。

南派の代表的な画家は、米芾です。米芾は、筆の運びがしなやかで、情感豊かな作品を多く残しています。彼の作品は、繊細さと抒情性を兼ね備えたものが多く、見る人に深い感動を与える要素があります。北派と南派の間には、このように明確なスタイルの違いがあり、これが水墨画の多様性を生み出す要因となっています。

2.2 具象と抽象のスタイル

水墨画のスタイルは、その表現方法によって「具象」と「抽象」に分類されます。具象水墨画では、具体的な形状や情景が描かれ、観賞者は絵画を通して実際の風景や事物を楽しむことができます。このスタイルは、伝統的な水墨画に根付いており、自然や歴史的な場面が多く描かれています。たとえば、王希孟の「千里江山図」は、壮大な風景を具象的に描いた作品として名高いです。

一方、抽象水墨画は、形や内容にとらわれずに感情や思想を表現することを目的としています。現代のアーティストたちは、筆の動きや墨の濃淡を駆使して、具体的な形がなくとも強いメッセージを伝えようとします。このスタイルは、特に20世紀後半から注目を浴びるようになり、アーティストたちは自由な発想で作品を創造しています。

2.3 各流派の代表的な画家

水墨画にはさまざまな流派が存在し、それぞれに特色ある画風を持っています。たとえば、南宗画派の李白は、自らの詩と絵画を融合させることに成功し、そのスタイルは非常に人気を博しました。また、清代の八大山人は、具象的な描写から抽象的な表現へと移行し、新たな道を切り開きました。

他にも、浙江省の画家である范宽は、壮大な山水画で知られています。彼の作品は、力強い線と複雑な構図によって、自然の偉大さを見事に表現しています。このように、各流派には独自の特色があり、それぞれの画家が持つ個性が水墨画全体の豊かさを引き立てています。

3. 水墨画の技術と手法

3.1 筆と墨の選び方

水墨画において、筆と墨の選び方は非常に重要です。水墨画の筆は、特に素材や形状が多様で、自分のスタイルに合ったものを選ぶことで、より豊かな表現が可能になります。たとえば、狼毛の筆は、柔らかくしなやかな線を描くのに適しており、細かい描写や繊細な表現が求められる作品で多く使用されます。

墨の選び方も同様に大切で、濃さや質感によって画面に与える印象が大きく変わります。墨を使い分けることで、作品の中に深い洞察を与えることができるからです。そして、墨を水で薄めることで生まれる独特のグラデーションは、特に風景画において、多様な表現を可能にします。

3.2 色彩の活用

伝統的な水墨画は、基本的にモノクロですが、色彩を追加することもあります。特に、薄い色彩を取り入れることで、作品に奥行きや陰影を与え、より一層の美しさを引き出すことが可能です。色彩の使用は、特定のテーマやモチーフに応じてそれぞれ異なるスタイルを生み出すため、水墨画の表現の幅を広げています。

色彩の使い方は各画家で異なりますが、特に春の花や生物を描く際には色を用いた作品が多見られます。これにより、作品はより活気に満ちた印象を与え、視覚的な楽しさを提供します。水墨画における色彩の考え方は、単なる装飾にとどまらず、作品全体のメッセージ性を強化しているのです。

3.3 用紙と技法の重要性

画紙の選択も、水墨画において見逃せない要素です。中国で使用される伝統的な画紙は、「宣紙」や「生漉き和紙」が代表的です。これらの紙は、筆の運びや墨の吸収性に優れており、画家が描く繊細なラインや自由な筆致を最大限に活かすことができます。

技法についても言及すべきです。水墨画には、筆を使った基本技法と共に、さまざまな技法が存在します。例えば、「濃淡法」と呼ばれる技法は、墨の濃さを変えることで影や深みを表現します。また、筆を立てたり横に寝かせたりすることによって、様々なテクスチャを生み出すことも可能です。

4. 水墨画のテーマとモチーフ

4.1 自然の描写

水墨画の最大のテーマは自然の描写です。山水画や花鳥画など、自然をモチーフにした作品が数多く残っています。このため、自然の美しさや神秘性を感じさせる作品が多く、観る人々に深い感動を与えます。例えば、山水画に見られる雄大な風景や、細部に至るまで描かれた花々は、その美しさから観衆の心を引きつけます。

これらの作品では、筆遣いや墨の濃淡、色彩が緻密に計算されています。雪に覆われた山脈や、静かな湖面の景色が描かれることによって、良し悪しや季節感が強調され、自然との共生や影響を考えさせられる要素も含まれています。

4.2 人物と動物の表現

水墨画では、人物や動物も重要なテーマです。特に人物画は、陰影や表情を巧みに表現することが求められ、画家の技術と感性が試されます。有名な画家である吳道子は、人物を描く際にその動きや感情を捉えることで知られています。

動物については、特に竜や鳳凰などの神話上の生き物が描かれることが多く、これらは中国文化において特別な意味を持ちます。たとえば、竜は力や威厳の象徴として、人々に尊敬され、しばしば王族との関連が強調されます。水墨画における動物の描写は、そのシンボリズムや文化的な意味合いを通じて、作品にさらなる深みを与える重要な要素です。

4.3 文化的象徴と意義

水墨画には文化的な象徴が豊富に盛り込まれています。竹や梅、鶴などのモチーフは、長寿や幸運を象徴するものとして多くの作品に取り入れられています。これらの象徴は、単なる装飾としてだけでなく、作品を通じてメッセージや願いを伝える役割を果たしています。

また、水墨画は中国の哲学や道徳観とも密接に関連しています。自然の一部としての人間や、自らの内面を見つめ直す姿勢などが描かれることで、観る人に深い思索を促すこともあります。これにより、水墨画は芸術以上の価値、すなわち精神的な教訓や文化的なアイデンティティをも表現する手段となっています。

5. 水墨画の影響を受けた他の芸術形式

5.1 日本の水墨画との関係

日本の水墨画は、中国の古典水墨画に強い影響を受けています。特に、室町時代に中国の水墨画が日本に伝わると、禅の思想と結びつきながら独自の発展を遂げました。日本の禅僧たちは、自然の静けさや内面的な平和を追求し、その結果、特に杏花村や雪舟の作品に見られるような、簡素でありながら深い思想を組み込んだ水墨画が生まれました。

また、日本の水墨画は、単に技術を模倣するだけでなく、独自の風景や文化を取り入れることで、リズミカルな筆遣いや日本特有の審美感を生み出しました。たとえば、風景を描く際に使用される色味や構図の取り方は、明らかに日本的な感性が色濃く表れており、これが日本の水墨画の魅力となっています。

5.2 現代アートへの応用

現代アートの世界においても、水墨画の影響は無視できません。特に、近年のアーティストたちは伝統的な技法やテーマを新しいコンテクストで再解釈し、多くの作品を生み出しています。水墨画の自由な筆致や、墨のグラデーションは、現代アートでの抽象表現に活用されることが増えています。

さらに、デジタルアートとの融合も見逃せません。水墨画の伝統を尊重しつつも、デジタル技術を駆使することで、全く新しい視覚体験を提供することが可能になりました。たとえば、アニメーションやプロジェクションマッピングなどの新しい手法を用いた作品が現れ、観る人々に新たな刺激を与えています。

5.3 海外アーティストへの影響

水墨画の影響は日本や中国を越え、海外のアーティストにも広がっています。特にグローバルなアートシーンの中で、アジアの伝統的な技法を取り入れる試みが増加しています。多くのアーティストが水墨画の要素を借用し、自身の作品に反映させることで、文化の融合を図っています。

たとえば、アメリカのアーティストであるヤイオ・クンは、水墨画の要素を取り入れた現代的なインスタレーションを作成し、その作品は多くの観賞者に支持されています。このように、海外のアーティストは水墨画を参考にしつつも、自分たちの文化的背景を織り交ぜた独自の表現を追求しています。

まとめ

水墨画は、その深い歴史と独自の技法によって、多くの他の芸術形式に影響を与えています。日本の水墨画や現代アートへの応用、さらには海外アーティストへの橋渡しの役割を果たしています。このように、水墨画は文化の交流を象徴する存在であり、今後もその影響力は続いていくことでしょう。