中国では、経済の急速な発展と都市化の進行によって、環境問題が深刻化しています。それに伴い、人々の生活や消費行動にも大きな変化が現れています。この記事では、中国における環境意識の現状や持続可能な消費行動への移行が、社会全体にどのような影響を及ぼしているか、また企業や政府、そして消費者自身がどんな役割を果たしているのかを詳しく紹介します。さらに、これからの中国が直面する課題や可能性、国際的な動向に触れながら、持続可能な社会実現に向けての中国の道筋を分かりやすく解説します。

1. 中国における環境意識の現状

1.1 環境意識の高まりと社会的背景

ここ数十年、中国は世界でも有数の経済成長を遂げましたが、その裏で深刻な環境問題が多発しています。大気汚染や水質汚染、土壌汚染などが大都市のみならず地方都市や農村部でも問題となり、一般市民の健康や日常生活に直結するようになりました。北京や上海などの大都市で発生する「PM2.5」などの大気汚染問題は、もはや日々のニュースで見ない日はないほどです。これらの現実を目の当たりにしたことで、市民の環境意識が次第に高まってきています。

こうした社会的背景の中で、環境問題はすべての人に関心事となっています。以前は「経済の発展が最優先」と考えられていたのが、今では「経済成長と環境保護のバランス」が重要視されるようになってきています。家族単位の日常会話でも「環境にやさしい商品」の選択やゴミの分別、リサイクルについて話し合う家庭が増えているのが現状です。

また、都市部ではエコな自転車や電動スクーターのシェアリングサービスの普及も急速に進んでおり、人々の移動スタイル自体が環境負荷を減らす方向へシフトしています。このような現象は、都市のライフスタイルや価値観の変化を如実に表しています。

1.2 政府の環境政策と一般市民の反応

中国政府は、環境保護と持続可能な発展を国家戦略の重要柱と位置付け、様々な環境政策を打ち出しています。たとえば「大気汚染防止行動計画」や「水質改善計画」といった具体的な政策があり、工場への規制や新エネルギー車普及のための補助金制度も導入されています。さらに、2030年までに二酸化炭素排出量のピークアウト、2060年までにカーボンニュートラル達成という大きな目標も宣言されました。

このような政府の姿勢は、市民の意識にも大きく影響しています。公園のごみ捨て禁止区域や、ごみ分別の義務化が実施され、市民生活の中に「エコ意識」が徐々に根付きつつあります。一方で、行政による強制的な取り組みに対して「手間がかかる」といった消極的な声もまだ聞かれるところです。特に高齢者や農村部では新しい仕組みに慣れるのに時間がかかるという課題も見られます。

革新的な点として、都市部では環境に配慮したスマートシティ構想が進められ、IoT技術を使った省エネ管理や、ごみ回収の効率化などが実現しています。これにより住民生活の快適化と環境負荷の低減の両立を目指しています。

1.3 環境教育とその普及状況

中国では、環境教育の強化が進められています。小学校や中学校のカリキュラムの中に環境保護の授業が組み込まれ、若い世代から自然保護やリサイクルの重要性を学ぶ機会が増えています。例えば、学校では「地球環境デー」や「植樹活動」といったイベントが盛んに行われており、実際に生徒が地域の緑化活動に参加するケースも珍しくありません。

学校以外にも、教育プログラムやワークショップが地域コミュニティやNGOの主催で開催されています。都市部では、週末に子どもと一緒に環境保護活動に参加できるイベントや、エコな暮らしを体験できるフェスティバルも人気です。こうした経験を通じて、子どもたちは「環境を守ることはかっこいいこと」「未来のために大切なこと」という価値観を自然に身につけていきます。

大学や研究機関でも環境科学や再生可能エネルギー、持続可能な開発に関する研究が盛んに行われており、専門家やリーダーを育成する取り組みが拡大しています。これらの人材が将来的に社会の各分野で活躍することで、中国全体の環境意識の底上げが期待されています。

1.4 若者を中心とした新しい価値観の出現

最近、中国の若者たちの間で「ミニマリズム」や「消費を控えるライフスタイル」「ゼロ・ウェイスト生活」などの新しい価値観が広まりつつあります。SNSでは、環境にやさしい製品や再利用できる商品を紹介し合うコミュニティが急速に拡大しています。有名なインフルエンサーたちが、マイボトルを持ち歩くことやプラスチック製品を減らす工夫、シンプルな生活の実践例をシェアし、多くのフォロワーに影響を与えています。

また、若い世代は「グリーン消費」を積極的に志向する傾向があります。衣類や食品、日用品など、商品の選択基準として「オーガニック」「エコラベル」「リサイクル素材」などを重視するようになっています。中国発のエコブランドやスタートアップも続々と誕生し、若者向けのデザインやマーケティング戦略で高い支持を集めています。

さらに、大学生や若手社会人の中には、自ら環境保護のボランティア活動やエコイベントを企画する人たちも現れています。共感を呼ぶ活動には多くの協賛企業や行政がサポートし、「自分たちにも社会を変える力がある」という前向きな意識がさらに広がっています。

2. 持続可能な消費行動の定義と特徴

2.1 持続可能な消費とは何か

持続可能な消費とは、環境や社会に配慮しながら、自分たちのニーズを満たす消費スタイルのことを指します。つまり、地球資源を大切にしながら「必要なものを、必要なだけ選ぶ」「使ったものをリサイクルや再利用する」といった考え方が根底にあります。これは一時的な流行ではなく、未来世代のためにも長期にわたって続けるべき価値観です。

具体的には、再生可能エネルギーの利用や省エネ製品の購入、ゴミの削減、なるべく使い捨てしない製品選びなどが当てはまります。また、地産地消やフェアトレード商品を選ぶことも持続可能な消費の重要な一環です。これは「自分の行動が地球や社会全体にどんな影響を与えるか」を意識した生活スタイルとも言えるでしょう。

中国でも都市部を中心に、「持続可能な消費」というワードが一般的になりつつあります。環境対策という大きなテーマの中で、普段の買い物や選択を通じて一人ひとりが地球環境を守る役割を担っていることが広く認識されるようになってきました。

2.2 中国の消費者における行動パターン

中国人消費者の行動にはいくつかの特徴があります。まず、これまで「大量消費」や「贅沢志向」が強かった時代から、だんだんと「質」や「健康」「環境重視」の志向にシフトしています。特に一線都市や沿海地域では、エコバッグを持参したり、プラスチック製品の使用を控えたりする人が増えています。

ネットショッピングの浸透が進んでいる中国では、オンラインで「環境に優しい商品」を簡単に検索・購入できるようになりました。アリババや京東などの大手ECサイトでも、サステナブル商品専用のカテゴリや特集ページが設けられています。若い世代の消費者は、商品のレビューやSNSでの口コミ情報を重視する傾向があり、「みんなが選んでいるから」といった共感ベースで消費行動が広がっていきます。

一方、農村部や中小都市では、まだまだ従来型の消費習慣が根強いことも否定できません。しかし、全国規模で展開される啓発キャンペーンや、政府による分別ごみの徹底などによって、持続可能な消費の意識は少しずつ浸透しはじめています。都市と地方のギャップを埋めるのがこれからの課題といえるでしょう。

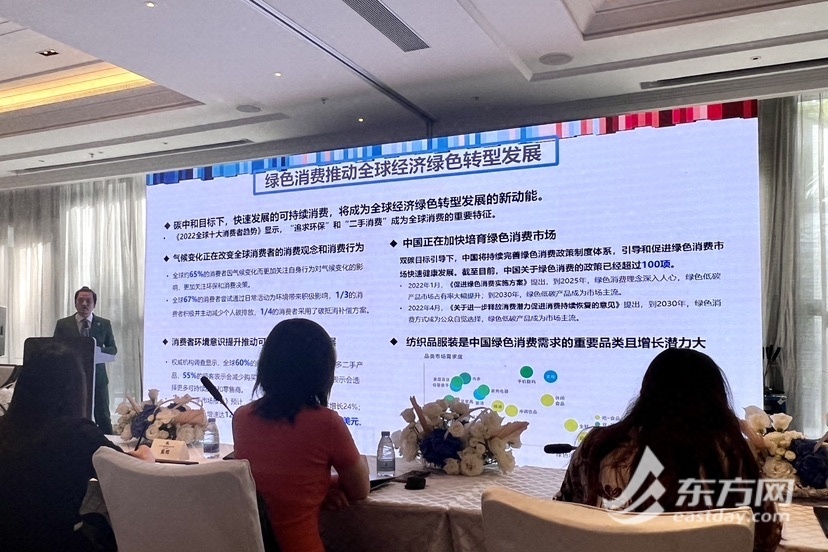

2.3 「グリーン消費」の概念と実践例

「グリーン消費」とは、その名の通り、環境にやさしい商品やサービスを積極的に選ぶ消費行動を意味します。中国でも、この考え方がどんどん注目されるようになっています。例えば、毎日使う洗剤では「生分解性」の原料を選んだり、食品では「有機農法で育てられた」野菜や肉を買う人が増えています。

さらにエコカーやシェア自転車、再生紙やリサイクル素材を使った文房具など、ユニークなグリーン消費の例は数多くあります。有名ブランドの中にも、パッケージを簡易化したり、電力を再生可能エネルギーで賄うなどの取り組みを進める企業が増えてきています。また、使い捨ての容器を廃止して、リユーザブルな商品への切り替えを推進するカフェチェーンも登場しています。

大手通販会社の「天猫(Tmall)」では、エコ商品の特設ページや認証マークが設けられており、環境に対する配慮が消費者の選択基準になってきていることがわかります。こうしたプラットフォームの取り組みは、グリーン消費行動の普及に拍車をかけています。

2.4 持続可能性と経済的利益のバランス

持続可能な消費は理想的ですが、一方で「エコ商品は高い」「手間やコストがかかる」という現実的な課題もあります。中国の消費者の多くは、利便性や価格も重視しているため、環境配慮型商品とのバランスが求められます。企業としても、大胆な値上げをせずにエコ商品をいかに普及させるかというジレンマに直面しています。

このバランスを取るために、サプライチェーンの効率化やイノベーションの推進が必要です。たとえば、リサイクル素材の大量調達によって製品コストを抑えたり、政府の補助金を活用して価格競争力を持たせたりする工夫が見られます。また、共有経済(シェアリングエコノミー)を活用したサービスも経済的利益と持続可能性を両立できる新しいモデルとして注目されています。

さらに、消費者自身の価値観も日に日に変化しています。多少値段が高くても「環境に良い」「社会に貢献できる」と実感できる商品であれば、積極的にお金を使う層が増えている点も見逃せません。企業・消費者・政府の三者がバランスよく協力することで、持続可能な消費社会へと近づいていくでしょう。

3. 企業と市場の動向

3.1 企業によるサステナブル商品開発

中国の企業も、消費者の環境意識の高まりを受けて、サステナブル商品の開発に力を入れています。たとえば、家電メーカーでは「省エネ性能」の高い冷蔵庫やエアコンの開発、大手食品メーカーではパッケージの簡易化やリサイクル素材の利用が進められています。また、アパレル業界でも、オーガニックコットンや再生ポリエステルなどのエコ素材を使った衣服が増えています。

新興企業やスタートアップも、この分野で革新的な商品やサービスを提供しています。例えば、電動自転車のシェアリングサービス「哈啰(ハロー)」や、生分解性プラスチックの開発を手がける企業が急成長。都市のごみ問題や交通渋滞、CO2排出量削減への取り組みに大きく貢献しています。

また、伝統的な企業もサステナビリティレポートの公表やESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みを強化しており、グローバル市場での信頼性向上にも一役買っています。このように、環境に配慮した商品開発は単なるイメージアップにとどまらず、企業自身の持続可能な成長戦略の一部となりつつあるのです。

3.2 グリーンマーケティング戦略

グリーンマーケティングとは、環境にやさしい商品やサービスを、消費者の関心や需要に合わせて訴えるためのマーケティング手法です。中国では、商品パッケージや広告宣伝だけでなく、企業のブランドメッセージ自体にサステナビリティを盛り込む動きが増えています。大手飲料メーカーは「100%リサイクルペットボトル」を前面に打ち出したCMを流したり、化粧品ブランドは「動物実験を行わない」「自然由来の成分のみ使用」といったポイントを強調したりするケースがよく見られるようになってきました。

また、SNSやライブコマースを活用したマーケティングでも、環境への配慮やエコ商品の特長を分かりやすく伝えることに重きが置かれています。中国のSNSプラットフォーム「小紅書(RED)」では、有名インフルエンサーがエコ商品を紹介するとあっという間に注目を集めます。消費者の共感を得て「私もやってみたいな」と思わせることで、グリーン消費行動が広まりやすくなっています。

企業は単なる「環境重視アピール」ではなく、本当に中身のあるエコ活動や製品改良に努めているかどうかも見られる時代です。「グリーンウォッシュ(偽エコ)」への厳しいチェックも進み、信頼できる企業への支持が集まる傾向にあります。

3.3 エコラベルや認証制度の導入状況

中国では、商品の「エコラベル」や「環境認証制度」の導入が急速に進んでいます。たとえば、国家認定の「中国環境ラベル」、国際的には「グリーンリーフマーク」や「エナジースター」などが一般化しつつあり、家電や日用品、建材、化粧品、生鮮食品に至るまで幅広く適用されています。

消費者は、こうしたラベルを参考に商品選びを行い、知らず知らずのうちに「環境に優しい選択」をするようになりつつあります。スーパーやデパートでも「エコ製品コーナー」や「認証マーク付き商品」の特集が目立ち、特に子育て世代や健康に関心の高い層を中心に支持が高まっています。企業側も、エコ認証を取得することでブランド価値の向上や差別化につながると考え、導入に前向きです。

ただし、ラベルや認証の普及には「本当に信頼できるのか?」という消費者の疑問も残っているのが現実です。不正表示や基準の違いで混乱することがないよう、認証制度自体の透明性や厳格な監督体制がこれからますます重要になっています。

3.4 多国籍企業の中国市場への影響

グローバル企業は、サステナビリティ分野での先進的な知見やテクノロジーを持ち込み、中国市場に大きな刺激を与えています。たとえば、アップルやユニリーバ、ネスレなどは中国でも現地生産の再生可能エネルギー化やプラスチック包装ゼロへの転換を進めています。スターバックスは、中国全土の一部店舗でプラスチックストローを廃止し、紙製や再利用可能ストローに切り替えるなど、明確な方針転換を打ち出しています。

これら多国籍企業の取り組みは、現地企業への波及効果も大きいです。競合他社が同様の施策を取り入れることで「グリーン競争」が活発化し、企業全体のサステナビリティレベルが底上げされつつあります。また、サプライチェーン全体での管理基準がグローバル化され、食品や日用品メーカーが国際規格を取得するケースも増えています。

一方で、グローバル基準と中国の現地ルールの間で調整が必要な場面も多く、法令遵守や文化的な適応力が求められます。こうした課題に柔軟に対応できる企業が、市場での競争力を強化し続けています。

4. 持続可能な消費を促進する政策と規制

4.1 政府による法規制とインセンティブ政策

中国政府は、法規制と経済的インセンティブの両面から、持続可能な消費を強力に推進しています。たとえば「中国循環経済促進法」「固体廃棄物法」などの法整備によって、使い捨てプラスチックの削減やリサイクルの徹底、ごみ分別の義務化などが都市部を中心に次々と導入されました。これに違反した場合は罰金が科されるなど、規制も年々強化されています。

加えて、電気自動車などの新エネルギー車購入に補助金を出したり、省エネ改修への減税を実施したり、アパートやマンションの断熱リフォームへの助成を用意しエコライフを推進しています。これらは消費者の購買行動やライフスタイルの転換に大きな後押しとなっています。

一方で、政策の現場運用にはまだ地域差があります。都市部では厳格な施行が進む一方、地方では予算や人手の問題で実効性が課題になる場面も見られます。総合的かつ一貫した政策の展開が今後ますます求められるところです。

4.2 地方自治体による先進的な取り組み

中国の地方自治体も、それぞれの特色や課題をふまえて先進的な取り組みを次々と行っています。代表的なのは、北京市や深圳市、杭州市などの大都市です。北京市は「ごみ分別精度」に力を入れており、ごみの種類別回収率が大幅に向上しています。深圳市では、全住民を対象に「環境ポイント制度」を導入し、環境貢献に応じて金券や割引などの特典を付与する仕組みをスタートしました。

また、四川省成都市ではシェア自転車の普及や都市部緑化プロジェクトを積極的に進めており、環境先進都市として国内外から注目を集めています。海南省は全域で使い捨てプラスチック製品の持ち込みを厳しく規制し、「プラスチックフリーアイランド」として広告展開も行っています。

こうした地方独自の工夫は、他地域に良い影響を与え、全国的なエコ政策の拡大に貢献しています。成功事例を横展開するための地方間ネットワークや情報共有が一層活発になっています。

4.3 市場監督と違反への対応

中国では、市場監督体制も年々強化されています。市場監督当局(市場監督管理総局)は、偽装エコ商品や不正ラベル表示を厳しくチェックし、時には巨額の罰金を科すこともあります。インターネット通販業界では、サイトごとに専門の「エコ商品パトロールチーム」を設け、不正行為や消費者トラブルへの迅速な対応が求められています。

また、消費者からの苦情受付窓口やホットラインも整備されており、不適切な商品の通報や相談が気軽にできる環境になりつつあります。最近では、SNSや口コミサイトを通じた消費者の声が、瞬時に広がり企業に大きな影響を与える例も増えてきました。

さらに、公平性や透明性を高めるために、関連法規の見直しや罰則強化が進んでいます。今後はAIやビッグデータなど最先端技術を用いて、市場全体をリアルタイムに監視していくことが期待されています。

4.4 日中両国の政策比較

日本と中国のサステナブル消費政策は共通点もあれば違いもあります。たとえば、日本ではリサイクル法や省エネ基準のきめ細かな運用、長年にわたる環境教育の蓄積が特徴です。一方、中国は人口や国土の規模が大きく、トップダウン式の強力な法規制とインセンティブで一気に政策を広げるやり方が多く見られます。

政策の実施スピードや行政のリーダーシップは中国の強みですが、地域ごとの経済格差や情報格差、法運用の不均一さなど特有の課題があります。日本側は地域ごとの自主性や市民参加型の取り組み、多様な民間団体との連携が発展しています。両国ともに規制だけでは限界があり、企業や市民を巻き込んだ「共創」が問われる段階に来ているようです。

今後は相互の強みを生かし合い、課題解決や制度設計のノウハウ共有が期待されます。特に都市政策や廃棄物管理、スマートテクノロジーなどの分野で、日中両国が協力することでグローバルにインパクトのあるモデルケースを作れるでしょう。

5. 消費者意識の変化と教育の役割

5.1 メディアとSNSによる意識変革

中国の消費者意識改革には、伝統メディアやSNSの果たす役割が非常に大きいです。テレビや新聞はもちろん、ニュースアプリやWeChat、微博(Weibo)、小紅書(RED)などのSNSを通じて、最新の環境情報やエコ商品、サステナブルな生活スタイルが広がっています。たとえば、有名人が「エコな生活」をアピールしたり、インフルエンサーがグリーン商品を紹介した投稿がフォロワーの消費行動を変化させています。

また、環境団体や研究機関が発信する「ショックを与える」ようなドキュメンタリー映像やアニメーションが大きな社会的反響を呼び、特に若年層の間で「自分ごと」として環境問題に関心を持つきっかけになっています。都市部では「モノよりストーリー」を大事にする風潮も強くなっていて、商品の選び方が「誰がどんな思いで作ったのか」「生産の裏側はどうか」というストーリーテリングと強く結びついています。

さらに、SNS上ではグリーンライフのテクニックや最新情報の共有が活発です。ゴミ分別のやり方やリサイクルスポットの位置、エコ商品のリアルな感想など、消費者同士の横のつながりが知識やノウハウの伝播に大きく貢献しています。

5.2 学校教育と環境教育プログラム

学校教育こそが、持続的な変化の土台です。中国では2003年以降、小中学校の必修科目に環境教育が組み込まれ始めました。授業の中で環境問題の現状やリサイクルの方法などを学び、クラスごとのごみ分別競争や、校庭の植樹活動などの実践プログラムが定番になっています。

また、全国的に小学校から高校までを対象とした「環境知識コンテスト」や「エコ作文コンクール」なども頻繁に開催されています。これらを通じて、子どもたちは単なる知識だけでなく、自分で「できること」を探し、行動に移す力を育んでいます。教科書や副読本だけでなく、動画や体験型ワークショップを取り入れる学校も増えており、飽きさせない工夫がなされています。

さらに、大学では自然科学や地理だけでなく「持続可能な消費」「社会起業」などの新しい分野が科目として人気を集めています。学生たちは地域の環境ボランティア活動やビジネスコンテストを通じて、理論だけでなく社会実装力も身につけつつあります。

5.3 家庭内での教育と行動変化

家庭の中での教育や日常的な「小さな行動」が、最終的には社会全体の消費意識を大きく変えていきます。中国では、親世代と子供世代の価値観や生活スタイル差がよく話題になりますが、環境分野においては子供から親へ新しい考え方が逆流する「リバースエデュケーション」現象も珍しくありません。

例えば、学校で習ったごみ分別を家庭に広めたり、エアコンや照明をこまめに消すよう親に注意したり、といったエピソードはよく聞かれます。子どもが「やってみせる」ことで親が協力する流れが生まれ、「うちもやってみようか」というムードが家庭全体に波及します。

また、主婦層や家計管理を担う大人たちも、「家庭の節約=環境に良い」という意識で省エネ家電や節水グッズ、リサイクル用品を積極的に選ぶようになってきています。家族団らんの時間にエコやサステナビリティを話題にする家庭も増えているようです。

5.4 市民団体やNGOの役割

市民団体やNGOの活動は、社会全体の消費意識変革になくてはならない存在です。中国では、環境NGOやボランティア団体が街中の清掃活動、生態系保護プロジェクト、ごみ分別の啓発キャンペーンなどを盛んに実施しています。代表的なのは「緑色江南」や「自然之友」(フレンズ・オブ・ネイチャー)などで、地域コミュニティを巻き込んだ継続的な活動が多く見られます。

また、学生団体や若手起業家が運営する社会的企業やプロジェクトも注目されています。例として、エコバッグや再生素材を使った生活雑貨を広めるイベント、親子で参加できる自然体験教室、SDGsをテーマにしたワークショップなどがあります。これに協賛する企業や行政も増え、パートナーシップ型の取り組みが中国でもトレンドになりつつあります。

市民団体やNGOは、地域住民の身近な課題に寄り添い、一人一人の意識変化を促す「現場力」こそが最大の強みです。草の根運動がやがて社会全体の大きなうねりとなり、中国社会を少しずつ変えているのです。

6. 課題と将来への展望

6.1 主要な障壁と現状の課題

中国社会で持続可能な消費が定着するうえで、さまざまな障壁や課題が残っています。最大の問題の一つは、都市と地方の格差です。たとえば都市部ではエコ商品を手軽に選べても、農村や中小都市ではそもそも商品ラインナップや購入インフラが整っていない、認証制度の情報が届きにくいといった「アクセス格差」があります。

また、価格面もハードルです。多くの消費者にとってエコ商品は「高い」「贅沢な選択肢」と映ることが多く、家計への負担を理由に避ける人がまだまだ多いのも事実です。誰もが無理なく持続可能なライフスタイルを選べるようにするには、企業・政府の努力を一段と高める必要があります。

さらに、エコラベルや認証の信頼性、グリーンウォッシュ(上辺だけの環境配慮)問題にも取り組まなければいけません。消費者が自信を持ってエコ商品を選べる環境整備や、行政による厳しい監督体制の充実が求められています。

6.2 テクノロジーの進展がもたらす可能性

最先端テクノロジーは、持続可能な消費実現への大きな鍵を握っています。中国はAIやビッグデータ、IoTなどデジタル分野の進展がめざましい国の一つであり、これをうまく活かせば、サステナブル消費の課題克服につながります。

たとえば、スマートフォンアプリによるごみ分別サポートや、QRコードを使った商品トレーサビリティ、エネルギー使用量の自動管理といったIoT技術の生活への浸透はその好例です。大手ECサイトでは、AIを活用して「あなたの消費行動のエコ度」を可視化する機能も開発されています。

また、再生可能エネルギー技術や新素材(バイオプラスチック、リサイクル樹脂など)の進化も期待されており、今後はコストダウンと技術普及が一気に進む可能性があります。テクノロジーが「便利さ」と「サステナビリティ」を両立させる担い手となっていくでしょう。

6.3 日中の協力や国際的な動向

サステナブルな社会を目指すには、一国だけの努力では足りません。日本と中国の協力、さらには国際社会全体の連携が不可欠です。両国は都市化や高齢化、ごみ問題、再生可能エネルギー普及など共通する課題が多く、技術や政策、ノウハウの交流を積極的に深めることができます。

たとえば、省エネ技術や都市のごみ管理、リサイクルシステムなど、日本が得意な分野を中国と共同開発したり、中国の大規模市場で省エネ商品の普及を進めたりといった可能性があります。また、多国間の国際協定や国連主導のSDGs推進プロジェクトにも両国が参画しており、アジア発の成功事例として世界に発信するといった展望も開けます。

こういった協力の積み重ねが、地球全体の環境問題への対応力を高め、人類の持続可能な未来を築く力となります。

6.4 持続可能社会に向けたロードマップ

中国が本当に持続可能な社会に近づくためには、何段階かのステップが必要です。まずはすべての人が「自分事」として環境問題に向き合い、日々の消費行動を見直す意識改革が不可欠でしょう。そのためには教育や情報発信、市民参加型の運動がさらに求められます。

次に、企業や市場が真にサステナブルな商品・サービスを普及させる仕掛けが大切です。価格や利便性、デザイン面でも消費者にとって無理のない選択肢を増やすことで、暮らし自体がエコになる仕組み作りが鍵を握ります。政府・自治体は、法規制と同時にインセンティブやサポートを強化し、イノベーションに報いるエコシステムを目指すことが重要です。

最終的には、こうした積み重ねが社会全体の「標準」となり、個人、企業、コミュニティが一体となって持続可能な社会を実現していくのが理想です。世界最大級の人口・市場を持つ中国だからこそ、そのインパクトは大きく、これからも挑戦と成長が続いていくはずです。

終わりに

中国における環境意識と持続可能な消費行動は、時代の流れとともに着実に進化しています。多くの課題がある一方で、若者を中心とした新しい価値観の台頭、企業や技術の進歩、政策の充実など、希望につながる動きも数多く見られます。今後は、全員が「地球の未来」を意識し、共に知恵を出し合い、自分にできることから行動に移していくことが大切です。その一歩一歩が、持続可能な社会への確かな礎となるでしょう。