中国の地方経済や特産品と地方創生は、今まさに中国社会と経済の新しい成長エンジンとして大きな注目を集めています。都市化が進む中国では、都市と地方との経済格差、産業構造の違い、人口流動にともなうさまざまな課題に直面しています。その中で、地方特産品の魅力を最大限に生かし、地域ごとの資源や文化を生かした地方創生の取り組みが拡大しています。この記事では、中国の地方経済や特産品の現状から、地方創生政策や具体的な事例、さらに日本との比較や将来展望、そしてサステナビリティとの関係まで、幅広くわかりやすく紹介していきます。

1. 中国の地方経済の現状

1.1 地方経済の発展状況と課題

中国の地方経済は、改革開放以来、急激な経済成長を遂げてきました。沿海部を中心に工業化と都市化が進み、現代的な街並みが各地に広がりました。しかし、中国は国土が非常に広く、人口や産業、発展スピードにも大きなばらつきがあります。大都市と農村部、東部沿海と内陸西部では、経済発展の格差が依然として存在しています。

たとえば、上海や深圳、広州のような大都市圏は、製造業、IT産業、金融業などが発展し、国内経済のエンジン役を担っています。一方で、内陸の甘粛省や貴州省、また東北地方の一部などは、比較的工業化が遅れ、農業依存が強い地域も多く残っています。こうした地域では、インフラの整備や産業構造の多様化が大きな課題となっています。

また、働き盛りの若者が都市部に流出し、地方では高齢化や人口減少が進行している現状も見逃せません。地方の産業振興、雇用創出、生活インフラの改善が急務となっており、特に地方資源や地場産業を活かした新しい成長戦略の構築が強く求められています。

1.2 地域ごとの経済格差

中国の魅力は、その広大な土地と多様な民族、文化にありますが、同時に経済発展にも大きな地域格差があります。東部沿海地域、たとえば浙江省や江蘇省、広東省などは輸出入業や先端技術産業などが成長し、1人当たりGDPも高い水準を維持しています。大規模な物流インフラ、国内外投資の誘致、先端都市計画によって経済成長をリードしてきたエリアです。

一方、中西部や西南部(四川省・雲南省・チベット自治区・新疆ウイグル自治区など)は、資源開発や観光産業には強みがあるものの、インフラの遅れや市場アクセスの難しさ、雇用不足など課題を抱えやすい傾向があります。それでも、豊かな自然資源や独自の農産物、民族文化に基づいた地場産業を活かし、地域活性化へ挑戦する事例も増えてきました。

経済格差の解消は、中国政府にとっても重要な政策課題です。都市と地方のインフラ格差、賃金や雇用環境の違い、生活サービスの差をいかに縮小し、国全体の均衡ある発展を実現していくかが大きなテーマとなっています。

1.3 地方産業の特色とその重要性

中国には、長江流域の米や四川省の唐辛子、内モンゴルの乳製品、陝西省のリンゴ、福建省の烏龍茶など、地域独自の特産品や地場産業が豊富に存在します。その多くは、地元の気候や地形、歴史、民族文化に支えられて発展してきました。こうした地方産業は、地域経済の基盤であるとともに、人々の暮らしと地域社会を支える重要な役割を担っています。

特に、農業や食品加工、伝統工芸といった分野は、労働集約型産業でありながら高い付加価値を生み出せる可能性を持っています。また、都市部への人口流出が進む中で、地方産業は若者にとって新たな雇用機会やチャレンジの場を提供しています。実際に、「新農人」と呼ばれる若手農家や起業家が地方に戻り、SNSや電商(EC)を活用して新しい特産品ビジネスを展開する例も増えています。

地域の特色を活かした産業振興は、単なる経済成長だけでなく、地域文化の継承や持続可能な開発にもつながります。こうした視点からも、地方産業・特産品の強みをどのように現代社会に結び付けていくかは非常に重要なテーマだと言えるでしょう。

2. 地方特産品の多様性と市場価値

2.1 地方特産品の定義と分類

中国における「地方特産品」とは、ある地域の自然環境や歴史、民族文化に由来し、地域ごとに独自の価値とアイデンティティを持つ商品を指します。基本的には食品や農産物、加工品、手工芸品などが多く、地元の気候や自然条件、伝統技術がその品質や個性を支えています。また、地方ごとに「無形文化遺産」や「地理的表示(GI)」に指定されている商品も少なくありません。

たとえば、雲南省のプーアル茶、江西省の瓷器(磁器)、新疆の干しブドウやナッツ、甘粛省の枸杞などは、中国国内外でも知名度の高い特産品です。これらは農業・食品加工・工芸の分野にまたがり、多様なバリエーションが存在しています。また、「老舗ブランド」として世代を超えて愛されるもの、逆に近年の創意工夫で注目を集めている「新しい特産品」も数多く登場しています。

分類としては、「農産品」「畜産品」「水産品」「加工食品」「伝統工芸品」「観光土産品」など、原材料や生産方法、用途によってさまざまなジャンルに分かれます。また、最近では「緑色有機(オーガニック)」や「環境配慮型」「知的財産保護商品」など、新しい基準で再評価される特産品も増えてきました。

2.2 伝統食品や工芸品の例

中国各地には、それぞれに個性的な伝統食品や工芸品が根付いています。たとえば、四川省の麻婆豆腐や重慶火鍋、湖南省の辣椒醤(チリペースト)、山西省の酢、広東省の腸粉・点心など、地方ごとに独自の食文化が発達しています。また、甘粛省や寧夏回族自治区は枸杞や小麦製品、内モンゴル自治区ではヨーグルトやチーズ(乳製品)が有名です。

工芸品では、浙江省の龍泉青磁、景徳鎮の磁器、四川の竹細工、新疆のウイグル絨毯、チベットの銀細工など、数百年あるいは千年以上の伝統を持つ商品も珍しくありません。こうした手工芸品は、その土地の職人技や美意識が集約されており、中国文化の一端を知るうえでも貴重な存在です。

一方で、現代風のデザインやパッケージ革命で若者層のニーズに応えたり、海外市場向けにアレンジした特産品も登場しています。山東省のワインや雲南省のコーヒー、チベットの有機はちみつなどは、従来のイメージとは異なる新しい特産品の一例です。

2.3 国内・国外市場での評価

地方特産品は、中国国内市場においては「お土産」「贈答品」「農産直送便」「健康食品」「高級食品」など、多様な需要があります。特に、都市部の消費者が地方の「安全・安心な食材」「オーガニック食品」「プレミアム工芸品」に価値を見出し、家庭用や贈答用として購入するケースが増えています。大型のECモール(京東・天猫・拼多多)やライブコマースで地方特産品が全国へと流通する時代となりました。

また、国外市場でも中国の地方特産品は一定の評価を受け始めています。たとえば、福建の烏龍茶やプーアル茶は欧米や日本でも高級茶葉として認知され、新疆のドライフルーツや陝西のリンゴ、山東や河南のピーナッツも海外輸出が順調に伸びています。工芸品では、景徳鎮の磁器や伝統的な剪紙(切り絵)などが観光土産やコレクターズアイテムとして人気を集めています。

近年では、中国内外の健康志向や伝統文化への関心が高まり、地方特産品は新しいマーケティングやプロモーションによってさらに市場価値が高まっています。特にブランド力の向上や流通インフラの強化、品質保証体制の整備が進むほど、地方発の特産品が世界舞台に進出する可能性も広がっています。

3. 地方創生の概要と必要性

3.1 地方創生政策の背景

中国で地方創生の必要性が強く意識されるようになった背景には、さまざまな社会的・経済的な変化があります。都市一極集中、高齢化と人口の空洞化、農村部における所得格差、伝統産業の衰退など、一連の深刻な地方課題が国家レベルで顕在化したためです。政府は「新型都市化」「農村振興戦略」「共同富裕」など一連の政策スローガンを掲げ、都市と地方のバランスある発展、生活環境や行政サービスの格差是正を重要目標に位置付けています。

最近では、「農村振興法」や地方政府による産業支援政策など、具体的な法整備も進んでいます。政府投資によるインフラ整備や、起業家・雇用促進に向けた補助金、貧困地域での特産品振興支援、生活インフラの改善など、多面的な施策が展開されています。特に「一県一品」や「特色小鎮建設」など、特産品や地元ブランドを基軸とする地域振興モデルが注目を集めています。

このように、地方創生政策は中国全体の「社会の安定」と「中長期的な経済発展」を実現するために、今や国家戦略として不可欠なテーマとなっています。

3.2 地方創生の基本目標

中国の地方創生政策には、いくつかの明確な基本目標があります。まず、第一には「貧困地域の脱却」と「中西部・農村の生活環境向上」が挙げられます。多数の地方・農村世帯が安定した収入を得られるように、雇用創出・教育・医療・住宅などの面で包括的な支援が進められています。

次に、「産業構造の多様化と高付加価値化」も大きな目標です。単純な農業や低賃金の生産ラインに頼るのではなく、高品質な地方特産品や観光、伝統文化産業、新たなサービス産業など、多様な産業を育てていくことが求められています。また、地元資源のブランド化や知的財産の保護、さらには市場流通ルートの刷新などによって、持続的な成長ができる仕組みづくりも不可欠です。

さらに、「地域文化の継承」「移住・定住人口の確保」「農村コミュニティの活性化」など、経済成長だけでなく地域社会のつながりや伝統を大切にする姿勢も政策の根底にあります。中国各地では、新しい地方づくりへの若者の取り組みや、都市住民による「逆流移住」現象など、社会的にも新しいうねりが見られます。

3.3 地方経済活性化の意義

地方創生は、単に地方の経済成長だけを目指したものではありません。その意義は、国家全体の均衡発展、社会の安定、文化多様性の維持、ひいては中国の中長期的な競争力強化にあります。大都市部への人口集中が続くと、都市部のインフラや社会保障が限界に達し、同時に地方は過疎化し社会サービスが維持できなくなるリスクがあります。

また、各地域が持つ文化や伝統技術、生態資源などは、全国的な経済成長を下支えする「無形の財産」です。これを活かした地方活性化は、中国全体のブランド力や観光資源の充実、国際交流の促進にも役立ちます。「中国全土がまんべんなく豊かになる」ことは社会の安定だけでなく、市場の拡大やイノベーション力の底上げにもつながるのです。

都市の成長に依存せず、多様な地方資源を生かして全体が活性化する――これが中国社会にとって最終的な目標であり、大きな意義を持っています。さまざまな挑戦がありつつも、地方創生の流れは今後ますます加速することでしょう。

4. 特産品を活用した地方創生事例

4.1 農産品ブランド化の取り組み

近年の中国では、農産品のブランド化戦略が地方経済を変える重要な鍵となっています。たとえば、山東省の「煙台リンゴ」、陝西省の「紅富士リンゴ」、四川省の「郫県豆瓣醤」などは、中国国内で「地理的表示保護」を受け、品質や産地ブランドの強みによって市場シェアを拡大しています。こうした取り組みは、農家の所得向上や雇用創出につながっています。

ブランド化の成功の秘訣は、商品の品質管理の徹底、包装・マーケティングの工夫、物流インフラの強化にあります。また、「無農薬」「有機」などの付加価値や、伝統的な生産工程、独自のストーリーを消費者に訴求することも重要です。湖南省の安仁黒茶や、貴州の辣椒(トウガラシ)などは、地方色の強さや健康志向によって全国的な名声を得ています。

さらに、国家戦略的な支援を活用して「一県一品」運動が進められ、各地の農産品が国内の大手流通チェーンやECを通じて、都市市場や海外市場に進出する例も一般的になってきました。

4.2 観光と連携した特産品プロモーション

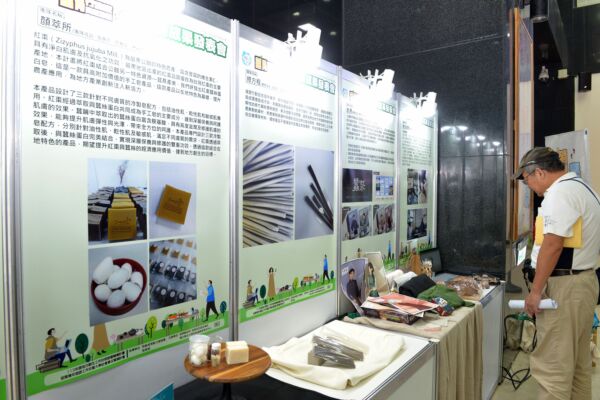

特産品の価値を高めるには、観光との連携が欠かせません。いわゆる「農村観光」「産業観光」など、観光の場で特産品を直接体験し、購入できるしくみが各地で広がっています。たとえば、雲南省のプーアル茶生産地では、茶摘み体験ツアーや工場見学、地元農家との交流プログラムが人気です。参加者はその場で新鮮な茶葉やオリジナルパッケージ商品を購入でき、地域経済への波及効果も高まります。

また、伝統的な工芸品づくりや食文化体験をセットにした「体験型観光地」も増えています。景徳鎮では陶磁器づくり体験、貴州省の苗族エリアでは刺繍や銀細工体験が大変人気です。このような観光と特産品の融合は、現地の新たな雇用創出や若者のUターンにも貢献しています。

さらに、有名映画やSNSインフルエンサーとのコラボで知名度が大きく拡大する例も珍しくありません。雲南省や四川省の美しい風景や伝統食が話題となり、インターネットを通じて特産品の注文が全国・海外へ広がる現象も起きています。

4.3 地域協働による流通・販売戦略

地方創生のもう1つの鍵は、効果的な流通と販売のしくみ作りです。従来、地方特産品は首都圏や海外市場への販路が限定的でしたが、近年は共同配送や物流ネットワークの構築、大手EC企業との提携によって全国規模へと販路が拡大しています。

たとえば、アリババグループの「淘宝(タオバオ)村」モデルは、ネット通販を活用して地方の農家や工芸職人が自宅から直接消費者に商品を届ける革新的な仕組みです。河南省・陝西省・山東省などでは、地元農協や自治体が一体となり、流通インフラや直販所の運営、ブランディング支援を行う例が増えています。

また、地方政府と企業・住民の三者協働による「ブランド連合作戦」や、農業組合・地場産業団体の合同ブランド化なども盛んです。ECによる直販だけでなく、都市型生鮮市場、デパート、観光地アンテナショップなど多様なチャネルが用意され、地域資源を最大限に活用する取り組みが進んでいます。

5. 日本の地方創生との比較と中国独自の取り組み

5.1 日本と中国の共通点と相違点

中国の地方創生政策や特産品振興には、日本の「地方創生」政策との共通点も多く見られます。どちらも人口減少・高齢化・都市一極集中・地域産業の衰退など、共通する課題を持ち、産業振興や雇用創出、観光資源の活用、地域アイデンティティの強化を重視しています。特に「ブランド化」「地理的表示制度」「クラフトツーリズム」「移住促進」「地元産品の輸出振興」などは日中共通のテーマです。

しかし、両国には歴史的・社会的な環境やアプローチにも大きな違いがあります。日本では、人口規模が少ない分、コミュニティの結束や行政・民間の細やかな連携体制が比較的強調されています。一方中国は膨大な人口と広大な領土、多民族社会の中で国家戦略レベルで大胆かつ統一的なリーダーシップを発揮しています。

また、日本は地方独自の小規模・家族経営が多く、「地域密着型」「地元主体」の地道な活動が主流ですが、中国は地方政府主導で大規模インフラ整備や大手企業・外資との連携を組み入れることが一般的です。課題解決に向けてのスケール感、スピード感は中国独特の力強さも特徴的です。

5.2 成功事例から学ぶ政策の工夫

日本の地方創生の中で見られる「道の駅」や「ふるさと納税」などのユニークなモデルは、中国でも参考にされ始めています。たとえば、山東省や浙江省では、地域限定品や農産物を販売する地域直売所が登場し、観光客や都市住民との交流・販売の場にもなっています。また、SNSや動画配信を活用したPR活動、クラウドファンディングによる地域特産品開発の支援なども中国の現場で真似されつつあります。

一方、中国独自の強みは、インターネットとデジタル決済・物流を結びつけた「ネット経済」にあります。大手IT企業やECモールの強力なリソースと地方の特産資源を組み合わせ、「インフルエンサーマーケティング」やライブコマース、AIによる需要予測なども急速に広がりました。湖北省の「直播(ライブ)」による特産品販売、江蘇省の「無人コンビニ」型特産品販売所など、最新モデルも次々と実践に移されています。

また、教育機関や研究機関、企業が一体となって伝統技術のデジタル化やグローバル発信を担う事業も進行中です。世界市場への進出や地域アイデンティティの再発見に向け、中国ならではの創意工夫がいたるところで見られます。

5.3 地域資源活用の新しい可能性

中国の地方創生は、「伝統×革新」「インターネット×地域資源」という新しい活用モデルの開発に挑戦しています。たとえば、歴史的な村落や農村集落を使った「Eコマースビレッジ」、伝統芸能や手工芸技術を活かした教育観光コース、エコツーリズムやアウトドア体験、現代美術とのコラボレーションなど、非常に幅広い分野での可能性が広がっています。

特産食材や工芸品だけでなく、地方で採れる薬草や健康食品、有機畜産、水産資源までもがSDGsや都市健康志向にマッチし、新規ビジネスの核になっています。四川省のパンダ生息地内の観光型農村再生、雲南省の少数民族と連動した新しい生活文化ブランドの開発なども注目の取り組みです。

また、「ニューリテール」と呼ばれるオンライン・オフライン統合型流通や、都市部への「ローカル特産品食品カフェ」出店、全国規模の「特産品フェスティバル」開催など、多層的な市場開拓が次々に進んでいます。今後は伝統資源と最新テクノロジーの融合による、新しい地方創生スタイルがますます主役になっていくと予想されます。

6. 地方特産品振興の課題と将来展望

6.1 課題:流通インフラと品質管理

中国の地方特産品の振興において最大の課題の一つが、十分な流通インフラの整備と品質管理体制の向上です。大都市から遠い山間部や僻地では、道路や冷蔵流通・倉庫設備などが不十分なため、新鮮な農産品や生鮮品が大都市まで劣化なく運ばれる仕組みがまだ発展途上の地域もあります。また、インターネット注文が増加した結果、配送や保管品質の確保が一層求められています。

品質管理の面でも、中国全土で基準やマニュアルの統一化が進められていますが、地域ごとの差異や認証体制の未整備、農薬や添加物の基準違いなど、消費者が安全安心と感じるためにはさらなる努力が必要です。一部のブランド特産品ではスマート農業やAIモニタリング、トレーサビリティなど新しい技術で品質向上に取り組んでいます。

特に、輸出志向型の地方特産品については、国際基準に合わせた安全・衛生・包装ルールへの適応も今後避けては通れません。品質トラブルが国際市場での信頼失墜につながるため、きめ細やかな管理・法制度の整備と現場作業者の教育が不可欠です。

6.2 課題:若者離れと担い手の確保

地方創生と特産品産業の将来を左右するのは、「現場で働く人材」がどれだけ確保できるかです。都市部への人口集中や高等教育志向、労働意欲の多様化などにより、農村や小都市では若者の流出が深刻になっています。これにより、伝統技術や文化の継承、特産品ブランドの維持が難しい地域も目立っています。

中国政府や地方自治体は、起業支援金や住宅支援、リモートワーク推進、「新農人」養成講座、農業体験学校などさまざまな施策で、若者の定住やUターン移住を後押ししています。特産品産業が「かっこいい」「やりがいがある」「生活が安定する」職場になるようイメージ転換を図るメディア戦略も盛んです。都市部の知識層やネット世代が、デジタル技術やマーケティング能力を持ち寄って新たな特産品ブランドを創出する例も増えつつあります。

また、女性や高齢者、障がい者など多様な人材が地域経済や特産品事業に参画できるよう、働き方や教育の場の多様化も求められています。いかにして地域に「希望ある未来」を感じてもらえるかが今後のカギと言えるでしょう。

6.3 今後の展望と国際展開への期待

振興の今後の展望としては、地方特産品の持つ多様な魅力や品質をさらに高付加価値化し、世界市場に向けて発信・輸出を拡大することが注目されています。中国国内需要の伸びとともに、日本や東南アジア、欧米諸国などへの輸出ブランド化も進められています。たとえば、福建省や雲南省の高級茶葉、陝西や甘粛のフルーツ、新疆のナッツ類などは、海外バイヤーから高評価を得ています。

さらに、「食の透明性」「伝統文化体験」「ウェルネス志向」などをキーワードに、国際観光客や現地法人向けのプロモーションも強化されています。デジタル技術を活用したネット販売、ライブ配信、越境ECも今後主流となり、ブランドローカライズやパッケージ適応、海外バイヤー向けの教育事業などもポイントになってきます。

将来的には、中国の地方特産品が「安心・安全・美味しい」「伝統と現代の融合」「サステナブルなライフスタイル」を象徴するグローバルブランドとしてさらに知名度を高めることが期待されています。

7. 地方特産品とサステナビリティ

7.1 環境への配慮と持続可能な生産

現代における地方特産品振興の大前提は、「サステナビリティ」への配慮です。地元の農地や自然資源が未来世代に伝わるよう、オーガニック農法や有機肥料・減農薬生産、伝統的な輪作や森林保全活動などが合わせて推進されています。たとえば、雲南省の有機プーアル茶、貴州省のエコ米、福建省の持続可能な山間果樹栽培など、環境負荷軽減と生産効率向上を両立した事例が多数見られます。

また、生産工程で出る廃棄物や副産物の再利用、省エネ設備の導入、自然資源保護のワークショップ開催など、環境意識の高い農家や協同組合も急増しています。地域全体が「循環型農業」「低炭素経済」「エコ工芸品」をキャッチフレーズに、商品PRや観光プロモーションを強化している点も新しいトレンドです。

将来的には、国際的なサステナビリティ認証やSDGs目標に合わせて、持続可能な農業・産業・観光が一体となった次世代型の地域特産品経営がますます拡大していくことでしょう。

7.2 地域社会との共存と伝統継承

特産品振興は、地元住民や地域社会との共存なくして成立しません。伝統文化や生活様式、地域資源の活用を進めながら、「誰のための特産品なのか」「誰が主役なのか」を常に問い続けることが大切です。中国の各地では、年配の職人や伝統工芸師、古来の農法を守る農家が若手や都市部の起業家とコラボするなど、世代間交流も盛んです。

たとえば、貴州省のミャオ族の銀細工や雲南省のプーアル茶製法、江西省の磁器など、地域住民が主導して観光プログラムや体験教室を企画し、「見る」だけでなく「習う」「作る」「食べる」といった多様な参加型学習が行われています。こうした体験は次世代の子どもたちへの伝統技術継承にも大きく貢献しています。

また、自治体やNPO、教育機関と連携した「ふるさと教育」や地域づくりワークショップも随所で盛り上がりを見せています。伝統を守ることが「新しい価値」を生み出す原動力だという意識が、徐々に社会全体へと広がっています。

7.3 グローバル市場に向けた発信力強化

中国の地方特産品が世界で認められるには、グローバル市場に向けた発信力を高めることも欠かせません。ただ商品を「輸出」するだけでなく、その背景にある歴史や物語、職人技や地域文化といった「ストーリー価値」をどう伝えるかがますます重要になっています。

たとえば、大手ECモールや国際展示会、外国人インフルエンサーとのタイアップ、海外の博覧会での発表など、多彩なPR活動が展開されています。現地語によるパッケージや商品説明、食文化イベント・体験ツアー、「地域の顔」が見えるSNS発信なども定着しつつあります。こうした発信力を強化することで、海外消費者の信頼や好感度を獲得しやすくなっています。

今後は、現地法人やパートナー企業と連携しながら「現地の声」「現地ニーズ」に合わせたローカライズや商品開発を進めつつ、ブランディング・マーケティングのあり方をより洗練していくことが必要です。これにより、中国の地方特産品はローカルとグローバルを結ぶ新しい架け橋となり、地域経済の持続的な成長を強力に支える存在となるでしょう。

まとめ

中国の地方特産品と地方創生の取り組みは、広大な国土と多様な文化資源を背景に、経済成長、社会的課題解決、そして持続可能な発展までをカバーする大きな可能性を秘めています。経済格差や人口移動、伝統の継承と革新、サステナビリティとグローバル市場への挑戦――こうした多様なテーマが密接に絡み合う中、地方特産品の振興は今後さらに注目を集めていくはずです。

伝統と新しさ、都市部と地方、ローカルとグローバルをどう連携させていくか。そこにこそ、現代中国ならではの地方創生のヒントと魅力が詰まっています。未来の中国の発展には、ひとりひとりの地域住民が自らの誇りをもって挑戦し続ける力、そして世界中の人々と手を取り合う開かれた視野が不可欠と言えるでしょう。