中国の経済とビジネスを語るうえで欠かせない存在――それが「経済特区(Special Economic Zones:SEZ)」です。1978年に改革開放政策が始まって以来、経済特区は中国各地で次々と設立され、外国企業をはじめとするさまざまなビジネスが集まり、経済発展の原動力となってきました。経済特区がどのようなもので、なぜ中国にとって重要なのか、そして実際に外国企業がどのように関わっているのか、これを知ることで中国ビジネスのダイナミズムがより身近に感じられるはずです。

本記事では、「経済特区における外国企業の参入と影響」というテーマの下で、経済特区の基本情報から中国での歴史、外国企業の進出状況とその影響、直面している課題や今後の展望まで、幅広く詳しく解説します。具体的な事例や現場の動きを交えながら、分かりやすい言葉でまとめていきます。中国経済の「今」に興味がある方はもちろん、海外ビジネスに携わる皆さんにも役立つ内容を目指しています。

1. 経済特区の基本概念

1.1 経済特区の定義

経済特区(Special Economic Zone:SEZ)とは、一国内で特別な経済政策や規制が適用される地域を指します。こうした地域では、通常の国内経済政策と違い、税制の優遇や外資規制の緩和、行政手続きの簡略化といった措置が取られ、国内外の投資、特に海外資本を積極的に誘致するのをねらいとしています。例えば、法人税の減免や関税の優遇措置、自由な外貨交換などが典型です。

日本でも経済特区に類似した考え方は見られますが、中国の経済特区はその規模や政策の思い切り具合で世界でも特に有名です。「特区」と呼ばれるエリアは、地理的に明確に区分されていることが多く、国内他地域よりも大きな自主権を持つのが特徴です。これにより、他地域よりも迅速かつ柔軟な経済活動が可能となっています。

また経済特区は、新しい政策や規制を試験的に導入する「パイロット地域」としての役割も担っています。中国では、特区で成功した政策を他の地域に徐々に展開する手法がよく使われており、特区自体が「実験場」としても機能しています。

1.2 経済特区の目的と役割

経済特区が設立される主な目的は、国内外の投資を引き付けることによる経済の活性化にあります。では、なぜ特区の設立がこれほどまでに注目されるのでしょうか?それは、自由度の高い経済活動がもたらす「外貨の獲得」「雇用の増加」「技術移転」「経営ノウハウの導入」など、プラスの効果が非常に多いからです。

特区では規制が大幅に緩和されるため、企業は一般地域と比べて速やかに活動を開始できます。これにより「時間コスト」の削減が実現しますし、高度な技術や生産ノウハウを持つ外国企業が参入することで、地域産業の競争力が一気に高まります。また現地の労働者にとっては、新たな雇用機会の創出や賃金水準の上昇など、生活向上につながるメリットも大きいです。

さらに、政府にとっては国際社会との信頼関係や経済関係の強化につながります。とくに中国では、外資導入を通じた経済近代化が戦略的な目標とされてきました。そうした大きな文脈の中で、経済特区は新しい時代の中国をけん引する「顔」とも言える存在です。

1.3 世界の経済特区の事例

経済特区のアイデア自体は中国独自のものではありません。世界中に様々なタイプの特区があります。そのなかでも有名なのは、アラブ首長国連邦のドバイ・ジュベル・アリ・フリーゾーン、インドのノイダ経済特区、ポーランドのカトヴィツェ特区、また日本の沖縄特区などが挙げられます。

ドバイのジュベル・アリ・フリーゾーンは、中東最大というだけでなく、物流・製造・金融など幅広い分野の外資系企業が集まっています。法人税の大幅軽減や100%外資の認可など大胆な規制緩和が特徴です。インドのノイダ特区もIT産業を中心に、効率的な行政手続きや土地の長期使用権などの優遇策を実施し、国内外のIT企業の集積拠点として発展しました。

このように、経済特区の設置は国や地域によって目的や仕組みに違いがあり、また産業政策の軸となることも多いのです。注目すべきは、それぞれの国が自分たちの強みや課題に合わせて「特区モデル」を進化させてきた点です。この点は中国経済の特区政策にも色濃く反映されています。

2. 中国の経済特区の歴史

2.1 設立の背景

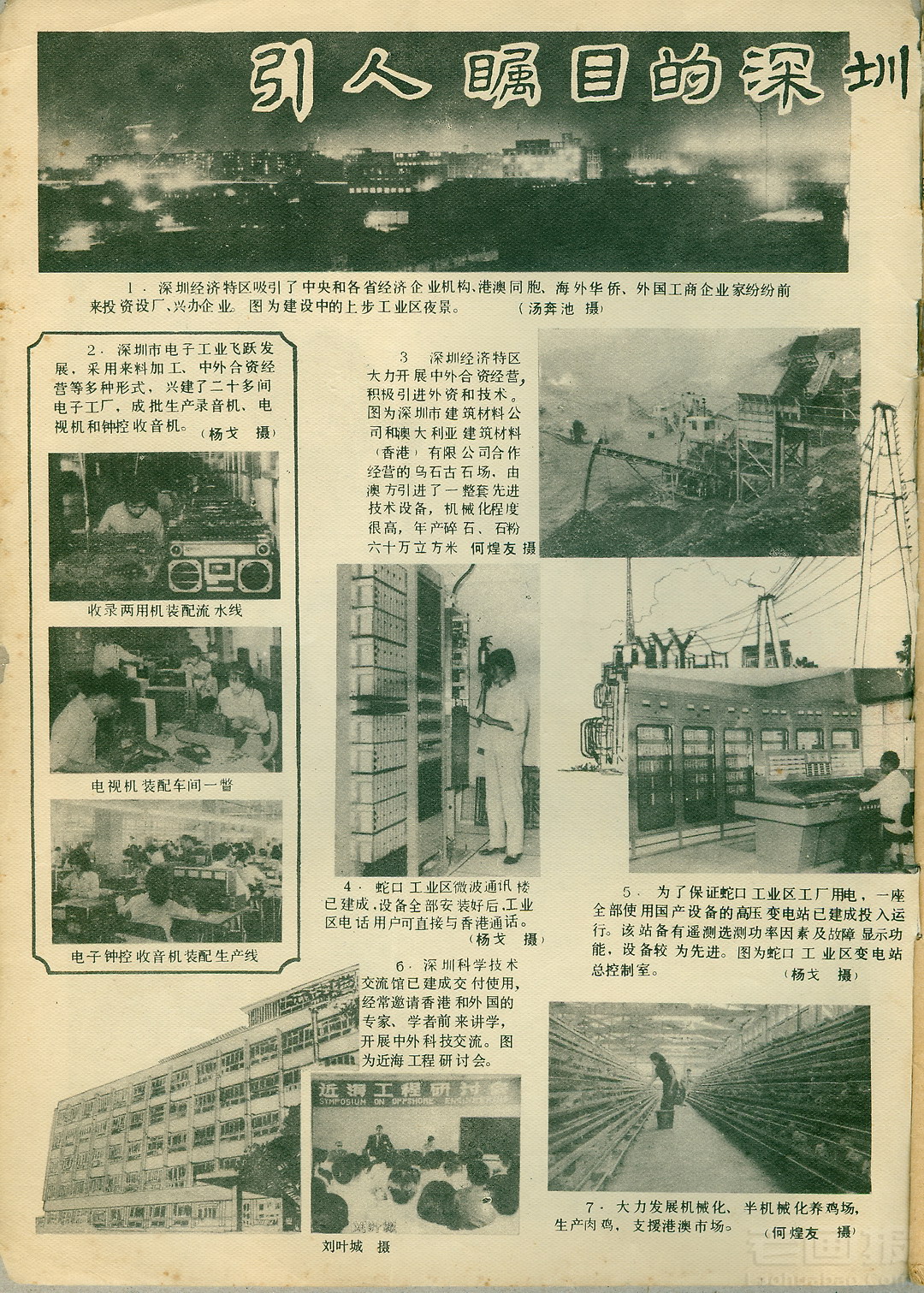

中国における経済特区発足の背景には、1978年に始まった「改革開放政策」があります。当時の中国は経済停滞と技術的な遅れ、貧困問題に悩まされ、世界経済とほぼ隔絶した存在でした。このまま国家全体の発展を図るのは困難だとの認識から、部分的に外部の資本・技術・ノウハウを受け入れてみる「試験区」として経済特区の設立が決まりました。

毛沢東時代の「計画経済」から「市場経済」へと大きく舵を切るなか、最初の特区は広東省の深圳(シンセン)、珠海(ジューハイ)、福建省のアモイ(厦門)、広東省の汕頭(スワトウ)の4か所に設置されます。このようにして「外の風を入れて経済の活性化を図る」という実験が始まったのです。

特区を設ける決断にはリスクも伴いました。外資の流入が社会主義の理想と矛盾するのでは…という議論もありましたが、「開発を通じて全国の経済水準を引き上げる」という説得力が勝り、特区政策は国内的な支持を広げていったのです。

2.2 主要な経済特区の紹介

深圳(シンセン)は中国初の経済特区にして、現在の中国を代表する最先端都市です。40年前までは小さな漁村に過ぎませんでしたが、特区指定とともに高速なインフラ整備、外資誘致が進み、今ではITとハイテク産業の世界的拠点となりました。HuaweiやTencentといった中国を代表する巨大企業が深圳から生まれていることは、特区の成功の象徴です。

珠海(ジューハイ)はマカオと隣接する港湾都市で、主に重工業・観光・不動産開発に力を入れました。アモイ(厦門)は台湾に近い位置にあるため、対台湾経済交流の主要ゲートウェイとして発展しました。一方の汕頭(スワトウ)は海外華僑ネットワークを活用した外資誘致が特色です。

さらに1990年には上海浦東新区も特区に指定され、東部沿海地区の近代化が一気に進みました。「陸家嘴」の超高層ビル群や自由貿易試験区など、現代中国のダイナミズムを象徴する名所になっています。その後、海南島や天津、重慶にも特区が拡大されることで、経済成長のエンジンがいっそう多様化してきています。

2.3 中国経済特区の進化

1980年代から90年代初めの中国特区は、主に輸出加工や軽工業を中心とする外貨獲得型の産業が中心でした。しかしその後、ITや金融、バイオテクノロジーといった先端産業が次々と導入され、特区の産業構造も大きく進化してきました。最近ではAI開発ベース、グリーンエネ関連プロジェクトなど、世界に先駆ける分野にも力を入れ始めています。

また特筆すべきは、制度面の自由度がどんどん拡大してきている点です。たとえば、2013年の「上海自由貿易試験区」は中国初の「自由貿易試験区」として国際金融やサプライチェーン管理、専門サービスなど、多くの新しい試みがスタートしています。現在では全国に複数の自由貿易試験区が設置され、地域間での競争や協力がますます活発化しています。

その一方で、特区政策が周辺地域にも波及し、「環珠江デルタ経済圏」や「長江経済ベルト」といった巨大広域経済圏が形成されるなど、中国全体の成長戦略にもダイレクトに影響を与えています。経済特区は、ただの特別なビジネスエリアから「中国全体を動かす牽引役」へと、その役割が格段に拡大してきたといえるでしょう。

3. 外国企業の参入状況

3.1 外国企業の利点

外国企業が中国経済特区に参入する際の魅力は、多岐にわたります。まず、一番の目玉は「税制優遇」です。以前は、特区に限って外資系企業の法人税が全土よりもはるかに低減されました。近年こそ全国一律の法人税率に近づいてはいるものの、特区では特定産業や新技術分野向けに今でも特別な優遇税制が頻繁に実施されています。

二つ目の利点は「資金繰りの自由度」です。多くの特区では、外貨管理が緩やかで、外貨建ての資本調達や利益の本国送金も比較的容易です。これにより、多国籍企業がグローバルネットワークの一部として中国特区内にビジネス拠点を設立しやすくなっています。

また、行政手続きの簡素さやワンストップサービスの整備も外資系企業の参入を後押ししています。たとえば、会社設立や登記に必要な期間が大幅に短縮され、現地政府による専門サポートセンターも充実。現地でのビジネスが初めての企業でも、あまり言葉や制度の壁を感じずに済む仕組みが着実に整備されてきました。

3.2 外国企業の参入業種

中国経済特区に進出している外国企業の業種は、多種多様です。なかでも製造業がもっとも早い段階から進出し、例えば日本や韓国、台湾の家電・電子メーカーが1990年代から深圳に工場を建て、生産拠点として活用してきました。最近では、テスラ(米国)の電気自動車工場や、ドイツのシーメンスなど、グローバルIT・自動車関連企業が数多く参入しています。

サービス業も近年急速に伸びてきています。とくに金融、物流、ITサービス、ヘルスケアなどの外資系企業が自由貿易試験区などに拠点を構え、「中国全土のビジネスハブ」を担っています。2020年の時点で、上海自由貿易試験区には世界100カ国余り、4万社を超える外資系企業が登録していると言われています。半数以上がサービス分野であることも注目すべき変化です。

また、研究開発拠点としての特区の活用もますます盛んになっています。シリコンバレーのベンチャー企業がAIとロボティクスの共同研究を深圳で展開したり、ヨーロッパの大手自動車メーカーがスマートシティづくりの実験を行ったりと、単なる生産拠点を超えた活用例が広がっています。

3.3 外国企業の参入手続き

中国の経済特区では、外国企業が現地法人を設立する場合の手続きが極めてシンプルになっています。まず、現地政府の投資促進局や専門のワンストップ窓口で申請し、適合する業種や事業計画について審査を受けます。条件が満たされれば、優遇税制の申請や土地・オフィスのリース手続きに進みます。

近年は「ネガティブリスト方式」というルールが導入され、外国資本に制限のある業種以外は全面的に自由化されています。日本企業の進出でも、通常2週間から1カ月ほどで会社設立登記が完了します。例えばユニクロを展開するファーストリテイリングは、上海特区で現地法人を極めて早期に設立でき、すぐに出店を加速しました。

さらに特区によっては、外国人スタッフのビザ取得が簡素化されたり、税関・物流の特別レーンが設けられるなど、「現地での生活や事業運営の総合サポート」が極めて充実しています。また、知的財産権の保護や紛争解決サポートの仕組みも強化され、ビジネスの安心材料となっています。

4. 外国企業の経済的影響

4.1 雇用創出の側面

経済特区が地元にもたらした最も大きな恩恵の一つは「雇用創出」です。例えば、深圳特区だけでも設立から約40年で500万人以上の雇用が生まれています。多国籍企業や海外サプライヤーが新工場や支社を立ち上げることで、現地住民だけでなく、国内他地域からの労働者も集まってきています。

外資系企業は、新しい労働形態や研修制度をもたらします。現地スタッフに海外型のトレーニングやマネージメント知識を提供し、スキルアップの機会を増やしています。例えば、アメリカの大手IT企業は深圳拠点の従業員に対し、シリコンバレー流のプロジェクト管理を直接レクチャーし、それが現地企業のスキル水準向上にもつながりました。

また、間接的な雇用効果も大きいです。たとえば、製造業が集積すれば、その周辺の物流、カフェ、商業、住宅建設、教育といった多様なサービス産業が一緒に発展します。こうして地域全体の人口流入を呼び込む「都市化」の原動力ともなっているのです。

4.2 技術移転とイノベーション

外国企業の参入にともない、中国経済特区は「技術移転」のハブにもなっています。特区で事業を展開する外資系メーカーやIT企業が、最新技術や生産ノウハウを現地スタッフやサプライヤー企業に伝えることで、産業全体の技術レベルが一気に引き上げられました。

たとえば、韓国や日本の電子部品メーカーが深圳で現地メーカーと共同開発を行い、中国市場向けの新型スマートフォンをいち早く作るようになりました。そのなかで生まれた部品や技術が、いまや世界各国で活用されるまでになっています。

イノベーションも活発化しています。外資系企業が中国人エンジニアと共にAI、フィンテック、ロボットなどの分野で最先端の開発を行う事例は枚挙にいとまがありません。また、現地で誕生したスタートアップが外資の支援で一気に成長する「第二次イノベーションエコシステム」が形づくられています。

4.3 地域経済への貢献

外国企業の進出は、特定地域だけでなく中国全体の経済活性化にも寄与しています。まず分かりやすいのが「外貨収入の拡大」。2000年代以降、深圳や上海経済特区を中心に外資系輸出企業が急増したことにより、中国全体の貿易黒字が大きく伸びました。

また、外資企業は多額の固定資本投資を行い、インフラ整備や都市開発にも貢献しました。例えば深圳では、外資系自動車メーカーが進出する際に関連インフラやロジスティクスシステムが整備され、これが現地企業や住民の生活にも大きく寄与しました。こうした、「単体のビジネス効果」だけでなく、「街づくり効果」も見逃せません。

さらに、外資系大手企業が地域の教育機関や職業訓練校と連携し、次世代人材の育成を進めたり、CSR(社会貢献活動)として貧困地域への支援や環境保全部門への寄付活動なども活発に行われています。地域経済を発展させる「広がり」の力が、特区を起点に中国全体へ波及しています。

5. 課題と展望

5.1 外国企業が直面する課題

一方で、経済特区に参入する外国企業が直面する課題もあります。第一に「法制度や行政手続きの変化リスク」が挙げられます。中国政府は経済状況や政策方針の転換に応じて、短期間で規制や税制を変えるケースが少なくありません。そのため、外資企業は最新の政策動向を常にウォッチし、柔軟に事業計画を見直す必要があります。

知的財産権の保護も大きな課題です。過去には現地パートナー企業に技術が流出したり、模倣製品が出回るといったトラブルも起きており、リスクマネジメントの徹底が求められます。最近は特区ごとに専用裁判所や仲裁機関が設立され、徐々に改善されていますが、欧米系企業を中心に慎重な姿勢は根強いです。

さらに「現地パートナー選び」や「人材確保」も難しいポイントです。政府要人や地元企業との関係づくりの難しさ、優秀な技術者や管理スタッフの争奪戦、また現地のビジネス習慣への適応など、多くのチャレンジがつきまといます。とくにスタートアップや中小規模企業では、現地でのハンズオン体制と本社側のサポートバランスが問われます。

5.2 今後の展望

これからの中国経済特区は、どのように進化していくのでしょうか。まず、競争環境のさらなるオープン化が見込まれます。中国政府は「ネガティブリスト」の縮小や、一部産業で外資の過半数出資認可(自動車、金融、クラウド等)などを進めており、今後も新分野で参入障壁が下がっていくでしょう。

地域ごとの「差別化戦略」も加速しています。深圳は「グローバルイノベーション都市」、上海は「国際金融の中心地」といった具合に、それぞれの強みを活かした外国企業誘致が進むでしょう。また海南島では「トラベル&ライフスタイル特区」として海外観光産業や医療サービスの受け入れが急速に拡大していることも注目されます。

さらに、グリーンテクノロジーやAI、バイオ、宇宙産業といった新たなフロンティア分野への参入も加速する見込みです。米国や欧州、日韓のみならず、インド・東南アジア・中東など新興国からの企業も中国特区に活躍の舞台を求めてきています。特区政策の「包容力」が、グローバルビジネスのハブとしての価値を高めていくことでしょう。

5.3 政府の政策と支援

中国政府は今後も経済特区の外国企業誘致に積極的な姿勢を示しています。まずIT、AI、クリーンエネルギー、ヘルスケアなど国が特に成長を期待する産業では、特区ごとに最先端の税制優遇政策が打ち出されています。投資プロジェクト審査の迅速化、燃料や水道電力などインフラコストの優遇、外資人材向け住居・教育支援なども拡充されています。

また、地方政府主導で「外資向け特区交流会」や現地投資説明会などネットワーキングイベントが頻繁に開催されています。海外企業が現地のトップと直接意見交換できる場を設け、信頼関係の構築に大きな力を注いでいます。たとえば、深圳では市長が自ら直接参加する年次外資サミットが毎年行われており、これを通じて企業側の課題や提案が政策反映されやすくなっています。

知的財産権の保護やビジネス紛争の対策でも、司法制度や執行力の強化が継続されています。たとえば、上海特区は独自の知財裁判所を持ち、経済特区ごとに専門家チームを組織して迅速な対応を進めています。こうした「安心して挑戦できる環境づくり」へ向けた政府の取り組みは、確実にビジネスパートナーとしての中国の魅力を引き上げています。

6. まとめ

6.1 経済特区の未来

中国における経済特区は、設立から40年を超えた今も進化を続けています。新しい産業の芽が次々と育ち、多様な外国企業による投資や最新技術の導入が、中国社会全体の活力に直結しています。AIやバイオ、グリーンエネルギーなど世界の成長分野へのジャンプ台として、経済特区の存在感はますます大きくなるでしょう。

また、地元発のスタートアップや中小企業も特区の国際的な環境を活かし、グローバル競争力を磨いています。上海や深圳に立地するスタートアップが、欧米企業と堂々と競争し、逆に現地独自のサービスやイノベーションで世界展開を果たす例も珍しくありません。こうした「双方向のイノベーション拠点」こそが、特区の未来像といえます。

一方で、国際情勢の変化や新たな規制への対応、地域ごとのバランスある発展といった課題も引き続き存在します。特区を舞台に、外国企業と現地社会が「ウィンウィン」の関係を築く工夫が、これからますます求められるでしょう。

6.2 外国企業との共生の重要性

これからの中国経済特区にとって、外国企業との共生は極めて重要なテーマです。単なる「資本誘致」や「技術移転」にとどまらず、現地人材の育成、文化交流、共同イノベーションといった総合的なパートナーシップが発展のカギとなります。

政府と企業、地域社会の三者が透明性のある対話と協力を深めることで、課題の早期発見や解決に結び付きます。外国企業が現地の法・制度・文化をリスペクトしつつ、活発に地域社会貢献や人材交流を実践する――そのような共生関係が築かれたとき、更なる飛躍が期待できるでしょう。

中国の経済特区はこれからも世界との窓口として、経済・技術面で国際社会をリードしていくポテンシャルを持っています。「共に成長するパートナー」として、外国企業と現地社会が一体となる時代、それがすぐそこまで近づいています。

終わりに

この記事では経済特区の成り立ちから、外国企業の役割や地域経済へのインパクト、直面する課題と今後の展望までを幅広く整理しました。中国の経済特区は単なるビジネス拠点という枠にとどまりません。人、企業、行政、そして国際社会のつながりを深める「交流と共創の場」でもあります。日本企業をはじめとした世界の企業にとって、今後も欠かせない挑戦の舞台であり続けるでしょう。今、経済特区に足を踏み入れることは、「未来の中国」とつながること――その価値はますます高まっていくはずです。