近年、中国は世界のインフラ投資分野で圧倒的な存在感を示しています。一帯一路(Belt and Road Initiative, BRI)を代表例として、鉄道、道路、港湾だけでなく、エネルギーやデジタルインフラまで、多岐にわたる分野で積極的な海外投資を展開しています。こうした中国の動きは、単なる経済活動にとどまらず、受け入れ国の社会や国際的な関係、さらには地域全体の安全保障や発展にまで大きな影響を与えています。本記事では、中国のインフラ投資の国際的展開について、その歴史や背景、具体的な事例、そして投資がもたらす正負両面のインパクトを幅広く掘り下げていきます。

1. はじめに

1.1 テーマの背景

中国は2000年代以降、目覚ましい経済成長を遂げ、それに伴って海外へのインフラ投資も拡大してきました。かつては国内インフラの整備が中心でしたが、現在ではアジア、アフリカ、中南米、ヨーロッパなど世界各地に中国資本による大型プロジェクトが展開されています。この潮流の背景には、国家戦略やエネルギー需要の確保、さらには世界経済における中国の影響力拡大といった複数の要因があります。

インフラ投資は、単なる施設の建設だけでなく、技術移転、雇用創出、経済成長、そして国際関係にも影響を与えます。中国企業が世界各地で展開しているプロジェクトは、受け入れ国にもさまざまなチャンスと課題をもたらしています。そのため、中国のインフラ投資は、グローバルな経済のダイナミズムを理解するうえで不可欠なテーマとなっています。

本記事では、この複雑で多面的な現象について、歴史的な経緯と現在の実態、そして今後の課題や展望に焦点を当てて解説していきます。最新の事例やデータも交えながら、できるだけ分かりやすく具体的な形でご紹介していきます。

1.2 研究目的と重要性

なぜ、中国のインフラ投資に注目する必要があるのでしょうか。まず第一に、こうした投資は世界の経済発展に新たな活力を与えています。例えば、発展途上国では中国の資本と技術がインフラ未整備問題の解決につながり、失業率の低下や生産性の向上にも貢献しています。

第二に、中国のインフラ輸出は、単なる経済プロジェクトにとどまらず、新たな安全保障や外交問題も生み出しています。インフラが地政学的な駆け引きの道具にもなっていることを理解することは、今後の世界の安全保障や平和にも直結する要素と言えるでしょう。

また、グリーン成長やデジタル経済の時代において、従来型のインフラだけでなく、スマートシティや再生可能エネルギーに関連する新たな投資分野も出現しています。こうした変化を正確に把握することは、今後のグローバル経済を考えるうえでとても大切です。

2. 中国のインフラ投資の歴史

2.1 政府の政策と戦略

中国のインフラ投資のグローバル展開は、政府の強い主導の下に進められてきました。2000年代前半には「走出去(Go Out)」政策が打ち出され、中国企業の海外進出が積極化しました。その後、2013年には習近平国家主席による一帯一路構想(BRI)が正式に始動し、中国各地と海外を鉄道や港湾でつなぐ大規模プロジェクトが相次いで発表されるようになります。

中国政府は、国家銀行や政策金融機関(中国輸出入銀行、中国開発銀行など)を活用し、インフラプロジェクトに巨額の融資を行っています。また、国有企業だけでなく民間企業も巻き込み、一体となって戦略的に投資を実施しています。最近ではグリーンインフラやデジタルシルクロードといった新分野にも政策誘導がなされています。

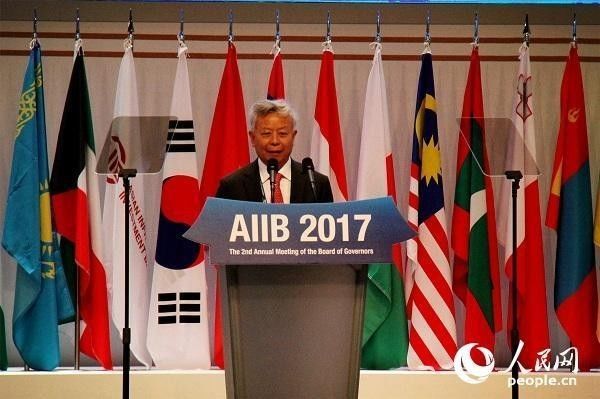

政策の実効性を高めるために二国間の政府間協定や国際組織との協力も積極的に進めており、アジアインフラ投資銀行(AIIB)や新開発銀行(NDB)の設立など、多国間の枠組みも整えられています。これにより、単独では難しい大規模な事業も実現しやすくなっています。

2.2 主な投資先国と地域

中国のインフラ投資は、アジアを中心としてアフリカ、中南米、東欧と世界各地に広がっています。とくにアジアのパキスタン、カンボジア、インドネシア、ラオス、タイといった国々は主要な投資先となっています。例えば、中国-パキスタン経済回廊(CPEC)は、発電所や高速道路、港湾施設など総合的な大型プロジェクトとして有名です。

アフリカでは、エチオピアの鉄道網やナイジェリアの空港整備、アンゴラのダム建設など、中国資本によるインフラ事業が続々と進行中です。中南米では、ブラジルやエクアドルでの水力発電プロジェクトやペルーの鉱山への輸送網整備なども顕著な例です。

また、ヨーロッパでもギリシアのピレウス港買収やハンガリー・セルビア間の高速鉄道整備、中国企業による英国エネルギープロジェクトへの参入など、「欧州への橋頭堡」としての意味も増大しています。こうした地域横断的な事例が、中国のグローバルな野心を端的に示しています。

3. グローバルなインフラ投資のトレンド

3.1 国際的な経済環境の変化

2000年代以降、グローバルな経済環境は大きく変化しています。リーマンショック後、先進国ではインフラ老朽化への投資が滞り、発展途上国でも資金不足やノウハウの欠如が顕在化しています。このような中、中国の高い成長率と潤沢な外貨準備は、インフラ投資の「資金供給者」としての役割を高める結果となりました。

かつては、アメリカや欧州、日本といった先進国がメインで行っていた大型インフラ投資ですが、近年は中国の存在感が急上昇しています。一方で、IMFや世界銀行など伝統的な国際金融機関とは異なる枠組みやアプローチでプロジェクトを推進するため、多国間・二国間両方の交渉力が強化されています。

この流れのなか、中国モデルに倣い韓国、トルコ、インドなど新興国もインフラ分野で対外進出を加速させています。まさに、「資金・技術・実行力」の三拍子そろったインフラ輸出競争が、本格的なグローバルフェーズに入っていると言えます。

3.2 パートナーシップと協力モデル

中国のインフラ投資の特徴の一つが、地元政府や現地企業とのパートナーシップ型モデルの多用です。多くの場合、受け入れ国政府との覚書や長期契約を結び、プロジェクトの計画段階から運営、保守に至るまで密接な協力関係が築かれます。たとえば、アフリカのエチオピア鉄道やアンゴラ港湾整備では、現地の技術者教育や現地調達率向上といった現地化戦略も同時並行で行われています。

さらに、第三国や国際機関との協力も活発です。AIIBを通じて日本や欧州の資本とも協調した投資を展開することも増えており、単独よりリスクを分散できる形になっています。たとえば、AIIB主導でインドの高速道路やカザフスタンの物流ハブ整備など国境を越えたパートナーシップ型案件が増加傾向にあります。

また、ボトムアップ型のコミュニティ参画や、公共・民間合同(PPP)モデルの推進など、受け入れ国社会に溶け込みやすい柔軟な投資スキームも採用されています。このことで現地の反発を和らげ、より長期的な利益確保をめざした戦略が見て取れます。

3.3 投資の成果と課題

中国のインフラ投資プロジェクトは、道路、港湾、電力網、情報通信網といったハードインフラの分野で数多くの成果をあげてきました。カンボジアの国道やパキスタンのカラチ港、高速鉄道「中国-ラオス間」など、実際に物流や人の流れが大きく改善された例は枚挙にいとまがありません。

一方で、課題も浮き彫りになっています。たとえば、建設コストの高騰や予期しない採算悪化、用地買収トラブルなどが少なくありません。ラオスの高速鉄道整備では現地の借入負担が重く、将来の債務問題を指摘する声もあります。また、現地経済への波及効果が限定的で中国側の利益に偏る「ネオコロニアリズム」批判も時折見られます。

さらに、政治の不安定さや制度面の違いから、契約トラブルや工期大幅遅延といったリスクも依然大きい状況です。サブサハラアフリカでの電力プロジェクト失敗例、ギリシア港での労使紛争など、「万能」ではない難しさが常につきまとっています。

4. 中国のインフラ投資の影響

4.1 受け入れ国の経済への影響

中国のインフラ投資は受け入れ国の経済にダイレクトな影響を及ぼします。アフリカのエチオピアでは2016年にアディスアベバ-ジブチ鉄道が開通し、国内外の物流効率が大幅向上しました。これによってコーヒーや花卉といった輸出品の国際競争力が改善され、雇用創出にも貢献しています。

また、パキスタン経済回廊(CPEC)の例では、中国の投資によって港湾都市グワダルが活性化しました。地域雇用の増加だけでなく、関連サービス業の発展や投資誘致も促進されています。東南アジアのカンボジアでは、中国資本で整備された道路によって観光地へのアクセスが向上し、観光収入の増加にも寄与しています。

ただし、経済インパクトには地域差もあります。資材調達や建設労働力が中国から大量に持ち込まれる場合、現地経済へのメリットが小さいことも指摘されています。さらには、一部では「借金漬け」リスクや主要インフラの「中国支配」への懸念が根強いことも忘れてはなりません。

4.2 社会的・環境的影響

インフラ投資は地域社会の発展に貢献する一方、マイナスの社会・環境影響も無視できません。ダムや道路建設では農地や家屋の立ち退きが必要となり、住民の生活に大きな影響が出るケースも実際に起こっています。たとえば、ミャンマーのダム開発で大規模な住民移転が問題となり、国際的な批判を浴びました。

また、アフリカや中南米の鉱山インフラ事業では、建設過程や運用段階で環境破壊が指摘されることが多々あります。森林伐採や水質汚染、生態系への悪影響など、長期的な環境リスクも議論されています。これに対して中国政府や企業も一部において環境基準の強化や現地コミュニティとの環境協議など改善策を講じ始めています。

社会的には、急激なインフラ開発によって地域コミュニティの伝統的な生活様式が変化したり、所得格差が拡大したりするケースも見られます。ラオスの高速鉄道建設では、地元住民への補償金支給が遅れたことを巡って抗議運動も発生しました。社会・環境両面の配慮は今後さらに重要性を増しそうです。

4.3 地政学的な側面

中国のインフラ投資は地政学的観点からも多大な影響を及ぼしています。インド洋から中東、ヨーロッパへとつながるシーレーン中枢の港湾や空港を手中に収めることで、中国のエネルギー安全保障や軍事的プレゼンスが強化されているとの指摘も増えています。たとえば、スリランカのハンバントタ港は、融資返済困難化により港湾運営権が中国企業側へと移転し、インドや西側諸国の警戒感を高めました。

また、パキスタンやミャンマー、カンボジアなど、アメリカや西欧諸国と微妙な関係にある国々への投資集中は、中国の外交的影響拡大の手段ともなっています。これに対抗する形で、G7諸国も「Build Back Better World(B3W)」といった競合プロジェクトを打ち出し、影響力争いが激化してきました。

地政学的な競争だけでなく、現地政治の不安定さや過度な政府依存、汚職リスクなども中国インフラ投資のジレンマです。国際的な透明性やガバナンスの確保が重要な課題として浮上しています。

5. 今後の展望と戦略

5.1 新たな市場と機会

今後のインフラ投資では、新たな市場への進出がひときわ重要となります。これまで主力だったアジアやアフリカだけでなく、中央アジア、中東、東欧、さらには南太平洋や北欧のデジタルインフラ分野にも進出機会が広がっています。たとえば、カザフスタンの「西部中国西部ヨーロッパ国際道路」や、トルコを結ぶ貨物鉄道プロジェクトなど、新たな回廊創出が続いています。

さらに、エネルギー転換や気候変動対応という時代の課題を踏まえ、再生可能エネルギーやスマートグリッド、グリーン交通インフラへの投資が進み始めました。モンゴルやアフリカ諸国での太陽光・風力発電所建設や、EV充電ステーション網整備など新市場での実績も増加傾向にあります。

一方、アジアや中南米の中所得国では、既存インフラの高度化やリニューアル需要が急増しています。こうした技術高度化の波にどれだけ対応できるかが、今後の中国企業の国際競争力に直結してきそうです。

5.2 持続可能性とイノベーション

近年、持続可能性(サステナビリティ)への意識が高まるにつれ、中国のインフラ投資も変革を迫られています。気候変動対応やカーボンニュートラル目標を背景に、「グリーンベルト&ロード」構想も打ち出されています。実際にバングラデシュの太陽光発電プロジェクトや南米の水力発電増設など、環境負荷の低い事業が増えているのは注目すべき点です。

また、AIやIoT、ビッグデータといった最先端技術を活用した「スマートインフラ」プロジェクトも拡大中です。たとえば、香港・深センエリアをモデルケースにしたスマート都市開発、中国が推進中の「5G通信インフラ海外展開」などは、現地経済のデジタル化と高度化に貢献しています。

持続可能性を本気で追求する上では、事業開始前の環境影響評価や現地コミュニティとの対話、建設後のエコシステム保全まで責任ある姿勢が求められます。イノベーションとの相乗効果で、より高付加価値のインフラ投資へと移行していくことが期待されています。

5.3 中国企業の国際化戦略の進化

中国企業は、インフラ投資分野の国際化を通じて、経営モデルやノウハウも絶え間なく進化させています。以前は資本重視のトップダウン型が主流でしたが、近年は現地法人化や合弁事業、ローカライズ経営を強化する動きが目立っています。現地のサプライチェーン構築や人材育成、地域社会との交流プログラムなど、単なる「建設屋」から「地域密着型パートナー」への変身が模索されています。

投資対象国の法規制やガバナンスが多様化する中、コンプライアンスやリスクマネジメントも厳格化されつつあります。さらに、現地の文化や慣習への理解を深めるための研修、双方向情報発信、CSR(企業の社会的責任)活動も活発化しています。

戦略面では、第三国との共同受注や、マルチナショナル企業とのアライアンス、さらに地域ブロック経済圏への統合参入など柔軟な戦法を展開。中国企業の国際化は「輸出」段階から「現地化・共創」段階へと確実に変貌しつつあります。

6. 結論

6.1 研究の総括

中国のインフラ投資は、その規模やスピード、対象分野の広さで国際社会に大きなインパクトをもたらしています。アジア、アフリカ、中南米からヨーロッパ、さらにはデジタル経済圏まで、現代の経済・地政学の主役の一つであることは間違いありません。経済発展支援、雇用創出、技術革新といったポジティブな側面だけでなく、債務リスク、環境破壊、地政学摩擦といった課題も同時進行しています。

中国政府と企業は従来の一方的な輸出型モデルから、現地化やサステナビリティ対応、イノベーションの取り込みへと着実に戦略進化を遂げています。国際社会からの評価も賛否両論ありますが、今後も「中国流インフラ投資」は世界の発展のキープレイヤーであり続けるでしょう。

6.2 今後の研究課題

今後の研究としては、プロジェクトごとの具体的な経済効果や地域社会へのポジティブ・ネガティブインパクトの定量評価が求められます。さらに、気候変動と持続可能な発展の観点から各プロジェクトの「グリーン度」や、デジタル分野やAI技術との連携など新たな分野の実績評価も重要テーマです。

加えて、現地政府や住民、国際機関、多国籍企業との連携・利害調整の具体的なメカニズムや、ガバナンスの透明性確保に関する事例研究も今後の重要課題です。中国による海外インフラ投資の将来動向を多角的・動態的に追っていく必要があります。

6.3 インフラ投資の役割と重要性(まとめ)

中国のインフラ投資は単なる輸出産業にとどまらず、現地経済や社会の構造をも変革する可能性を秘めています。持続的な成長と国際競争力の維持には、環境配慮、現地パートナーとの協創、イノベーション推進が不可欠です。これからも中国はグローバル社会の一員として、責任ある投資と新たな価値創造を目指し、世界のインフラ発展に貢献し続けることが期待されています。

終わりに、本記事が中国のインフラ投資に関する多様な視点や今後の展望を考える一助となれば幸いです。変化する国際状況の中で、私たち一人ひとりが世界のダイナミズムを見つめ、冷静に判断する姿勢がますます大切になっていくでしょう。