中国のeコマース市場は、世界で最も活発かつ競争の激しい分野の一つとして知られています。急速なテクノロジーの進歩と消費者ニーズの多様化に伴い、この市場は日々進化を遂げており、国内外の企業にとって注目の的となっています。今回は、中国のeコマースの現状とトレンドを多角的に見つめ、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。

1. 中国のeコマースの概要

1.1 eコマースの定義

eコマースとは、インターネットなどの電子通信網を使って商品やサービスの売買を行うことを指します。中国では、オンラインショッピングだけでなく、モバイル決済やソーシャルメディアを活用した取引もeコマースの一部として広く認識されています。たとえば、アリババ傘下の淘宝(タオバオ)や天猫(ティエンマオ)は、多種多様な商品を消費者に届ける巨大なオンラインマーケットプレイスです。

近年では、単なる売買プラットフォームにとどまらず、ライブコマースやフラッシュセール、バーチャルリアリティ(VR)を使ったショッピング体験など、新しい形態も増えてきました。こうした高度なサービスは、消費者の購買体験を大きく変え、リアル店舗との境界も曖昧にしています。

さらに、中国のeコマースは決済や物流と深く結びついており、電子決済の普及や即時配達サービスの発達が市場拡大を後押ししています。たとえば、微信(WeChat)や支付宝(Alipay)などのモバイル決済サービスは、ユーザーがスムーズに支払いを終えることを可能にし、ショッピングの利便性を高めています。

1.2 中国におけるeコマースの歴史

中国のeコマースの歴史は約20年と比較的新しいですが、その成長スピードは驚異的です。2000年代初頭に淘宝網がスタートし、個人間取引(C2C)を中心に拡大しました。その後2008年の北京オリンピックを機に、インターネットインフラの整備とともに急激に市場が拡大を始めました。

2010年代前半には天猫や京東(JD.com)などの新たなプラットフォームが登場し、B2C市場が急速に成長。特に京東は自社物流網を整備し、信頼性の高い配送サービスを武器に多くの顧客を獲得しました。これにより、低価格ながら質の高いサービスが一般消費者にも広がるようになりました。

2015年以降はスマートフォンの普及がeコマースに大きな変革をもたらします。モバイルショッピングが急増し、淘宝ライブなどライブコマースが爆発的に流行。この時期から、中国のeコマースは単なる商品販売よりも、エンタメやコミュニケーション要素を取り入れることでより個人に密着したサービスへと進化していきました。

2. 市場規模と成長率

2.1 現在の市場規模

2023年時点で、中国のeコマース市場の規模はおよそ46兆人民元(約800兆円)に達し、世界最大の市場としての地位を確立しています。この数字は中国のGDPの約30%に相当し、国内消費の大部分がeコマースを通じて行われていることを示しています。オンラインショッピングの普及は、都市部だけでなく農村部にも広がり続けており、より多くの人々がスマートフォンを使って手軽に買い物できる環境が整備されています。

また、カテゴリ別で見るとファッション・アパレル、家電製品、食品・日用品、化粧品が特に大きなシェアを占めています。特に食品のオンライン購入はここ数年で急成長し、フレッシュフードの即時配送サービスも普及。消費者の利便性を高めるだけでなく、食品安全のトレーサビリティにも注目が集まっています。

国際的な視点からは、中国の輸出型eコマースも盛んで、越境ECプラットフォームを通じて世界中の消費者に中国商品が届いています。特に東南アジアやヨーロッパ市場に対する影響力は年々増大しています。

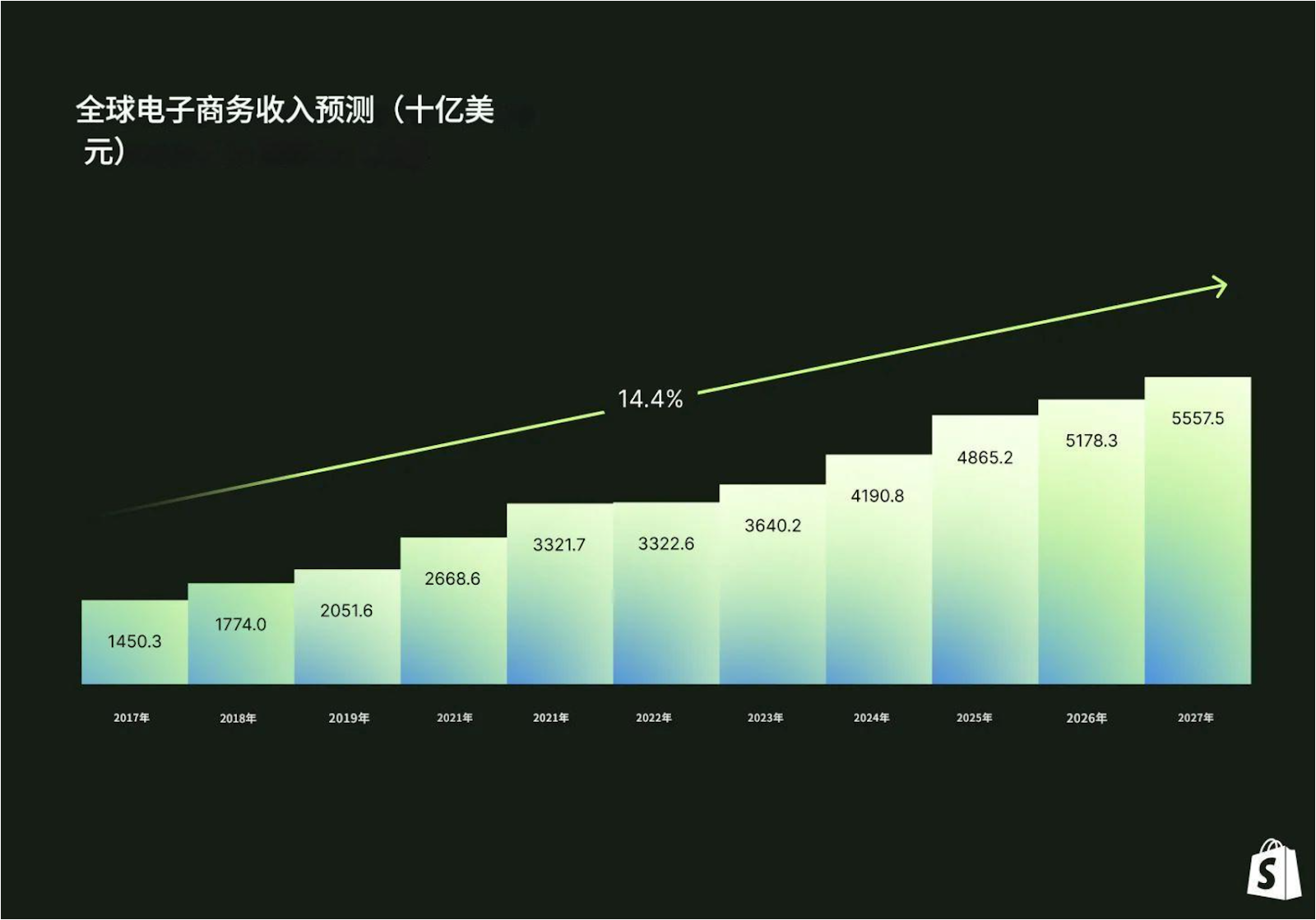

2.2 成長率の分析

中国のeコマースは近年、年平均約15~20%の成長率を維持していますが、都市部の成長が頭打ちになってきたため、新しい成長エンジンの模索が始まっています。特に農村部や二・三線都市の成長ポテンシャルが注目されており、インターネットの普及やインフラ改善により新たな消費層の開拓が進んでいます。

また、消費者のニーズ変化も成長率に影響を与えています。単なる価格競争から品質やサービス、体験重視へとシフトしているため、プラットフォーム各社は差別化を図るために商品やサービスの多様化を急ピッチで進めています。この結果、単純な販売量の伸びに加えて、顧客のリピート率や平均購入額の拡大も成長率に寄与しています。

成長の背景には中国政府のデジタル経済推進政策もあり、特に「デジタルシルクロード」構想を通じて内外のデジタル経済成長を促進しています。規制環境の整理や中小企業支援策も展開されており、これらが市場の持続的な拡大に貢献しています。

3. 主なプレーヤーと競争環境

3.1 大手企業の紹介

中国のeコマース市場を牽引する大手企業としては、アリババグループ、京東(JD.com)、拼多多(Pinduoduo)の三強が挙げられます。アリババはB2C向けの天猫、消費者間取引向けの淘宝網を展開し、多彩な商品ラインナップと強力なマーケティング力で市場をリード。特に春節や独身の日(11月11日)には、世界最大規模のセールイベントを開催し、売上記録を次々に更新しています。

京東は自社配送ネットワークを強みに、高品質の商品管理と迅速な物流で信頼を集めています。特に家電や高級ブランドの取り扱いに強いこともあり、消費者層の中でも品質重視のユーザーに支持されています。近年は無人店舗やドローン配送など物流イノベーションにも注力し、差別化を図っています。

拼多多は比較的新興ながら、低価格とグループ購入型のビジネスモデルで特に農村部や低価格帯ユーザーに受け入れられています。ソーシャルメディアを活用した口コミや割引施策が得意で、急速に利用者数を伸ばしています。こうした多様な大手企業群が市場の競争を激化させています。

3.2 新興企業の台頭

近年はライブコマース専門のプラットフォームやニッチ市場を狙ったスタートアップも増加傾向にあります。たとえば、動画配信を通じて商品を販売する「快手(Kuaishou)」や「抖音(Douyin)」は、新しい消費体験を提供するとともに、若年層を中心に急速に支持を集めています。特にインフルエンサーやKOL(キーオピニオンリーダー)と呼ばれるライブ配信者の影響力は絶大で、ブランドにとっても重要なチャネルになっています。

また、特定業界に特化した専門型ECも注目されています。高級美容用品、アウトドア用品、健康食品など、特定の嗜好を持つ消費者向けにカスタマイズされたサービスを展開する新興企業が増え、消費者の選択肢が広がっています。こうした動きは、市場の成熟に伴う差別化の一環と言えます。

さらに、農村部や地方都市に特化したプラットフォームも増えており、地方産品の販売支援や物流網の整備を通じて地域活性化にもつながっています。中国のeコマースは単なる都市部中心のビジネスから、全国規模の包括的サービスへと広がりをみせているのです。

3.3 競争戦略の違い

大手企業と新興企業の競争戦略は大きく異なります。アリババや京東は広範な商品ラインナップと強固な物流システム、膨大なユーザーデータを活かしたマーケティングを駆使しています。これにより大量のトラフィックを集め、一つのプラットフォーム内で多様なニーズに対応しています。

一方、拼多多や快手、抖音のような新興企業は、ソーシャル要素やエンターテインメントを前面に出して顧客の心を掴んでいます。特にグループ割引やライブ配信によるリアルタイムの双方向コミュニケーションは大きな特徴で、消費者との親密な関係構築に成功しています。

さらに、顧客体験の質にも違いがあります。京東は高品質な商品管理と迅速な配送に重点を置くのに対し、新興企業は安価で楽しい購買体験を提供し、特に価格感度の高い若年層や地方消費者に訴求しています。このように、各企業が異なる戦略で市場シェアを拡大し、切磋琢磨しています。

4. 消費者の購買行動の変化

4.1 オンラインショッピングのトレンド

中国の消費者は、ますますオンラインショッピングを日常生活の一部として利用するようになっています。単に便利というだけでなく、多様な商品や価格帯から選べること、さらにはレビューや評価をチェックできる点が人気の理由です。特に、ミレニアル世代やZ世代はこれを積極的に利用し、オフライン店舗よりもオンラインのほうがむしろ信頼できるという声も少なくありません。

また、オンラインプラットフォームはキャンペーンやセールを頻繁に開催し、「独身の日」や「618」など大型セールイベントでは、数時間で数兆円の取引が成立することも珍しくありません。こうした現象は消費者の購買意欲を高め、オンラインでの消費サイクルを加速させています。

さらに、オンラインでのブランド体験やパーソナライズが消費者に支持されています。たとえば、AIが個々の嗜好に合わせて商品のレコメンドを行ったり、AR(拡張現実)機能で化粧品や洋服の試着体験ができるサービスも広がっています。こうした技術は購買決定を後押しし、満足度向上に寄与しています。

4.2 モバイルショッピングの普及

スマートフォンの爆発的な普及により、中国ではモバイルショッピングが急拡大しています。最も多くのユーザーがアクセスするプラットフォームはスマートフォンアプリであり、時間や場所を選ばず買い物ができる利便性は、特に若年層や働く世代に支持されています。たとえば、微信アプリ内に組み込まれたミニプログラムを使えば、アプリを開かずにショッピングが可能で、このシームレスな操作性が利用者を増やしています。

また、1秒間に数千件の注文が入るような大規模セールでも、モバイルデバイスの決済や配送手続きをスムーズにこなせる技術力とインフラが整っています。これに伴い、ライブ配信を見ながら即座に画面上で注文できる「ライブコマース」も新しい購買形態として定着し、スマホ中心の消費文化を強く支えています。

さらに、地方都市や農村でもスマホが日常的に使われるようになり、以前はオンライン購入に縁がなかった層も急速に取り込まれています。国家によるデジタルインフラ整備とも連動し、モバイルショッピングの普及は今後も中国の消費拡大のキーとなるでしょう。

4.3 ソーシャルコマースの影響

ソーシャルコマースとは、SNSやコミュニティを通じて商品が取引されるスタイルで、中国ではライブコマースや口コミレビューを活用した購買が急増しています。特に人気インフルエンサーやKOLが商品の魅力をリアルタイムに伝え、視聴者がその場で購入ボタンを押すという体験は、従来の広告とは一線を画しています。

例えば、人気の短編動画アプリ「抖音」では、1人の配信者が数千万人民元規模の売上を達成することも珍しくなく、ブランド企業もここに積極的に投資しています。消費者は単なる商品の購入だけでなく、配信者とのコミュニケーションやコミュニティ参加を通じた新しい購買体験を楽しんでいます。

また、ソーシャルコマースは地域の中小企業や農産物の直販にも役立っており、生産者が自ら消費者に情報を発信しながら販売を行うケースも増加。これにより流通コスト減少や食品の鮮度維持が可能になり、多様な価値提供が加速しています。こうした動きは、中国eコマースのさらなる深化を象徴しています。

5. テクノロジーとイノベーション

5.1 AIとビッグデータの活用

中国のeコマース市場で最も注目されるのが、AIとビッグデータの積極的な導入です。これによって、消費者の購買履歴や閲覧行動を解析し、個別に最適化されたおすすめ商品を提案するパーソナライズドマーケティングが進化しています。たとえば、京東のAIシステムは消費者の購入傾向をリアルタイムで分析し、価格変動やキャンペーン提案に反映させるなど、販売機会の最大化に寄与しています。

さらに、チャットボットによるカスタマーサポートや音声認識を用いたショッピングアシスタントの採用も進行中で、24時間対応の接客体制を構築。これにより消費者はいつでも気軽に問い合わせや注文ができ、満足度が向上しています。

物流分野でもAIは重要な役割を果たしています。倉庫内のロボット自動化や需要予測による効率的な在庫管理により、配送のスピードと正確性が劇的に向上。特にピーク時の注文に対しても柔軟に対応できる仕組みが整備されているのです。

5.2 ブロックチェーン技術の導入

中国のeコマース企業は信頼性向上のためにブロックチェーン技術の活用も模索しています。商品の真贋証明やトレーサビリティ確保のために、原産地情報や流通過程をブロックチェーン上に記録し、消費者が容易に確認できる仕組みが拡大中です。

特に高級ブランドや食品安全対策での応用が多く、偽造品対策や品質保証の透明化に役立っています。たとえば、アリババの子会社はブロックチェーンを活用した農産物の販売プラットフォームを運営し、生産者と消費者の信頼関係を強化する試みが行われています。

また、分散型の決済システムやスマートコントラクトによる取引自動化も研究段階ながら進展しており、将来的には仲介者不要の効率的な取引が一般化する可能性があります。この技術革新は中国のeコマースの信頼性と安全性をさらに高めるでしょう。

5.3 新しい決済システムの登場

中国のeコマース市場では、支付宝(Alipay)や微信支付(WeChat Pay)といったモバイル決済サービスが圧倒的なシェアを持っています。これらはQRコード決済を軸に、瞬時に送金・支払いが完了する利便性が高く評価されています。現金を使わない社会を実現し、オンラインだけでなくオフラインの店舗でも普及が進むことで、経済全体のスムーズな循環に貢献しています。

近年では、顔認証決済や生体認証を取り入れた無人店舗も増加。たとえば、京東の無人コンビニやアリババのスマート店舗では、ユーザーはスマホで入店し、体験型の買い物を行い、退店時には自動的に支払いが完了するといった新しい購買体験を提供しています。

さらに、中央銀行が推進するデジタル人民元(e-CNY)の試験運用も注目されています。これにより、公共料金の支払いやオンラインショッピングの決済手段としての利用が拡大すれば、従来の電子マネーや銀行決済に大きな影響を与えることは間違いありません。

6. 今後の展望と課題

6.1 市場の成長予測

今後も中国eコマース市場は安定した成長軌道を描くと予測されています。都市部の飽和状態を受けて地方・農村への浸透が加速し、新しい消費層が増加することで成長が下支えされます。特に50代以上の中高年層や農村住民のデジタルリテラシーの向上が消費の多様化に寄与するでしょう。

加えて、ライブコマースやソーシャルコマースなど新しい購買形態の普及が市場拡大を促進。これらは消費者のエンタメ性や交流欲求を満たし、より積極的な消費行動へとつながっています。テクノロジーの進化も引き続き重要で、AIやブロックチェーン、AR・VRといった技術が購買体験を進化させる大きな推進力となります。

国際化に関しても、中国発の越境ECは依然として拡大を続けており、中国製品の海外進出はデジタル貿易の形態として重要性を増しています。これに伴い、関連インフラや物流システムの効率化も進行し、長期的な市場拡大のベースを構築しています。

6.2 規制と政策の影響

中国政府はeコマースの健全な発展のために多くの規制や政策を打ち出しています。消費者保護の強化、不正行為や偽造品対策、公正な競争環境の確保が重点課題です。近年、独占禁止法の適用強化や個人情報保護法の施行により、市場の透明性と秩序維持に向けたルール整備が進められています。

一方で、行政手続きの簡素化や中小企業支援、デジタルインフラ普及促進など、成長を後押しする政策も数多く展開。特に農村部のブロードバンド整備やデジタル教育推進が、地域経済活性化のカギとして注力されています。

ただし規制強化に伴い、個人情報管理の厳格化やプラットフォームの監督強化は企業運営の負担増にもつながっており、柔軟な対応が求められています。今後は規制環境の変化に適応しつつ、イノベーションと規制のバランスを保つことが市場の持続的発展に不可欠となるでしょう。

6.3 環境への配慮と持続可能性

環境問題や持続可能性への関心が高まる中で、eコマース市場も対応が急務となっています。大量の物流・包装資材による環境負荷低減が課題であり、多くの企業がエコパッケージの導入や配送の効率化を推進中です。たとえば、アリババは環境にやさしいリサイクル可能な包装材を拡大し、消費者参加型の回収プログラムも積極的に展開しています。

また、配送のラストマイル最適化やカーボンニュートラルの達成に向けた電動配送車の導入事例も増えています。京東は自社物流でのEV車両導入を進め、配達時のCO2排出削減を目指すとともに、配送効率の向上を実現しています。

さらに、持続可能な商品供給チェーンの構築も重要視されており、フェアトレード商品やオーガニック製品などのカテゴリー拡大が進行。消費者の環境配慮意識の高まりに応える形で、企業は環境と経済の両立を追求しています。

終わりに

中国のeコマース市場は、技術革新と消費者行動の変化、そして政策環境のダイナミズムに支えられて、今後も多様な発展を続けることが予想されます。巨大市場でありながらも、地方や農村部、新たな購買形態、環境問題への対応など、多くの課題とチャンスが混在しています。日本を含む海外企業にとっても重要なビジネスチャンスが隠されているため、中国のeコマース動向を注意深く観察し、柔軟に対応することが求められるでしょう。中国独自の文化や市場特性を理解しつつ、消費者とともに成長するeコマースの未来から目が離せません。