大連の沿岸部に広がる荘河は、古くから漁業が盛んな地域として知られています。そこで生まれ育った「荘河漁師の掛け声」は、単なる労働の合図を超え、地域の文化や人々の心を映し出す重要な非物質文化遺産です。海とともに生きる漁師たちの声は、風や波の音と調和しながら、彼らの生活のリズムや絆を紡ぎ出しています。本稿では、大連の荘河に根付くこの伝統的な掛け声の魅力と背景、そして現代における意義について詳しく紹介します。

荘河漁師の掛け声ってどんなもの?

どこで生まれた?荘河漁師の掛け声の起源

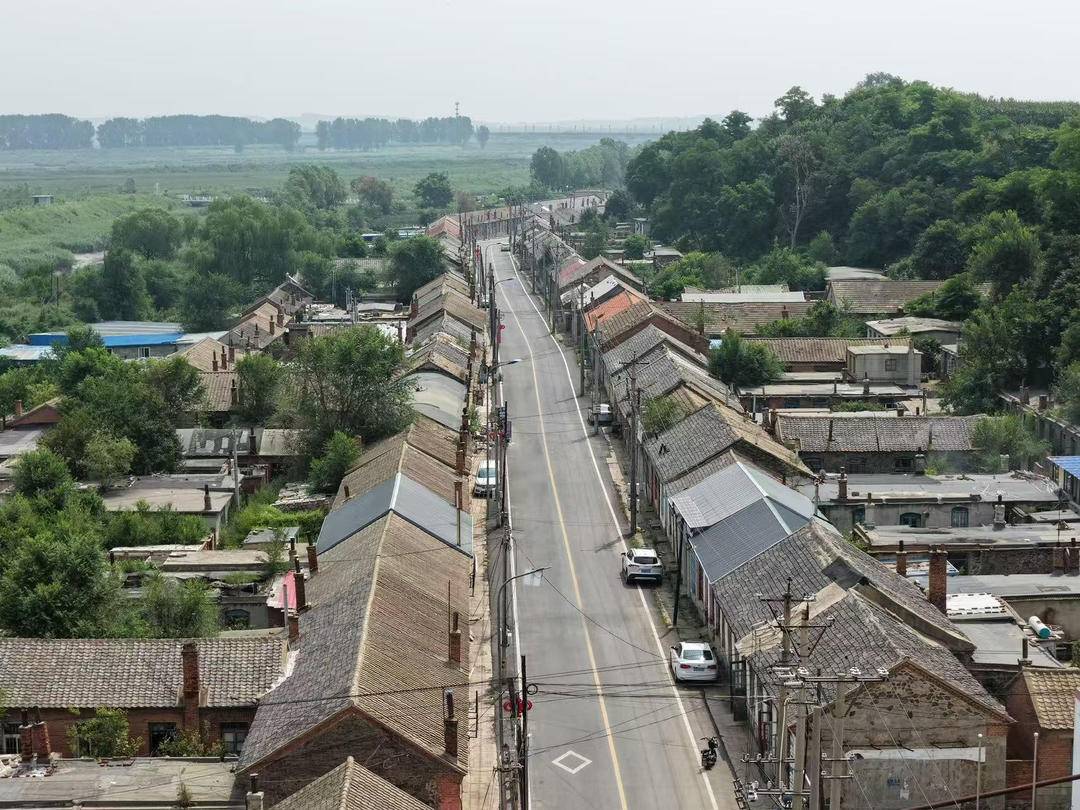

荘河漁師の掛け声は、中国遼寧省大連市の荘河地区で長い歴史を持つ漁業文化の中で生まれました。荘河は渤海湾に面し、豊かな海産資源に恵まれた土地であり、古くから漁業が地域の主要な産業として発展してきました。漁師たちは海の過酷な環境の中で協力し合い、効率的に作業を進めるために掛け声を用いるようになりました。

この掛け声の起源は、少なくとも数百年前に遡るとされており、口伝えで伝えられてきました。荘河の漁師たちは、船を漕ぐ際や網を引く際に声を合わせることで、作業のリズムを整え、力を合わせることができました。こうした実用的な目的から発展し、やがて地域独自の文化的表現として定着していったのです。

また、荘河漁師の掛け声は単なる労働の合図だけでなく、海の神々への祈りや感謝の気持ちを込めた歌声としても機能してきました。海の恵みを受ける漁師たちにとって、掛け声は自然との共生を象徴する重要な要素となっています。

漁師たちの日常と掛け声の関係

荘河の漁師たちの生活は、海の状況や季節の変化に大きく左右されます。早朝から出港し、日没まで漁に励む日々の中で、掛け声は単なる労働の合図以上の役割を果たしています。例えば、船を漕ぐ際の掛け声は、漕ぎ手全員の動きを揃えるためのリズムとなり、効率的な漁業活動を支えています。

また、網を引き上げる際の掛け声は、力を合わせる合図であり、漁師同士の連帯感を強める役割もあります。これらの掛け声は、漁師たちの身体的な負担を軽減し、作業の安全性を高める効果も持っています。日常の厳しい労働環境の中で、掛け声は漁師たちの精神的な支えともなっているのです。

さらに、漁師たちの掛け声は、単に作業を円滑に進めるだけでなく、互いの存在を確認し合うコミュニケーションの手段でもあります。海上での孤独や危険を乗り越えるために、声を掛け合うことで安心感を得ることができるのです。

掛け声の種類とその意味

荘河漁師の掛け声には、多様な種類が存在し、それぞれに特有の意味や役割があります。例えば、「ハイッ!」や「ヨイショ!」といった短い掛け声は、力を合わせて網を引く際の合図として使われます。これらの声は、漁師たちの動きを同期させるだけでなく、作業の緊張感を和らげる効果もあります。

また、長調のメロディーを持つ掛け声もあり、これは漁の成功や安全を祈願する意味合いが込められています。こうした歌声は、単なる労働の合図を超えて、地域の精神文化としての役割を果たしています。掛け声の中には、海の神々や自然への感謝を表現する詩的なフレーズも含まれており、漁師たちの信仰心が垣間見えます。

さらに、掛け声は漁の種類や季節によっても変化します。例えば、夏のイカ漁と冬のカニ漁では、使用される掛け声のリズムや内容が異なり、それぞれの漁法に適した声の掛け方が工夫されています。こうした多様性は、荘河漁師の掛け声の豊かな文化的背景を示しています。

他の地域の漁師歌との違い

中国国内には多くの漁師歌や掛け声の伝統がありますが、荘河漁師の掛け声はその独自性で際立っています。例えば、南方の漁村で見られる掛け声は、よりメロディアスで歌唱性が強いのに対し、荘河の掛け声は力強くリズミカルで、実用性を重視した特徴があります。これは、荘河の漁業が主に重労働を伴う漁法であることと関係しています。

また、荘河の掛け声は、渤海湾という特定の海域の自然環境に適応したものであり、潮の流れや風の音に負けない大きな声と独特の節回しが特徴です。これにより、遠く離れた仲間にも声が届きやすく、作業の連携がスムーズになります。

さらに、荘河漁師の掛け声は地域の方言や言い回しを多く含んでおり、言語的な面でも他地域と異なります。これにより、掛け声は単なる労働歌以上に、地域の文化的アイデンティティを象徴するものとなっています。

伝承される背景とその重要性

荘河漁師の掛け声は、口承で代々伝えられてきたため、地域の人々の生活と密接に結びついています。伝承の過程で、漁師たちは自らの経験や感情を掛け声に込め、次世代へと受け継いできました。このため、掛け声は単なる技術的な手段ではなく、地域の歴史や文化を映し出す生きた証となっています。

また、近年の漁業の機械化や都市化の進展により、伝統的な掛け声の継承が危ぶまれています。そのため、地元の保存団体や文化研究者たちは、掛け声の録音や映像記録を行い、教育活動を通じて若い世代への伝承に努めています。こうした取り組みは、地域文化の保存と活性化にとって不可欠です。

さらに、荘河漁師の掛け声は、地域のアイデンティティの象徴としても重要視されています。伝統文化の継承は、地域住民の誇りや連帯感を育む役割を果たし、地域社会の持続可能な発展にも寄与しています。

掛け声に込められた漁師たちの思い

労働のリズムを作る役割

荘河漁師の掛け声は、漁師たちの労働におけるリズムを作り出す重要な役割を担っています。海上での作業は体力を要し、タイミングを合わせることが効率や安全に直結します。掛け声は、漁師たちが同じペースで動くための合図となり、疲労を軽減しながら作業を円滑に進める助けとなっています。

このリズムは、単に物理的な動作の調整だけでなく、精神的な集中力を高める効果もあります。掛け声に合わせて体を動かすことで、漁師たちは一体感を感じ、困難な作業にも耐えられる力を得るのです。こうしたリズム感は、長時間の漁労において欠かせない要素となっています。

また、掛け声のリズムは海の自然環境とも調和しており、波の音や風の音と共鳴することで、漁師たちの作業空間全体が一つの音楽的な場となります。これにより、労働の苦しさが和らぎ、漁師たちの心を支える役割も果たしています。

団結と協力の象徴

荘河漁師の掛け声は、漁師たちの団結と協力の象徴でもあります。海上での漁は一人では成り立たず、仲間同士が声を掛け合いながら力を合わせることが不可欠です。掛け声は、その連帯感を具体的に表現する手段であり、互いの存在を確認し合うコミュニケーションの場となっています。

この声の掛け合いは、漁師たちの信頼関係を深め、困難な状況でも助け合う精神を育みます。例えば、荒天時や大漁の際には、掛け声が一層大きくなり、漁師たちの気持ちが一つにまとまる瞬間が生まれます。こうした団結の力が、荘河の漁業文化を支えてきたのです。

さらに、掛け声は地域社会全体の絆を強める役割も果たしています。漁師の家族や地域住民も掛け声を聞き、共に喜びや苦労を分かち合うことで、地域の結束が深まっています。

海への感謝と祈り

荘河漁師の掛け声には、海への感謝と祈りの気持ちが込められています。漁師たちは、海の恵みを受ける一方で、その厳しさや危険性も深く理解しています。そのため、掛け声は単なる労働の合図にとどまらず、海の安全や豊漁を願う祈りの歌としての側面も持っています。

多くの掛け声の中には、海の神々や自然の力を称える言葉が含まれており、漁師たちは声を通じて自然との対話を試みています。これにより、海と人間の共生関係が表現され、掛け声は精神文化としての価値を持つようになりました。

また、掛け声を通じて漁師たちは日々の生活の中で感謝の気持ちを新たにし、困難な状況にも希望を持って立ち向かう力を得ています。こうした精神性は、荘河の漁師文化の根幹をなしています。

苦しみや喜びを分かち合う手段

荘河漁師の掛け声は、漁師たちが苦しみや喜びを分かち合うための重要な手段でもあります。過酷な海上労働の中で、掛け声は単なる作業の合図を超え、感情の表現として機能しています。例えば、大漁の喜びを声高らかに歌い上げることで、仲間同士の喜びを共有し、士気を高めます。

一方で、困難な状況や失敗の際には、掛け声が励ましや慰めの役割を果たし、漁師たちの心を支えます。声を掛け合うことで孤独感が和らぎ、共に苦難を乗り越えようとする連帯感が生まれます。こうした感情の共有は、漁師たちの精神的な健康維持にも寄与しています。

さらに、掛け声は世代を超えた交流の場ともなっており、若い漁師たちは先輩たちの声を聞きながら、漁師としての誇りや責任感を学び取っています。これにより、地域の文化が生き続けているのです。

生活文化としての掛け声

荘河漁師の掛け声は、単なる労働の道具ではなく、地域の生活文化の一部として根付いています。漁師たちの家族や地域住民も掛け声を聞き、日常生活の中でそのリズムや言葉を共有しています。例えば、祭りや集会の場で掛け声が披露されることも多く、地域の人々の心を一つにする役割を果たしています。

また、掛け声は地域の言語や方言の保存にも寄与しており、言葉の継承という文化的な側面も持っています。漁師の掛け声に使われる独特の表現や語彙は、地域の歴史や風土を反映しており、文化的アイデンティティの形成に重要な役割を果たしています。

さらに、掛け声は地域の子どもたちにとっても身近な存在であり、遊びや学びの中で自然に触れる文化教材となっています。こうした生活文化としての掛け声の存在は、荘河の地域社会の活力源となっています。

掛け声の歌詞とメロディーの魅力

代表的な歌詞の紹介と解説

荘河漁師の掛け声には、多くの代表的な歌詞が存在し、それぞれに深い意味が込められています。例えば、「海風よ吹け、網よ引け」というフレーズは、海の自然力を味方につけて漁を成功させたいという漁師たちの願いを表現しています。このような歌詞は、単純ながらも力強く、漁師たちの心情をストレートに伝えます。

また、「波間に光る希望の灯」という詩的な表現もあり、これは困難な漁労の中でも希望を失わずに前進する漁師たちの精神を象徴しています。こうした歌詞は、掛け声の中に込められた感情や信念を豊かに表現し、聴く者の心を打ちます。

さらに、掛け声には地域の方言や独特の言い回しが多く含まれており、言葉の響きやリズムが歌詞の魅力を高めています。これにより、歌詞は単なる言葉の羅列ではなく、地域文化の生きた証として機能しています。

メロディーやリズムの特徴

荘河漁師の掛け声のメロディーは、力強くリズミカルでありながらも、どこか哀愁を帯びた独特の調子を持っています。これは、海の荒波や漁師たちの苦労を反映したものであり、聴く者に深い感動を与えます。リズムは漁の作業に合わせて変化し、漁師たちの動きと一体化しています。

特に、掛け声のテンポは漁の種類や状況によって調整され、例えば網を引く際にはゆったりとしたリズムで力を合わせ、船を漕ぐ際には速いテンポで活気を生み出します。このようなリズムの変化が、掛け声の多様性と実用性を支えています。

また、メロディーは単純な音階で構成されているため、誰でも覚えやすく、口伝えで伝承しやすい特徴があります。これにより、世代を超えた継承が可能となり、地域文化としての掛け声が長く生き続けているのです。

掛け声のパフォーマンス方法

荘河漁師の掛け声は、単に声を出すだけでなく、特定のパフォーマンス方法が存在します。漁師たちは掛け声を発する際に、体全体を使ってリズムを取り、手拍子や足踏みを加えることもあります。これにより、声の響きが増し、仲間との一体感が高まります。

また、掛け声は船上だけでなく、陸上の祭りや集会でも披露されることがあり、その際には衣装や道具を用いた演出が加わることもあります。こうしたパフォーマンスは、地域の伝統芸能としての側面を強調し、観客に強い印象を与えます。

さらに、掛け声の練習や披露は、地域のコミュニティ活動としても重要であり、参加者同士の交流や連帯感を深める場となっています。これにより、掛け声は単なる労働歌から文化的な表現へと昇華しています。

楽器や道具との関わり

荘河漁師の掛け声は、基本的には声のみで行われますが、時には楽器や漁具を用いてその効果を高めることもあります。例えば、太鼓や鈴を使ってリズムを刻むことで、掛け声のテンポを一定に保ち、漁師たちの動きを統一する助けとなります。

また、網を引く際には網の引き具合や船の揺れが自然のリズムを生み出し、それが掛け声と調和することで独特の音響空間が形成されます。こうした自然の音と人の声の融合が、荘河漁師の掛け声の魅力の一つです。

さらに、祭りやイベントでは、笛や太鼓などの伝統楽器が掛け声の伴奏として用いられ、演出効果を高めています。これにより、掛け声は単なる労働歌から芸術的なパフォーマンスへと発展しています。

現代風アレンジの試み

近年、荘河漁師の掛け声は伝統を尊重しつつも、現代風のアレンジが試みられています。例えば、ポップスやロックの要素を取り入れた音楽作品に掛け声を融合させることで、若い世代にも親しみやすい形で伝承が進められています。こうした試みは、伝統文化の新たな可能性を切り開くものとして注目されています。

また、映像作品やデジタルメディアを活用した掛け声の紹介も増えており、SNSや動画配信プラットフォームを通じて国内外に発信されています。これにより、地域外の人々にも荘河漁師の掛け声の魅力が広まりつつあります。

さらに、学校教育や地域イベントでは、伝統的な掛け声と現代音楽を融合させたワークショップが開催され、参加者が実際に掛け声を体験しながら学ぶ機会が増えています。こうした多様なアプローチが、掛け声の持続的な継承に寄与しています。

伝統を守る人々とその活動

地元の保存団体や伝承者の紹介

荘河漁師の掛け声を守り伝えるために、地元ではいくつかの保存団体が活動しています。これらの団体は、掛け声の録音や映像記録を行い、地域の文化資源として保存することに力を入れています。特に高齢の伝承者たちから直接技術や歌詞を学び、次世代へと継承する役割を担っています。

伝承者の中には、幼少期から漁師の家系に生まれ、長年にわたり掛け声を実践してきた人物が多くいます。彼らは単に技術を伝えるだけでなく、掛け声に込められた歴史や精神性についても語り継ぎ、地域文化の深い理解を促しています。

また、保存団体は地域の行政や文化機関とも連携し、掛け声の保護と普及に向けた政策提言やイベント企画を行っています。こうした組織的な取り組みが、荘河漁師の掛け声の持続的な保存に欠かせない存在となっています。

学校や地域での教育活動

荘河漁師の掛け声は、地域の学校教育にも積極的に取り入れられています。小中学校では、地元の伝統文化を学ぶ授業の一環として、掛け声の歴史や歌詞、リズムを学ぶプログラムが実施されています。児童生徒は実際に声を出して練習し、地域の文化への理解と愛着を深めています。

また、地域の文化センターやコミュニティ施設では、掛け声のワークショップや講座が定期的に開催されており、幅広い年齢層が参加しています。これにより、地域住民全体が伝統文化の継承に関わる機会が増えています。

さらに、学校と保存団体が連携して、伝承者を招いた特別授業や演奏会を開催することもあり、子どもたちが生の声を体験しながら学ぶ貴重な場となっています。こうした教育活動は、掛け声の未来を担う若い世代の育成に大きく貢献しています。

祭りやイベントでの披露

荘河漁師の掛け声は、地域の祭りやイベントで盛んに披露されています。特に海に感謝する伝統的な漁業祭では、漁師たちが掛け声を合わせて漁の様子を再現し、観客にその迫力と魅力を伝えています。これらの催しは地域の誇りを示す重要な機会となっています。

また、文化交流イベントや観光フェスティバルでも掛け声のパフォーマンスが行われ、地域外からの訪問者に荘河の漁業文化を紹介する役割を果たしています。こうした場では、伝統的な衣装や道具も用いられ、視覚的にも楽しめる演出がなされています。

さらに、掛け声の披露は地域の若者や子どもたちの参加を促すことで、伝統文化の継承と地域活性化の両面に寄与しています。祭りやイベントは、掛け声を生きた文化として体験する絶好の機会となっています。

若い世代への継承の工夫

荘河漁師の掛け声の継承において、若い世代へのアプローチは非常に重要です。伝承者や保存団体は、若者が興味を持ちやすいように、掛け声の練習をゲーム感覚で行ったり、現代音楽と融合させたりする工夫をしています。これにより、伝統文化への敷居を下げ、参加意欲を高めています。

また、学校教育や地域活動において、若者が主体的に掛け声を披露する場を設けることで、自信と誇りを育んでいます。SNSや動画投稿を活用して若者同士が情報を共有する動きもあり、デジタル世代の特性を活かした継承が進んでいます。

さらに、若い世代の声を取り入れた新しい掛け声の創作やアレンジも試みられており、伝統と革新のバランスをとりながら文化を発展させる取り組みが行われています。こうした多様な工夫が、荘河漁師の掛け声の未来を支えています。

メディアや映像での発信

近年、荘河漁師の掛け声はテレビ番組やドキュメンタリー、インターネット動画など多様なメディアを通じて発信されています。これにより、地域外や海外の人々にもその魅力が広く知られるようになりました。映像は掛け声のリズムやパフォーマンスを視覚的に伝えるため、理解を深める上で非常に効果的です。

また、メディアを活用した発信は、保存活動の重要性や地域文化の価値を社会に訴える役割も果たしています。特に若い世代に向けた情報発信は、伝統文化への関心を喚起し、継承活動への参加を促す効果があります。

さらに、国際的な文化交流の場でも映像資料が活用され、荘河漁師の掛け声が中国の重要な非物質文化遺産として紹介されています。こうした多角的な発信は、伝統文化の保存と普及に不可欠な手段となっています。

現代社会と荘河漁師の掛け声

観光資源としての活用

荘河漁師の掛け声は、地域の観光資源としても注目されています。観光客向けの体験プログラムやショーで掛け声を披露することで、地域の独自性をアピールし、観光誘致に貢献しています。特に海辺のリゾート地として知られる大連において、伝統文化の魅力は観光の付加価値となっています。

また、観光客が実際に掛け声を体験できるワークショップや漁業体験ツアーも企画されており、参加者は地域文化に直接触れることができます。これにより、観光と地域文化の相互活性化が図られています。

さらに、地域の飲食店や土産物店でも掛け声をモチーフにした商品やイベントが展開され、地域経済の活性化にも寄与しています。こうした観光資源としての活用は、伝統文化の持続可能な発展に繋がっています。

地域アイデンティティの再発見

荘河漁師の掛け声は、地域住民にとって自らのアイデンティティを再発見する重要な契機となっています。伝統文化を見直すことで、地域の歴史や自然環境とのつながりを再認識し、地域社会の結束が強まっています。特に若い世代にとって、掛け声は自分たちのルーツを知る手がかりとなっています。

また、地域外からの評価や注目を受けることで、住民の誇りや自信が高まり、地域活性化の原動力となっています。掛け声を通じて地域の価値を再評価する動きは、地域文化の保護と発展において重要な役割を果たしています。

さらに、地域アイデンティティの強化は、都市化やグローバル化の中で失われがちな地域独自の文化を守るための基盤となり、持続可能な地域社会の形成に寄与しています。

他文化との交流やコラボレーション

荘河漁師の掛け声は、他文化との交流やコラボレーションの場としても活用されています。国内外の文化イベントやフェスティバルで披露されることで、異なる文化圏の人々と交流し、相互理解を深める機会となっています。特に日本との文化交流では、漁師歌を通じた共通の文化的背景が架け橋となっています。

また、現代音楽やパフォーマンスアートとの融合により、新たな表現形式が生まれ、伝統文化の魅力を多様な形で発信しています。こうしたコラボレーションは、伝統の枠を超えた創造的な文化活動として注目されています。

さらに、国際的な文化交流プログラムに参加することで、荘河漁師の掛け声は世界に向けて発信され、中国文化の一端を担う存在となっています。これにより、地域文化の国際的な評価と理解が進んでいます。

都市化・産業化による変化と課題

荘河地域を含む大連市は、急速な都市化と産業化の波にさらされています。これにより、伝統的な漁業の形態が変化し、若者の漁業離れや伝統文化の継承が困難になるという課題が生じています。漁師の数が減少し、掛け声を実際の漁労で使う機会も減少しています。

また、都市化に伴う生活様式の変化や娯楽の多様化により、伝統文化への関心が薄れる傾向も見られます。これらの社会的変化は、荘河漁師の掛け声の存続にとって大きな試練となっています。

しかし、こうした課題に対しては、地域の保存団体や行政が連携し、伝統文化の保護と地域振興を両立させる取り組みを進めています。都市化の中で伝統を守りつつ、新たな価値を創造することが今後の重要なテーマとなっています。

未来への展望と課題

荘河漁師の掛け声の未来は、伝統の継承と現代社会への適応のバランスにかかっています。保存活動や教育、メディア発信を通じて文化の価値を広める一方で、若い世代の関心を引き続き喚起し、参加を促す工夫が求められています。

また、観光資源としての活用や他文化との交流を進めることで、地域経済の活性化と文化の持続可能性を両立させることが期待されています。しかし、都市化や産業化による伝統文化の希薄化という課題は依然として大きく、地域社会全体での取り組みが不可欠です。

今後は、デジタル技術の活用や国際的な文化交流の拡大を通じて、荘河漁師の掛け声を世界に発信し、より広範な理解と支持を得ることが望まれます。伝統と革新を融合させた持続可能な文化の未来が期待されています。

日本とのつながりや比較

日本の漁師歌との共通点と違い

荘河漁師の掛け声と日本の漁師歌は、いずれも海と密接に結びついた労働歌として共通点が多く見られます。両者ともに、漁労のリズムを合わせるための掛け声や歌詞が中心であり、漁師たちの団結や海への感謝を表現しています。リズムや声の掛け合いによって作業効率を高める点も共通しています。

しかし、荘河の掛け声は力強くリズミカルで実用性を重視する傾向が強いのに対し、日本の漁師歌は地域によってはよりメロディアスで歌唱性が高いものも多いです。言語的な違いや文化的背景の違いもあり、表現方法や歌詞の内容に独自性が見られます。

また、日本の漁師歌は祭りや芸能としての発展が進んでいる地域も多く、荘河の掛け声とは異なる芸術的側面が強調されることがあります。こうした違いは、両国の漁業文化の多様性を示す興味深い比較対象となっています。

交流事例や共同イベント

近年、大連の荘河漁師の掛け声と日本の漁師歌との交流が活発化しています。両地域の文化団体や自治体が連携し、共同イベントや文化交流会を開催することで、相互理解と友好関係の深化が図られています。これらのイベントでは、互いの伝統歌を披露し合い、技術や歴史について意見交換が行われています。

また、学生や若者を対象とした交流プログラムも実施され、両国の若者が伝統文化を通じて交流する機会が増えています。こうした交流は、単なる文化紹介にとどまらず、両国の地域文化の活性化や国際理解の促進に寄与しています。

さらに、国際的な文化フェスティバルや観光イベントでも両者のパフォーマンスが紹介され、広く一般にその魅力が伝えられています。今後もこうした交流の拡大が期待されています。

日本人から見た荘河漁師の掛け声の魅力

日本人にとって、荘河漁師の掛け声は力強さと素朴さが同居する魅力的な文化表現として映ります。特に、漁師たちの声が海風に乗って響く様子や、仲間と声を合わせて作業する姿は、日本の漁村文化とも共鳴し、親近感を覚える人が多いです。

また、荘河の掛け声に込められた海への感謝や祈りの精神は、日本人の自然観や伝統的な生活文化と共通する部分があり、深い共感を呼んでいます。こうした精神性が、単なる労働歌以上の文化的価値を感じさせています。

さらに、荘河漁師の掛け声の独特なリズムやメロディーは、日本の伝統音楽とは異なる新鮮さを持ち、音楽愛好家や文化研究者からも高く評価されています。こうした魅力が、日本人の関心を引き続けています。

文化交流を通じた相互理解

荘河漁師の掛け声と日本の漁師歌の交流は、両国の文化的な相互理解を深める重要な手段となっています。伝統文化を通じて互いの歴史や生活様式を知ることで、国際的な友好関係が築かれています。特に、地域文化の保存や継承に関する課題を共有することで、協力の可能性が広がっています。

また、文化交流は単なる観光やイベントにとどまらず、教育や研究の分野にも波及しており、学術的な連携や共同プロジェクトも進展しています。これにより、伝統文化の価値を再評価し、持続可能な文化発展に向けた取り組みが強化されています。

さらに、交流を通じて生まれる新たな表現や創作活動は、両国の文化を豊かにし、多様性を尊重する国際社会のモデルケースとなっています。

今後の国際的な発信の可能性

荘河漁師の掛け声は、今後ますます国際的な文化発信の可能性を秘めています。デジタルメディアやSNSの活用により、世界中の人々にその魅力を届けることが可能となり、グローバルな文化交流の架け橋となるでしょう。

また、国際的な文化イベントやフェスティバルへの参加を通じて、多様な文化圏の人々と交流し、相互理解を深める機会が増えています。これにより、荘河漁師の掛け声は中国の伝統文化の代表的な存在として世界に認知されることが期待されています。

さらに、観光や教育、研究分野での国際協力を拡大し、持続可能な文化継承のモデルを構築することも重要です。こうした取り組みは、地域文化の価値を高めるとともに、国際社会における文化多様性の尊重に貢献します。

以上のように、大連の荘河に根付く「荘河漁師の掛け声」は、海とともに生きる人々の生活文化として、また地域の精神文化として豊かな価値を持っています。伝統を守りつつ現代社会に適応し、国内外にその魅力を発信することで、未来へと継承されていくことが期待されています。