漢字は、古くから中国文化に深く根ざした文字であり、その影響は日本を含むアジア諸国においても広がっています。漢字の借用は、単なる文字の取り入れに留まらず、語彙や文化にも多大な影響を与えてきました。本稿では、漢字の借用の概念や種類、そしてその影響を多角的に探求し、現代における漢字の役割についても考察していきます。

1. 漢字の借用の概念

1.1 漢字の定義

漢字とは、主に中国で使われる表意文字のことを指します。各漢字は文字自体が意味を持ち、単語や文を構成する際に重要な役割を果たします。漢字は、形声文字(音と意味を表す漢字)、象形文字(形を表す漢字)、会意文字(意味の組み合わせによって形成される漢字)など、さまざまなカテゴリに分類されます。例えば「山」は、実際の山の形を模して作られた象形文字です。

日本において漢字は、6世紀ごろに中国から伝来しました。当初は主に仏教経典や中国文学を通じて日本に輸入され、文語体の表現として使用されました。次第に、漢字は日本語の中に取り入れられ、漢字を用いた言語表現が発展していくことになります。

1.2 漢字の借用の歴史的背景

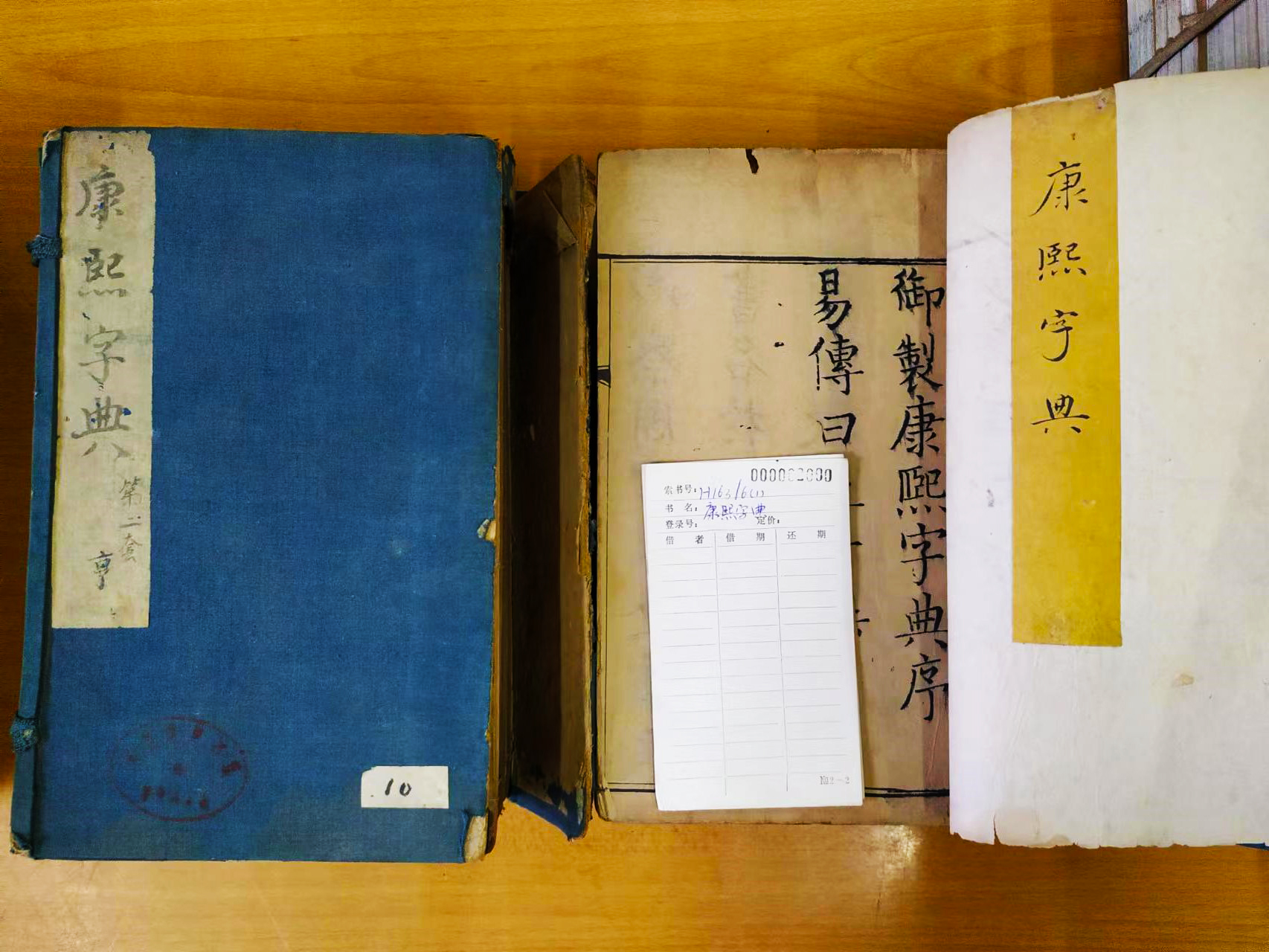

日本における漢字の借用は、奈良時代(710-794年)や平安時代(794-1185年)に顕著でした。当時、日本は中国文明の影響を受け、漢字を用いて日本語を表記する方法が確立されました。この過程で、漢字は日常生活や文化、さらには政治的な文書の中で使用されるようになりました。

特に、平安時代には漢字をベースにした仮名文字の発展があり、漢字の借用はより一層深まります。訓読み(日本語の意味を持たせる読み方)と音読み(漢字の中国語の読み方)を使い分けることで、日本語は漢字を有効に取り入れ、独自の言語体系を確立しました。このような背景があるため、漢字は日本文化において不可欠な存在となりました。

2. 漢字の借用の種類

2.1 音訳と意訳

漢字の借用には主に音訳と意訳の2つの方法があります。音訳は、漢字の音に基づいて日本語に取り入れる方法であり、一般的に外来語や新しい概念を表現する際に用いられます。音訳の一例として、「電話」(でんわ)が挙げられます。この言葉は、中国語の「电话」の音を基にしています。

意訳に関しては、漢字の意味をそのまま取り入れ、日本語の文脈に合った形で使用されます。例えば、「自由」という言葉は「自由」を意味し、その内容が日本の文脈で理解しやすくなっています。このように、音訳と意訳は異なるアプローチで漢字を取り入れていますが、どちらも日本語に多様性をもたらしています。

2.2 漢字の変化と適応

時が経つにつれて、漢字は日本の言語文化に適応していきました。特に、漢字の形や発音が変化することが多かったため、日本独自の漢字や新しい読みが生まれました。たとえば、「学」という漢字は中国語でも使用されていますが、日本語では「がく」や「まなぶ」など、異なる読み方があり、文脈によって使い分けられます。

また、明治時代以降、日本の教育制度において漢字の統一や簡略化が進められました。この過程で、漢字の使用が一般化し、それに伴い新たなルールや規則も策定されました。これにより、日本国内での漢字の使用が統一され、多くの人が理解しやすい形をもたらしました。

3. 漢字の借用がもたらした影響

3.1 日本語への影響

3.1.1 語彙の増加

漢字の借用は、日本語の語彙を豊かにする重要な要素の一つです。多くの漢字は異なる意味を持っており、それを組み合わせることで新しい言葉や表現を生み出すことができます。例えば、「社会」(しゃかい)や「文化」(ぶんか)など、漢字が持つ意味の組み合わせによって、新しい概念を的確に表現することが可能になりました。

さらに、漢字の借用は専門用語の形成にも寄与しています。科学技術や医療分野など、専門的な知識が求められる場面において、漢字は非常に役立ちます。「細胞」(さいぼう)や「遺伝子」(いでんし)などの言葉は、漢字の借用によって正確な意味が伝わりやすくなります。このように、漢字の借用は日本語の専門性や多様性を高める重要な役割を果たしています。

3.1.2 文法構造への影響

漢字の影響は、単なる語彙の増加だけでなく、日本語の文法構造にも影響を及ぼしました。漢字は助詞や助動詞と組み合わさることで新しい文法形式を生み出し、文章の意味を明確にする手助けをしています。例えば、「見る」(みる)という動詞に「漢字を読む」という動作が加わることで、「漢字を見る」という具体的な行動が成立します。

また、漢字の使い方によって日本語特有のニュアンスが生まれ、表現が豊かになります。たとえば、同じ漢字でも文脈によって異なる意味を持つことから、漢字は日本語における表現の幅を広げる役割を果たしています。これは、日本語が持つ複雑さや美しさを感じさせる要因の一つです。

3.2 文化交流への影響

3.2.1 文学と哲学への寄与

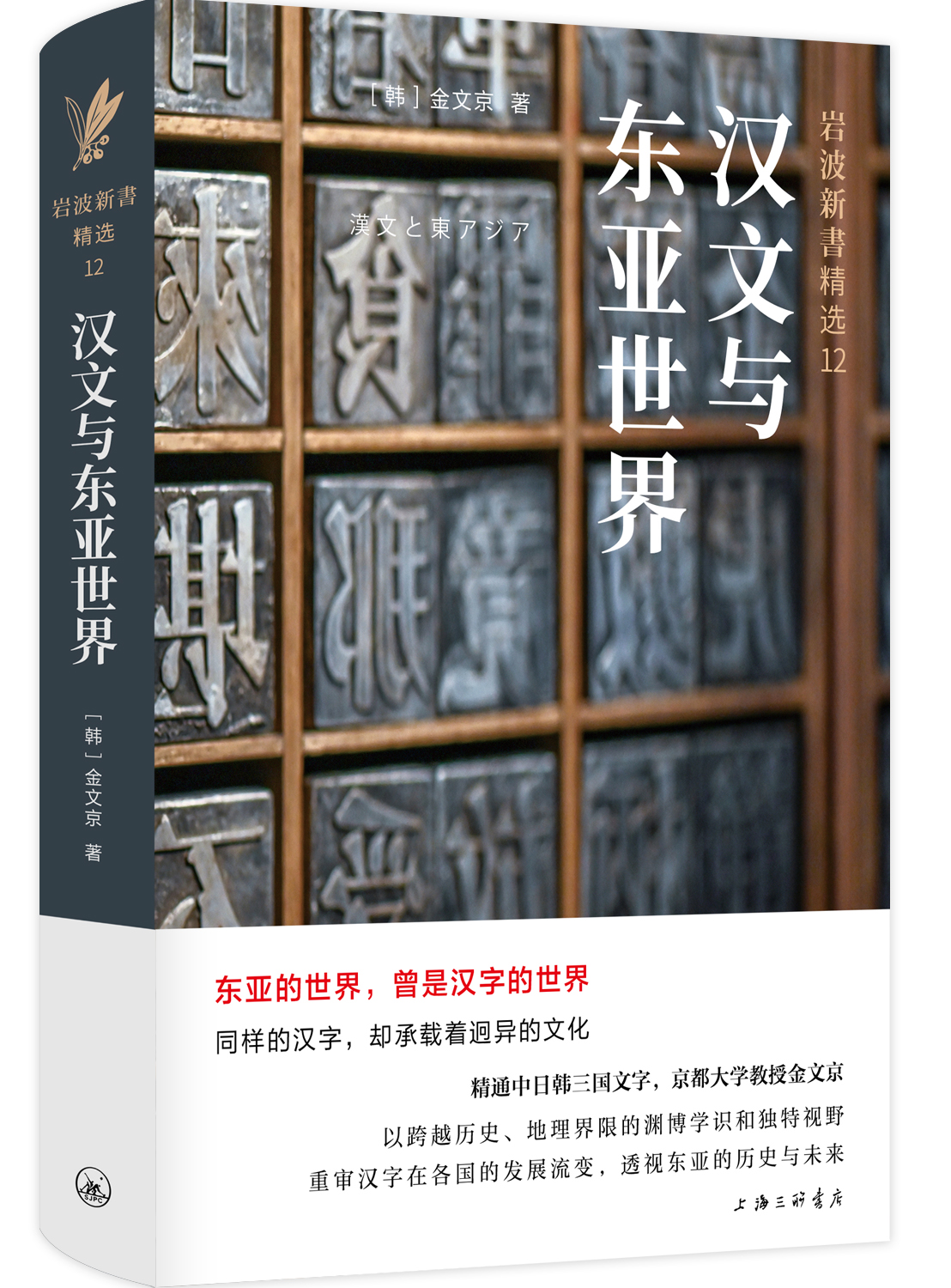

漢字の借用は、日本の文学や哲学の発展にも重要な影響を与えました。古代から現代に至るまで、漢字を用いることで、中国の古典文学や哲学が日本にもたらされ、それらの影響を受けた作品や思想が形成されました。特に、平安時代の文学作品には漢字が豊富に使われており、当時の文化や思想が色濃く反映されています。

また、日本の文学者や哲学者は、漢字を通じて思考を深め、独自の解釈を加えることで、オリジナルな作品を生み出しました。例えば、松尾芭蕉や紫式部の文学作品には、中国の思想や美意識が影響を与えたと言われています。このように、漢字を通じて文化的な交流が行われたことは、両国の文学や哲学が相互に豊かになることに寄与しました。

3.2.2 芸術と伝統の発展

漢字は日本の芸術や伝統文化にも多大な影響を与えています。筆文字や書道はその一例であり、漢字の形やスタイルを用いた美しい作品が数多く存在します。特に、書道は日本の伝統的な芸術形式の一つであり、漢字を使って感情や思想を表現するための手段として発展してきました。書道の中には、漢字の美しい書き方やスタイルがあり、これは日本独自の芸術的価値を生み出しています。

また、漢字は日本の伝統行事や儀式にも深く根付いています。特に、年賀状や祝賀イベントでは、漢字を用いたメッセージや表現が重要な役割を果たします。漢字を通じて文化や伝統が受け継がれることで、日本のアイデンティティが形成される要素となっています。

4. 漢字の借用に関する現代的視点

4.1 グローバル化と漢字

現代はグローバル化が進み、多様な文化や言語が交わる時代です。この中で、漢字の借用はますます重要な意味を持つようになっています。英語などの外国語が日常生活に浸透する中、日本語でも外来語が急増しているため、漢字はその中での重要なアクセントとなります。例えば、「コンピュータ」は音訳でありながら、「計算機」(けいさんき)などといった漢字表記も並存しており、互いに補完し合っています。

また、インターネットやSNSの普及により、漢字の使われ方も変化しています。例えば、短縮表現やスラングが普及する中でも、漢字は依然として文書や正式なコミュニケーションにおいて重要な役割を果たしています。グローバルな視点からも、漢字は日本語を特徴付ける要素となり、国際交流や文化理解に寄与しています。

4.2 デジタル時代における漢字の役割

デジタル時代の到来により、漢字の使用方法も進化しています。スマートフォンやコンピュータの文字入力機能の発展により、漢字を手軽に使用できるようになり、これまで以上にアクセシブルになりました。漢字の候補表示や変換機能により、ユーザーは効率的に漢字を使いこなすことができるようになっています。

しかし、一方で漢字の使い方に対する懸念も広がっています。特に、若い世代の中では漢字の読み書きが疎かになる傾向が見られ、漢字の知識や理解が薄れることが心配されています。この問題に対処するため、教育機関ではデジタル環境における漢字教育の重要性が説かれており、バランスの取れた漢字教育が求められています。

5. 結論

5.1 漢字の借用の重要性

漢字の借用は、日本語と文化に欠かせないものであり、その影響は多岐にわたります。語彙の増加から文法構造の変化、さらには文学や哲学、芸術への寄与に至るまで、漢字は日本文化の形成に大きな役割を果たしました。これらの歴史的背景と文化的影響を理解することは、日本のアイデンティティを見つめ直す上でも重要です。

5.2 今後の展望

今後の展望として、漢字の使い方は引き続き進化していくでしょう。グローバル化やデジタル化が進む中で、漢字がどのように変容し、日本の文化や言語にどのような影響を与えていくのかが注目されます。将来的には、漢字が国際的な共通語としての役割を果たし、さらなる文化交流の架け橋となることが期待されます。

終わりに、漢字の借用は単なる文字の取り入れ以上のものであり、日本の文化や言語の発展に深く関わっています。これからも漢字を通じて多様な文化が交流し、豊かな表現が生まれることに期待しましょう。