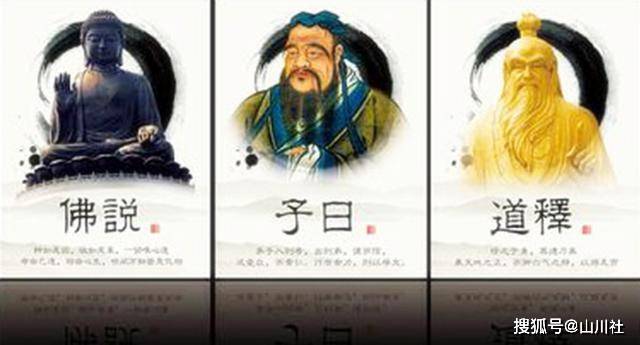

儒教と道教は、中国文化の重要な二つの柱であり、それぞれが教育や修身において異なるアプローチを持っています。儒教は主に孔子の教えに基づき、人間関係と倫理を重視します。対して道教は、宇宙や自然との調和を重んじ、内面的な修行を通じて自己を高めることに焦点を当てます。この両者の違いを理解することで、教育や修身の実践におけるそれぞれの役割や影響をより深く知ることができます。

儒教と道教の対比

1. 儒教の基本概念

1.1 儒教の起源

儒教は紀元前5世紀頃、孔子によって提唱されました。孔子は、当時の社会における倫理や道徳の欠如に懸念を抱き、人々が互いに尊重し合い、秩序を保つための教えを広めました。彼の教えは、家庭や社会といった小さな単位から始まり、次第に国や世界に広がっていきました。

儒教の起源は、孔子の先祖や当時の儒教的伝統にさかのぼることができます。孔子自身は、彼の教えが新しいものであるとは言っていませんでしたが、彼が強調した「仁」や「礼」の価値観は、既存の文化の中で再確認と強化を図るものでした。これにより、儒教は単なる宗教ではなく、社会的な倫理や政治哲学としても機能するようになりました。

儒教の思想は、漢代に国家の主要な教育システムとして採用され、多くの王朝にわたって中国の政治や文化に影響を与えました。このように、儒教は国家と市民の関係を考える上で、重要な役割を果たしてきたのです。

1.2 儒教の主要教義

儒教の中心的な教義は「仁」と「礼」です。「仁」とは他者への思いやりや愛情を意味し、「礼」とは社会的な秩序を保つための行動や態度を指します。これらの教義は、個人が社会においてどのように行動すべきかを示すものであり、儒教徒はこれらの価値観に則って日々の生活を営むことが求められます。

また、儒教は「忠」と「孝」も重視します。「忠」は上司や国に対する忠義を意味し、「孝」は親や祖先への敬意を表すものです。これらの価値観は、家庭を含む社会全体の調和と安定を重んじる儒教の理念の中で非常に重要な位置を占めています。

さらに、儒教においては、教育が非常に重要な役割を果たします。孔子は「君子は学びに勤しむべし」と教え、自己の成長や道徳的な向上のために絶えず学ぶことが必要だとされます。このように、儒教は学問や教養を通じて人間としての品格を高めることを重視しています。

1.3 儒教の社会的影響

儒教は、中国社会において多大な影響を及ぼしました。特に、儒教の教えは家庭、学校、そして社会全体の倫理基準を築く基盤となりました。家族関係においては、孝行を重んじる文化が根付いており、親子の絆が強化されました。また、学校制度においては、儒教に基づいた教育が国の根幹となり、学問が尊ばれる風潮を生み出しました。

また、儒教は政治においても重要な役割を果たします。歴代の王朝では、儒教的な価値観に基づいて政策が策定され、統治の基本方針とされてきました。たとえば、宋代には科挙制度が広がり、儒教に基づく士大夫層が、国家の要職を占めるようになりました。これにより、能力主義が根付き、社会の成長を促進する結果となりました。

儒教の影響は、中国だけでなく周辺の国々にも及んでおり、韓国や日本、ベトナムなどでも儒教の考え方が広まり、各国の文化や教育にも浸透しました。このように、儒教は単に一つの宗教や思想ではなく、広範な社会構造に組み込まれ、多くの人々の生活に影響を与える存在となっています。

2. 道教の基本概念

2.1 道教の起源

道教は、中国の古代宗教や民間信仰を背景に、紀元前4世紀頃に道家の思想家たちによって発展しました。特に老子と荘子の教えが重要であり、彼らは自然との調和を重んじる哲学的なアプローチを持っていました。老子の著作である『道徳経』は、道教の基本的な教義を示す重要なテキストとして知られています。

道教は、儒教と同じく中国文化の中で根を下ろしましたが、より霊的で象徴的な側面が強調されています。道教においては「道」とは、宇宙の根源的な原理を指し、すべての存在がこの「道」に従っていると考えられています。したがって、道教徒は「道」を理解し、それに従って生活することが求められます。

道教は、思想的な面だけでなく、神秘主義や宗教的儀式も含んでおり、多様な信仰体系や実践が存在します。これによって、道教は多様な人々に受け入れられ、今日に至るまで影響力を持ち続けています。

2.2 道教の主要教義

道教の中心的な教えは「無為自然」です。「無為」とは、あえて何かをしようとするのではなく、自然のままに流れることを意味します。道教徒は、自然の法則に従い、無駄な努力を避けることで、自己の内面を高めることができると信じています。この考え方は、ストレスの少ない生活や調和の取れた人間関係を築く上で非常に価値があります。

また、道教では「陰陽」という概念も重要です。陰陽は、すべての物事には対立する二つの側面があるという考えに基づいており、これらのバランスを取ることが健康や幸福につながるとされています。道教では、心身のバランスを保つことが重要視されており、これが修身や教育の一環として取り入れられています。

道教はまた、長生きや不老不死の追求をテーマとした修行法や、薬草や気功といった実践方法も持っています。これにより、身体と心の健康を保つことが道教の目的の一部となり、信者たちは日々の生活にこれらの教えを取り入れています。

2.3 道教の社会的影響

道教は、中国の文化や社会において、儒教とは異なる形で影響を及ぼしました。特に、道教の儀式や祭りは、人々の生活に深く根付いており、伝統行事や季節ごとの祭りは、道教の影響を色濃く反映しています。これにより、道教は日常生活の中で人々に親しまれ、地域社会の結束を強める役割を果たしています。

さらに、道教の思想は、他の宗教や哲学との融合を経て、中国文化に多様性をもたらしました。例えば、仏教と道教はしばしば相互に影響を与え合い、修行や道徳観念が融合した結果、新しい信仰形態が生まれました。このように、道教はその柔軟性によって、自らを他者の影響に晒しながら発展し続けました。

道教の影響力は、明代や清代に特に強まり、国家レベルでも重要視されるようになりました。政府は道教の祭りや行事を奨励し、道教寺院が建立されるなど、その規模は拡大しました。この結果、道教は単なる宗教にとどまらず、文化や社会の全体像に強い影響を与える存在となったのです。

3. 儒教と道教の理念の違い

3.1 人間関係と道徳観

儒教は、家庭や社会における人間関係を非常に重視し、「仁」や「礼」といった概念を通じて、人間同士の尊敬や調和を促進しようとします。儒教の教えに従うことで、個人は社会の中での自らの役割を理解し、他者との関係を良好に保つことが求められます。これにより、社会全体の秩序が維持されることを目指します。

対照的に道教は、個人の内面的な成長や自然との調和を重視します。道教においては、他者との関係よりも自己との対話や静謐さが重要視されます。道教徒は、他者との関わりよりも、自然の流れに身を委ねることによって、自己を完成させることを重視します。このため、道教は個人主義的な側面を含むと言えるでしょう。

このように、儒教と道教は人間関係に対するアプローチが根本的に異なります。儒教は社会的な調和を追求する一方で、道教は内面的な平和を求めることにフォーカスしています。これが両者の根本的な思想の違いを作り出しているのです。

3.2 自然との関わり

儒教では、自然は人間社会の一部とみなされ、倫理的な規範に従って人間が自然を制御し、調整する存在とされています。儒教徒は、自然を尊重しつつも、自らの意思でその環境を改善し、より良い社会を築く努力を求められます。このため、儒教は自然に対する支配的な視点を持つと言えるでしょう。

一方で道教は、自然そのものを尊ぶ姿勢を強調します。「道」は自然の法則であり、道教徒はそれに従うことが重要だと考えています。そのため、道教徒は自然環境との調和を最重要視し、無理な干渉を避けることで、真の意味での幸福を実現しようとします。このように、道教は自然との共同生存を重んじる姿勢を持っています。

こうした理念の違いは、教育方法にも影響を与えます。儒教は、自然科学や倫理を通じて人間の社会的能力を高めることを重視しますが、道教は自然との調和を体感することが重要であると考え、実践的な経験を重んじます。このように、自然との関わり方の違いが、教育や修身の方法にも具体的な違いをもたらすのです。

3.3 政治思想と社会秩序

儒教の政治思想は、倫理的統治を重視しています。国家は、徳のある君子が治めるべきだとされ、政治の根底には倫理があると考えられています。また、儒教では教育の普及や人材育成が国家繁栄の鍵であるとされ、士大夫層が政治に参加することが求められます。これにより、道徳的な指導者が国を治めることに重点が置かれています。

道教は、政治についての統治理論では儒教ほどの体系性はありませんが、自然のリズムや変化を尊重した形での政治を提唱します。道教徒は、法律や規則による統治よりも、調和と自然の法則に従った社会が理想であると考える傾向があります。これにより、無理な社会改変や支配を避け、自然な秩序を守ることが重要視されます。

このような理由から、儒教は積極的に政治や社会問題に関与する一方、道教はより受動的であると言えます。この違いが、儒教と道教を理解する上での重要なポイントとなります。

4. 教育の視点からの儒教と道教

4.1 儒教における教育の重要性

儒教において教育は、個人の成長と社会の発展において欠かすことのできない要素とされています。孔子自身が「学びは一生の宝」と説いたように、教育は道徳的価値観と知性を育むための重要な手段です。儒教に基づく教育制度が発展した背景には、社会の安定と繁栄が関係しています。

儒教の教育理念では、教えられるべき内容は単なる知識にとどまらず、道徳や倫理、人間関係の構築といった側面にも広がります。たとえば、儒教の教育においては「礼」の重要性が強調され、社会的なマナーや対人関係のスキルが教えられます。このため、儒教教育は単に学問を教えるだけでなく、人格形成に寄与することを重視しています。

また、儒教の教育は、師弟関係を非常に重視します。教師に対して尊敬を払うとともに、教育を受ける側も自己の成長に対して真摯な態度を持つことが求められます。このように、儒教の教育は相互の信頼と尊重に基づいて構築され、長期的な人間形成に寄与することを目指すのです。

4.2 道教における教育のアプローチ

道教において教育は、主に内面的な成長や自己実現を目指すことが中心です。道教は、外部からの知識や情報よりも、自己を見つめ直し、自然との調和を求めることを重要視します。そのため、道教に基づく教育には、体験や修行が多く取り入れられています。

たとえば、道教の修行法として有名な気功や坐禅は、心身のバランスを整え、精神的な明晰さを促進します。このような実践を通じて、個人は自らの内面を探求し、自然との一体感を得ることができます。また、道教の教育は形式的なものでなく、個々の環境や状態に応じた柔軟なアプローチを取ることが特徴です。

道教の教育アプローチは、特定の成果を求めるのではなく、長期的な自己成長を重視します。このため、道教の教育を受ける者は、真剣に内面的な成長を目指し、時には数年にわたる修行を行うこともあります。このように、道教における教育は、単なる職業訓練や知識の習得ではなく、人生の目的を見つけるための大きな旅であると言えるでしょう。

4.3 教育制度の違い

儒教と道教の教育制度には、根本的な違いがあります。儒教は、科挙制度を通じて体系化された教育制度を持っており、広く普及した教育を提供しています。科挙は試験に基づいて士大夫層を擁立し、国家における重要な役割を果たす人材を育成します。このように、儒教の教育は多くの人に開かれており、実社会での役割を意識した成長を促しています。

対照的に、道教は比較的小規模なコミュニティの中で、主に師匠と弟子の関係を通じて教えが伝えられます。道教の修行は、特定の流派や師匠に従うことが一般的で、個々の内面的な成長を重視するため、より個別化されたアプローチが取られます。このため、道教の教育は、儒教のように大規模な制度として作られているわけではありませんが、深い内面的な成長を目指す点で特異な存在となっています。

このように、儒教と道教の間には、教育の目的や方法、制度における違いが見られます。これにより、受ける教育の内容や社会での役割が大きく異なるのです。

5. 修身と実践における儒教と道教

5.1 儒教の修身実践

儒教における修身は、個人が道徳的な人間として成長することを目的とした実践です。孔子は「君子は修身をもって始めるべし」という言葉を残しており、まず自己を磨くことが重要であると説いています。具体的には、「仁」を実践すること、すなわち他者に対して思いやりを持ち、「礼」を守ることが求められます。

儒教の修身実践は、日常生活に密接に結びついています。たとえば、家庭内での親子のコミュニケーションや、友人間での信頼関係が、修身の一環として捉えられます。また、儒教では「学問」と「実践」が不可分であり、教えを学ぶだけでなく、実際にそれを行動に移すことが重視されます。このため、修身には学ぶことと行うことがセットとなっており、一方だけでは不十分とされます。

儒教の修身は、個人だけでなく、社会全体の向上を目指します。修身を行うことで、個々人が自身の道徳心を高め、結果的に社会全体の倫理基準を引き上げることを促進します。このように、儒教は修身を通じて、社会全体の調和と安定を図ることを目指しているのです。

5.2 道教の修身実践

道教における修身は、主に自己の内面を深く探求し、精神的な成長と自然との調和を目指すものです。道教徒は、日々の修行を通じて心と体のバランスを保ち、高めていくことを重視します。具体的には、瞑想や気功、内功などが日常的に実践され、これにより心身のリフレッシュとエネルギーの充電が図られます。

道教の修身実践は、非常に個人化されています。各人が自分の体験や感覚に基づいて、様々な方法で修行を行うことが許容されており、これは道教の大きな特徴の一つです。また、道教は自然との調和を強く意識し、自然の流れに従った生き方をすることが修身の一部とされています。つまり、道教徒は自然のリズムに身を委ねることで、精神的にリラックスした状態を保つことが目指されます。

道教の修身は、短期的な結果を求めるのではなく、長期的な成長を目指すものです。修行を続けることで得られる自己の成長や自然との調和を実感することは、道教の信者にとって非常に重要であり、これが彼らの人生の指針となっています。

5.3 実践の効果と社会への影響

儒教と道教の修身実践は、それぞれ異なる効果を社会にもたらします。儒教の修身は、個人の道徳心を高めることで、社会全体の調和と倫理の向上に寄与します。具体的には、儒教に基づいて教育された人々が、家庭や社会でのリーダーシップを発揮し、より良い社会を築くための基盤を提供します。

一方で、道教の修身は、心身の健康や精神的な安らぎを重視するため、心理的なストレスの軽減や、人々の理解力を深める効果があります。道教徒が心のバランスを保つことで、彼らの周囲の人間関係も改善され、より穏やかな社会が形成されることに繋がります。また、道教の教えが普及することで、自身だけでなく周りとの調和を重要視する価値観が広がることも期待されます。

このように、儒教と道教の修身の実践は、個々の精神的な充実感を追求する一方で、社会全体の倫理・道徳的な基盤を育む役割も果たしています。両者の修身が相互に補完し合うことで、より豊かな社会を形成することが期待されるのです。

終わりに

儒教と道教はそれぞれ異なる哲学や教育のアプローチを持っていますが、両者は中国の文化と社会において深く根付いています。修身や教育の実践を通じて、個人が成長し、社会全体の調和を形成することを目指しています。儒教が社会の倫理規範を強化する一方で、道教は内面的な成長や自然との調和を促進します。これらの違いを理解することで、今後の教育や修身における新たな視点を得ることができるでしょう。両者を融合させることで、より充実した人生を追求することが可能になるのではないでしょうか。