中国の四大発明、すなわち「紙」、「磁石コンパス」、「火薬」、「印刷技術」は、中国の歴史において重要な役割を果たしてきました。これらの発明は、単に技術革新としてだけでなく、社会、文化、経済にも深い影響を与えました。特に日本においては、これらの発明が受容され、さまざまな形で日本社会に影響を及ぼしました。それでは、四大発明が日本の社会生活に与えた具体的な影響について探っていきましょう。

1. 中国の四大発明の概要

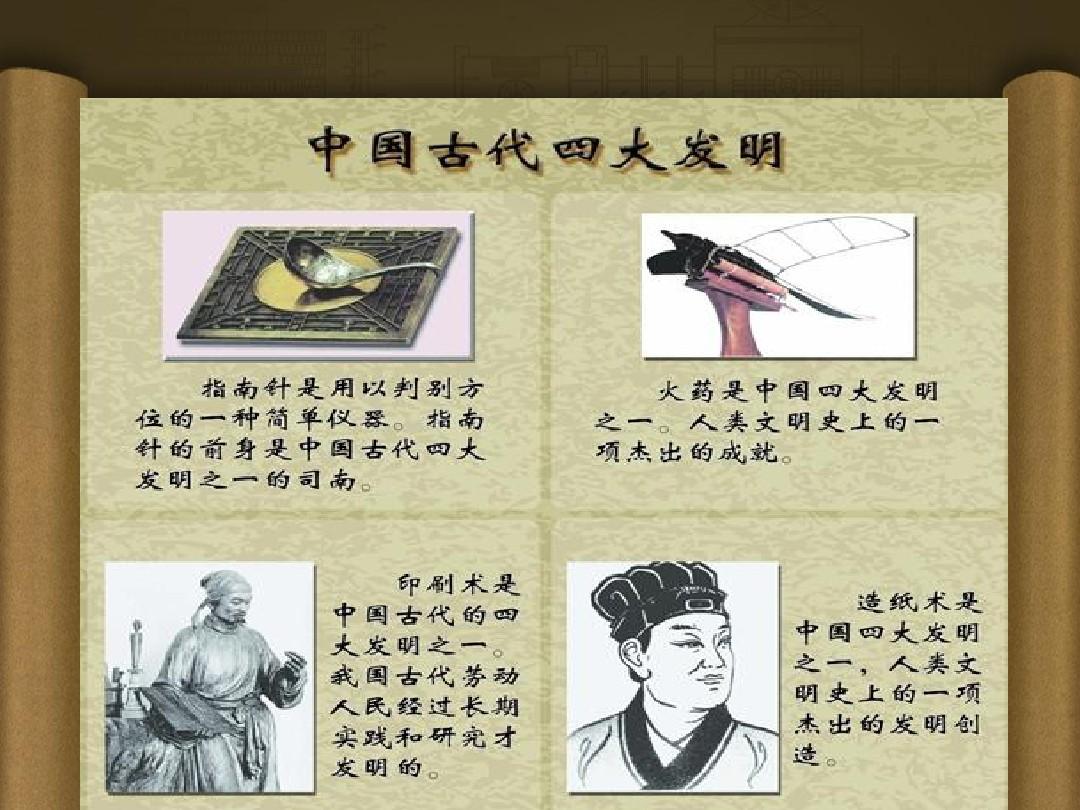

1.1. 四大発明とは何か

中国の四大発明は、過去数千年にわたって中国が人類文明に貢献してきた重要な技術です。これらは紙、磁石コンパス、火薬、そして印刷技術であり、各々が異なる分野で革命的な変化をもたらしました。例えば、紙の発明によって情報の記録と伝達が容易になり、人々の知識の蓄積が加速しました。また、磁石コンパスは航海の安全性を高め、火薬は戦争の様相を一変させました。そして印刷技術の発展により、書籍や情報が広く印刷されるようになり、教育の普及が促進されました。

1.2. 四大発明の歴史的背景

この四大発明はそれぞれ特定の歴史的背景の中で生まれました。紙は西漢の時代に蔡倫によって改良され、使い始められました。その後、紙は日本をはじめとする周辺国に広まりました。磁石コンパスは、宋代に海上貿易が盛んになる中で重要な役割を果たしました。火薬は唐代に発明され、最初は花火として利用されましたが、次第に戦争に使われるようになりました。印刷技術は、宋代の経済発展とともに広がり、知識の普及に寄与しました。

1.3. 各発明の重要性と意義

四大発明は、単なる技術革新に留まらず、それぞれが社会全体に深い影響を及ぼしました。紙の発明は、文学や教育の発展を促し、文化的な交流の基盤を築きました。磁石コンパスは、商業活動や文化交流を可能にし、日本を含む多くの国々の発展に寄与しました。火薬は軍事力を増し、戦争のダイナミクスを変える要因となりました。印刷技術は、情報の普及を加速し、社会全体の知識水準を引き上げる重要な役割を果たしました。

2. 四大発明の詳細

2.1. 紙の発明

紙は、蔡倫によって改良され、広く普及しました。古代の中国では、竹の板や絹に情報を記録していましたが、紙の発明によって軽量で持ち運びやすい素材が誕生しました。これにより、詩歌や文書の保存が容易になり、文化的な創造活動が活発化しました。特に日本では、平安時代に漢字を使用した文書が多く残されており、紙の普及が文学の発展に影響を与えました。

2.2. 磁石コンパスの発明

磁石コンパスは、飛躍的な航海技術の向上をもたらしました。中国では、南宋時代に初めて航海において磁石コンパスが使用されるようになりました。その後、異国との貿易が盛んになると、日本にもその技術が伝播しました。磁石コンパスは、特に海上貿易において陶磁器や絹などの重要な商品を運ぶ際に、航路を確保するために不可欠な道具となりました。

2.3. 火薬の発明

火薬は、中国の唐代に発明され、その応用範囲は広がりました。初めは宗教的な儀式や祝祭で用いられましたが、その後、軍事的な用途に転用されました。日本においても、火薬は戦国時代に導入され、戦術や戦闘スタイルに大きな影響を与えました。特に、火縄銃の導入は、日本の戦争の戦略を根本的に変え、戦国時代の乱世を助長しました。

2.4. 印刷技術の発明

印刷技術は、情報の大量生産を可能にしました。まず木版印刷が普及し、その後、活版印刷へと進化しました。この技術により、書籍や文書が大量に生産できるようになり、情報が広く一般に普及しました。日本では、印刷技術の導入によって、多くの文学作品や学術書が刊行され、民衆の教育水準が飛躍的に向上しました。また、宗教的な書物の印刷は、信仰の普及にも寄与しました。

3. 日本における四大発明の受容

3.1. 受容の歴史的経緯

日本における四大発明の受容は、各技術の伝播のタイミングとその社会的文脈に深く関連しています。最初に伝わったのは紙で、飛鳥時代や奈良時代に中国から輸入されました。その後、中世に入ると磁石コンパスが導入され、航海技術が向上しました。火薬は戦国時代に伝わり、印刷技術は江戸時代に普及し広がりました。四大発明は日本の歴史と文化の発展に重要な役割を果たしたのです。

3.2. 日本における紙の利用の変化

日本において紙の利用は、最初に貴族や僧侶といった特権階級に限られていました。しかし、次第に紙の生産技術が向上し、一般市民でも手に入れやすくなりました。江戸時代には、民間の書店で多くの文書や書籍が出版され、庶民層にも知識が広まりました。このように、紙の普及は日本の教育システムの基盤を築くことに寄与しました。

3.3. 磁石コンパスの伝播と影響

磁石コンパスは、航海技術に革新をもたらしました。特に、室町時代には海上貿易が盛んになり、中国の商人との交流が深まりました。コンパスの導入により、日本船はより安全に航行できるようになり、遠洋航海も実現しました。これにより、異国との貿易が拡大し、日本の経済や文化に大きな影響を与えました。

3.4. 火薬の導入とその応用

火薬が日本に伝わると、戦国時代の武士たちはこれを積極的に利用しました。例えば、火縄銃の導入は、戦闘のスタイルを大きく変え、特に新たな戦術が求められるようになりました。また、火薬はお祭りや祝事にも用いられるようになり、一般市民の生活にも色彩を添える要素となりました。

3.5. 印刷技術の影響と発展

印刷技術が日本に伝わったことにより、知識や情報の普及が飛躍的に進展しました。特に江戸時代には浮世絵や文学の発展があり、印刷技術がそれを支えました。庶民の間でも多くの書物が流通し、文化の発展に寄与しました。また、情報の発信が容易になったため、社会運動や思想の普及にも大きな影響を及ぼしました。

4. 四大発明が日本の社会生活に与えた具体的影響

4.1. 教育と情報の普及

四大発明は、日本の教育システムと情報の流通に革新をもたらしました。紙と印刷技術の普及により、書籍が一般市民にも手に入りやすくなり、知識の獲得が容易になりました。学校教育や寺子屋での教育が発展し、庶民の間でも学問が重視されるようになりました。特に江戸時代には、識字率が向上し、多くの人々が情報を得ることができるようになりました。

4.2. 貿易と航海技術の向上

磁石コンパスの発明は、日本の貿易に革命をもたらしました。商船がより安全に航行できるようになり、特に貿易が盛んな時期には、多くの新しい商品が日本に入ってきました。また、海上貿易の向上は、国際的な文化交流を促進し、日本の文化の多様性を高めました。このため、日本の経済は大きく発展し、商業の繁栄を支える要因となりました。

4.3. 軍事と戦略の変化

火薬の導入は、日本の軍事戦略にも大きな変化をもたらしました。戦国時代には、火縄銃が主力兵器となり、戦闘のスタイルは従来の弓や槍から火器中心に移行しました。これにより、戦場での戦術も進化し、長距離からの射撃が可能になったことで、より戦略的な戦闘が求められるようになりました。これらの変化は、戦国時代の日本における政治的安定にも寄与しました。

4.4. 日常生活への影響

四大発明は、日常生活にも多大な影響を与えました。特に紙の普及により、手紙や日記などのコミュニケーションが一般的になり、家族や友人とのつながりが強まりました。また、印刷技術によって出版された書籍は娯楽を提供し、人々の文化的な生活を豊かにしました。さらに、火薬は祭りや祝祭の際に使用され、日常生活に彩りを添える要素となりました。

5. 四大発明の現代的意義

5.1. 今日の技術革新との関連

中国の四大発明は、現代の技術革新とも深く関連しています。例えば、印刷技術はデジタルメディアの発展においても基盤となっています。オンラインにおける情報の共有や、デジタル書籍の普及は、昔の印刷技術から派生してきたものです。他方、紙の代替品としてのデジタル技術の進化も、知識の普及を促進しています。これにより、コミュニケーション方法はかつてないほどのスピードと効率で進化しています。

5.2. グローバル化における発明の役割

四大発明は、グローバル化の進展にも寄与しています。情報の共有やコミュニケーションが容易になることで、国際的な交流が加速し、文化や技術の交換が活発化しています。また、貿易や商業の発展は、各国の経済的な相互依存を生み出し、国際社会における協力関係を強化しています。四大発明は、こうしたグローバルな関係を形成する上での基盤となったのです。

5.3. 中国と日本の文化交流の深化

四大発明は、中国と日本の文化交流の深化にも大きく寄与しました。これらの技術は、両国の歴史や文化的なアイデンティティを構築する上で重要な役割を果たしてきました。文化的な相互作用は、言語、文学、芸術などの多くの分野で見られ、相互理解の促進が行われています。特に近代化とともに、両国の関係はさらなる深化を見せており、その起源には四大発明の影響が色濃く残っています。

終わりに、四大発明は中国の偉大な遺産であり、それが日本に与えた影響は計り知れません。これらの発明は単なる技術的な進歩に留まらず、文化、社会、経済にまで波及し、日本の歴史を形作る重要な要素となりました。今日においても、その影響は続いており、新たな技術革新が私たちの生活をどのように変えていくのか、引き続き注目が必要です。