中国の四大発明は、古代中国が世界に誇る重要な技術革新であり、これは印刷術、火薬、羅針盤、そして紙の発明を指します。これらの発明は、中国の歴史や文化だけでなく、他の国々にも深遠な影響を与えてきました。特に日本においては、これらの発明によって多くの文化交流が生まれ、相互に影響し合う歴史が形成されました。

1. 四大発明の概要

1.1 四大発明とは

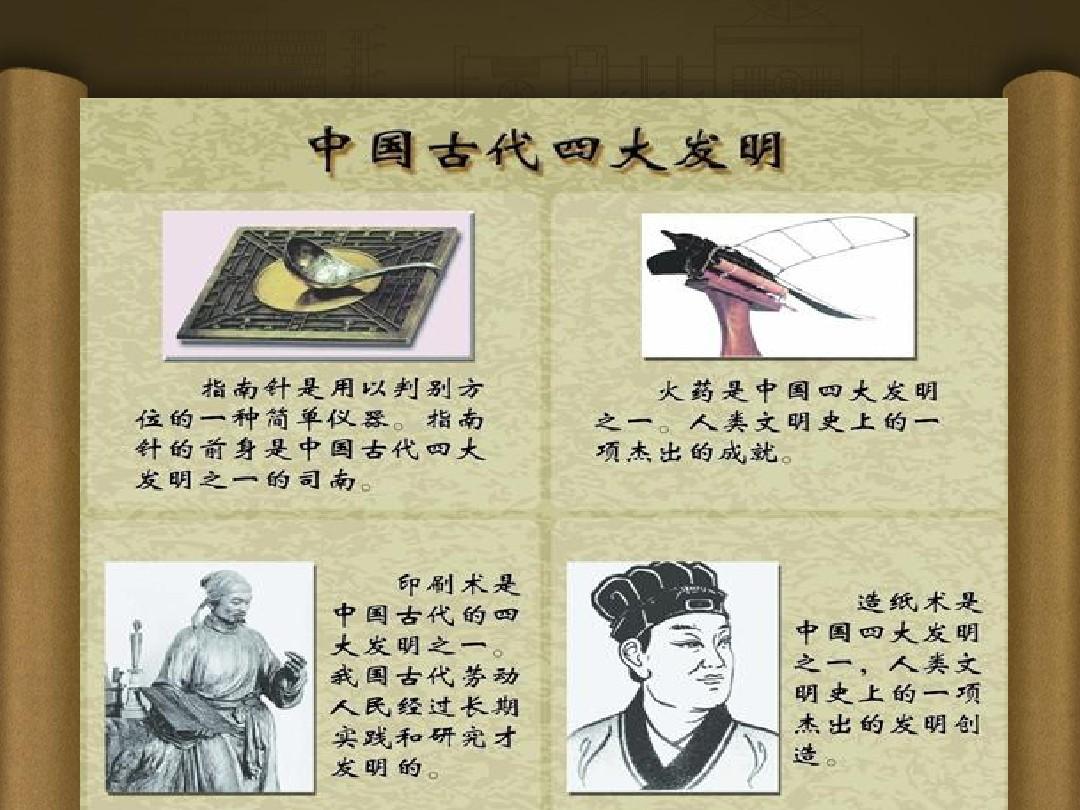

四大発明とは、古代中国において発明された四つの重要な技術を指します。これらは、印刷術、火薬、羅針盤、そして紙です。これらの技術はいずれも、中国文化の発展において大きな役割を果たしました。たとえば、印刷術は知識の普及を促進し、火薬は戦争のあり方を変革しました。また、羅針盤は航海技術の向上に寄与し、紙は書物や文書の普及を可能にしました。

1.2 四大発明の歴史的背景

四大発明が生まれたのは、古代中国のさまざまな社会背景の中ででした。印刷術は唐代に発展し、特に宋代に普及しました。火薬は武器の開発に使用されるようになり、戦国時代からその技術が進化しました。羅針盤の発明は、当時の航海技術の向上に寄与し、海上貿易の拡大を促しました。紙の発明は、書物の普及を可能にし、知識の蓄積と伝達において大きな変革をもたらしました。これらの技術の発展は、中国だけでなく、アジア全体の文化や社会に影響を与えることになります。

2. 印刷術の発展

2.1 印刷術の起源

印刷術は中国で最初に発明され、その起源は漢代まで遡ります。当時は木版印刷が広く普及していました。この技術は、木のブロックに文字や図を彫り、そのブロックにインクを塗って紙に押し当てる方法です。最初の印刷物は「金剛経」とされ、これは750年頃に作成されたとされています。これにより、一度に大量のコピーを作成することが可能になり、知識や情報が広く共有されるようになりました。

2.2 印刷術の技術革新

宋代に入ると、印刷術はさらなる革新を遂げました。特に、間接的な印刷法である活字印刷の開発が重要です。この活字印刷法では、金属や陶器で作られた個々の文字を組み合わせて印刷することが可能になりました。これにより、文字の変更や修正が容易になり、印刷物の質も格段に向上しました。活字印刷はその後、朝鮮半島や日本などに伝わり、各国の印刷文化に影響を与えることになります。

3. 火薬の発明と利用

3.1 火薬の歴史

火薬は9世紀に中国で発明され、最初は宗教儀式や祭りに使用されました。その後、戦争用の武器としての利用が広がり、弓矢の矢じりや爆薬、さらには大砲の発展へとつながりました。火薬の発明は、中国の戦争の戦術を劇的に変化させ、強力な武器を持つことが可能となりました。

3.2 火薬の影響と用途

火薬の発明によって、中国だけではなく世界中に戦争の様相が変化しました。他国に対する軍事力を強化する手段を得た中国は、その影響を周辺国にも及ぼすことになります。日本もこの影響を受け、戦国時代に火薬を使った武器の開発が進むことになります。火薬は、戦闘手段だけでなく、仏教の祭りや花火などの文化的な側面にも浸透し、さまざまな形で残っています。

4. 羅針盤の重要性

4.1 羅針盤の歴史と発展

羅針盤は中国で最初に発明され、最も古い記録は11世紀に遡ります。当初は中国内部での航海や交通に使用され、その後、シルクロードを経て他の地域にも広まりました。これは、海上航路の開発や貿易の拡大に大きな影響を与えました。

4.2 羅針盤がもたらした影響

羅針盤の発明は、特に海洋国の発展には欠かせない要素でした。欧州の探検家たちもこの技術を取り入れ、新しい航路を発見するのに役立ちました。例えば、マルコ・ポーロの旅においても、羅針盤は重要な役割を果たしています。また、日本においても、鎌倉時代から室町時代にかけて、羅針盤は商人たちの航海を助ける重要な道具として使われました。

5. 紙の発明とその普及

5.1 紙の起源

紙は紀元前2世紀に中国で発明されたとされ、当初は木の皮や麻などの素材から作られました。紙の発明により、文章を書いたり、記録を残したりすることが飛躍的に容易になりました。これは知識の保存と普及に貢献し、後に世界中に広まることになります。

5.2 紙の文化的影響

紙文化の発展は、人々の生活を一変させました。文書、書籍、文学作品などが紙に印刷され、大衆の知識へのアクセスが格段に向上しました。日本においても、和歌や物語の文学が紙を用いて広まることとなり、平安時代からの書道や絵巻物文化に大きな影響を与えました。さらに、紙は日本の伝統的な和式文化の一部として、今でも重要視されています。

6. 四大発明が描く中国の歴史

6.1 技術と社会の変化

四大発明は、中国社会における技術革新を象徴しています。特に印刷術や紙の普及は、教育の普及を促し、行政や商業活動においても大きな変化をもたらしました。情報伝達のスピードや効率は飛躍的に向上し、人々の生活様式や文化もそれに伴い変化していきました。

6.2 四大発明と国際交流

四大発明は、国際交流の重要な要素でもありました。交易や文化の交流を通じて、印刷術や火薬、羅針盤、紙などの技術が他の地域に伝播しました。シルクロードを通じて多くの知識や技術が異文化に渡り、特に日本はこれらの技術を取り入れることで、大きく発展していくこととなります。

7. 四大発明と日本文化の交流

7.1 日本への影響

四大発明の影響は、日本にも多大な影響を及ぼしました。印刷術は、江戸時代に浮世絵や小説の広がりを可能にしました。また、火薬の技術は戦国時代に武器の開発を推進し、戦術を大きく変える要因となりました。羅針盤は、日本の海上貿易や航海技術の向上に寄与し、商業を活発にする要素となりました。

7.2 文化交流の事例

日本と中国の文化交流の具体例として、様々な文献や芸術作品が挙げられます。たとえば、中国の古典文学が日本に伝わり、それに基づいて日本独自の文学スタイルが形成されました。また、茶道の文化も中国からの影響を受けて発展しました。さらに、海外との交流を通じて、技術や知識が日本にもたらされ、さらなる発展を遂げることになります。

終わりに

四大発明は中国の歴史的な成果であり、それが日本文化にも多大な影響を与えたことは明らかです。印刷術、火薬、羅針盤、紙の発明は、いずれも当時の人々の生活を豊かにし、文化の伝播を促す重要な役割を果たしました。これらの発明がもたらした国際交流の中で、それぞれの国々が持つ文化や技術が融合し、育まれていくのです。四大発明を通じて、中国と日本の文化的な関係性を再認識し、今後のさらなる交流にも期待が高まります。