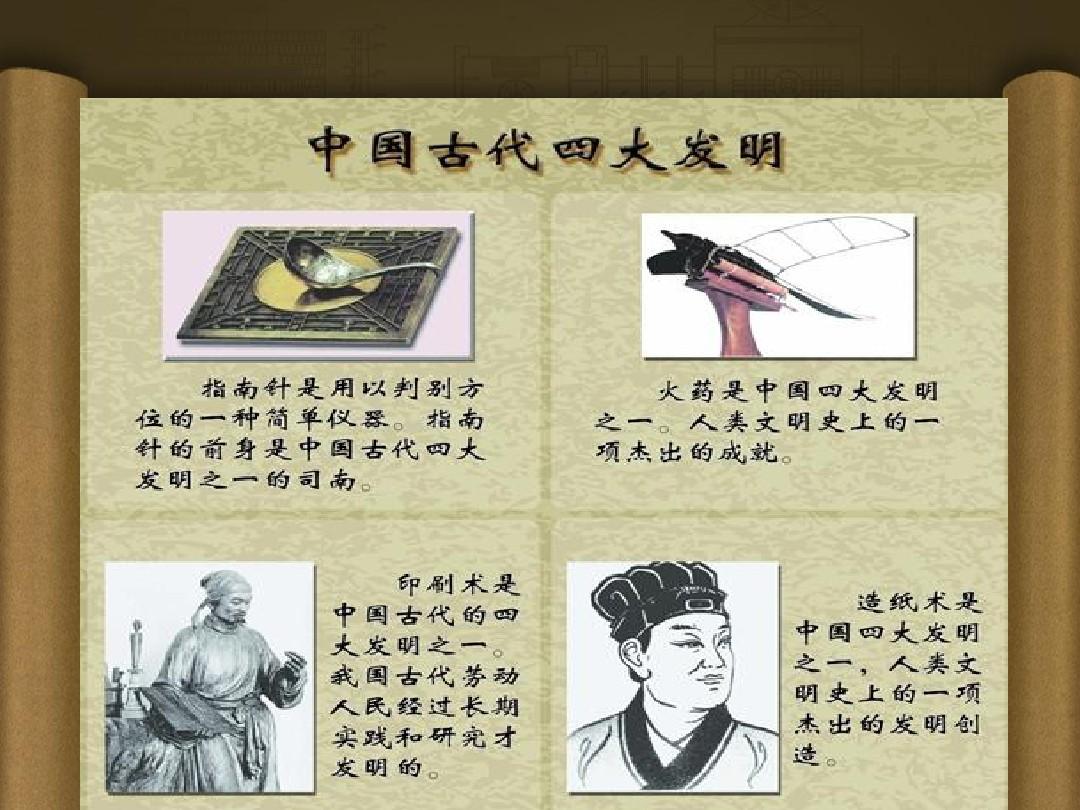

中国の四大発明、つまり印刷技術、火薬、羅針盤、紙は、世界の歴史において重要な役割を果たしてきました。これらの発明は、人類の知識の普及、商業の発展、航海技術の向上、さらには教育の仕組みにも大きな影響を及ぼしました。特に、日本の教育史において、これらの発明は時代を超えて重要な役割を果たしてきました。以下では、それぞれの発明について詳しく見ていきつつ、日本に及ぼした影響について考察し、教育との関係を明らかにしていきます。

1. 四大発明の紹介

1.1 印刷技術

印刷技術は、古代中国で発展した最も重要な技術の一つです。木版印刷の技術が発明されて以来、書物の大量印刷が可能になりました。これにより、知識の普及が促進され、庶民も教育を受けられるようになりました。特に、宗教的な文書や経典の印刷は、信仰の広まりに寄与しました。

また、印刷技術の発展は科学や文学の発展にも大いに貢献しました。例えば、宋代においては「永楽大典」などの大規模な百科事典が印刷され、多くの人々がそれを利用して教育を受けることができました。このように、印刷技術は中国だけでなく、日本においても、後の教育システムに多大な影響を及ぼしました。

1.2 火薬

火薬は、戦争の道具としてだけでなく、農業や建設における技術としても利用されました。古代中国では、火薬の使用により、城の防衛や祭りの花火などさまざまな用途が考案されました。火薬の発明は軍事技術に革命をもたらし、日本もまたこの技術を取り入れることで戦国時代を経て、近代における技術の発展に寄与しました。

教育においても火薬の科学的理解が重要な役割を果たしました。火薬の成分や反応を研究することは、化学の基礎を学ぶ上で不可欠です。特に、日本においては、火薬の製造技術が必要な専門教育として確立されたことで、工業教育の一環として位置付けられました。

1.3 羅針盤

羅針盤は航海の技術革新をもたらしました。これにより、長距離航行が可能になり、多くの貿易路が開かれました。中国では、羅針盤の発明が航海術の発展を促進し、世界各地の探検が行われるようになりました。この技術は、海上貿易の発展とともに、交流の場を広げる一因となりました。

日本においても、羅針盤は江戸時代に入ってから重要な役割を果たしました。特に海運業の発展に貢献し、貿易や交流のさらなる促進に繋がりました。また、ハイテクの時代においても、羅針盤の原理はGPSなどの新しい技術に影響を与えるなど、教育の場でもその価値が見直されています。

1.4 紙

紙の発明は、書き物の携帯性を飛躍的に向上させ、情報の保存と伝達に革命をもたらしました。古代中国では、竹や木の板を用いて書類を作成していましたが、紙の登場により、軽量で安価な記録媒体が普及しました。これにより、文学や学問の発展が加速しました。

日本においては、和紙の技術が発展し、独自の文化が形成されました。和紙は書道や絵画の素材として重宝され、また、教育の現場でも広く使われるようになりました。特に、書道の教育は日本文化の重要な一部であり、四大発明の一つである紙の影響がいかに大きいかを示しています。

2. 四大発明の歴史的背景

2.1 古代中国の技術革新

古代中国における技術革新は、農業や商業の発展に密接に関わっていました。生産性の向上や効率的な貿易システムは、特に商業の発展を促し、社会全体の仕組みを変える要因となりました。四大発明はこの流れの中で生まれ、進化してきました。

また、これらの発明は、知識や技術の伝達手段としても重要でした。特に印刷技術を介して、さまざまな知識が広まり、それが教育の基盤となることが多かったです。このように、古代中国の技術革新は、後の世代にも影響を及ぼし続けています。

2.2 社会的・経済的要因

四大発明は、社会構造や経済状況と深く結びついています。商業の発展や都市化が進む中で、基礎的なインフラが必要となり、それに伴って技術革新が進みました。例えば、印刷技術は情報の流通を促進し、商業活動を円滑にする役割を果たしました。

また、技術の普及は教育制度の変革を伴います。商業の必要性から、多くの人々に教育の必要性が認識され、結果として新しい学問の範囲が広がりました。これは、四大発明が直接的に教育システムに影響を与える要因となりました。

2.3 文化的影響

四大発明は、中国文化の普及にも寄与しました。特に、印刷技術は文学や歴史書の広まりを促進し、文化遺産としての価値を高めました。教育においては、これにより多くの人々が古典を学ぶ機会を得ることができ、知識の保存と伝承が可能となりました。

文化的な影響はまた、日本にも波及しました。中国の文献が日本へと伝播し、さまざまな分野に影響を与えました。特に、教育の面では、中国からの哲学や文献が日本の教育制度の基盤となり、古典教育が始まる契機となりました。

3. 四大発明の教育的価値

3.1 知識の普及

四大発明は、知識の普及において抜群の役割を果たしました。特に印刷技術は、書物の数を飛躍的に増加させ、さまざまな知識を多くの人々に広める手助けをしました。このことは特に教育において重要であり、書物を手にする機会が多かった層が増えたことで、教育の普及が実現しました。

日本においても、明治維新以降は印刷技術が急速に導入され、学校教育の教材として多くの教科書が作成されるようになりました。これは、教育における公平性を高める要因ともなり、多くの子どもたちが学ぶ機会を得ることができました。

3.2 科学的思考の促進

火薬や羅針盤などの技術は、科学的思考を促進するきっかけとなりました。特に、これらの発明の背後にある原理を理解することは、少年少女に科学や数学を学ぶ動機付けとなり、教育の質を向上させる要因となりました。

教育制度の中で、科学の重要性が認識されるようになり、実験や観察を通じて学ぶことの重要性が強調されました。日本でも江戸時代から近代にかけて、科学教育が改革され、より実践的で体系的なアプローチが採用されるようになりました。

3.3 技術教育の重要性

四大発明は、技術教育の重要性を認識させるものでした。特に工業教育や商業教育においては、これらの技術に基づく専門知識を授けることが不可欠とされました。たとえば、火薬の製造技術や羅針盤の利用法が教育課程に取り入れられ、専門職へと結びつく流れが生まれました。

日本でも、明治の産業革命以降、技術教育が重視されるようになりました。工業高校や専門学校が設立され、実践的な技術を学ぶ場が増えていきました。これは、国の発展に向けた重要なステップとなりました。

4. 四大発明が影響を与えた日本の教育史の考察

4.1 明治時代の教育改革

明治時代に入ると、日本は西洋の教育制度を取り入れる過程で四大発明の影響を受けました。特に、印刷技術を用いた教科書の普及により、教育制度は一変しました。政府は教育に力を入れ、義務教育制度を整備する一方で、多くの専門学校や大学が設立されました。

このような教育改革は、印刷された教科書を通じて多くの知識を広め、国民の識字率を向上させました。また、科学技術の教育も重要視され、西洋式の実験や研究が導入されるようになりました。これにより、日本は短期間で近代国としての基盤を築くことができました。

4.2 日本における印刷技術の導入

日本における印刷技術の導入は、教育の現場に大きな変革をもたらしました。特に、版画技術をもとにした教科書や参考書の印刷が行われ、多くの生徒が等しく学ぶ機会を持つことができました。印刷技術の発展により、教材の多様化が進み、教育の質も向上しました。

また、出版産業の発展が、教育の普及に寄与したことも見逃せません。多くの知識が広まり、新しい考えや技術が流入することで、日本の教育はますます充実していきました。これにより、日本は近代教育の確立に向けた大きな一歩を踏み出したのです。

4.3 技術と教育の連携

四大発明は、技術と教育の連携を深める要因ともなりました。特に工業技術や科学教育の分野では、これらの発明に基づいたカリキュラムが導入され、多くの生徒が実践的な知識と技能を習得することができました。例えば、火薬の科学や羅針盤の利用法は、専門的な教育の中でも重要視されました。

日本の教育においても、技術教育が重要視され、専門学校や技術系の高等教育機関が増えていきました。これにより、実社会での要求に応じた人材が育成され、国の技術力を向上させる要因となりました。

5. 現代における四大発明の意義

5.1 グローバル化と技術革新

現代社会において、四大発明の意義はますます大きくなっています。特にグローバル化が進行する中で、これらの発明が新たな技術革新を生み出しています。印刷技術はデジタル出版へと進化し、情報の伝達が一層効率的になりました。

また、火薬や羅針盤の原理を基にした新たな技術が、さまざまな産業で活用されています。これにより国際的な競争力を強化し、教育システムにおいてもさまざまな国からの影響を受けることが求められるようになりました。

5.2 教育界への影響

四大発明は、教育界にも大きな影響を与えています。印刷された教材が普及した結果、さまざまな学習スタイルが生まれ、新たな教育手法が視覚化されるようになりました。また、技術革新による遠隔教育の発展は、学ぶ機会を一層広げています。

教育環境の変化は、四大発明の技術を取り入れることで、多様な教育コンテンツの提供を可能にしました。これにより、学びたい人がいつでもどこでも学ぶことができる社会が実現しています。

5.3 四大発明の未来への展望

今後、四大発明はさらに進化し、教育システムの中核を担うことが期待されます。特にデジタル化が進む中で、印刷技術の応用は新しい形での知識共有に繋がるでしょう。火薬や羅針盤の原理を基にした新しい技術が、次世代の科学や工学教育において重要な役割を果たすことが予想されます。

未来の教育は、四大発明を基にした技術革新を取り入れ、より実践的で多様な学びを提供していくことが求められます。このように、四大発明は決して過去の遺産ではなく、未来に向かって進化し続ける要素であるといえるでしょう。

終わりに

四大発明が日本の教育史に与えた影響は計り知れません。これらの発明は、技術革新の原動力としてだけでなく、教育の多様化や文化の発展にも寄与してきました。今後も四大発明の精神を受け継ぎ、新たな知識を生み出し続けるための基盤を築いていくことが重要です。私たちは、この歴史から学び、未来の教育をより良いものにしていかなければなりません。