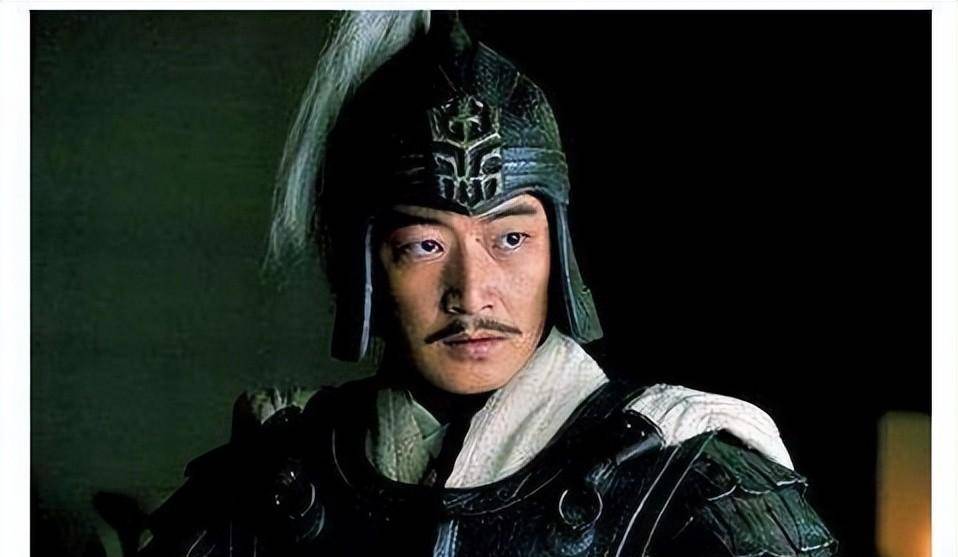

陸遜は三国時代の蜀漢を支えた著名な武将であり、その知恵や智謀は多くの逸話に彩られています。彼の戦術や戦略は、ただの武力に依存することなく、知恵を駆使した巧妙さが際立っていました。この文章では、陸遜の生涯から彼の智謀に至るまで、さまざまな側面を掘り下げていきます。陸遜の知識や知恵は、彼自身だけでなく、後世の人々にも大きな影響を与えてきました。そのため、彼の故事を通じて、私たちは現代における知恵やリーダーシップについても学ぶことができます。

1. 陸遜の生涯と背景

1.1 陸遜の家族と幼少期

陸遜は、238年に生まれた中国の武将で、家族は名門に属していました。彼は幼少期から非常に才気あふれる子どもで、特に文学と戦略に興味を示しました。父親は名の知られた学者であり、多くの教育を受ける環境が整っていました。その背景が彼の後の軍事的な成功を後押しする要因となったのです。陸遜は若いころからその知恵を養い、将来の武将としての道をひたむきに進んでいきました。

幼少期、彼は父親から語られる歴史や戦争の物語を熱心に聞いていました。特に三国志の英雄たちの物語は彼に大きな影響を与えたと言われています。陸遜はその物語の中で、智慧や戦略がどのように勝利に繋がるのかを学んでいきました。このような教育の中で、彼は自己の成長へ向けての意欲を強めていったのです。

また、陸遜は自らの運命を作り上げるために努力を惜しまず、特に戦略に関する知識を深めました。彼の家族が持つ教育的な背景は、彼の思考を柔軟にし、さまざまな視点から問題を解決する力を培いました。このような基盤の上に、陸遜は後に数々の難局を乗り越えていくことになります。

1.2 陸遜の軍事キャリアの始まり

陸遜の軍事キャリアは、蜀漢に仕官することで始まりました。彼は自らの才能を信じ、コツコツと地道な努力を重ね、やがて注目を浴びる存在となりました。特に彼の戦略的思考は、上司や同僚たちにも評価され、多くの任務を任されることになります。特に、彼は兵士たちと接する中で、彼らの意見や感情を尊重する姿勢を持ち合わせていました。

その後、彼は韓・曹の連合軍との接触を果たし、この経験が彼の戦術に対する理解を深めます。彼は冷静な判断力を持ち、常に最適な戦略を模索していました。その中で、彼は敵の動きを読む知恵を養い、戦の勝利に繋がる特異な方法を次々と見出していきます。どんな状況にも臨機応変に対処し、採用する戦略は独自で、しばしば全く新しいアプローチを試みる勇気を持っていました。

陸遜は、特に赤壁の戦いにおいてその力を存分に発揮し、多くの兵士と共に戦ったことで知られています。この戦いでは、彼の策が功を奏し、勝利に導くことができました。彼の能力は、後に他の武将たちにも影響を与え、特に彼の若き日の経験が、戦場における判断力と戦略的思考を磨くきっかけとなったことは間違いありません。

1.3 西晋時代の社会状況

陸遜の生涯を理解するには、彼が生きた時代の社会情勢を知ることが不可欠です。西晋時代は、戦乱が頻繁に起こり、国家が分裂した混乱期でもありました。各地で争いが続き、武将たちが権力を巡って闘争していたため、陸遜のような武人は際立った存在として浮上することができました。この環境が、彼の軍事的知恵を育む土台を築いたのです。

また、この時代には商業も発展し、経済の基盤が整いつつありました。この商業の発展は陸遜に新たなアイディアをもたらし、戦略に対する理解を深める要因となりました。彼は敵との戦闘だけでなく、経済も重視し、戦争の資金をどう調達するかという面にも注目していました。この視点が、彼の後の戦略に大きな影響を与えたのです。

更に、彼の時代背景には、一般市民が持つ様々な欲望や苦悩がありました。陸遜はそのような人々の声を聞くことで、戦術だけでなく、民政にも配慮するリーダーへと成長していきました。彼は単に軍事的な指導者ではなく、同時に民のために働く知恵を兼ね備えた存在であったのです。

2. 陸遜の主要な戦術

2.1 知略を生かした戦術の特異性

陸遜の戦術は、彼独自の知略が存分に発揮されたものです。彼は戦場において、敵の行動を先読みし、それに応じた戦術を考案することで知られています。例えば、彼は敵軍の動きに対して迅速に反応し、敵に全く予想外の行動をさせることができました。これにより、相手は混乱し、自らの優位性を失うことになったのです。

陸遜の戦術の一つとしては、地形や気候を巧みに利用した点があります。彼は徹底的に現地調査を行い、戦場を熟知することで、どのような状況であっても最適な戦法を用いることができました。特に、彼が赤壁の戦いで示した戦略は、彼自身の知恵を最大限に活用した結果であり、歴史にも名を刻むこととなりました。

また、陸遜は単に軍事的な側面だけではなく、情報戦にも力を注いでいました。彼は間者を使って敵の情報を収集し、それを元に戦略を練ることで、敵を一歩先で引き離していました。このように、彼の戦術は単なる力任せの戦闘ではなく、知恵を使った戦略的なアプローチに重点を置いていたのです。

2.2 有名な戦闘:赤壁の戦い

赤壁の戦いは、陸遜の名を不朽のものにした戦闘の一つです。この戦闘は、208年に行われ、蜀漢連合軍が呉と共に曹軍に立ち向かう重要な戦闘でした。陸遜はこの戦いで、敵の強大な艦隊を阻止するために非常に巧妙な計略を立てました。陸遜は、敵が自分たちの数に圧倒されることを利用し、煙で偽の篝火を作り出すことで、敵軍の士気を削ぎました。

この戦いの最大の要因は、陸遜の「火計」によるものです。彼は、敵艦隊が港から動き出す前に、風向きを利用して炎を起こし、広がる炎によって曹軍を夜中に焼き払うことに成功しました。この火計は、陸遜の戦略的思考の象徴と言えます。また、彼が風向きを巧みに利用したことから、「風を読む力」が求められる戦闘となったことも特筆に値します。

赤壁の戦いの結果、蜀漢連合軍は勝利を収め、曹軍は壊滅的な打撃を受けました。この戦いの勝利により、陸遜はその名声を高め、後に彼の知恵と戦略力が評価される契機となりました。彼の戦術は、歴史においても高く評価され、多くの後の武将たちに影響を与えることになります。

2.3 陸遜の戦略的布陣

陸遜は、戦場においても戦略的な布陣を重んじました。彼は単純に数の力に頼るのではなく、地形や兵員の特性に基づいて戦略を立てることが得意でした。彼の戦略の一つとして、敵の進軍を阻むための「待ち伏せ戦術」が挙げられます。彼は敵が思わぬところから攻撃を受けることを計算し、事前に準備を整えていました。

また、陸遜は部隊の役割をしっかりと分け、各兵士が最大限にその能力を発揮できるように布陣しました。彼は騎兵と歩兵の連携を重視し、互いの強みを活かす形で戦術を考えました。このような細かな配慮が、戦場における成功の鍵となったのです。さらに、彼は兵士たちを一つのチームとして統率し、モチベーションを高めることにも力を入れていました。

陸遜の戦術には、常に敵の心理を計算に入れる冷静さがありました。彼は敵が何を考えているかを読み、彼らが予測できない行動をとることで勝利を収めました。このような心理戦の巧妙さが、陸遜の戦略をさらに際立たせています。特に彼の布陣は、通常の戦術とは異なる独創性を持っており、戦場において独自の戦術を生み出す原動力となりました。

3. 陸遜の知恵に関する逸話

3.1 風向きを読んだ策略

陸遜の戦略で特に有名な逸話に、風向きを巧みに利用した出来事があります。彼は赤壁の戦いの際、風向きが敵に有利に働くことを想定し、事前に準備を進めていました。曹軍の艦隊が進軍している最中に、彼は適切な判断を下し、風向きを変える情報を得たことで、敵を不意打ちすることに成功しました。このように、彼の読みや判断力は、勝利に直結するものでした。

この逸話からもわかるように、陸遜は自然環境を利用する能力に長けていました。風や雨といった自然の力を巧みに使い、敵の戦力を削るだけでなく、自軍の優位性を高めました。彼は単なる武力に頼らず、知恵を使った巧妙な戦略を実行することで知られ、戦場における勝ちパターンを打ち立てていたのです。

さらに、陸遜は風向きを読むだけでなく、戦場での士気を高める準備も行っていました。彼は部下に自然環境を与えたり、天候に応じた策略を考えることで、兵士たちのモチベーションを高め、勝利に向かわせました。このような統率力と知恵が、彼を名将として名高くする要因となっています。

3.2 敵を欺いた巧妙な計略

陸遜は敵を欺くために数多くの計略を駆使しました。その中でも特に有名なものとしては、敵軍に対する心理戦があります。彼は敵の弱点を鋭く見抜き、それに付け込む形で戦闘を行いました。敵が油断している隙を逃さず、彼は巧妙に罠を仕掛け、自軍に有利な状況を作り出しました。

また、陸遜は敵の偵察を逆手に取ることでも知られています。彼は自軍の情報を周囲に流布させ、敵が誤った判断をするように仕向けました。これにより、敵軍は実際の状況を見誤り、思わぬ反撃を受けることになります。彼の思考の柔軟さと独創的なアイデアは、数々の戦闘での勝利に寄与しました。

陸遜の計略についての逸話は、彼が戦場で持っていたリーダーシップや統率力の裏付けでもあります。彼は単に勝つためだけでなく、戦士たちを思い、敵を欺くことで自軍の優位性を保つことを重視していました。このような姿勢が、彼を伝説の武将たらしめる要素となったのです。

3.3 兵士との絆を深める知恵

陸遜は知恵を駆使して、兵士との信頼関係を築くことにも力を入れていました。彼は指揮官として、常に兵士たちの声に耳を傾け、彼らの感情を理解することを大切にしていました。このように、兵士達との絆を深めることで、彼らの士気を高め、より強固なチームを作り上げたのです。

彼は時には兵士の立場で物事を考えることもあり、常に彼らの苦しみや悩みを理解しようとしていました。このような姿勢が、兵士たちの忠誠心を生み出し、陸遜に対する信頼を築く要因となったのです。そのため、彼の下で戦う兵士たちは、彼を信じて一緒に戦うことに誇りを持っていました。

また、陸遜は戦後の民政にも注力し、戦士たちの生活が安定するよう尽力しました。彼の知恵は戦場だけでなく、日常生活にも広がり、社会全体を考える視点を持っていました。彼は兵士たちが安心して戦える環境を整えるため力を尽くし、敵との戦いだけでなく、民の安寧も考えた賢いリーダーであったのです。

4. 陸遜のリーダーシップ

4.1 陸遜の人間性と指導力

陸遜のリーダーシップは、彼の人間性と深く結びついています。彼は責任感が強く、部下に対して常に公平であろうと努力しました。また、彼は戦士たちとのコミュニケーションを大切にし、常に対話を重視しました。陸遜は、単なる上司ではなく、戦士たちの兄貴分のような存在でもあったのです。

彼の人間性が示された逸話には、戦に出る前に兵士たちを励まし、彼らの不安を解消する場面があります。彼は戦士たちのために自ら進んで危険を冒すことで、彼らからの信頼を得ることに成功しました。陸遜は、指揮官としての責任感が強く、「共に戦うこと」の大切さを実感し、部下に寄り添ったリーダーシップを発揮していました。

また、彼は部下の意見を求める姿勢を持っており、常にチームとしての意見を重んじました。彼の指導力は、ただ一方的に命令するのではなく、全員が納得する形で進めることを心掛けた点が評価されています。このように、彼の人間性が指導力を高め、多くの人々から尊敬を集めました。

4.2 部下を大切にする姿勢

陸遜は、部下を大切にする姿勢を持っていました。彼は、戦士一人ひとりが自らの力を持っていることを理解し、彼らの成長を見守ることに力を入れていました。部下の意見を大切にし、彼らの能力を最大限に引き出そうとするスタンスは、戦況が厳しい中でも士気を高く保つ要因となりました。

陸遜はまた、部下に対して感謝の気持ちを示すことも忘れませんでした。戦の勝利だけでなく、その背後には多くの兵士たちの努力があることを理解しており、彼らに対する敬意を常に表していました。これにより、部下たちは陸遜に信頼を寄せ、彼に従いつづける意欲を持つようになりました。

さらに、彼は部下を成長させるための指導を怠らなかったと言われています。将来のリーダーを育てるために、戦の教訓や知恵を惜しみなく伝えることで、陸遜の持つリーダーシップは次世代にも受け継がれるように努力していました。このような姿勢が、彼を歴史に名を刻む名将の一人としていたのです。

4.3 戦後の統治と民政の知恵

陸遜は、戦後の統治にも注力しました。彼は戦争の傷跡が残る中、民政を整え、地域の安定を図ることが必要だと考えていました。その結果、彼は自ら積極的に農業や商業を振興し、人々の生活を改善するように努めました。彼の知恵によって、戦後の復興が促進され、地域の発展に寄与したのです。

また、彼は民の声を重視し、彼らの意見を聞く姿勢を貫きました。数々の改革を進める中で、陸遜は自らが下した決断の影響を考慮し、民のための政策を優先することを心掛けていました。このような姿勢が、民の支持を集め、陸遜への信頼が高まる要因となりました。

彼はまた、戦後の難民や傷病者のケアにも力を入れ、困っている人々への支援を行いました。このような小さな気遣いが、彼に対する評価をさらに高め、民衆から愛される存在へとつながっていったのです。陸遜の知恵は、戦場だけでなく、民政においても重要な役割を果たしていたことが明らかになっています。

5. 陸遜の legacy と影響

5.1 武将としての評価と伝説

陸遜はその知恵や戦略によって、武将として高く評価されています。彼は数々の戦闘での勝利を重ね、特に赤壁の戦いでの功績は特筆すべきものです。この勝利によって、彼は多くの将軍たちに影響を与え、その後の武将たちに引き継がれる伝説となりました。彼の戦術や策略は、単なる戦闘方法だけでなく、より広い意味でのリーダーシップを体現するものでした。

また、陸遜の生涯と功績は、文学や演劇においても取り上げられ、その存在は多くの人々に知られることとなりました。例えば、三国志演義においては彼の知謀や勇敢さが描かれ、多くの読者に感銘を与えています。このように、陸遜はただの武将という枠を超えて、文化的な存在としても評価されるようになったのです。

彼のlegacyは、単に向かうべき目標や戦術だけでなく、部下との信頼関係や民を思う姿勢にも及び、後世のリーダーたちにとっても大きな教訓となっていることでしょう。彼のような存在を模範とすることが、リーダーシップにおける重要性を説く道しるべとなるのです。

5.2 現代における陸遜の知恵の教訓

現代においても、陸遜の知恵や戦略は多くのビジネスリーダーや管理職に影響を与えています。特に、彼の「状況に応じたアプローチ」や「柔軟な思考」は、全ての業界においてリーダーシップを育むために重要な要素とされています。困難な状況でも冷静に物事を考える彼の姿勢は、現代社会においても大いに役立ちます。

また、陸遜の人間性や部下を重視する姿勢も、現代の企業においては不可欠です。職場環境の改善や、チームメンバーとの信頼関係の構築は、企業の成功に直結します。陸遜が兵士たちとの絆を大切にしたように、現代のリーダーも人間関係を築くことを最優先に考えるべきです。このような彼の教えは、多くのリーダーにとって貴重な指針となることでしょう。

また、戦略的な思考と冷静な判断力は、ビジネスにおいても求められるスキルです。陸遜のように、状況に応じて新しいアプローチを見出す能力は、成功を収める上で不可欠です。彼の戦略的な知恵は、今日の変化に富んだビジネス環境でも有効に機能していることが証明されています。

5.3 農業と貿易への影響

陸遜の統治の下で、農業や貿易も急速に発展しました。彼は戦後の復興を支えるため、農業政策を進め、地域の発展に寄与しました。農業の奨励によって、多くの人々が安定した生活を手に入れることができ、その結果として経済が回復し、地域活性化に繋がっていきました。彼の施策によって、農業生産が向上し、民衆の暮らしが豊かになったのです。

加えて、彼は貿易にも力を入れ、地元の商人たちと連携し、商業活動の振興を図りました。このような経済政策によって、地域の経済が潤い、貿易活動によって物資が活発に流通するようになりました。これは、部下や民衆との信頼関係を築いた成果であり、このような経済の発展は陸遜のリーダーシップがもたらしたものと言えるでしょう。

最後に、彼の教えは現代においても「持続可能な開発」の重要性を考える上での糧となります。経済成長が持続することで、社会全体が豊かになり、さらなる発展に繋がるのです。陸遜は、ただ戦の勝利だけでなく、将来を見据えた持続可能な政策を考えることで、後世の人々に大きな教訓を残したと言えるでしょう。

終わりに

陸遜の知恵と智謀は、ただの戦術的な成功に止まらず、幅広い影響を与えています。彼の生涯や功績を通じて、リーダーシップの重要性、民の声を聞くことの大切さ、そして自然環境を活用する知恵について多くの教訓が得られました。陸遜の逸話は、時代が変わってもなお新鮮であり、私たちがリーダーシップや人間関係を築く上での大きな指針となっているのです。このように、陸遜の存在は、単なる歴史の一幕ではなく、現代に生きる私たちにとっても大切なメッセージを含んでいると言えるでしょう。