古代中国文学における比喩の技法は、ただの装飾的な要素ではなく、作品を深く理解するための重要な鍵です。本稿では、古代中国文学における比喩の技法について、いくつかの側面から詳しく探求します。古代文学の基礎を理解することで、比喩の役割やその影響をより深く認識できるでしょう。古代の詩や物語には、現代の作品にも通じる普遍的なテーマや感情が込められています。これらを分かりやすく掘り下げていきましょう。

1. 古代中国文学の概要

1.1 中国文学の起源

中国文学の起源は非常に古く、紀元前まで遡ります。最初の文学作品は神話や伝説に基づいたもので、口承で伝えられてきました。その中には、民間伝承や宗教的な内容が含まれ、社会的な価値観や信仰が反映されていました。また、これらの文学は、後の文学作品に多大な影響を与えており、特に詩や物語の形式が発展する基盤となりました。

文字の発明は、中国文学に革命的な変化をもたらしました。中国独自の漢字が登場し、文書によって文化や思想が蓄積されていく過程で、多くの文学作品が生まれました。『詩経』や『楚辞』など初期の文学作品は、この時期に生まれた代表的なものです。これらの作品は、現在でも研究され、受け継がれています。

古代中国文学は、時代と共に様々なスタイルや形式が生まれ、各時代の文化的背景を反映しています。例えば、戦国時代の『楚辞』と、漢代の『楽府』では、詩のテーマや表現方法が大きく異なります。文学は、時代を超えて人々の感情や思想を表現する重要な手段であり、歴史的な価値を持つものとなりました。

1.2 古代文学の主要な作品

古代中国文学の中でも、特に注目されるのは『詩経』や『楚辞』です。『詩経』は、古代中国の最も古い詩集であり、305篇の詩が収められています。その中には、民謡や祭りの歌、愛の歌など、さまざまなテーマが含まれています。一方、『楚辞』は、詩の表現がより感情的で複雑であり、屈原の作品がよく知られています。屈原は、自らの悲しみや理想を歌に託し、深いメッセージを伝えました。

また、『紅楼夢』という小説も、古代文学を代表する作品のひとつです。曹雪芹によって18世紀に書かれたこの作品は、中国文学の最高峰とされ、愛と悲劇、人間関係の複雑さが描かれています。この小説は、比喩や象徴に満ちており、読者に深い思索を促します。

これらの作品は、それぞれ異なる時代背景や文体を持ちながら、共通して人間の感情や社会の問題に焦点を当てています。古代中国文学の多様性は、比喩技法を通じてさらなる深みを与えています。

1.3 古代文学の時代背景

古代中国文学は、時代の変遷に伴い、政治的、社会的背景を色濃く反映しています。春秋戦国時代は、諸侯が争う混乱の時代で、思想家たちが登場し、多様な思想が発展しました。この時期の文学は、特に詩において情熱や希望、絶望といった感情を表現するのに適していました。これに対して、漢代になると文学は官僚制度の影響を受け、より整然とした形式が求められるようになりました。

魏晋南北朝時代には、個人の内面的な感情や哲学的な思索が重視され、『竹林の七賢人』のような文学グループが活躍しました。この時期、詩の比喩表現も発展し、自然や人間の感情を結びつける手法が多く見られるようになりました。このように、歴史的な文脈は、比喩の進化にも大きな役割を果たしています。

唐代には、詩が最も栄え、杜甫や李白といった詩人が登場します。彼らの作品には、戦争、友情、自然の美しさなどが描かれ、比喩や象徴的な表現によって深い意味合いが生まれました。この時代の詩は、後の世代にも多大な影響を与え続けています。古代文学の各時代は、独自の比喩技法や表現方法を発展させており、それぞれの文学作品への理解を深める手助けとなります。

2. 比喩の定義と重要性

2.1 比喩とは何か

比喩とは、あるものを別のものにたとえる表現技法の一つです。これにより、抽象的な概念や感情を具体的かつ分かりやすく伝えることができます。例えば、「彼女の笑顔は太陽のようだ」と言う場合、笑顔の温かさや明るさを太陽に例えることで、聴衆に強い印象を与えることができます。比喩は言語の持つ豊かさを引き出し、表現をより生き生きとさせる重要な要素です。

中国古代文学における比喩も、様々な形式が存在します。詩や物語の中で、自然や動物、人間の感情が巧みに組み合わされ、作品全体に深みを与えています。このように、比喩は単なる手法ではなく、読者と作者の間に新たな理解を生む架け橋となっています。

比喩の使用は、作者の独自の視点や感性を反映することも可能です。つまり、比喩を通じて作者の思考過程や感情の動きが見えるため、作品全体の意図やテーマを理解する上で重要な役割を果たします。

2.2 比喩の役割と目的

比喩には、表現を豊かにするだけでなく、特定の効果を生み出す役割もあります。たとえば、比喩を使うことで、感動的な場面をより強調したり、読み手に特定の感情を呼び起こしたりすることができます。古代詩の中では、自然の景色や人々の心情を比喩で表現することで、作品が持つメッセージを際立たせることがよく行われました。

また、比喩は特定の文化や哲学的な背景を反映することがあります。例えば、古代中国の詩では、自然や季節の移り変わりが感情や人生と結びつけられています。春の花が咲く様子は、若さや希望、人生の可能性を象徴することが多いのです。このように、比喩は作品に深い意味を付加する重要な要素となっています。

さらに、比喩は記憶に残りやすい表現でもあります。特に、古典文学においては、読者に強い印象を与えるよう工夫されています。たとえば、多くの古典詩で使われる「月」は、寂しさや思い出を象徴することが多く、読者はそのイメージを通じて、深い感情に共鳴しやすくなります。

2.3 比喩が作品に与える影響

比喩は作品全体の雰囲気やテーマに大きな影響を与えます。特に古代中国文学では、比喩が詩のリズムや音の美しさを引き立て、全体の調和を作り出す要因となっていました。詩の形式や構造に合わせた比喩使いや、韻を踏んだ表現が多く見られます。これにより、読者はただ言葉を読むのではなく、音楽を聴くように作品を体験することができます。

また、比喩は作品の解釈を豊かにし、読者に多様な視点を提供します。同じ比喩でも、読み手の立場や経験によって捉え方が異なるため、様々な解釈が生まれます。このような多様性は、文学作品の魅力をさらに高め、読者に新たな洞察を与えることができます。

比喩の使用は、文学の中での人間の感情や社会の問題、哲学的な思索を織り交ぜる手法としても非常に重要です。古代文学には、比喩を通じて人間存在の意味や自然との関係性を探求する作品がたくさんあります。これらの要素が組み合わさることで、古代中国文学は今もなお、人々に感動と理解を提供し続けています。

3. 古代文学における比喩の種類

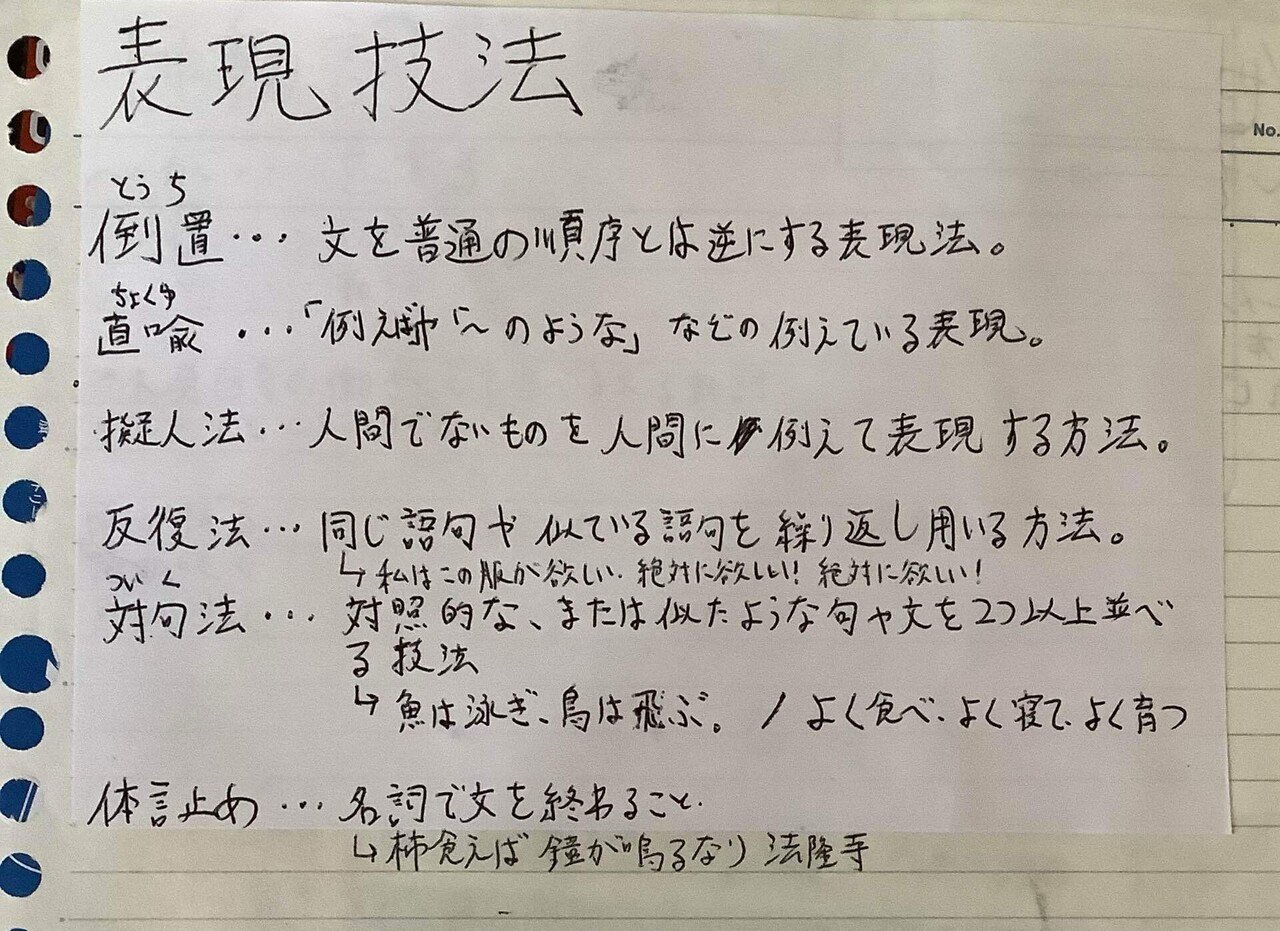

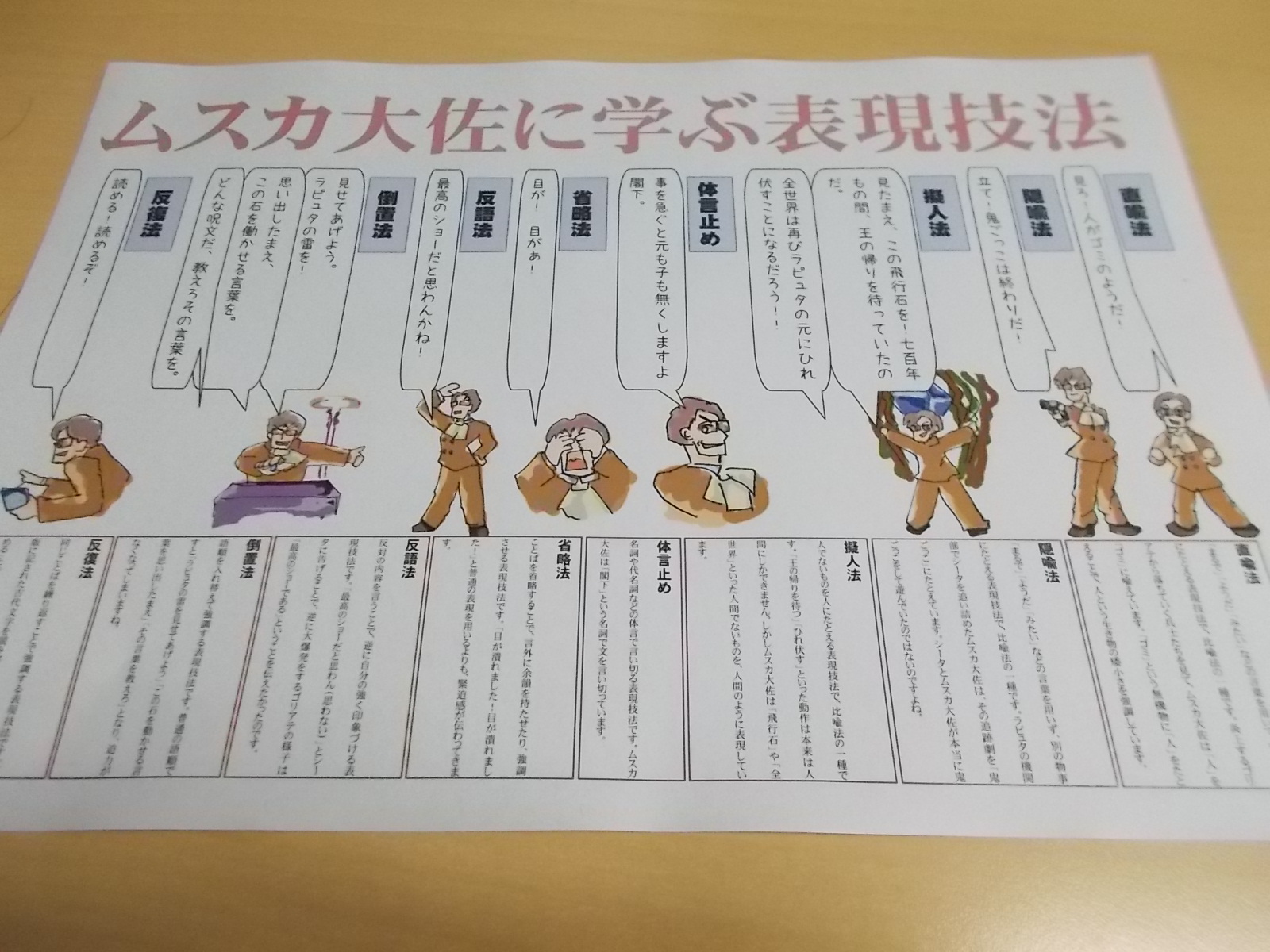

3.1 隠喩と直喩

古代中国文学における比喩には、主に隠喩と直喩の二つがあります。直喩は、あるものをそのまま別のものに直接たとえる表現で、とても分かりやすい形式です。一方、隠喩は直接的なターゲットを使わず、間接的に意味を示す手法で、より深い解釈を誘います。

例えば、詩の中で「月は白い玉のよう」と表現すれば、これは直喩です。一方、「月は眠る者の心を照らす」といった表現は隠喩であり、月を通して夢や感情の世界を描くことができます。このように、隠喩はより高度な感情や状況を表現する手法として用いられます。

古代文学には、直喩と隠喩を使い分けることで、作品全体にリズムや意味の奥行きを持たせる工夫が凝らされています。この技法を用いることによって、詩人は一つのイメージを通じて多層的なメッセージを伝えることができます。

3.2 擬人法の活用

擬人法とは、非人間の存在に人間の特性や感情を与える表現技法です。古代中国文学では、自然や物を擬人化することで、詩に生命を吹き込み、読者が感情的なつながりを持つように促します。この手法は、特に感情表現や自然描写において強力な効果を発揮します。

例えば、古代詩の中で「風がささやく」と表現すると、風には人間のような特性が与えられ、より親しみやすい存在として描かれます。このような表現によって、風はただの自然現象以上の存在となり、詩全体に対する感情を強調する役割を果たします。

擬人法は、作者が描きたい感情や背景を強調する際に非常に役立ちます。物の状態や自然の変化を通じて、人々の感情を引き出し、共感を生む効果があります。このように、擬人法は古代中国文学の中で多くの作品に活用され、作品の深みと複雑さを与える重要な要素となっていました。

3.3 比喩の象徴性

古代中国文学において、多くの比喩は象徴的な意味を持っています。例えば、自然界の要素や動植物が物語に登場する際、これらはしばしば特定の概念や感情を表す象徴として使用されます。梅の花は、しばしば高潔さや耐久性を象徴し、春の訪れを告げる存在として詩中に頻繁に描かれます。

このような比喩の象徴性は、古代の思想や文化と深く結びついています。例えば、道教の影響を受けた詩には、自然との調和を象徴する表現が多く見られ、それがそのまま人生の知恵や生き方を示すことがよくあります。また、恋愛や悲しみを扱った文学では、特定の植物や動物がその感情を象徴することがあります。

比喩の象徴性は、作品の解釈を多面的にする要素でもあります。読者はこれらの象徴を通じて、作品に込められた思想やメッセージを理解しやすくなります。古代中国文学の深い分析や解釈には、この比喩の象徴性が大いに寄与しているのです。

4. 代表的な作品に見る比喩技法

4.1 『詩経』の比喩

『詩経』に収められた詩には、比喩が非常に豊富に登場します。例えば、「桃の花が咲く」といった表現は、単に春の訪れを描写しているだけでなく、愛の象徴として扱われることが多いです。桃は、古代中国において長寿や幸福を象徴する花として知られており、この比喩を通じて詩全体に深い意味が付加されています。

また、『詩経』の中には、隠喩を駆使した作品が多数存在します。詩に登場する季節や自然の景観は、しばしば人間の心情や道徳的な教訓とリンクされています。たとえば、冬の寒さが孤独や絶望を示すことがあり、詩人はこうした自然の描写を通じて、読者に感情的な共鳴を促します。

『詩経』の比喩技法は、表現の多様性と深さを提供するだけでなく、古代中国の文化や思想を理解する手がかりともなっています。古代人の感情と思考を反映した作品は、現代の読者にとっても、多くの学びや気づきを与えてくれるものです。

4.2 『楚辞』における比喩の表現

『楚辞』は、特に比喩的な表現が豊かな作品として知られています。屈原の詩には、隠喩や象徴が多く使われ、彼の個人的な悲しみや理想が感情豊かに描かれています。例えば、「渓水が流れる様子が人生そのものを表している」といった表現は、自然の流れと人間の運命との相関関係を探求するものです。

この作品では、比喩を通じて人間存在の苦悩や希望がしばしば描かれます。屈原の詩において、「雲」と「水」は特定の感情や思想を象徴する道具として使われ、読者に深い感情的インパクトを与えています。例えば、雲の表現は、希望の象徴として使われることが多く、詩全体を通して屈原の心情が浮き彫りにされます。

『楚辞』は、中国文学における比喩の先駆けとして、その後の文学作品にも影響を与え続けています。その言語の美しさと深さは、現代においても多くの人々に感動を与え、研究の対象となっています。

4.3 または『紅楼夢』における比喩の実践

『紅楼夢』は、曹雪芹によって書かれた中国文学の傑作であり、その中で比喩技法が巧みに使用されています。この小説では、キャラクターの感情や人間関係を表すために自然や日常の事物が比喩として用いられています。たとえば、主人公の宝玉と林黛玉の関係は、薄い雲に例えられることが多く、彼らの儚くも美しい存在を象徴しています。

『紅楼夢』では、詩や文章の中に登場する比喩が、登場人物の性格や心理を深める役割を果たします。特に、比喩を通じて愛と失望が絡み合って描かれ、読者は登場人物の内面世界に触れることができるのです。また、物語の中での自然描写は、人物の感情の変化を映し出し、作品全体に一貫性と意義を持たせます。

さらに、比喩による象徴性が物語のテーマを強調する手助けとなっています。たとえば、「夢の中の花」という表現は、儚さや儚い愛情を示すために用いられ、読者に深い感慨を与えます。このように、『紅楼夢』における比喩技法は、物語に多層的な意味を付加し、作品の持つ普遍的なメッセージをより強く印象づけています。

5. 比喩技法が持つ現代的意義

5.1 現代文学への影響

古代中国文学における比喩技法は、現代文学にも多大な影響を与えています。比喩の使い方は、文学を豊かにし、作品に深い意味を与える要素として、今もなお根付いています。現代の作家たちは、高度な比喩を使って自己の思想や感情を表現しようとしています。これにより、作品がより印象深く、感動的なものとなります。

特に、詩や小説において比喩が創作の重要な手法となっていることは明らかです。例えば、多くの現代詩で自然や季節が比喩として用いられ、執筆者の心情や思想を多面的に表現する手法が続いているのです。このように、古代中国の文化遺産は、現代文学においても新たな表現を生む肥沃な土壌となっています。

また、比喩技法は国境を越える力を持っています。新しい文化や思想に触れることで、文学は多様性を持ち続け、相互理解や文化交流を促進します。この点において、古代中国文学の比喩は、現代においても依然として重要な教訓を提供していると言えるでしょう。

5.2 比喩技法の教育的役割

比喩は教育の重要な要素としても機能します。文学において比喩を学ぶことは、言葉の使い方や感性を育む手助けとなります。特に、若い世代にとって比喩の理解は、自己表現のスキルや創造力を養うために欠かせない要素です。古代中国文学における比喩技法を学ぶことで、彼らは文学作品の魅力を感じ、自己の表現力も養われることでしょう。

また、比喩的表現は、異なる視点を理解し、感情を伝えるための強力な手段でもあります。学生たちが比喩を通じて表現豊かな文章を書くことを学ぶことで、他者とのコミュニケーション能力を高め、共感や理解を深めることができます。このプロセスは、彼らが社会生活においても役立つスキルとなります。

さらに、比喩が含まれた文学を扱うことで、文化や歴史についての洞察も得られます。文学作品が生まれた背景や文化的文脈を理解するための手助けとなり、学生たちは様々な思想や価値観に触れる機会を得ることができます。これにより、深い理解と思考力を育むとともに、国際的な視野を広げる素養も身につけることができるのです。

5.3 国際的な文化交流における比喩の重要性

比喩技法は、国際的な文化交流においても重要な役割を果たします。各文化には独自の比喩が存在し、それらは特定の文脈や感情を表現するために使われます。古代中国文学における比喩技法を他の文化の文学と比較することで、異なる価値観や思想が浮かび上がります。

この文化的な分野の交流を通じて、多様性や共通性を理解し、相互の文化に対する理解を深めることが可能になります。例えば、中国の文学と西洋の文学に見られる比喩の違いは、文化の背景を反映しており、それぞれの視点を理解することでより深い交流が生まれます。

また、比喩の使える技術は、言語の壁を越える力を持っています。比喩を使うことで、異なる文化の文脈を共有し、共感を得やすくなります。文学作品の翻訳においても、比喩の理解や表現は成功の鍵となります。古代から現代まで、比喩技法は文化と文化を繋ぐ架け橋として重要な役割を果たし続けていると言えるでしょう。

終わりに

古代中国文学における比喩の技法は、作品の深みを増すだけでなく、読者との感情的な対話を可能にする重要な要素であることがわかりました。比喩の種類や使い方によって作品のテーマが豊かになり、江山易見な事象が豊かな表現に昇華されます。このように、古代文学から現代文学に至るまで、比喩技法は文学の持つ力を引き出す重要な技術として、今後も引き続き研究や創作の鍵となることでしょう。古代からの文学の遺産を通じて、私たちは歴史、文化、思想の豊かさを受け継ぎ、未来へと繋いでいくことができるのです。