漢字の書道とその文化的意義

漢字は、中国文化の根幹を成す重要な要素であり、その表現方法の一つとして書道が挙げられます。書道は単なる文字の美しさを追求するだけでなく、中国の歴史や哲学、芸術の全てが反映された複合的な文化現象です。ここでは、漢字の起源から書道の技術、さらにはその文化的意義に至るまで、多角的に探求していきます。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の誕生

漢字は約4000年前に中国で誕生したと考えられています。その起源は、亀の甲羅や動物の骨に刻まれた「甲骨文字」に見られます。甲骨文字は、当時の人々が神に予言を求めるために使用しており、日常生活や農作業の記録にも欠かせない存在でした。このように、漢字は初めて記録された文字体系として、単なるコミュニケーションのための道具以上の役割を果たしていました。

漢字の誕生は、古代の人々の価値観や考え方を示すものでもあります。例えば、「魚」という字は、魚を捕まえる道具やその形状を元にしていると言われており、自然との密接な関係を反映しています。これにより、漢字は美しい形状に加えて、その背後にある意義や文化も伝えていることが分かります。

1.2 漢字の進化過程

漢字は発展の過程で、さまざまな変化を遂げました。例えば、秦の始皇帝が統一文字を定めた際、大篆から小篆への変化がありました。この時期に、漢字はより簡略化され、一般の人々でも使用しやすい形態になりました。そして、漢字の中に「音」に注目するようになり、音韻に基づいた漢字の形成が進められました。

漢字の進化は表意文字としての特性を強化し続け、多くの新しい漢字が加わりました。それに伴い、漢字は聞き取ることができる音と書かれた意味が結びつく徐々に文化的な深みを増していきました。こうした漢字の進化は、書道の表現にも大きな影響を与え、多様なスタイルや技法が生まれる基盤となりました。

1.3 漢字と他の文字体系の比較

漢字は、音素文字や表音文字とは根本的に異なります。例えば、英語のアルファベットは音に基づいて構築されているため、単語の綴りによって音を表現します。一方、漢字は一つの字に意味が込められているため、同じ音を持つ異なる意味の単語も異なる漢字で表す必要があります。この違いは、書道における表現の幅を広げる要因の一つです。

また、漢字はその形状や構造から美しさを追求する文化が芽生えました。中国では「書は心を表す」と言われるように、書道は書く人の内面を反映するものとして重要視されています。このような文化的背景の中で、漢字はただの文字である以上に、芸術作品と捉えられることも多いのです。

2. 書道の歴史

2.1 書道の起源

書道の起源は漢字の誕生と密接に関連しており、古代の人々は日常生活や儀式の記録のために文字を美しく書くことに努めました。中国最古の書道のスタイルである「篆書」から始まり、時代が進むにつれて「隷書」や「楷書」など、様々な書体が生まれました。篆書は主に碑文や装飾に使用され、その均整の取れた形状は現代においても芸術として評価されています。

隋唐時代に入ると、書道は一種の芸術として確立されました。この時期、多くの書道家が現れ、書道の技術や理論が発展しました。著名な書道家である王羲之は、その技術を高め、後の書道界に多大な影響を与えました。特に「蘭亭序」は、書道の傑作として今も広く知られています。

2.2 歴史的な書道流派

書道の歴史は多様であり、時代ごとに異なる流派が存在します。特に、東晋時代から唐代にかけては、王羲之の流派「行書」や、杜甫の影響を受けた「草書」が人気を博しました。行書は、速さと流暢さを求めるスタイルであり、一筆一筆の繋がりが美しく表現されています。

また、宋代以降は「楷書」が主流になり、多くの人々がこの形式を習得するようになりました。楷書は文字が整然とし、読みやすいことから、学校教育でも広く使われるようになりました。この時期の書道家には、顏真卿などがいて、その作品は現在でも多くの人々に尊敬されています。

2.3 近代書道の発展

近代に入ると、西洋文化の影響を受けた書道家も現れるようになりました。日本や韓国など、漢字を使用する国々でも書道が盛んになり、それぞれの地域で独自のスタイルが生まれました。特に日本では、平安時代から江戸時代にかけて、日本独自の「仮名書道」が発展し、書道の幅が広がりました。

また、現代の書道では、デジタル技術や現代アートとの融合が見られるようになりました。書の形状を変えたり、色を加えることで、従来の価値観を覆す新しい表現が増えています。こうした革新により、書道はますます多様化し、世界中で新たなアーティストたちによって再解釈され続けています。

3. 書道の技術とスタイル

3.1 書道の基本技法

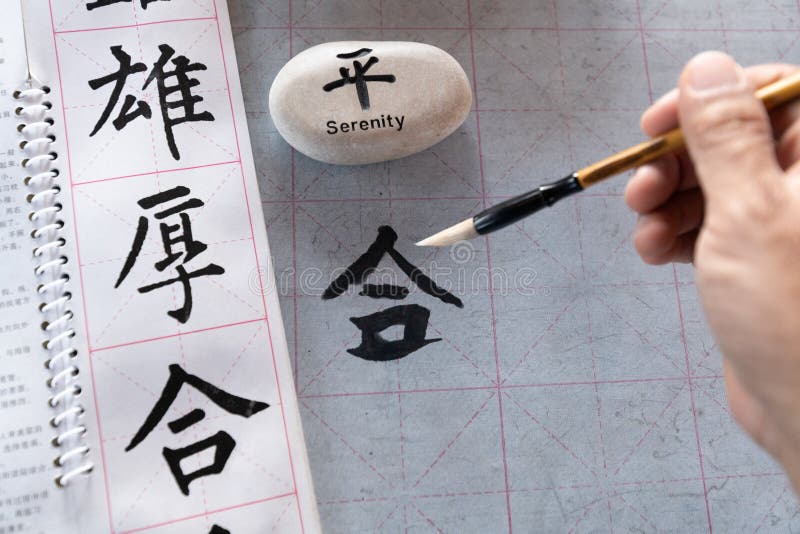

書道には多くの基本技法があり、これらをマスターすることが書道家にとって非常に重要です。まず、筆の持ち方や体の姿勢が書道の基本となります。正しい姿勢で筆を持つことにより、書く際の力の入れ方が均等に保たれ、安定したラインが得られます。特に、筆圧を調整することは非常に重要であり、これにより文字の表情が大きく変わります。

さらに、筆を使った線の描き方や、止め、跳ね、繋げる技術も重要です。例えば、ある字の一部分を強調するためには、一筆の動き方が大きな影響を与えます。また、線の太さや色の変化を意図して操作することで、作品全体に深みを加えることができます。これらの技術を習得することで、書道はただの文字を書く作業から、自己表現の手段へと変わります。

3.2 主要な書道スタイル

書道には、いくつかの主要なスタイルがあり、それぞれに特有の美しさがあります。最も広く知られているのは楷書で、読みやすく、美しい線を引くことが求められます。楷書は特に教育現場で重要な役割を果たし、子供たちが基本的な書字能力を身に付けるためのスタイルとして選ばれることが多いです。

行書は、楷書よりも流暢で、スピーディーな書き方が特徴です。このスタイルでは、文字と文字の繋がりが重視され、一つの流れとして書かれることが求められます。書道家によっては、行書に独自の個性を持たせるため、スタイルを改革したり、自由な解釈を加えたりすることもあります。

草書は、最も表現的で芸術的なスタイルですが、その美しさは理解しづらいこともあります。このスタイルでは、筆を使い流れるがごとく文字を書くことで、スピード感と自由な創造性が表現されます。草書は、特に感情を表現する際に効果を発揮し、多くの現代書道家がこのスタイルを通じて新たな表現の可能性を探求しています。

3.3 書道用具とその使い方

書道に使用される基本的な用具には、筆、墨、硯、和紙があります。筆は、その毛の種類や形状によって異なる効果を生み出します。例えば、羊毛の筆は柔らかく、滑らかな線を描ける一方、硬い馬毛の筆は力強くはっきりした線を書くのに向いています。

墨は、書道作品の質を大きく左右します。墨は石の中の炭を細かくすりつぶし、浸して作られるため、その質によって深い色合いが変化します。書道家はしばしば墨を自分で調合し、その日の気分や表現したい気持ちに応じて使い分けます。

和紙は、書道の素材として非常に重要であり、その質によって文字の表現力が変わります。和紙の種類によって、墨がどのように吸収され、乾燥するかが異なり、それが作品全体に影響を与えます。特に障子用の厚みのある和紙と、薄くて繊細なものでは、仕上がりの印象が全く変わります。

4. 書道の藝術性

4.1 書道と美学

書道は、美学において非常に重要な役割を果たします。それは、形状や構図だけでなく、色彩やリズムにも関連しており、視覚的な美しさを追求する過程を通じて、書道作品は一つの芸術作品として成立します。「書は心を表す」とされるように、書き手の精神状態や感情が作品に直接反映され、鑑賞者に深い印象を与えます。

書道においては、筆の使い方や文字の配置が特に重視され、これらが調和することによって美が生み出されます。その調和が取れた作品は、観る者に感動を与え、書道家の思いや哲学を感じさせます。特に、強い線と弱い線の対比や、緊張感と緩和感のバランスが非常に重要です。

また、書道はその美を追求するだけでなく、書道家の個性を表現する手段でもあります。技術が高ければ高いほど、作品には準拠的な美が求められる一方、書道家の個性や独自性がリンゴの皮の如く剥がれ落ち、表現の幅が広がっていくのです。

4.2 書道における表現技法

書道では多様な表現技法があり、それによって書道家は自己の感情やメッセージを表現します。特に「止め」「跳ね」「繋げる」という技法がその具現化に寄与します。文字を書き終える際に筆を止めることで、強い印象を与えたり、符号のように変化させたり、跳ねさせることで動きを表現する技術が使われます。

このような技法は一つの作品に息を吹き込み、見る者に動的な美しさを感じさせます。その作品を通じて、書道家は独自のメッセージを込めることができ、鑑賞者とのコミュニケーションが生まれます。

特に、現代の書道家は、これらの技法を駆使し、伝統と革新の融合を図ることが求められています。新しい書道の表現方法が続々と生まれ、従来の技法を基にしながら、全く新しい美の形が生み出されています。

4.3 書道作品の評価基準

書道作品の評価基準は非常に多様であり、技術的な面だけでなく、芸術的な表現力や文化的な背景も考慮されます。一般的には、作品の美しさや技法の完成度が重視されますが、書道家の個性や、どれだけ独自の視点が取り入れられているかも重要です。

また、鑑賞者に与える感動や、作品が持つエネルギーも評価の大きな要素です。書道家が込めた思いや哲学が観る者に伝わることで、その作品の価値はより深まります。このため、作品を鑑賞する際には、技術だけでなく、その背後にあるストーリーやメッセージにも注目することが大切です。

さらに、書道作品は時代や文化背景によって評価が変わることもあります。同じ作品でも、見る人の視点や文化によって異なる解釈が生まれることがあり、これが書道の魅力の一つです。このように書道は、単に文字を書くという行為を通じて、人生や世界を感じ取る手段として、深い意味を持っています。

5. 書道の文化的意義

5.1 書道と中国文化の関係

書道は、中国文化における重要な要素であり、その発展は中国の歴史や哲学と切っても切り離せません。古代より、漢字の美しさを追求することで書道は文化の一部として根付いており、多くの書道家は、自らの作品に精神的かつ哲学的な意義を持たせることを目指しました。

書道を通じて、儒教や道教、仏教などの価値観が表現され、新たな文化が形成されてきました。例えば、儒教においては「礼を重んじる」思想が書道にも影響を与え、書道は礼儀や美徳を表す手段ともなりました。このように、書道はただの技術を超え、中国文化の核を形成する重要な役割を果たしています。

書道はまた、国や地域ごとの文化的なアイデンティティをも持っており、各地で独自の書道スタイルが生まれています。これにより、書道が持つ美や哲学は時代や文化を超えて受け継がれ、継続的な影響を与えています。

5.2 書道の教育的役割

書道は教育においても大きな役割を果たしています。多くの学校では、書道の授業が設けられ、子供たちに美しい文字を書く技術を教えると同時に、漢字文化を理解させています。この教育的なアプローチは、子供たちに自信や集中力を育むだけでなく、日本文化における伝統や美意識を理解させる重要な手段となっています。

書道はまた、心を落ち着け、内面的な成長を促す手段としても用いられています。筆を持って静かに文字を書く過程は、精神的なリフレッシュの時間となり、ストレス解消や自己表現の方法としても評価されています。このように、書道は技術的スキルだけでなく、感情や思考を豊かにする教育的な価値があります。

さらに、書道は国際的な文化交流の一環としても重要です。書道教室や展覧会が国内外で開催され、多くの外国の人々が中国の書道に興味を持つようになっています。その結果、書道を通じた異文化理解が促進され、国際的な友好関係の強化にも寄与しています。

5.3 書道の国際的影響

近年、書道は国際的にも注目されており、さまざまな国で書道展やワークショップが行われています。多くのアーティストが書道に挑戦し、自らのスタイルに取り入れることで、新しい表現が生まれています。例えば、日本や韓国では、書道を基にした現代アートが盛んに制作され、国際的な芸術界においても高い評価を受けています。

また、書道の技術を学ぶために中国を訪れる外国の学生も増えており、専門の学校や教室が設立されています。こうした海外からの関心は、書道を単なる中国文化の一部として捉えるのではなく、グローバルな文化として再評価し、国際的な共有を促進する一因となっています。

書道は、その美しさだけでなく、深い意味や哲学を持つ表現形式として、現代のアートシーンにも大きな影響を与えています。各国のアーティストが自身の文化と融合しつつ、書道のエッセンスを取り入れ、新たな表現を模索する姿勢は、書道の国際的な影響力をさらに強めています。

終わりに

書道は、漢字の魅力を引き出し、美学や技術、哲学が融合した特異な文化的表現です。その過程で、書道は単なる技術を超え、深い文化的意味を持ち、今日の社会においてもその影響を与え続けています。現代においても書道の価値は変わらず、教育や国際的な文化交流においてその重要性を増しています。

将来的には、書道がさらに多様化し、世界中の人々に愛される文化として成長し続けることを期待しています。書道は、文字の美しさだけでなく、思いやりや心、その背後にある文化的価値を紡ぎ出す素晴らしい手段であり、これからも広く受け入れられることでしょう。