孫子の兵法は、古代中国の軍事戦略を綴った書物であり、その影響は今日のビジネスや政治、日常生活にも広がっています。「知」という概念は、この兵法の中でも特に重要な位置を占めており、戦略や戦術を形成する際の根幹となります。本記事では、孫子の兵法における「知」を活用した戦略について、具体的な例や実践方法を交えながら詳しく解説します。

1. 孫子の兵法の概要

1.1 孫子の兵法の歴史的背景

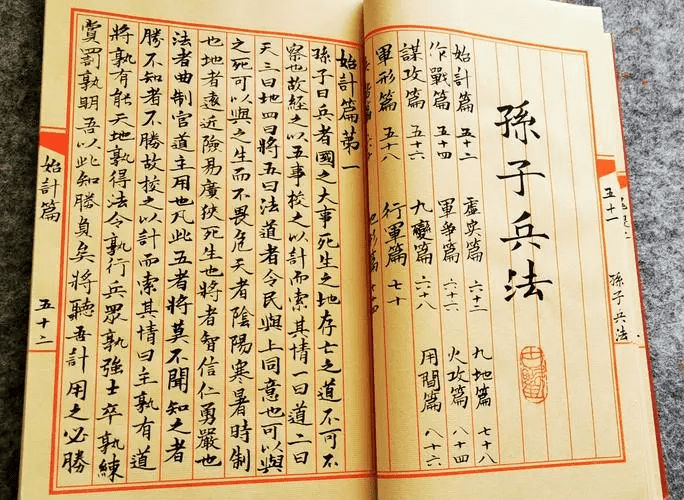

孫子の兵法は、春秋戦国時代に活躍した兵法家、孫武によって書かれました。戦国時代は中国が分裂し、多くの国が興亡を繰り返していた時期であり、この混乱の中で生き残るための知恵が求められていました。孫子は、戦を避けるための戦略や、戦わずして勝つ方法を説いており、その思想は時代を超えて人々に影響を与えてきました。

書かれた当初から広く読まれた孫子の兵法は、単なる軍事書に留まらず、リーダーシップや意思決定に関する原則としても環境を問わず受け入れられました。著作の最後には、「兵は詭道なり」とあり、戦は常にだまし合いであるという考えが根底にあります。このため、情報とその活用は、孫子の理論の最重要な要素の一つとなっています。

1.2 孫子の兵法の基本概念

孫子の兵法では、「兵」、「国」、「将」などのキーワードが重要です。この兵法の中心に位置するのが、戦の本質を理解し、相手や環境に応じた適切な判断を下す能力です。このため、知識を持つことが不可欠です。「知は力なり」という言葉があるように、知識をもとに行動を起こすことが、勝利を収めるための鍵となります。

また、孫子は「形」と「実」を重視しています。「形」とは、敵の動きや状況を把握することを指し、「実」とは実際の戦力の配分や戦術に関することです。この二つの要素を組み合わせて使用することで、柔軟で効果的な戦略を立てることが可能となります。つまり、「知」を基盤にすると、勝利をもたらす戦略を構築する道が開かれます。

1.3 「知」の重要性

「知」の重要性は、孫子の兵法を通じて常に強調されています。最も有名な言葉の一つに「彼を知り、己を知れば、百戦して殆うからず」というものがあります。この言葉は、相手と自分自身の両方を理解することで、リスクを最小限に抑えた戦略を展開できるということを示しています。

戦において、「知」は情報収集や分析の段階から始まります。敵の兵力や戦術、地形や環境の把握はもちろん、自軍の状況や資源の管理も含まれます。これらの情報をもとに、仮想のシナリオを想定し、様々なシミュレーションを行うことで、最適な戦略を選び取ることが可能になります。このように、「知」は戦略の土台であり、その有用性は歴史的にも実証されています。

2. 「知」の定義と分類

2.1 「知」の基本的な定義

「知」とは、基本的には情報や理解を指しますが、単なる知識の蓄積だけではなく、その知識をどのように活用するかが重要です。孫子の兵法においては、知識を分析し、判断し、行動に移すことが求められます。具体的には、情報の収集、整理、評価を行い、戦略を立てるための基盤を作るプロセスが含まれます。

また、「知」には過去の経験から得られるものもあれば、他者の経験や失敗から学ぶことも含まれます。このように、「知」は多面的であり、単なる理論的な理解ではなく、実務的な応用が求められるのです。これが、孫子の兵法が今日でも評価されている理由の一つでもあります。

2.2 戦略的知識と戦術的知識

「知」は大きく分けて、戦略的知識と戦術的知識に分類されます。戦略的知識は、長期的な視点で物事を俯瞰し、目的や目標を達成するための基礎となる知識です。例えば、国の戦略的立ち位置や経済力、資源の分配といった要素が含まれます。

一方、戦術的知識は、具体的な戦闘状況において直面する問題に対する解決策を提供します。例えば、特定の戦場における兵の配置や、敵の動きに応じた柔軟な対応が求められる場面です。このように、両者は相互に関連しており、片方が未発達であれば、もう片方の効果も限られてしまいます。

2.3 相手を知ることの重要性

相手を知ることは、孫子の兵法の中でも特に強調されています。敵の動きや意図が読めれば、こちらの戦略を効果的に調整できます。例えば、情報戦が重要視される現代では、上手に情報を隠すことで相手を欺くことが求められます。これには、密偵を使った情報収集や、反情報作戦が含まれます。

また、相手を知ることは、心理的側面でも重要です。敵の心理を読むことで、どのように行動するかを予測し、その予測に基づいて計画を立てることができます。この心理戦は、孫子の兵法においても重要なテーマであり、敵を威圧することで戦わずして勝つという考え方にも直結します。

3. 「知」を活用した戦略の具体例

3.1 有名な戦例の分析

歴史的に見ても、孫子の兵法の「知」の活用は多岐にわたります。例えば、古代中国の著名な戦いである「赤壁の戦い」においては、周瑜が曹操に対して勝利を収めた事例が挙げられます。周瑜は敵軍の補給線を断つことで曹操の連携を妨げ、戦局を有利に進めました。

この戦いでは、各軍の情報を巧みに利用したことで、少数の兵力でも大軍を破ることに成功しています。このように、知識をもとに行動をすることで、戦況が大きく変わることを示しています。孫子の兵法においては、知識の活用が勝利の鍵であることがこの戦例からも明らかです。

3.2 現代における「知」の活用事例

現代においても、孫子の「知」の活用が多くの場面で見られます。例えば、ビジネスにおける競合分析がその一例です。企業は市場調査を行い、競合他社の強みや弱みを分析することで、自社の戦略を練ります。このプロセスにおいては、情報の収集とその分析が非常に重要です。

また、近年ではデータサイエンスやAIの導入によって、情報処理の精度が飛躍的に向上しています。これにより、膨大なデータをもとに、将来の市場動向を予測することが可能となりました。サンプルデータを分析し、戦略を立てることで、競争優位を確保するなど、孫子の兵法の「知」が新たな形で実現されています。

3.3 企業戦略における「知」の応用

企業戦略においては、孫子の「知」をどう活かすかが競争力のカギとなります。例えば、Apple社が市場において成功を収めている要因の一つに、競合の分析と顧客ニーズの把握があります。新製品を開発する際、他社の動向や市場のトレンドを徹底的に分析し、独自の価値を提供することに力を入れています。

また、デジタルマーケティングの分野でも、消費者の動向を追跡し、リアルタイムでの情報を基に戦略を調整することで、キャンペーンの成功を高めています。このように、企業は孫子の教えを現代の文脈に応じて応用し、成果を上げています。

4. 孫子の兵法における「知」の実践方法

4.1 情報収集と分析の方法

「知」を実践するためには、まず情報を収集しなければなりません。情報収集は、兵法の基礎的な部分であり、孫子もその重要性を強調しています。具体的には、従来の文献やデータベース調査だけでなく、現場での観察やインタビューなど多様な手法を用いることが効果的です。

例えば、市場調査を行う際に、顧客の意見を直接聞くインタビューやアンケート調査を実施することで、リアルなニーズを把握できます。また、競合他社の動向も観察し、どのような戦略を取っているかを分析することが重要です。情報の収集が終わったら、それを系統立てて整理し、信頼性を評価することで、より正確な戦略構築が可能になります。

4.2 知識の深化と戦略的思考

情報を整理した後は、その知識を深めることが求められます。単なる知識の蓄積ではなく、それをどう活用するかを考える戦略的な思考が鍵となります。知識を結びつけて新たな視点を得ること、想定外のシナリオを考えることは、戦略的思考の一部です。

また、定期的に勉強会やワークショップを開催し、知識の更新を行うことが不可欠です。社内の知識を共有することで、チーム全体の戦略的思考が向上し、シナジー効果が生まれます。このようにして、知識を深化させることは、競争力を維持するために重要です。

4.3 競争優位を得るための「知」の活用

競争優位を確立するためには、収集した情報や分析した知識をどのように活用するかが問題です。他社と差別化されたサービスや製品を提供するため、戦略を常に見直し、適応させることが求められます。特に、リアルタイムでの市場の反応を受けて戦略を修正することが、現代のビジネスには必要不可欠です。

さらに、リーダーシップが重要な役割を果たします。リーダーが効果的に「知」を循環させることで、組織の士気が高まり、全体としてのパフォーマンス向上につながります。オープンなコミュニケーションを促し、情報がフラットに流れる環境を作ることが競争優位を生む要素となります。

5. 結論と今後の展望

5.1 孫子の兵法から学べる教訓

孫子の兵法からの教訓は、古代における戦略だけでなく、現代に生きる私たちにも大きな示唆を与えています。「知」を活用することの重要性は、ビジネスや日常生活においても変わることがありません。情報を持つこと、その情報をどう活用するかが、成功の鍵となるのです。

また、孫子が説いた「勝つためには勝たずして勝つ」という考え方は、ビジネスの競争においても非常に重要です。力で押し切るのではなく、知恵と策略で相手を圧倒する方法を学ぶことが、これからの時代において必要なスキルです。

5.2 「知」の重要性の再確認

情報化社会とも呼ばれる現代では、知識はますます価値を増しています。SNSやインターネットの普及により、情報は溢れていますが、重要なのはその情報をどう取捨選択し、分析するかです。「知」に対する理解とその活用方法を見直すことが、未来に向けた成長につながります。

戦略的に情報を収集し、分析する能力が組織の強化や個人の成長につながるため、今後もこの分野には注力していく必要があります。職業や業種を問わず、知識を深める努力は常に重要です。

5.3 日本における「知」の役割と未来

日本においても、孫子の兵法の教えは多くの場面で応用可能です。特に、経済のグローバル化が進む中で、他国の文化や市場を理解し、それに即した戦略を立てる能力が求められます。日本企業は、国内外の競争が激化する中で、如何に「知」を活用して成功を収めるかが非常に重要な課題です。

未来に目を向けると、技術革新によって情報の取得方法や分析手法はますます進化しています。そのため、常に最新の情報を取り入れる姿勢が求められます。「知」を活用するための柔軟な思考と適応力を持つことで、私たちは変化し続ける環境においても成功することができるでしょう。

このように、孫子の兵法における「知」の活用方法とその重要性は、今後も多くの分野で参考にされ続けることでしょう。私たちはこの先、「知」をどのように育て、戦略に組み込んでいくかを常に考えていく必要があります。

終わりに、本記事では孫子の兵法における「知」を活用した戦略について、戦略の概要から具体的な実践方法までを詳しく見てきました。孫子の教えから学べることは多く、情報を効果的に活用する力は、今後ますます重要性を増していくことでしょう。