鶴は多くの文化の中で特別な存在として位置づけられています。特に中国や日本の文化において、鶴は長寿や幸福、平和を象徴する重要なモチーフです。彼らの美しさや優雅な動きは古代から多くの人々に愛されており、アートや文学にも多大な影響を与えてきました。この記事では、鶴の文化的背景からその美しさ、さらに人々の心に与える影響について詳しく見ていきます。

1. 鶴の象徴としての位置づけ

1.1 鶴が持つ文化的背景

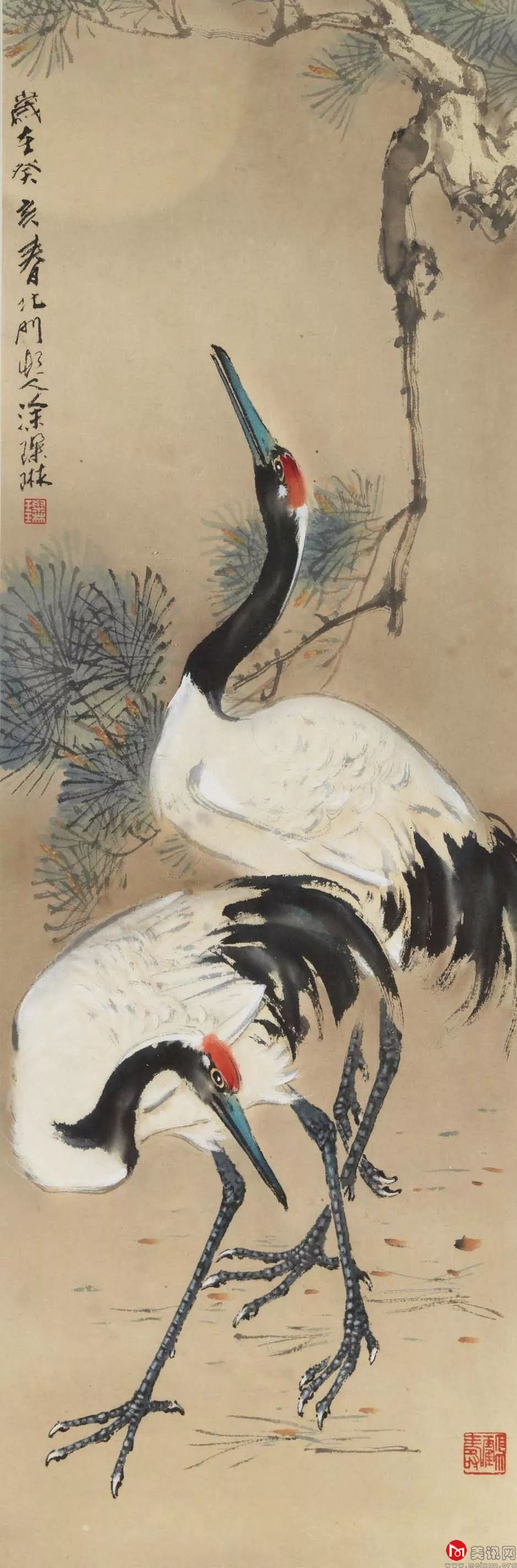

鶴は中国古代から神聖視されてきた鳥であり、その存在は人々にとって特別な意義を持っています。特に道教や仏教の影響を受け、鶴は天空の象徴とされ、神々に最も近い存在と考えられています。中国の伝説では、鶴は不老不死の象徴でもあり、長寿を願う人々にとって欠かせないモチーフとなっています。鶴はまた、さまざまな美術品や工芸品に用いられ、その姿が描かれることで人々の願いを込められています。

日本においても、鶴は特別な存在です。特に「千羽鶴」の伝説は有名で、千羽の鶴を折ることで願いがかなうと言われています。戦後の平和の象徴としても知られ、『さよなら、ジュピター』のような作品を通じて、鶴は我々の心に深く根付いています。このように、鶴は東アジア全体で文化的な意味合いを持ち、その影響は現代に至るまで続いています。

1.2 鶴のモチーフとその意味

鶴のモチーフは多様な意味を持っており、そのスタイルや描かれる場面によって異なります。たとえば、鶴が飛んでいる姿は自由や希望を象徴し、逆に優雅に立っている姿は安定や平穏を示唆しています。また、鶴はしばしば家族や親子の象徴とされ、特に愛情や絆を強調する場面で使われます。このような象徴性は、古来より多くのアーティストや詩人によっても表現されてきました。

鶴のモチーフはまた、結婚式や祝賀行事などの吉事に用いられることも多いです。例えば、日本の伝統的な婚礼においては、鶴のデザインが施された装飾品や招待状が好まれています。これにより、新郎新婦の幸せを願う思いが込められ、特に鶴の美しさが祝いの席を華やかに彩ります。

さらに、鶴が描かれる文様は、その力強さや美しさからも影響を受けており、工芸品や着物、陶器など、さまざまなアート作品でその姿が採用されています。このように、鶴は社会のさまざまな場面で期待される象徴的な存在として、人々の心を引きつけています。

2. 鶴の美しさ

2.1 鶴の外見的特徴

鶴はその美しい外見から、多くの人々に愛されています。特に、長い首や細い足、羽ばたく姿は非常に優雅で、一度見たら忘れられない印象を与えます。鶴の体はスリムで、白い羽毛が特徴的です。特定の種類の鶴では、羽の先や首に美しい黒い模様が見られ、これが鶴の美しさを一層引き立てています。

また、鶴の大きさや種類に応じて、色合いもさまざまです。一部の鶴は灰色や黒い羽毛を持ち、特に冬の川辺でその姿を見ると、寒さの中でも優雅さを感じさせます。これらの特徴は、単なる美しさだけでなく、多くの文化において鶴が持つ象徴性にも寄与しています。

さらに、鶴の姿勢や仕草も美しさの一部であり、彼らが群れで飛び立つ光景は、まるで芸術作品のようです。特に鶴が空に昇る瞬間や、優雅なダンスをする様子は、多くの人々を魅了し、写真や絵画のモチーフとしても人気があります。

2.2 鶴の優雅さと動き

鶴の動きは非常に優雅で、彼らが飛ぶ姿はまるで舞踏を見るかのようです。特に、飛ぶときの姿勢は完璧で、まるで空中を舞っているかのような軽やかさがあります。鶴の飛び方は決して急がず、まるで何か狙いを定めているかのように優雅に見えます。このような動きは、彼らの特有のスタイルを生み出し、観る人々に感動を与えます。

また、地上を歩く姿も優雅さを感じさせます。鶴は長い足を使って、ゆっくりとした足取りで移動します。特に水辺や草原での姿は、美しい自然との調和を感じさせる瞬間であり、人々に心の平穏を与えてくれます。このような静かな動きは、彼らの本質を象徴しているとも言えるでしょう。

さらに、鶴は仲間同士や親子の絆を示す動きが見られ、これがまた美しさを増しています。鶴が互いに寄り添ったり、体を寄せ合ったりする様子は見ている者に温もりを与えます。このような習性は、彼らの社会性や愛情を象徴しており、人々に強い感情的な影響を与える要素となっています。

3. 鶴と幸福の関連

3.1 鶴が象徴する幸福と長寿

鶴は、古来より幸福や長寿の象徴とされています。この信仰は中国の古い文献にも見られ、鶴は特に「幸運の使者」として位置づけられています。鶴の長寿は、その生態からも来ており、特に千年にわたって生きることもあるとされます。この特性から、人々は鶴を見かけると長生きできるという期待を込めて見ることが多いのです。

また、鶴は結婚式や新年を祝う際にも多くの場面で使われます。例えば、新しい生活を開始するカップルにとって、鶴はいつまでも幸せで健康な家庭を築く象徴となります。多くの家庭では、鶴のデザインが施された置物を飾り、幸せを願っています。

さらに、鶴に関する古い伝説もその象徴性を強めています。中国や日本の古い物語には、鶴を助けた人間が逆にその恩恵を受け、不幸を逃れたりするストーリーが多く存在します。これらの物語は、鶴が与える幸福の価値を示しており、文化に欠かせない要素となっています。

3.2 鶴にまつわる伝説と物語

鶴にまつわる伝説は古くから存在し、その内容は地域や文献によってさまざまです。例えば、中国の「白鶴伝説」では、白鶴が長命を授ける神聖な存在として描かれています。この物語では、特定の人物が白鶴を助け、その見返りとして幸福な人生を送ることになるとされています。

日本では、千羽鶴の伝説が有名です。病気を抱えた少女が千羽の鶴を折ることで願いが叶うという物語は、平和の象徴として多くの人々に感動を与えました。この伝説は、特に戦後の平和運動や国際理解の象徴の一つともなり、東アジア全体で広く知られるようになりました。

また、鶴は地域の伝説や覚えられた物語の中で、しばしば主人公として扱われます。鶴が人間に化けて助けたり、逆に鶴を助ける人間が特別な恩恵を受けたりする話は、人間と自然、生き物同士の絆を描いたものとなっています。これらの物語は、文化的背景や価値観を反映し、子どもたちへの教育的な要素も背負っています。

4. 鶴の美しさが心に与える影響

4.1 鶴を通じた感情的な癒し

鶴の美しい姿や優雅な動きは、見る者に感情的な癒しを与えます。特に自然の中で鶴が舞う様子や、静かな水面での姿は、観る人の心に安らぎをもたらします。このような瞬間は、ストレスや苦しい気持ちから解放され、自分自身を見つめ直す時間となることが多いでしょう。

また、鶴をテーマにしたアート作品や文学に触れることで、人々はより深い感情の共鳴を体験することが可能になります。例えば、詩や歌によって表現された鶴の姿は、個人の心の奥深くに響くことがあります。「鶴の舞」という言葉があるように、鶴そのものが持つ美しさは、人々の心に深い印象を与える要素であり、癒しの一環とされています。

さらに、鶴にまつわるアートセラピーやワークショップも存在し、鶴の形を模した作品を作ることが心を癒す手段として人気があります。これにより、参加者は自らの感情や思いを表現しながら、鶴の美しさに触れる機会を持つことができます。

4.2 鶴の美しさがもたらす精神的な安定

鶴の美しさは精神的な安定感をもたらす要素でもあります。優雅に飛ぶ姿や、静かに水辺で佇む姿は、見る者に対して安心感や平穏を感じさせます。特にストレスが多い現代社会において、自然の中での静けさは心の安定を求める人々にとって非常に価値のある体験となるでしょう。

また、鶴は独自の生態を持っており、特に群れで生活する習性があることから、仲間との絆や社会性の大切さを示しています。こうした観点から、鶴を通じて人との関係を考える機会を持つことができるのです。このような社会的なつながりを大切にすることで、精神的な安定感を持続させることができるでしょう。

さらに、鶴に関連するイベントや文化行事に参加することも、精神的な安定をもたらす一助となります。たとえば、各地で開催される鶴をテーマにした祭りやアート展示は、参加者に対して穏やかで心温まる思い出を提供します。こうした経験は、心の安定や幸せを感じる重要な要素となるのです。

5. 鶴を愛する文化・アート

5.1 日本における鶴のアート表現

日本のアートにおける鶴の存在は非常に重要です。特に伝統工芸品や絵画において、鶴は最も好まれるモチーフの一つです。たとえば、友禅染や漆器の装飾には、鶴が多く描かれ、その美しさと繊細さが表現されています。これにより、鶴は単なる動物ではなく、文化的なアイコンとしての役割を果たしています。

また、現代のアーティストも鶴をテーマにさまざまな作品を創作しています。特に、鶴を使ったインスタレーションアートや現代アニメのキャラクターに影響を与えるなど、時代を超えてそのイメージが使われ続けています。こうした芸術的表現は、鶴の文化的な意義を伝え続けると共に、新たな視点からの解釈を提供しています。

さらに、鶴をテーマにした映画やアニメも人気があり、その物語を通じて鶴の美しさや存在意義が広く知られるようになっています。特に子どもたちは、鶴の物語を通じて道徳や友情の大切さを学ぶことができるのです。このように、鶴は日本のアート文化に多様な形で影響を与え続けています。

5.2 鶴をテーマにした文学と詩

鶴は、日本の文学や詩においても重要なテーマとなっています。古代から近代にかけて、多くの詩人が鶴を詩の中で取り上げ、鶴の姿やその象徴性を用いて人間の感情を表現してきました。たとえば、松尾芭蕉の俳句には、鶴が登場し、自然の中での安らぎや孤独感が描かれています。

また、鶴は愛や友情の象徴としても扱われることが多く、その美しい姿を通じて深い人間関係を描く作品が多数存在します。鶴の鳴き声や飛翔の様子が、心の中の複雑な感情を象徴することによって、詩的な表現が豊かになります。こうした作品は、今もなお多くの人々に読まれ、感動を呼び起こしています。

さらに、鶴に関する民話や伝説が、日本各地で語り継がれています。これらの物語は、人々の心に深く根ざし、文化的なアイデンティティや価値観を形作る重要な要素となっています。鶴は、ただの動物ではなく、人々の生活や心の中に息づいている存在なのです。

終わりに

鶴は、その美しさや優雅な動きだけでなく、文化的な象徴としても人々に深く愛されています。彼らの存在は、幸福や長寿、平和の象徴として、古代から現代に至るまで多くの影響を与えてきました。鶴を通じて得られる心の安定や癒しは、現代社会においてますます重要なものとなってきています。

アートや文学、伝説においても鶴は重要な役割を果たし、世代を超えて受け継がれています。これからも鶴の美しさと心に与える影響は、さまざまな形で人々に影響を及ぼしていくことでしょう。鶴の存在を感じ、彼らからのメッセージを受け取ることは、私たちにとって豊かな人生を送る上で重要な要素となるのです。これからも、鶴の存在が文化の中で輝き続けることを願っています。