中国には、古くから伝わる豊かな文化が存在し、その文化の中でも特に祭りは人々の生活に根付いた重要な行事です。特に新年に行われる初詣は、中国人にとって特別な意味を持つイベントであり、我々の文化や価値観を深く理解する手助けとなります。初詣を通して、私たちは過去の自分たちの願いや希望を振り返り、現在の社会における価値観の変化を感じ取ることができるのです。この文章では、初詣における願い事の変遷を掘り下げ、その意味や背景を考察していきます。

1. 中国文化の重要性

1.1 文化の多様性

中国は広大な国土を有し、地域ごとに異なる文化や習慣が存在します。この多様性は、料理、音楽、服装、祭りなど、あらゆる面に見られます。例えば、北方地域では小麦を主成分とする料理が多く、南方地域では米が中心の生活を送っています。また、各地域の方言や民俗も多岐にわたり、その違いは国全体の文化の豊かさを物語っています。

文化の多様性は、それぞれの地域や民族の特性を尊重し合いながら形成されています。このような背景から、中国の祭りも地域に応じて異なる形態を持っています。特に新年を祝う際には、北方では餃子を食べる習慣があり、南方では春巻きやお粥が好まれます。これらの違いは、様々な食文化が交じり合い、進化してきた証とも言えます。

1.2 伝統の継承と変遷

中国文化は長い歴史を持ち、その中で多くの伝統が継承されています。しかし、時代と共にこれらの伝統は変遷を遂げてきました。例えば、かつては家族が集まって大規模な祝宴を開いていた新年も、現代では親しい友人と小規模な食事を楽しむ傾向が強まっています。このような変化は、都市化やライフスタイルの多様化が影響を与えているのです。

伝統を守り続けることは重要ですが、同時に新しい価値観を受け入れることも求められています。今では、オンラインでの祝賀イベントや遠く離れた家族とつながるためのテクノロジーも活用され、祝い方が進化しています。これにより、伝統と現代が融合し、新たな形の文化が生まれているのです。

2. 中国の伝統的な祭りの概要

2.1 主な祭りの一覧

中国では、春節(旧正月)をはじめとする様々な祭りがあります。春節は、最も重要な祭りとされ、全国各地で大規模な祝賀イベントが行われます。その他にも、端午節(ドラゴンボート祭り)、中秋節(月見祭り)、清明節(祖先の墓参り)など、各地域には独自の祭りが存在します。

端午節では、粽(ちまき)を食べたり、ドラゴンボートレースが行われたりします。また、中秋節には、月餅を食べることが伝統とされています。これらの祭りは、特定の家族の絆を強めたり、地域住民の結束を促したりする役割を担っています。

2.2 祭りの役割と意義

中国の祭りは、単に祝うだけでなく、人々を結びつける重要な役割を果たしています。例えば、春節には家族が一堂に会し、祖先への感謝や祝福を伝える場となります。これにより、家族の絆が深まるだけでなく、地域社会全体の結束も強まります。

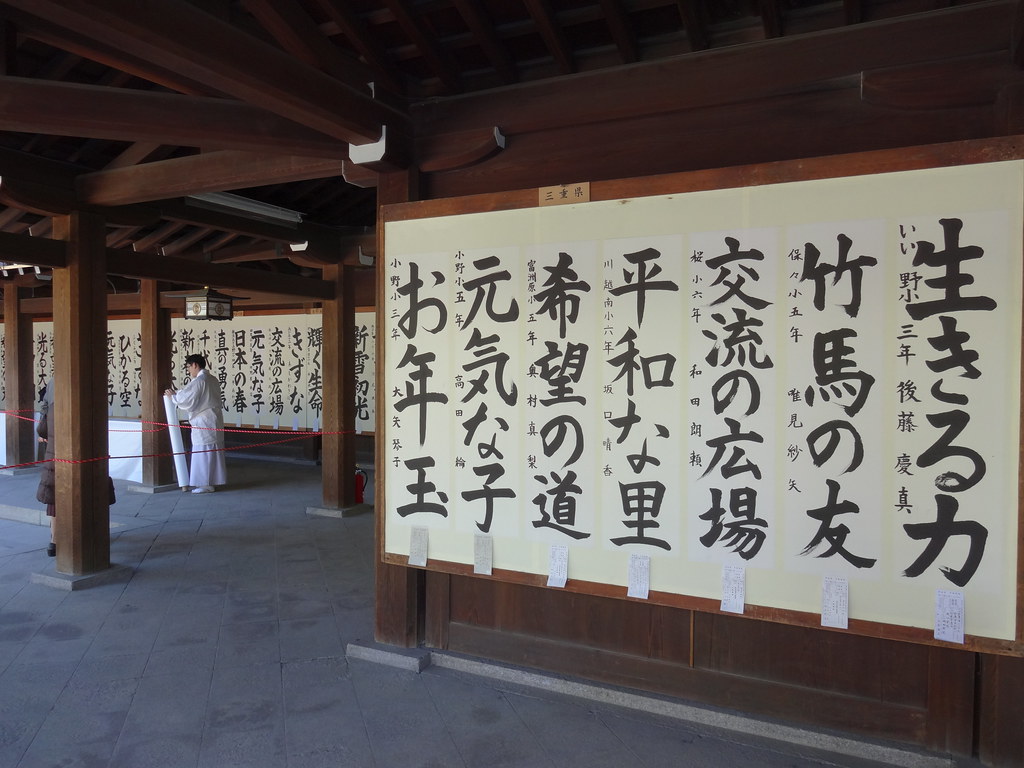

また、祭りは文化の継承や教育の場としても機能します。若い世代が伝統的な行事に参加することで、文化や歴史について学ぶ機会が得られます。このようにして、祭りは単なるイベントにとどまらず、文化の一部として重要な役割を果たしています。

3. 新年の初詣と祝福

3.1 初詣の歴史

中国の初詣は、春節を迎えるための重要な儀式です。初詣の習慣は古代にさかのぼり、当初は神々や祖先への祈りを捧げるための行事として行われていました。特に、農業民族であった中国人は、豊作を願うために地元の神社や寺院を訪れ、自らの願いを叶えてもらおうとしました。

初詣の儀式は、時代とともに多様化していきました。明代以降、初詣は広まり、より多くの人々が神社へ集まるようになりました。地域ごとに異なる伝説や神々が信仰され、祭りにはそれぞれの特色があります。このような多様性は、今日でも初詣のさまざまな形に見られます。

3.2 初詣の伝統と風習

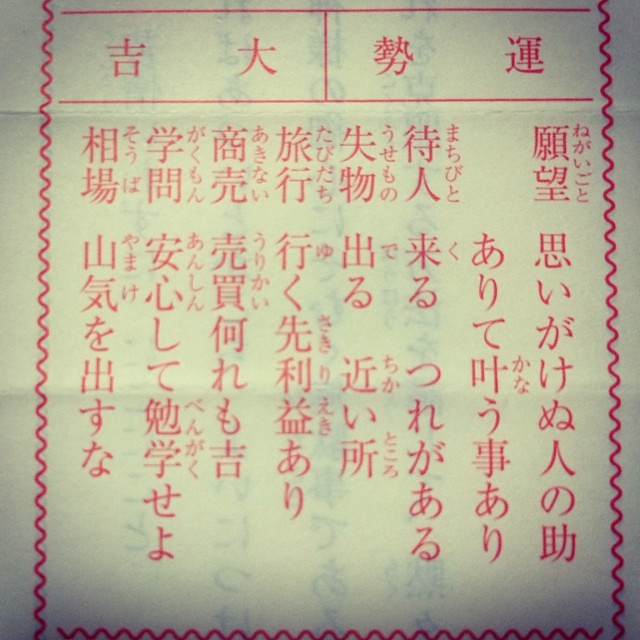

初詣の際には、さまざまな風習があります。神社や寺院を訪れる際には、まず手を洗い、心を清めることが重要とされます。その後、参拝の際には願い事を心の中で唱え、神様に自らの願いを伝えます。また、おみくじを引くことで、2018年の運勢を占うのも初詣の楽しみの一つです。

初詣においては、食事や贈り物の文化も欠かせません。年越しそばを食べることで、長寿を願う習慣が広まっています。家族や友人と共に食卓を囲むことは、困難な時期を乗り越えるための結束を強める象徴でもあるのです。様々な料理や飲み物が振る舞われ、新年の祝福が交わされることによって、より一層特別な意味が込められます。

4. 初詣における願い事の変遷

4.1 昔の願い事とその内容

昔の初詣では、主に健康や豊作、家族の安全を願うことが一般的でした。特に農業が中心だった社会においては、作物の収穫を祈る声が多く聞かれました。農民たちは、神々に感謝を捧げ、自らの努力が実ることを願って初詣を行っていたのです。このような伝統は、祭りの中心的なテーマである「収穫」と深く結びついています。

また、昔は生活そのものに対する願い事も多かったです。生活が厳しい時代には、経済的な安定や幸福な家庭を求めることが重要視されました。こうした願いは、人々の生きざまや価値観を反映しており、社会全体が求めた「幸福」といえるでしょう。

4.2 現代における願い事の変化

現代においては、初詣における願い事も大きく変化しています。テクノロジーの進化やグローバル化が進む中で、個人の幸福や生活スタイルに対する願いがより強調されるようになりました。例えば、キャリアの成功や自己実現、恋愛関係の充実を願う人が増えています。

さらに、環境問題や社会的な問題に対する関心も高まっており、「地球の健康」や「平和な社会」を願う声も多くなっています。このように、願い事は時代の変化に伴い、多様化してきています。個々の願いが、それぞれの価値観や社会状況を反映するものであることが、現代の初詣を特別にしているのです。

5. 初詣の祭りの影響と未来

5.1 社会への影響

初詣は単なる個人の行事ではなく、社会全体に影響を与える重要な祭りです。多くの人々が一緒に集まり、共通の目的を持って祝うことで、地域社会の絆が強まります。また、初詣を通じて、地域の伝統や文化を再確認し、次世代に引き継ぐことができます。これにより、地域のアイデンティティが形成され、住民同士の結びつきが強化されます。

さらに、初詣は観光業にも影響を与えています。観光地にある神社や寺院には、初詣を目的とした多くの観光客が訪れます。これにより、地域の経済が潤い、地元の産業も活性化します。このように、初詣は地域経済にも寄与し、社会全体の発展に貢献しているのです。

5.2 今後の展望と課題

これからの初詣に求められるものは、テクノロジーの進化とともに、新たな形での祭りの在り方です。オンラインでの参加や、非接触型の参拝スタイルが普及する中で、伝統を守りつつも新しい価値を見出すことが求められています。コロナ禍を経て、久々に対面での祭りが行われるようになったものの、今後も新たな形態が生まれる可能性があります。

また、自然環境や社会問題にも目を向ける必要があります。持続可能な社会を実現するために、祭りのあり方を見直すことが重要です。例えば、リサイクル可能な資材を使用した飾り付けや、環境への負荷を減らすイベントの運営が求められています。このような取り組みを行うことで、物質的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさも実現できるでしょう。

終わりに

初詣における願い事の変遷は、私たちの文化や価値観の変化を映し出す鏡のような存在です。古くからの伝統が現代においても大切にされる一方で、時代の流れに応じて変化していく様子は、非常に興味深いものがあります。私たちも、この伝統を大切にしながら、新しい形での祝福方法を模索し続けていくことが求められています。初詣を通じて、私たちが何を願い、どのように生きていくのかを考える機会として、これからも大切にしていきたいものです。