青島は中国山東省に位置する美しい港町であり、豊かな歴史と文化を誇っています。その中でも特に有名なのが「崂山八仙伝説」という非物質文化遺産です。この伝説は、青島の象徴的な山である崂山を舞台に、八人の仙人たちが織りなす神秘的な物語として語り継がれてきました。今回は、青島の崂山八仙伝説について、その背景や登場人物、地元文化との関わり、さらには現代における伝承の様子まで詳しくご紹介します。

崂山八仙伝説ってどんな話?

八仙とは誰なのか?

「八仙」とは、中国の道教に登場する八人の仙人たちのことを指します。彼らはそれぞれ異なる背景や能力を持ち、民間伝承や文学作品の中で広く知られています。八仙は不老不死の象徴であり、さまざまな奇跡や教えを人々に伝えたとされています。彼らの名前は、鉄拐李(てっかいり)、張果老(ちょうかろう)、何仙姑(かせんこ)、呂洞賓(りょどうひん)、藍采和(らんさいわ)、韓湘子(かんしょうし)、曹国舅(そうこっきゅう)、漢鍾離(かんしょうり)です。

それぞれの仙人は独特のキャラクターと逸話を持ち、例えば鉄拐李は杖を使いながらも強力な仙力を持つ老人、張果老は逆さに乗った馬に乗る漁師の姿で知られています。何仙姑は数少ない女性の仙人であり、女性の強さや美徳を象徴しています。これらの八仙は、中国文化において幸運や健康、長寿をもたらす存在として親しまれています。

青島の崂山八仙伝説では、これらの八仙が崂山の自然と深く結びつき、山の霊力を借りてさまざまな奇跡を起こす物語が展開します。八仙の個性豊かなキャラクターは、地元の人々にとっても身近で親しみやすい存在となっています。

伝説の舞台・崂山の魅力

崂山は青島の東部に位置する山岳地帯で、中国海岸線に沿ってそびえ立つ名峰です。標高は約1,133メートルで、海と山が織りなす絶景が特徴的です。古くから道教の聖地として知られ、多くの寺院や道観が点在しています。崂山の自然は四季折々の美しさを見せ、特に霧が立ち込める朝や夕暮れ時の風景は神秘的で、まさに仙人たちが住む場所にふさわしいと感じられます。

また、崂山は豊かな生態系を持ち、多種多様な植物や動物が生息しています。これらの自然環境は、伝説の中で仙人たちが修行したり、奇跡を起こしたりする舞台として重要な役割を果たしています。崂山の清らかな水や奇岩、古木は物語の中でしばしば象徴的に描かれ、訪れる人々に深い感動を与えています。

さらに、崂山は青島の観光資源としても重要であり、ハイキングや温泉、歴史的建造物の見学など、多彩な楽しみ方ができます。伝説と自然が融合した崂山は、青島の文化と歴史を感じる上で欠かせない場所となっています。

八仙伝説のあらすじ

崂山八仙伝説は、八人の仙人が崂山に集い、悪霊や災害から人々を守るために力を合わせる物語です。伝説によると、昔、崂山周辺の村々は洪水や疫病、盗賊の襲撃に悩まされていました。そこで八仙はそれぞれの特技を活かし、自然の力を借りて村を救うことを決意します。

例えば、鉄拐李は杖で大地を叩いて洪水を止め、張果老は漁師の技術で海の恵みを村に届けました。何仙姑は薬草の知識を使って病気を治し、呂洞賓は剣術で悪霊を退けました。八仙たちの協力によって、村は平和と繁栄を取り戻し、彼らの功績は後世に語り継がれることとなりました。

この伝説は、単なる神話ではなく、自然と人間の調和や助け合いの精神を象徴しています。崂山の厳しい自然環境の中で生きる人々にとって、八仙の物語は希望と勇気を与える大切な文化遺産となっています。

伝説が生まれた背景

崂山八仙伝説が生まれた背景には、古代中国の道教思想と地域社会の生活が深く関わっています。道教は自然との調和や不老長寿を追求する宗教であり、仙人はその理想像として崇められてきました。崂山は道教の聖地として知られ、多くの修行者や信者が訪れたため、仙人伝説が自然に形成されたのです。

また、青島周辺の漁村や農村では、自然災害や疫病が頻発し、人々は神秘的な力に救いを求めていました。八仙伝説は、そうした困難を乗り越えるための精神的支柱として発展し、地域の人々の信仰や生活習慣に深く根付いていきました。

さらに、歴史的には崂山周辺で多くの文化交流や交易が行われ、さまざまな伝説や物語が融合して独自の形を作り出しました。こうした多様な文化的背景が、崂山八仙伝説の豊かさと奥深さを生み出したと言えるでしょう。

八仙それぞれのキャラクター紹介

鉄拐李(てっかいり)とその逸話

鉄拐李は八仙の中でも特に特徴的な仙人で、杖を持ち片足が不自由な姿で描かれます。彼はかつて病気に苦しんでいたが、仙術を身につけて不老不死となり、杖を使って奇跡を起こす力を持つようになりました。伝説では、彼が杖で地面を叩くと泉が湧き出し、村人たちの渇きを癒したとされています。

また、鉄拐李は貧しい人々や病人を助ける慈悲深い性格で知られています。ある逸話では、彼が杖の先から薬を取り出し、病に苦しむ村人に施したことで多くの命が救われました。彼の姿は、困難な状況でも希望を失わずに助け合う精神の象徴とされています。

青島の崂山では、鉄拐李の伝説が特に強く語り継がれており、彼を祀る小さな祠や像が点在しています。地元の人々は鉄拐李を敬い、健康や長寿を願う際に祈りを捧げることが多いです。

漁師の張果老(ちょうかろう)

張果老は八仙の中でもユニークなキャラクターで、逆さに乗った馬に乗る老人として描かれます。彼は漁師としての生活経験を持ち、海の知識に長けていました。張果老は漁業の神としても信仰され、青島の海辺の人々にとって特別な存在です。

伝説によれば、張果老は海の荒波を自在に操り、嵐から漁師たちを守ったとされています。また、彼が奏でる笛の音は海の生き物を呼び寄せ、豊漁をもたらしたとも言われています。彼の自由奔放で陽気な性格は、多くの物語で描かれ、地元の人々に親しまれています。

青島の漁村では、張果老の祭りが毎年開催され、漁師たちが安全と豊漁を祈願します。彼の伝説は、海と共に生きる青島の人々の生活文化に深く根付いています。

女性仙人・何仙姑(かせんこ)

何仙姑は八仙の中で唯一の女性仙人であり、その存在は女性の強さや美徳を象徴しています。彼女は薬草の知識に優れ、病気の治療や健康維持に貢献したと伝えられています。何仙姑の物語は、女性の自立や社会的役割の重要性を示すものとしても評価されています。

伝説では、何仙姑が崂山の山中で薬草を採取し、村人たちに配ったことで多くの命が救われたとされています。また、彼女は美しい容姿と優しい心を持ち、困っている人々を見捨てない慈愛の象徴です。彼女の存在は、青島の女性たちにとって誇りであり、尊敬の対象となっています。

崂山には何仙姑を祀る神社があり、特に女性の健康や幸福を願う参拝者が多く訪れます。彼女の伝説は、地域のジェンダー観や文化にも影響を与えています。

他の五仙の個性とエピソード

残りの五仙、呂洞賓(りょどうひん)、藍采和(らんさいわ)、韓湘子(かんしょうし)、曹国舅(そうこっきゅう)、漢鍾離(かんしょうり)もそれぞれ独自の個性と物語を持っています。呂洞賓は剣術の達人で悪霊退散の英雄として知られ、藍采和は陽気な音楽家として人々に喜びをもたらしました。

韓湘子は詩人であり、文化的な教養を象徴する仙人です。曹国舅は貴族出身で、正義感と高潔さを持つ人物として描かれています。漢鍾離は知恵と霊力に優れ、仙術の達人として多くの奇跡を起こしました。これらの仙人たちは、崂山八仙伝説の中で協力し合い、地域の平和と繁栄を守る役割を果たしています。

各仙人のエピソードは、青島の人々の生活や価値観に影響を与え、祭りや芸術作品の題材としても頻繁に取り上げられています。彼らの多様なキャラクターは、伝説に深みと魅力を加えています。

崂山八仙伝説と青島の関わり

青島の地元文化への影響

崂山八仙伝説は、青島の地元文化に深く根付いています。伝説に登場する仙人たちは、地域の人々の信仰の対象であり、日常生活や行事において重要な役割を果たしています。例えば、健康や長寿を願う祈願や、豊漁を祈る祭りなどで八仙の名前が頻繁に呼ばれます。

また、伝説は青島の伝統工芸や民俗芸能にも影響を与えています。地元の絵画や彫刻、刺繍などには八仙のモチーフが多く見られ、これらは地域のアイデンティティの一部となっています。さらに、伝説は青島の人々の価値観や倫理観にも影響し、助け合いや自然との調和を重んじる精神を育んでいます。

青島の学校教育や地域活動でも崂山八仙伝説は取り上げられ、若い世代への文化継承が積極的に行われています。これにより、伝説は単なる昔話にとどまらず、現代の青島社会に生き続ける文化遺産となっています。

伝説が残る場所・名所

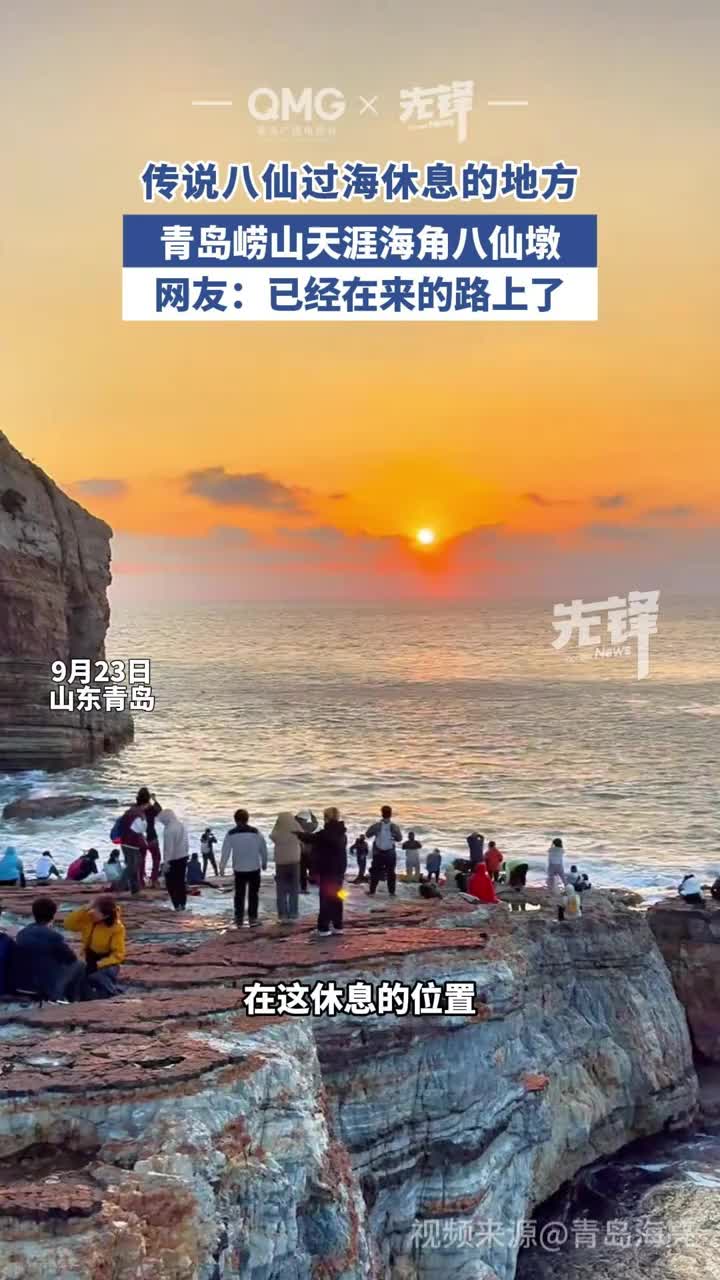

青島には崂山八仙伝説にまつわる多くの名所が存在します。崂山そのものが伝説の舞台であり、山中には八仙を祀る神社や祠が点在しています。特に鉄拐李や何仙姑を祀る場所は参拝者で賑わい、地元の人々だけでなく観光客にも人気です。

また、崂山の特定の岩や泉は伝説のエピソードと結びついており、訪れる人々はその場所で八仙の力を感じることができます。例えば、鉄拐李が杖で叩いたとされる泉や、張果老が笛を吹いたと伝わる岩場などが観光スポットとして知られています。

これらの名所は、青島の自然美と伝説の神秘性を融合させた観光資源としても重要です。地元のガイドツアーでは、伝説の物語を交えながらこれらの場所を案内し、訪問者に深い感動を与えています。

地元の人々と八仙伝説

青島の人々は崂山八仙伝説を誇りに思い、日常生活の中でその存在を感じています。多くの家庭では八仙の絵や像を飾り、健康や幸福を願う習慣があります。特に年配の世代は伝説を生き生きと語り、若い世代に伝える役割を担っています。

また、地元の職人や芸術家は八仙伝説を題材にした作品を制作し、地域の文化発展に寄与しています。伝説に基づく祭りやイベントでは、住民が参加して伝統衣装を着たり、演劇を披露したりすることで、コミュニティの結束を強めています。

さらに、学校や地域団体は八仙伝説を教材やテーマに取り入れ、子どもたちに地域文化の重要性を教えています。こうした活動は、青島の人々のアイデンティティ形成に大きく貢献しています。

青島の祭りやイベントとの関係

青島では崂山八仙伝説にちなんだ祭りやイベントが定期的に開催されています。代表的なものに「八仙祭り」があり、これは八仙の功績を称え、地域の平和と繁栄を祈願する伝統行事です。祭りでは、八仙の衣装を着た参加者が山を巡るパレードや舞踊を披露し、多くの観光客も訪れます。

また、崂山の神社では季節ごとに祭典が行われ、地元の人々が集まって祈りや供物を捧げます。これらの行事は、伝説の精神を現代に伝える重要な機会となっています。さらに、青島の文化センターや劇場では八仙伝説を題材にした演劇や音楽イベントも開催され、地域文化の活性化に寄与しています。

これらの祭りやイベントは、青島の観光振興にもつながっており、地域経済の発展にも貢献しています。伝説を通じて地域の魅力を発信することで、青島の文化的価値が国内外に広まっています。

崂山八仙伝説の芸術と表現

絵画や彫刻に見る八仙

崂山八仙伝説は、青島の絵画や彫刻作品に豊かに表現されています。伝統的な中国画では、八仙それぞれの特徴を生かした細密な描写がなされ、仙人たちが崂山の自然と調和する姿が描かれています。特に鉄拐李の杖や張果老の逆馬、何仙姑の薬草など、象徴的なアイテムが巧みに表現されています。

彫刻作品では、寺院や公共施設の装飾として八仙の像が設置されており、訪れる人々に伝説の世界観を伝えています。これらの彫刻は木彫りや石彫り、青銅製など多様な素材で作られ、技術の高さと芸術性の豊かさを示しています。地元の職人たちは伝統技法を継承しながら、新しい表現にも挑戦しています。

さらに、現代のアーティストも八仙伝説をテーマにした作品を制作し、伝統と現代美術の融合を図っています。これにより、崂山八仙伝説は時代を超えて多様な芸術表現の源泉となっています。

演劇や舞踊での八仙伝説

青島では崂山八仙伝説を題材にした演劇や舞踊が盛んに行われています。伝統的な京劇や地方劇では、八仙の物語がドラマチックに再現され、観客を魅了します。特に八仙の個性豊かなキャラクターが舞台上で生き生きと表現され、物語の教訓や精神が伝えられます。

舞踊では、八仙の動作や象徴的な道具を取り入れた振付が特徴的です。例えば、鉄拐李の杖を使った動きや、張果老の逆馬を模したステップなど、視覚的に楽しめる演出が多く見られます。これらの舞踊は祭りや文化イベントで披露され、地域の伝統文化の継承に貢献しています。

また、現代の舞台芸術やミュージカルでも八仙伝説が取り上げられ、若い世代にも親しみやすい形で伝えられています。こうした多様な表現活動は、伝説の魅力を広く伝える役割を果たしています。

現代メディアでの八仙の姿

現代の青島では、崂山八仙伝説はテレビドラマや映画、アニメーション、さらにはデジタルゲームなど多様なメディアで取り上げられています。これにより、伝説は伝統的な枠を超えて新しいファン層に広がっています。特に若者向けの作品では、八仙のキャラクターが現代風にアレンジされ、親しみやすく描かれています。

インターネットやSNSを通じて、八仙伝説に関する情報や映像が共有され、国内外の人々に青島の文化が紹介されています。これにより、伝説の国際的な認知度も高まっています。地元の文化団体や観光局も、こうしたメディア展開を積極的に支援しています。

さらに、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を活用した体験型コンテンツも開発されており、訪問者が崂山八仙伝説の世界に没入できる新しい試みが進んでいます。これらの現代的な表現は、伝説の未来を切り開く重要な役割を担っています。

八仙伝説を体験する方法

崂山での伝説ツアー

青島を訪れた際には、崂山八仙伝説を体験できるツアーに参加することをおすすめします。多くのツアーガイドは、八仙伝説の物語を交えながら崂山の名所を案内し、伝説の舞台を実際に歩いて感じることができます。特に鉄拐李や張果老にまつわるスポットは見逃せません。

ツアーでは、崂山の自然美を楽しみつつ、伝説にまつわる神社や祠、泉などを訪れます。ガイドは伝説の背景や各仙人のエピソードを詳しく解説し、参加者の理解を深めます。季節によっては特別な祭りやイベントと組み合わせたツアーもあり、より充実した体験が可能です。

また、ハイキングや温泉と組み合わせたプランも人気で、自然と文化の両方を満喫できます。こうしたツアーは、青島の魅力を多角的に味わう絶好の機会となっています。

八仙にちなんだグルメやお土産

青島では、崂山八仙伝説にちなんだグルメやお土産も豊富に揃っています。例えば、八仙の名前を冠したお菓子や茶葉、薬膳料理などがあり、伝説の健康や長寿のイメージを反映しています。これらは地元のレストランや市場で手に入れることができ、訪問者に人気です。

また、八仙をモチーフにした工芸品やアクセサリー、絵葉書、置物などのお土産も多彩です。これらは伝説の物語やキャラクターをデザインに取り入れており、青島の文化を感じられる記念品として喜ばれています。特に手作りの工芸品は、地域の伝統技術の継承にも寄与しています。

さらに、地元のカフェや茶館では、八仙伝説をテーマにしたメニューやイベントが開催されることもあり、食と文化の融合を楽しむことができます。こうした体験は、伝説を身近に感じる良い機会となっています。

伝説を感じるおすすめスポット

崂山の中でも特に伝説を感じられるスポットとしては、鉄拐李の泉や張果老の岩場、何仙姑の神社が挙げられます。これらの場所は自然の美しさと伝説の神秘性が融合し、訪れる人々に深い感動を与えます。散策路や展望台からは崂山の絶景が望め、心身ともにリフレッシュできます。

また、青島市内には八仙伝説をテーマにした博物館や文化センターもあり、展示や映像で伝説の世界を学ぶことができます。これらの施設は、雨天時や時間のない旅行者にもおすすめです。地元のガイドやボランティアによる解説も充実しており、理解を深める助けとなります。

さらに、夜間にはライトアップされた神社や伝説スポットが幻想的な雰囲気を醸し出し、昼間とは異なる魅力を楽しめます。こうした多様なスポットを巡ることで、崂山八仙伝説の世界により深く浸ることができるでしょう。

八仙伝説の今と未来

若い世代への伝承活動

青島では、崂山八仙伝説を若い世代に伝えるためのさまざまな活動が行われています。学校教育では、伝説を題材にした授業やワークショップが実施され、子どもたちが物語を学びながら地域文化への理解を深めています。絵画や演劇の制作を通じて、創造的に伝説を表現する機会も提供されています。

また、地域の文化団体やボランティアグループは、若者向けのイベントやキャンプを開催し、伝説の精神を体験的に学べる場を設けています。SNSや動画配信を活用した情報発信も盛んで、若い世代の関心を引きつけています。これらの取り組みは、伝説の持続的な継承に不可欠な役割を果たしています。

さらに、若手アーティストやクリエイターが伝説を現代風にアレンジした作品を発表することで、伝説の新たな魅力が生まれています。こうした多様なアプローチが、崂山八仙伝説の未来を明るくしています。

観光資源としての活用

崂山八仙伝説は、青島の重要な観光資源として積極的に活用されています。地元自治体や観光局は、伝説をテーマにしたツアーやイベントを企画し、国内外からの観光客誘致に努めています。これにより、地域経済の活性化と文化振興が同時に進められています。

また、伝説に基づく施設の整備や案内表示の充実が図られ、訪問者がより快適に伝説の世界を楽しめる環境が整っています。観光と文化の融合を目指した取り組みは、青島のブランド価値向上にも寄与しています。

さらに、地元企業や商店も八仙伝説を活用した商品開発やプロモーションを行い、観光客の満足度向上に貢献しています。こうした多方面からの支援が、伝説の持続可能な活用を支えています。

国際的な評価と今後の展望

崂山八仙伝説は、近年国際的にも注目されるようになっています。中国政府の文化遺産保護政策の一環として、伝説は非物質文化遺産に登録され、その価値が国内外で認められています。国際文化交流イベントや学術研究でも取り上げられ、青島の文化発信力が高まっています。

今後は、さらに多言語対応のガイドやデジタルコンテンツの充実が期待されており、海外からの観光客や研究者のアクセスが容易になるでしょう。国際的な評価を背景に、伝説を活用した文化ツーリズムの発展も見込まれています。

また、持続可能な文化継承と地域活性化を両立させるために、地元コミュニティと連携した新たな取り組みが進められています。崂山八仙伝説は、青島の未来を切り開く重要な文化資源として、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。