書道は中国の古典的な芸術形式であり、その歴史は何千年も遡るとされています。書道は単なる文字を書く技術にとどまらず、精神性、哲学、文化の表現でもあります。本記事では、中国の書道の名人たちを取り上げ、その歴史、著名な書道家の生涯や作品について詳しく探ります。

1. 書道の歴史

1.1 書道の起源

書道の起源は、古代中国の文字文化の発展にさかのぼります。紀元前1600年頃には、甲骨文字という最古の書体が存在していました。それは主に占いの結果を記録するために使われており、亀の甲や獣の骨に刻まれていました。このような初期の書写の形式は、書道の基礎を築く要素となります。

やがて、周代の青銅器に刻まれた銘文や、春秋戦国時代の金文などが発展し、より洗練されたプロセスへと進化を遂げます。これにより、人々は単なる文字を超えて、思想や感情を表現する手段としての書道の重要性を認識するようになりました。

1.2 書道の発展過程

秦の始皇帝の時代に、様々な地方の文字が統一され、篆書体(てんしょたい)が普及しました。これによって、公的な文書や碑文が一貫性を持ち、書道の発展に大きな影響を与えました。その後、漢代に入ると、隷書(れいしょ)という新たなスタイルが登場し、字形が簡略化され、実用性が増しました。

また、書道が単なる文字表現に留まらず、芸術として注目されるようになったのは、魏晋南北朝時代のことです。この時期は、著名な書道家たちが次々と登場し、書道が文化的独立性を持つ芸術形式として脚光を浴びました。

1.3 書道のスタイルの変遷

書道のスタイルは多岐にわたり、時代ごとに変遷を遂げてきました。たとえば、唐代の楷書(かいしょ)は、明確で読みやすい文字のスタイルとして人気を集め、今でも多くの人に学ばれています。一方、草書(そうしょ)は、流れるような書き方であり、個々の書道家の個性が強く表れます。

また、近代に入ると、書道は西洋のアートの影響を受け、新たな試みや表現方法が生まれました。今日では、従来のスタイルだけでなく、個々の創造性を活かした作品も多く存在し、書道の未来が広がっています。

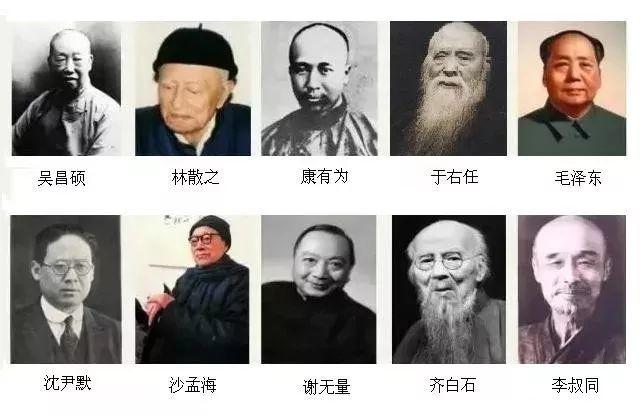

2. 有名な書道家

2.1 王羲之

2.1.1 王羲之の生涯

王羲之(おうぎし)は、4世紀の中国の書道家で、特に「書聖」と称されるほどの影響力を持った人物です。彼は、今の安徽省にあたる場所で誕生し、幼少期から書道の腕を磨くために努力を重ねました。王羲之の書風は、特に楷書や行書において圧倒的な優雅さを誇り、その作品は後の書道家たちに多大な影響を与えました。

彼はまた、家族や子供たちとの関係を大切にしており、彼の子供たちが書道を学ぶ姿勢も非常に評価されています。王羲之の生涯には、書道だけでなく、彼の人柄や家族愛も色濃く刻まれています。

2.1.2 代表作とその影響

王羲之の代表作といえば、「蘭亭序」です。この作品は、友人との詩歌の交流を記述したもので、美しい曲線と調和の取れた字形が特徴です。「蘭亭序」は書道の傑作とされ、後の書道家たちのお手本となりました。彼の文字はただの文字以上のもので、読者に対して感情や情景を伝える力を持っています。

王羲之の書風は、中国における書道のスタンダードを確立しました。彼の作品は今でも多くの書道愛好者や教育機関で研究され続けています。書道の道を志す者は、必ず彼の作品に触れることで、書道の真髄を学ぶことができるでしょう。

2.2 颜真卿

2.2.1 颜真卿の生涯

颜真卿(がんしんけい)は、8世紀の唐代に活躍した書道家で、特にその豪放なスタイルで知られています。彼は、漢詩と書道の両方に秀でた才能を持っており、政治家としての顔も持っていました。颜真卿は、その芸術的な才能と同時に、真面目な性格が評価されていました。

彼の生涯において、数々の困難を経験しながらも、書道家として名声を不動のものとしました。彼の作品は、力強い筆致と優雅さを兼ね備えており、多くの作品が後に評価されています。

2.2.2 代表作とその特色

颜真卿の代表作には、「祭侍中文稿(さいじちゅうぶんこう)」があります。この作品は、彼の書風が最もよく表現されており、剛毅かつ柔らかな印象を与えます。特に、彼の「行書」や「楷書」に見られる筆遣いは、力強さと美しさが融合したもので、多くの書道家が模倣を試みるほどです。

彼の書道は、単なる技術的な美しさにとどまらず、その背後にある感情や哲学的要素も評価されています。颜真卿の作品に触れることで、書道が持つ歓びや深さに気づくことができます。

2.3 柳公権

2.3.1 柳公権の生涯

柳公権(りゅうこうけん)は、唐代の文学者であり、書道家としても広く知られています。彼は、特にその独特のスタイルで「柳体」として知られ、多くの書道家に影響を与えました。彼は、書道だけでなく詩をも愛し、優れた詩人としても名を馳せました。

柳公権は、生涯を通じて書道の技術を探求し続け、多様なスタイルをシンプルに融合させることで独自の道を切り開きました。彼の作品は、優雅さと独特のリズムが特徴であり、見る者を魅了します。

2.3.2 代表作とその評価

柳公権の代表作に「神停百首」があります。この作品は、彼の書道技術が冴えわたるもので、特に文字のバランス感覚が際立っています。彼のスタイルは、流れるような美しさと同時に、力強さを持ち合わせているため、書道界でも高く評価されています。

彼の作品は、多くの現代の書道家たちに影響を与え続けており、そのスタイルは今でも書道の学びにおいて重要な要素となっています。柳公権の作品に触れることで、書道の多様性や美しさの奥深さに気づくことができるでしょう。

3. 書道の技法

3.1 筆遣い

書道において、筆遣いは最も基本的な要素の一つです。正しい筆遣いができることで、文字の美しさや表現力が大きく変わります。特に、筆の持ち方、運び方、圧力のかけ方などに注意が必要です。初学者には、まずは基本的な線の練習からスタートし、徐々に文字へと進んでいくのが良いでしょう。

例えば、横線を引く際には、筆を横に動かすだけでなく、筆先を少し持ち上げることで、微妙な変化を加えることができます。このような小さな工夫が、作品全体の印象を大きく変えるポイントとなります。

3.2 インクと紙の選び方

書道には、専用のインクと紙を選ぶことも大切です。インクは、墨を使うことが一般的ですが、品質が高い墨を選ぶことで、発色が美しくなり、筆致も鮮明になります。また、紙も、和紙や特別な書道用紙を使用することで、より書道の魅力を引き出すことができます。

初心者はまずは安価な紙で試し書きを行い、自分のスタイルに合った紙を探求することが大切です。一方で、高品質な紙を使用することで、作品をより長期間楽しむことができます。

3.3 書道の道具

書道には、主に「筆」「墨」「硯(すずり)」「紙」の4つの基本的な道具が必要です。それぞれの道具には独自の魅力と特徴があります。

- 筆:書道では、筆の種類によって書き方や表現が異なります。基本的には、毛の柔らかさや硬さによって筆の用途が変わります。

- 墨:伝統的な墨は、墨棒を擦って作ります。良質な墨を使用することで、発色や持続力が向上します。

- 硯:墨を擦るための道具で、硯の素材によっても書き味が変わります。石の種類によって、墨のなめらかさや風合いが異なるため、好みの硯を見つけることも楽しみの一つです。

- 紙:書道用の紙は、吸収性や質感が異なるものが多く、自分の作品に合ったものを選ぶことが重要です。

4. 書道の美学

4.1 書道と中国哲学

書道は単なる技術的な作品ではなく、中国哲学とも深く結びついています。例えば、道教や儒教では、書道を通じて「心を表現する」といった理念が強調されています。書道家は、文字を書くことで自身の内面を表現し、悟りや真理を追求します。

また、書道における「無」の概念も重要です。技術やスタイルに固執するのではなく、自由な精神で表現できることが真の書道の美しさとされます。

4.2 書道の表現力

書道は、その技術を通じて独自の表現力を持っています。各書道家が持つ個性やスタイルが、文字の形や筆の動きに数多く反映されます。このため、同じ文字でも、書道家によって感じる印象が異なります。例えば、同じ「愛」という文字を書いた場合でも、書道家の感情や意図によって、その意味や魅力は大きく変わります。

さらに、書道は視覚的なアートだけでなく、精神的な交流としても機能します。作品を通じて感情や哲学的な思考を伝えることができるため、見る者に深い感銘を与えることができます。

4.3 書道と他の芸術との関係

書道は、中国の伝統芸術の中でも非常に独自性が強く、他の芸術形式と密接に結びついています。例えば、中国の絵画や詩の要素が組み合わさることが多く、一つの作品に多様な情報を持たせることができます。書道家が絵を描く場合、書道と絵画の調和を図ることで作品の深みが増すことがあります。

さらに、書道は ceramics(陶芸)や音楽とも交わり、総合的な文化表現を形成しています。このように、書道は単なる技術を超え、様々な芸術とのコラボレーションによって、新たな価値を創造し続けています。

5. 書道の現代的な続き

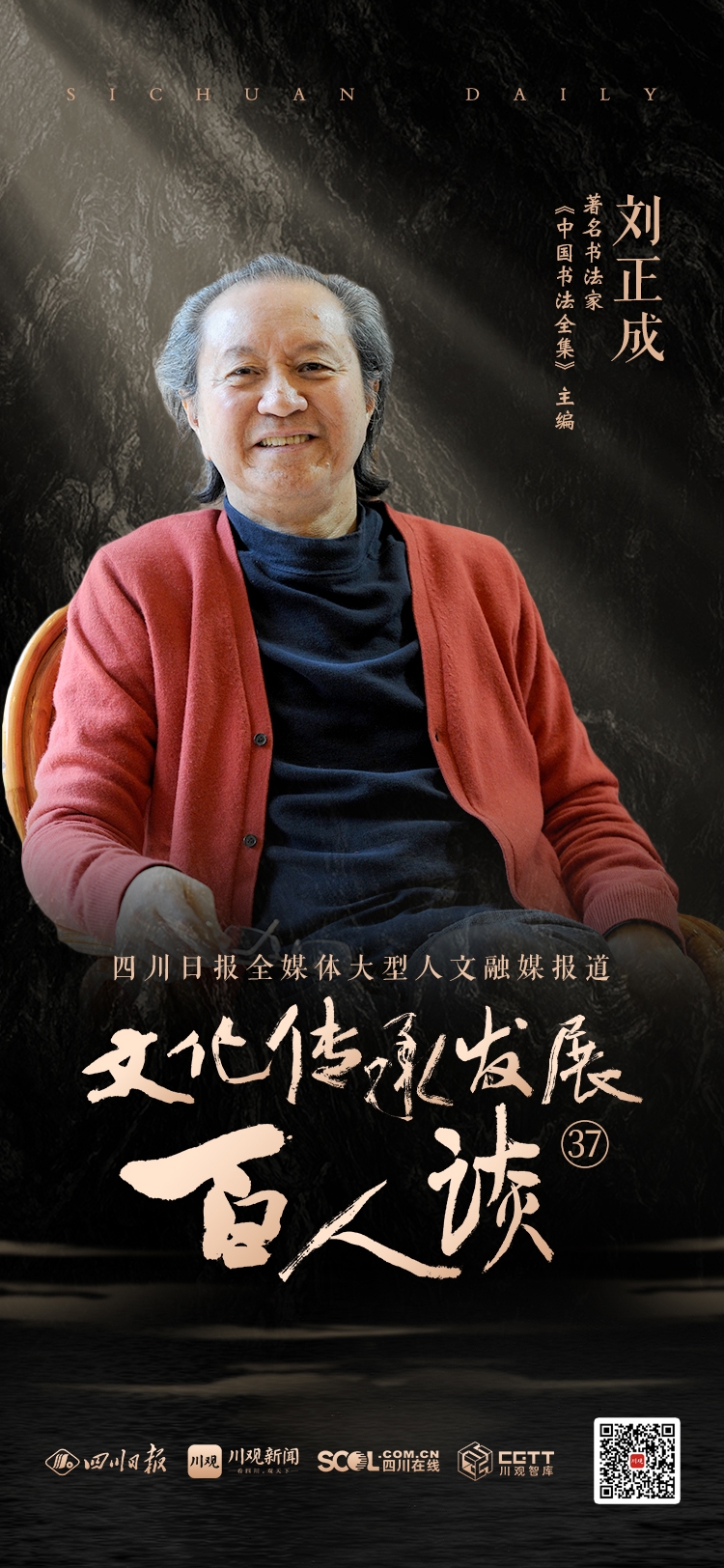

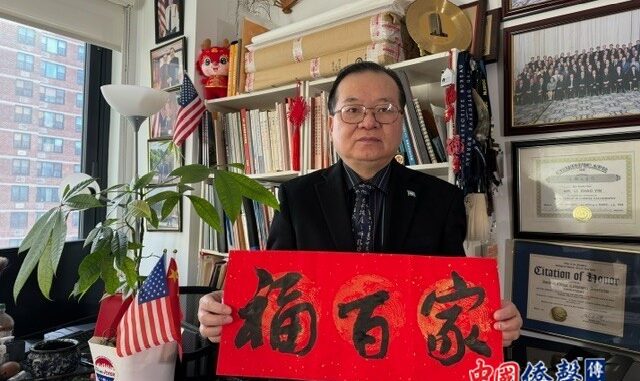

5.1 現代の書道家

近年、書道は多様化しており、現代の書道家たちは独自のスタイルやアプローチを持っています。伝統的な手法を踏襲しながらも、現代的な表現方法を取り入れることで、新たなアートスタイルとして確立しています。たとえば、現代書道の作家である范曾(ファン・ツェン)は、古典的な文体をモダンに再解釈し、美術館でも展示される作品を作成しています。

こうした現代の書道家たちは、国際的にも認知されつつあり、世界各地で書道のワークショップや展覧会が開催されています。これにより、書道が国境を越えて多様な文化と対話する場が生まれています。

5.2 書道の教育と普及

書道が教育の一環として位置づけられるようになったのも近年の特徴です。多くの学校では、書道の授業が行われ、学生たちが書道を通じて文化や精神性を学ぶ機会が増えています。これにより、若い世代も書道に親しむことができ、日本や他の国々でも人気を集めているのです。

また、書道教室やオンライン講座も増加し、忙しい現代人が手軽に書道を学べる機会が提供されています。これにより、書道がより広範な層に浸透し、日常生活の中に取り入れられるようになっています。

5.3 書道とデジタルアートの融合

現代では、書道とデジタル技術が融合する新しい動きも見られます。特に、デジタル書道アプリの登場により、従来の筆や墨を使わなくても、手軽に書道の体験ができるようになりました。これにより、多くの人々が書道に興味を持ち、デジタル環境での表現方法を新たに見出しています。

さらに、デジタル技術の発展により、従来の手法とのコラボレーションが進むことで、新たな芸術的表現が生まれています。例えば、書道作品がアニメーションとして表現されたり、インタラクティブなインスタレーションが展覧会で披露されたりしています。

終わりに

書道の名人たちを通じて見えてくるのは、時代を超えて続く文化の深さと、その背後にある人間性の美しさです。書道は単なる文字の芸術ではなく、精神的な探求や表現の手段として、多くの人々に愛されています。書道の名人たちの作品は、今なお新しい世代に影響を与え、未来の可能性を拓いています。