中国の宮廷音楽について、ここではその歴史、特徴、重要性、演奏の様子、そして現代における位置付けを詳しく紹介します。中国の宮廷音楽は、何世紀にもわたって発展し、政治や文化、社会に深く根ざした独自の伝統を持っています。この音楽は、中国の歴史とともに進化し、特に皇帝や高官に仕えるために編纂された音楽スタイルとして知られています。それでは、各章ごとに詳しく見ていきましょう。

1. 宮廷音楽の歴史

1.1 古代の起源

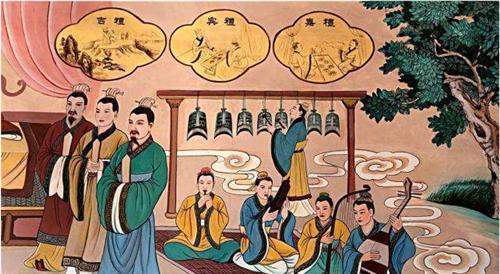

宮廷音楽の起源は、紀元前の古代中国に遡ります。周朝(紀元前1046年〜紀元前256年)の時代に、音楽は儀式や祭りの場で重要な役割を果たしていました。この頃、音楽は人々の精神を高揚させ、神々への奉納としての意味も持っていました。また、音楽に関する理論や文献も多く残されており、特に『楽経』は古代音楽理論の基礎を形成しました。古代の楽器としては、笛の一種である「竜笛」や、弦楽器の「古琴」が一般的でした。

1.2 王朝ごとの発展

王朝によって宮廷音楽は大きく変化しました。漢朝(紀元前206年〜紀元後220年)の時代には「雅楽」が発展し、音楽と舞踏が結びついて儀式が行われました。隋朝や唐朝(618年〜907年)においては、西域からの影響を受け、中国独自の音楽スタイルが形成されました。この頃、宮廷音楽はより複雑になり、さまざまな楽器やスタイルが登場しました。特に「琵琶」や「二胡」といった弦楽器の発展は、宮廷音楽の幅を広げました。

元朝(1271年〜1368年)や明朝(1368年〜1644年)では、宮廷音楽の形式がより整備され、専用の楽団「楽戸」が設立されました。清朝(1644年〜1912年)に入ると、宮廷音楽はさらに洗練され、音楽と舞踏、歌劇が融合した壮大な公演が行われるようになりました。

1.3 近代の変遷

近代に入ると、宮廷音楽は西洋音楽の影響を受けながらも、伝統的なスタイルを保つ努力が続けられました。特に20世紀初頭の民国時代には、新しい音楽スタイルが登場し、従来の宮廷音楽との融合が試みられました。文化大革命(1966年〜1976年)の影響で、伝統文化は大きな打撃を受けましたが、その後の改革開放政策により、伝統音楽の再評価が進み、宮廷音楽も復興への道を歩むことになりました。

2. 宮廷音楽の特徴

2.1 使用される楽器

宮廷音楽で使用される楽器は多岐にわたり、特に古典的な楽器が重視されます。弦楽器では、琵琶や二胡、古琴が代表的であり、これらは繊細なメロディを奏でるのに適しています。また、打楽器としては「大鼓」や「小鼓」、そして「銅鑼」などが使われ、リズム感を強調します。さらに、管楽器としては、笛や篠笛が多く用いられ、これが音楽に清涼感を与えます。これらの楽器はそれぞれ特有の音色を持ち、宮廷音楽に特色豊かな響きをもたらします。

2.2 音楽の形式とスタイル

宮廷音楽の形式は、主に「雅楽」と「楽曲」に大別されます。雅楽は、儀礼的な場で演奏される音楽で、王朝の権威を象徴する要素を持っています。楽曲は一般に娯楽的な内容が多く、詩的な要素が重要な役割を果たします。また、音楽のスタイルには、即興演奏が取り入れられることが多く、演奏者の技術や感性が表現される場面が見られます。

2.3 歌詞とその意味

宮廷音楽における歌詞は、主に古典文学からの引用や哲学的なテーマが中心です。歌詞はしばしば自然や人生、愛、道徳について描かれ、聴衆に深い感動を与えます。たとえば、「春江花月夜」という曲は、美しい風景とともに愛や別れの感情を表現しています。歌詞の美しさは、音楽と相まって、聴く者の心に強く響いてきます。

3. 宮廷音楽の重要性

3.1 政治的役割

宮廷音楽は、その名の通り宮廷において重要な政治的役割を果たしてきました。皇帝の即位式や大事な儀式での演奏は、国家の権威を示すために欠かせないものでした。また、音楽は国の安定を祈願するための手段としても使用され、音楽と政治は密接に結びついていました。このように、宮廷音楽は単なる娯楽を超え、国家のアイデンティティ形成に寄与しています。

3.2 文化的役割

文化的には、宮廷音楽は中国の伝統文化の象徴的存在です。日本の雅楽や韓国の宮廷音楽など、周辺の文化にも影響を与え、その交流の中でさらに発展してきました。舞踏や詩歌との結びつきが強かったため、当時の文化全体を代表する重要な要素として機能していました。また、教育や道徳教育に寄与する側面もあり、音楽を通じて礼儀や徳を学ぶことが期待されていました。

3.3 社会的役割

宮廷音楽は、社会生活にも大きな影響を与えました。特に、宮廷行事や祝賀行事においては、音楽が重要な役割を果たし、社会のつながりを強化しました。音楽は人々を集め、共同体の一体感を生む力を持っています。たとえば、元宵節や中秋節に行われる行事では、宮廷の音楽が人々の心を盛り上げ、共に祝う時間を提供します。

4. 宮廷音楽の演奏

4.1 演奏の場面

宮廷音楽の演奏は、主に宮廷内の特別な場面で行われました。その中でも、皇帝の誕生日や即位式、処世式(処世儀式)などの重大な儀式では elaborateな演奏が行われました。また、祝賀イベントや祭りなどでも演奏され、そうした場では多くの人々がその音楽を共有し楽しむことができました。これらの演奏は、音楽の芸術性とともに、宮廷の華やかさを象徴するものでした。

4.2 演奏スタイルの違い

演奏スタイルには地域差があることも特徴です。北方の宮廷音楽と南方の宮廷音楽では、演奏の形式や楽器の使用方法、曲の選択が異なります。北方ではダイナミックで力強い演奏が好まれ、南方では柔らかく優雅なスタイルが重視される傾向があります。また、演奏者の技術やスタイルもその地域の音楽文化の影響を受けており、多様性が存在します。

4.3 著名な演奏者と団体

宮廷音楽には多くの著名な演奏者や団体が存在します。歴史的には、「楽府」と呼ばれる過去の料亭で活躍した演奏者たちが有名で、彼らは音楽の技術を洗練させ、宮廷音楽の格式を高めました。現代では、「中国宮廷音楽団」や「北京古典楽団」などがあり、伝統音楽の普及と保存を行っています。こうした団体は、演奏会だけでなく、音楽教育や文化交流にも力を入れています。

5. 現代における宮廷音楽

5.1 保存と復興

現代において、宮廷音楽はその保存と復興が進められています。一時期、近代化や西洋文化の影響で宮廷音楽は後退しましたが、近年では伝統文化の価値が再認識され、さまざまなプロジェクトが立ち上がっています。博物館や文化センターでは、伝統楽器のワークショップが開催され、若い世代にその魅力が伝えられています。

5.2 現代音楽への影響

宮廷音楽はまた、現代音楽に対しても影響を与えています。伝統的なメロディやリズムがポップスやロックなどのジャンルに取り入れられ、アーティストたちはその要素を活かして新しい楽曲を制作しています。特に映画音楽やゲーム音楽でも、宮廷音楽のエッセンスが感じられる作品が増えています。

5.3 国際的な評価

国際的な舞台においても、宮廷音楽は高く評価されています。さまざまな国際音楽祭や文化イベントで演奏され、その伝統的な美しさや技術が称賛されています。また、YouTubeやSNSの普及により、世界中の人々が宮廷音楽を手軽に楽しむことができるようになりました。こうした国際的な評価は、中国の文化の多様性を示すものであり、世界における中国の位置づけを高める要因となっています。

終わりに

中国の宮廷音楽は、単なる音楽としての枠を超え、歴史や政治、文化、社会に深く結びついた重要な要素です。その歴史的背景、特徴、演奏スタイル、現代における評価まで、さまざまな視点から宮廷音楽を考察してきました。今後もこの伝統が続き、さらに発展していくことを期待しています。中国の宮廷音楽は、まさに中国文化の宝であり、世界に誇るべき文化遺産と言えるでしょう。