中国の陶器と磁器は、数千年の歴史を持つ文化遺産であり、人々の日常生活に深く根付いています。本記事では、陶器の伝統的な装飾技法に焦点を当て、その歴史や技術、意義について詳しく解説していきます。

1. 陶器の歴史と発展

1.1 陶器の起源

陶器の起源は、中国の新石器時代に遡ります。考古学的な発掘によると、約1万年前から人々は土をこねて焼き上げた器を作り始めました。最古の陶器は「黒陶」と呼ばれ、素焼きのものが多く、装飾は控えめでした。この頃の人々は、主に食料を保管したり、調理するために陶器を使用していました。

その後、時代が進むにつれて、火の使い方を巧みに学び、焼成温度を上げることで、より強度の高い陶器が製造されるようになりました。例えば、商(しょう)王朝や周(しゅう)王朝の時代には、赤焼き陶器や灰陶(はいとう)と呼ばれるタイプが普及し始め、生活が豊かになるにつれて、陶器の装飾技法も出現してきました。

1.2 陶器の歴史的背景

陶器の発展は、中国の歴史と密接に関連しています。特に漢(かん)王朝の時代には、貿易が活発化し、陶器が国内外で広まりました。この時期には、陶器が装飾品としての役割も果たすようになり、社会的地位を示すツールとなりました。多くの家庭では、陶器が日常の必需品としてだけでなく、贈り物や祭りの際の盛り上げアイテムとしても使用されました。

また、唐(とう)王朝では、陶器の多様性が更に進化し、青白磁や黒釉(くろゆう)など、多くの新しい技術が誕生しました。これにより、陶器のデザインも華やかさを増し、世界中から注目を浴びるようになりました。

1.3 中国陶器の特徴

中国陶器は、その品質の高さとデザインの美しさで知られています。特に中国独特の釉薬技術や装飾技法は、他の国の陶器には見られない特徴です。例えば、青華(せいか)や彩瓷(さいじ)などは、特にその色彩の美しさと精緻なデザインで、今でも多くの人々に愛されています。

さらに、陶器は地元の土を使って作られるため、地域ごとの特徴も見られます。例えば、浙江省の陶器は比較的柔らかく、質感がなめらかである一方、江西省の陶器は硬く、しっかりとした造りが特徴です。これにより、各地域の文化や風習が陶器に色濃く反映されているのです。

2. 陶器の伝統的な装飾技法の種類

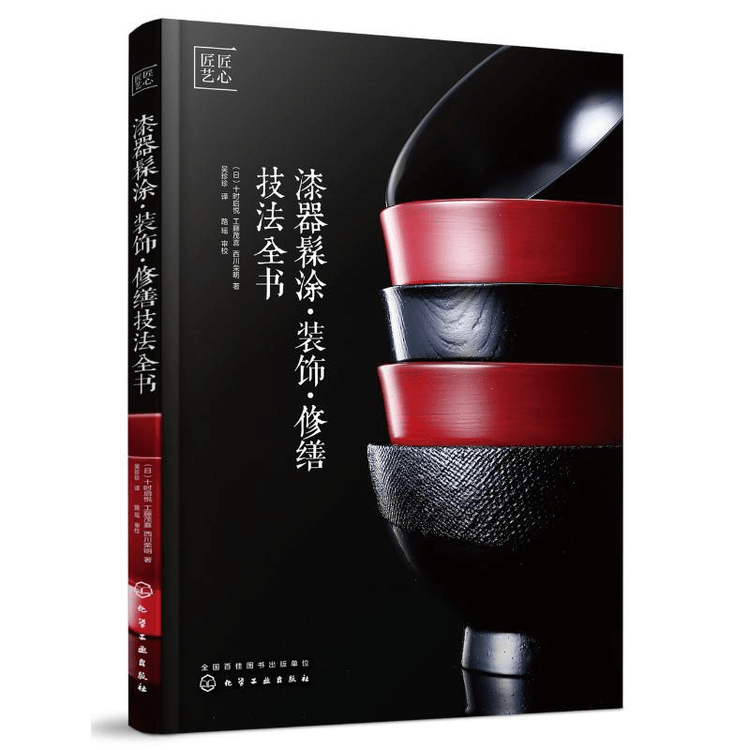

2.1 彫刻技法

彫刻技法は、陶器の表面に直接図案を彫り込む方法です。この技法は非常に古くから使われており、非常に精巧なデザインを生み出すことが可能です。彫刻された陶器は、触覚的な魅力があり、光の加減によって異なる表情を見せます。

例えば、古代の「漢代塗分陶器」では、動物や花の模様が彫刻され、これが権力や地位を象徴していました。このような彫刻技法は、現代においても特に芸術作品としての評価が高く、コレクター市場でも人気があります。

2.2 絵付け技法

絵付け技法は、素焼きの器に釉薬や顔料を用いて絵を描く方法です。この技法は、非常に多様なスタイルが存在し、特に青華のように一度の焼成で美しい青色を呈するものが有名です。絵付けは、その表現力豊かなデザインから陶器に個性を与える重要な要素です。

多くの著名な絵付け技法の中には、「彩色絵付け」や「写実的絵付け」があり、これらは特にデリケートで繊細な描写が求められる技術です。南宋時代の「景徳鎮」において、これらの技法は極致に達し、その影響は現代の陶器制作にも色濃く残っています。

2.3 陶胎技法

陶胎技法とは、陶器の素地を作る段階での技法で、特に生地の粘土の配合や焼成の際の温度管理によって左右されます。陶胎が良質であることが、焼成後の陶器の耐久性や美しさに直結します。

この技法の一例として、「高白土」の利用があります。この素材は非常に強固で、焼成後も色も崩れにくく、北方地域の陶器にしばしば使われます。對して、温暖な南部では柔らかい「砂土」を使うことが多く、それが地方独特の風合いを生み出します。

2.4 窯変技法

窯変技法は、焼成時の窯内の温度や雰囲気の変化によって、釉薬の色合いや質感が変化する技法です。この技法は、偶然の産物として生まれることが多いため、每回の焼成ごとに異なる美しさを持つ作品が生まれます。

例えば、北宋時代の「雲母釉(うんもゆう)」は、窯変技法を活かした典型的な例で、多彩な色合いが特徴です。このような陶器は、芸術作品とみなされ、コレクターの間でも高値で取引されています。

3. 代表的な装飾技法の詳細

3.1 青華(せいか)とその特徴

青華は、中国陶器の中でも最も象徴的な装飾技法の一つです。特に明(みん)や清(しん)王朝の作品に多く見られ、白地に青色の絵が美しいコントラストを織りなしています。この技法は、陶器に釉薬を施し、二度焼成することで、青色が鮮やかに発色するという特性を持っています。

青華のデザインには、自然や民族文化にインスパイアされた模様が多く、花鳥風月を描いたものが一般的です。このような絵柄は、当時の文化的なバックカウンドを表現しており、視覚的な美しさだけでなく、精神的な意味合いも持ち合わせています。

また、青華の技法は、現在に至るまで多くの陶芸家に受け継がれており、現代アートとしても新たな表現が探求されています。

3.2 彩瓷(さいじ)とその技法

彩瓷は、様々な色の釉薬を使った装飾技法で、特に技術の進化した清王朝時代に栄えました。青華とは異なり、複数の色が重なり合うことで複雑なデザインを形成することができます。これにより、より華やかで個性的な作品が生まれることが可能となりました。

彩瓷は、釉薬の調合や焼成温度の調整が重要であり、一つの作品を完成させるには高度な技術が求められます。例えば、赤や緑の釉薬は、温度による変化が大きく、正確な温度管理が求められるため、熟練の職人の手によって製作されます。

この技法によって作られた作品は、眩い色合いと大胆なデザインが特徴で、清代の「五彩瓷」は、特にその代表例とされています。彩瓷は、その色彩の豊かさから、現代に至るまで人気を保ち続けています。

3.3 鉄絵(てつえ)の魅力

鉄絵は、鉄を主成分とする顔料を使った装飾技法で、独特の深みのある色合いを持ちます。この技法は、特に宋代に人気を博し、多くの陶器に採用されました。鉄絵の持つ特性として、焼成後に独自の色合いが生まれるため、作品ごとに異なる表情が楽しめます。

鉄絵の装飾は、シンプルなものから複雑なものまで多岐にわたり、花や動物、風景など多様なモチーフが描かれます。この技法は、表現力が豊かであるため、職人の個性が色濃く反映される点が魅力です。

このように、鉄絵は陶器の装飾において重要な役割を果たしています。特にその簡素な美しさは、現代の陶芸にも影響を与え、新たな解釈が試みられています。

4. 陶器装飾技法の文化的意義

4.1 織物との関係

陶器の装飾技法と織物のデザインには深い関係があります。特に、中国の伝統的な織物には、陶器と共通する視覚的な模様や色彩が見られます。多くの陶芸家は、織物からインスパイアを受けており、陶器の装飾に織物デザインを取り入れることがあります。

例えば、明代の伝統的な「刺繍・織物」は、陶器の装飾に多く影響を与えました。特に、その鮮やかな色彩や民族的なモチーフは、陶器にも色濃く反映されています。これにより、陶器は単なる日用品ではなく、芸術作品としての価値も持つようになりました。

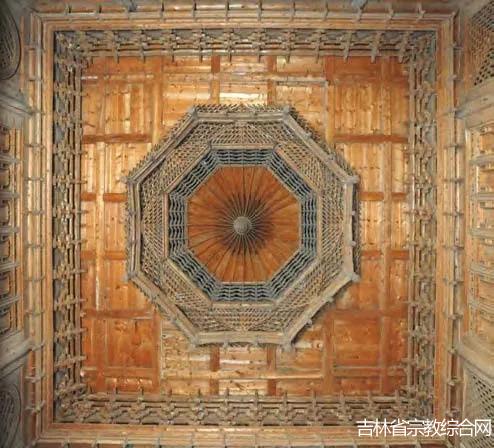

4.2 宗教的・哲学的背景

陶器の装飾技法には、宗教や哲学の影響も色濃く見て取れます。特に道教や仏教の影響を受けたデザインが多く、幸運や繁栄、安泰を願う象徴的なモチーフが用いられます。例えば、魚や鳥は多くの文化圏で幸運の象徴とされており、陶器の装飾にもそれが取り入れられています。

また、儒教的な価値観も陶器のデザインに影響を与えており、家族や祖先を尊重する意味合いが込められた作品が多く存在します。陶器は、単なる物質的な存在でなく、背後に深い文化的なコンセプトを持った存在なのです。

4.3 現代との関連性

現代においても、陶器の装飾技法は新たな形で再評価されています。現代アートの中で、陶器は一つの表現手段として用いられ、伝統技法を踏襲した作品や、全く新しい技術を駆使した作品が生み出されています。特に、陶芸家たちが持つ独自の視点や創造力が作品に反映され、現代アートの一部として際立っています。

また、陶器は環境問題への意識が高まる中で、持続可能な素材としても注目されています。伝統的な製法を守りながら、現代のデザイン感覚に応じた陶器の製作が進められており、その結果、多くの若い世代の陶芸家による新たな表現が期待されています。

5. 陶器と磁器の違い

5.1 材料の違い

陶器と磁器の最も顕著な違いは、その使用される材料です。陶器は主に粘土をベースにしたもので、焼成温度が低いため、比較的柔らかく、素朴な質感を持ちます。一方、磁器は長石(ちょうせき)、石英、ベントナイトなどの材料を含み、高温で焼成されるため、硬く、光沢があります。

このため、陶器は日常使いに適していますが、磁器はその美しさと繊細さから特別な場面で使われることが多くなります。また、磁器の方が耐水性や耐熱性が高いため、より幅広い利用が可能です。

5.2 製造工程の違い

陶器と磁器の製造工程にも大きな違いがあります。陶器の製造は、比較的シンプルであるため、初めての人でも取り組みやすいです。加えて、低温で焼成されるため、比較的短期間で制作が可能です。

対照的に、磁器の製造は手間がかかり、高度な技術が必要です。焼成温度が高いため、製品が完成するまでに時間がかかりますが、その分、完成品は非常に強固で美しい仕上がりとなります。

5.3 使用目的の違い

陶器と磁器は、使用目的にも違いがあります。陶器は日常生活に使われる食器や花瓶などに多用される一方で、磁器はより高級な食器や装飾品として用いられることが多いです。

例えば、食器としては、陶器の皿やカップは温かみがあり、家庭やカフェで一般的に使用されています。一方、磁器の食器は、結婚式や特別な occasion で用いられることが多く、その繊細な美しさが特別な場に華を添えます。

6. まとめと今後の展望

6.1 伝統技法の保存の重要性

陶器の伝統技法は、その地域の歴史や文化を反映した重要な要素です。失われつつある技法や知識を保存し、次世代に受け継いでいくことが求められています。地域の工房や学校での伝承が重要な役割を果たしており、特に若い世代の参加が期待されています。

6.2 現代アートとの融合

現代アートにおける陶器の役割はますます重要性を増しており、伝統的な技法と現代的なアプローチが組み合わさることで、新たな表現が生まれています。これにより、陶器は今日の芸術シーンの中で新しい可能性を拓いています。

6.3 世界市場における中国陶器の未来

中国陶器は、世界中で高い評価を受けており、国際市場においても重要な地位を占めています。これからも、中国の陶器はその技術力とデザインの美しさを武器に、世界へとさらなる進出が期待されます。

今後の展望としては、陶器の伝統技法を活かしつつ、一層の国際視野を持った商品の開発が鍵となるかもしれません。古き良き伝統を守りながら、革新を続けることが、中国陶器のさらなる発展につながるでしょう。

「終わりに」

この記事では、陶器の伝統的な装飾技法に焦点を当て、それに関わる歴史や文化的な意義について幅広く探求しました。陶器は単なる生活用品ではなく、文化の象徴であり、芸術でもあります。これからもその美しさと技法が、私たちの生活を彩り続けることでしょう。