陶器は中国文化において非常に重要な役割を果たしており、その歴史や技術、用途について深く理解することは、中国の陶器に対する知識を深める鍵となります。本記事では、陶器の基本概念、種類、主な用途、制作技術、そして現代陶器文化について詳しく解説していきます。

1. 陶器の基本概念

1.1 陶器とは何か

陶器とは、土を主成分とし、高温で焼成することで作られる器や器具を指します。一般的に陶器は、粘土を成形し、乾燥させた後、高温で焼くことによって強度と耐久性を持つものになります。陶器はその柔らかい風合いや温かみのある色合いが特徴で、主に日常生活で使われる食器として広く利用されています。日本では、陶器は「焼き物」とも呼ばれることがあり、特に東北地方の津軽焼きや信楽焼きなどの地域的な焼き物も有名です。

1.2 陶器と磁器の違い

陶器と磁器の違いは、主に使用される原料と焼成温度にあります。陶器は相対的に低い温度(約800〜1200度)で焼かれ、表面は多くの場合粗く、透水性があります。一方、磁器は高温(1200〜1400度)で焼かれるため、非常に硬く、非透水性です。磁器の表面は滑らかで、光沢があります。中国の代表的な磁器といえば、景徳鎮の磁器が有名で、その美しい白色と青い絵付けは世界中で高く評価されています。

1.3 陶器の歴史

陶器の歴史は非常に古く、その起源はおそらく新石器時代にさかのぼります。中国で最初の陶器が焼かれたのは約1万年前とも言われており、当初は単純な形状の土器でした。約3000年前からは、より高度な陶器の技術が発展し、装飾や形状において様々なスタイルが生まれました。特に漢代以降、陶器の技術は飛躍的に進化し、芸術的な側面も重視されるようになりました。

2. 陶器の種類

2.1 燒き物の種類

陶器には多くの種類があり、地域や焼成方法によって様々なスタイルが存在します。

2.1.1 陶磁器

陶磁器は、陶器と磁器の特性を併せ持つもので、しばしば「中華陶磁」と呼ばれることがあります。中国では、特に景徳鎮で生産される陶磁器が著名で、美しいデザインと高い技術力で知られています。陶磁器は日常の食器としてだけでなく、贈り物や装飾品としても人気があります。特に、中国の青花瓷(青い絵付けされた磁器)は、世界中で高い需要があります。

2.1.2 土器

土器は、主に低温で焼成される陶器の一種で、耐久性は劣りますが、素朴で温かみのある風合いが魅力です。土器は日常生活で広く使われ、古代から続く伝統的な工芸品も多いです。地域によっては、独自のデザインや装飾技術が伝承されており、文化的な価値があります。

2.1.3 焼き物

焼き物は、食器としてだけでなく、芸術作品や装飾品としても作られることが多いです。焼きの過程で個々の特性が引き出され、作品ごとに異なる色彩や質感が生まれます。たとえば、九谷焼や有田焼など、日本の伝統的な焼き物は、絵付けや形状が多彩であり、コレクターにとっても魅力的な存在となっています。

2.2 地域別の陶器

陶器は地域によって特色が異なります。特に中国では、北方と南方で異なる技術やスタイルが展開されています。

2.2.1 中国の各地域の陶器

中国の陶器は、その地域ごとに独特の特色を持っています。北方地域では、赤土を使用した簡素な器が多く見られ、南方では、白磁や青磁など、より洗練された陶磁器が発展しました。たとえば、福建省で生産される「紫砂壺」は、茶器として非常に人気があり、陶器の色と質感が茶との相性を高めると評価されています。

2.2.2 日本の陶器との違い

日本の陶器文化は、中国の影響を受けつつも、独自の発展を遂げています。たとえば、日本の有名な陶器、信楽焼や備前焼は、土の質感や焼き方が異なり、自然との調和を重んじるデザインが特徴的です。また、日本では「和」の文化が強く影響しており、陶器にもその精神が色濃く表現されています。

3. 陶器の主な用途

3.1 日常生活での利用

陶器は日常生活の多くの場面で利用されています。

3.1.1 食器としての役割

陶器は食器として非常に重要な役割を果たしています。日本の食卓には、料理に応じた様々な形やサイズの陶器製の食器が並びます。たとえば、信楽焼の茶碗や、九谷焼のプレートは、日常の食事に華やかさを添えます。陶器の特性として、熱を保持しやすく、料理の温かさを楽しめることが挙げられます。

3.1.2 飾り目的の作品

陶器は、その美しさから飾り目的でも使用されます。特に、装飾的な陶器は家庭のインテリアとして人気があります。例えば、バザールで見かける色とりどりの壺や花瓶は、単なる日用品以上の存在となり、空間を彩ります。また、ギフトとしても非常に人気が高く、特別な場面で交換されることが多いです。

3.2 伝統的な儀式や祭りにおける利用

陶器は、伝統的な儀式や祭りにおいて特別な役割を果たします。

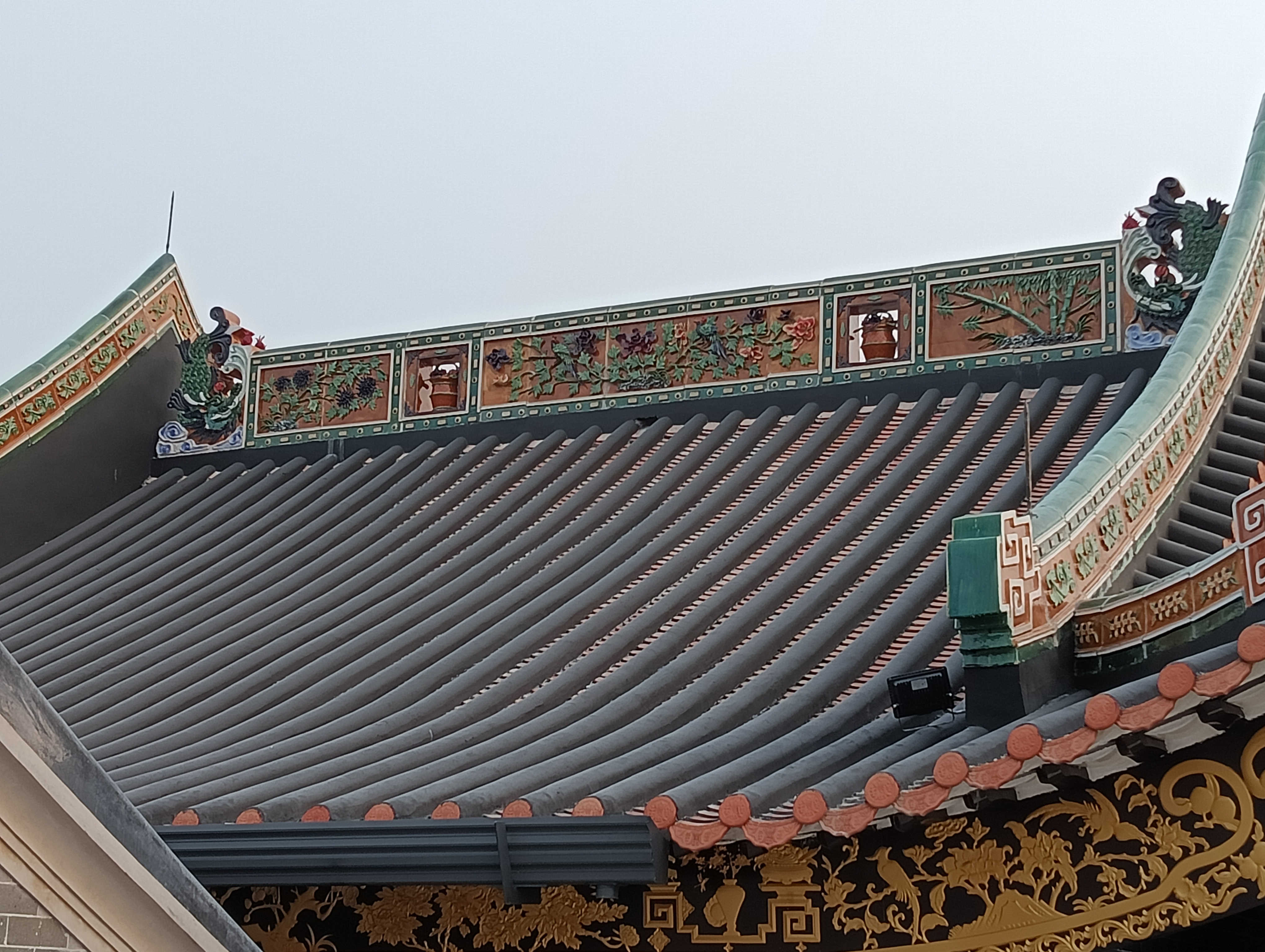

3.2.1 祭りの道具としての陶器

多くの地域の祭りには陶器製の道具が欠かせません。たとえば、中国の中秋節には、月餅を盛るための特別な陶器が用いられます。日本の神社などでも、神事に使用される器や祭りの装飾品として陶器が活躍します。

3.2.2 神事に使われる陶器

神道や仏教においても、陶器は重要な役割を持っています。たとえば、神前に供えられる陶器の器には、神聖な食物を盛るために特別に作られたものがあります。これらの陶器は、品質が重視されるため、職人の技術が光ります。

4. 陶器の制作技術

4.1 陶器の成形方法

陶器の制作は、まず土を練り、形を整える過程から始まります。成形には手びねりやろくろ成形など、さまざまな方法があります。手びねりは、職人が素手で土を加工する技術で、独特の風合いを持つ作品を作り出します。一方、ろくろ成形では、回転する土で均一な形を作ることが可能で、大量生産にも対応できる技術です。

4.2 焼成技術の進化

陶器の焼成技術も進化しています。従来の窯での焼成方法から、より科学的なアプローチを取り入れ、高温焼成や炭素焼きなど、様々な技術が開発されています。これにより、陶器の強度や耐水性が向上し、現代の生活様式に合った製品が生み出されています。

4.3 装飾技術とデザインの変遷

陶器の装飾技術も多様化しています。古来からの手描きの技法に加えて、転写技術や印刷技術が導入され、より複雑で多彩なデザインが可能になりました。特に、世界中の文化からのインスピレーションを受けたデザインが登場し、個性的な作品が求められています。このような変化は、陶器を単なる日用品からアート作品へと昇華させています。

5. 現代の陶器文化

5.1 現代陶器の動向

現代の陶器文化は多様化しており、アートとしての側面が強化されています。陶器は芸術表現の一つとして扱われることが増え、多くのアーティストが陶器を使った作品作りに挑戦しています。これにより、陶器の制作は伝統的な技術を尊重しながらも、新しいスタイルを取り入れたものへと進化しています。

5.2 環境問題と陶器製品

環境問題が注目される中で、陶器の生産も見直されています。持続可能な材料の使用や、省エネルギーな技術の導入が求められています。近年、多くの陶器メーカーがリサイクル可能な素材や環境に配慮した製品を開発しており、消費者の関心も高まっています。

5.3 陶器とアートの融合

陶器は、アートと密接な関係を持っています。一部のアーティストは、陶器を使ったインスタレーションやパフォーマンスを行っており、観客に新たな体験を提供しています。また、現代アート展では、陶器を使用した作品が多く展示されるようになり、陶器の位置づけが変化しています。

陶器はその歴史や技術において非常に奥深い文化を持っています。日常生活の中での利用から、アートとしての新しい可能性まで、多様な側面を持つ陶器を理解することは、中国文化を理解する上でも重要です。今後も、陶器は私たちの生活や文化の中で、重要な役割を果たし続けることでしょう。