仏教は、中国の文化や社会に深い影響を与えてきた宗教であり、その歴史は数世紀にわたって続いています。中国における仏教の発展は、単なる宗教の普及を超え、政治、哲学、芸術、さらには日常生活にまで及んでいます。本稿では、仏教が中国にどのように伝来し、発展し、他の宗教との関係を築いてきたか、さらに現代社会における位置づけについて詳しく説明します。

1. 仏教の伝来

1.1 初期の伝播

仏教は、東方のインドからその教えを広める形で中国に伝わりました。紀元前1世紀から紀元後1世紀にかけて、シルクロードを通じて多くの商人や旅行者が中国に入国し、彼らの信仰体系を持ち込みました。最初の仏教徒たちは、商人や僧侶であり、中国の首都である洛陽や長安に到達しました。

また、漢代における仏教の伝播は、国の政治的安定とも深く関わっています。光武帝の時代には、仏教が正式に認知され、一部の王族や貴族が仏教を受け入れるようになりました。これにより、多くの僧侶が中国に留まり、言語を学び、中国文化と仏教が徐々に交わる基盤が築かれました。

1.2 シルクロードを通じての影響

シルクロードは、仏教の多様な教義や文化的要素が中国に伝わる重要なルートでした。具体的には、インドの仏教徒が持ち込んだ経典や仏像が商路を通じて中国の各地に広がりました。この影響により、中国国内では仏教に関する書物が翻訳され、新たな信者が生まれました。

シルクロード経由で伝わった仏教の他にも、哲学的な概念や芸術スタイルも影響を与えました。特に、敦煌の石窟に見られる仏教美術は、インドのスタイルに中国独自の要素が加わることで、独特の文化を形成しました。これが後の中国の仏教美術や宗教儀式に大いに貢献したのです。

1.3 宗教交流と文化の融合

仏教が中国に根付く過程で、道教や儒教との交流が重要な役割を果たしました。仏教の教えは、道教や儒教の思想とも関係し合い、互いに影響を及ぼしながら発展しました。例えば、道教の「道」の概念は、仏教の「道」(Dharma)と多くの共通点を持っています。このような相互作用は、宗教的な儀式や祭りにおいても顕著に現れました。

この時期、仏教は単なる宗教としてだけでなく、文学や哲学の発展にも寄与しました。多くの文人や知識人が仏教の教えを取り入れ、それを基にした文学作品や哲学的討論が行われました。これらの要素は、中国文化全体に深く根付き、後の歴史の中でも重要な役割を果たしました。

2. 中国における仏教の発展

2.1 統一王朝と仏教の広がり

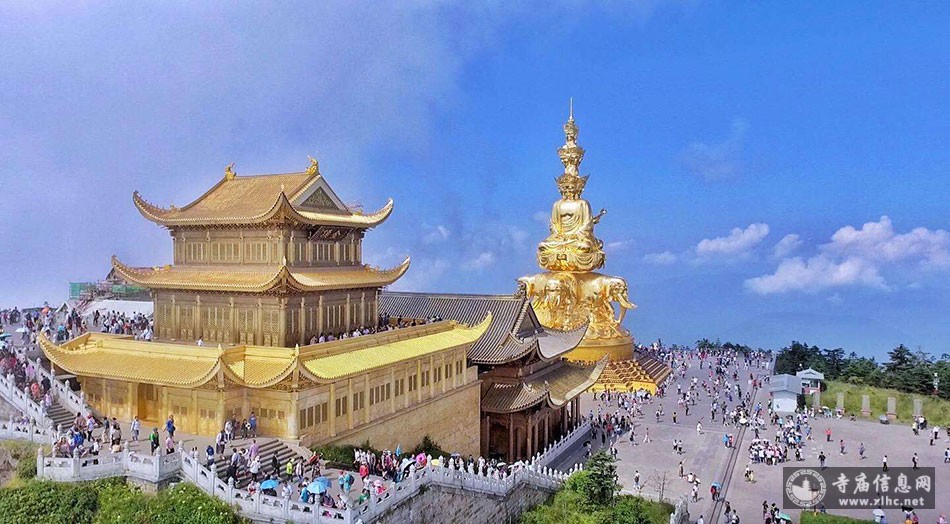

中国の歴史の中で、仏教が大きく発展したのは、統一王朝の時代です。特に、隋唐時代(581年 – 907年)は、仏教の黄金時代と呼ばれ、多くの寺院が建設されました。天下統一により、仏教は地域を超えて広がり、その教えは広く受け入れられるようになりました。

唐代には、「三蔵法師」として知られる玄奘がインドに渡り、仏教の経典を持ち帰るという偉業を成し遂げました。彼の翻訳によって、多くの重要な仏教経典が中国語に訳され、その結果として仏教の教義がより多くの人々に広まったのです。この時期に建立された大雁塔などの寺院は、今もなお中国の観光名所となっています。

2.2 宗派の多様化

唐代以降、仏教は様々な宗派に分かれていきました。特に、禅宗や浄土宗・密教などが発展し、それぞれが特有の教義や実践を持つようになりました。禅宗は、直接的な体験を重視し、座禅を通じて悟りに至ることを目指します。一方、浄土宗は、西方の極楽浄土に生まれ変わることを重視し、多くの信者を集めました。

これにより、仏教は多様化し、時代や地域ごとの信仰スタイルが生まれました。これらの宗派は、仏教徒の社会的な活動や政治的影響力にも多大な影響を与えました。それぞれの宗派は、独自の儀式や祭りを持ち、それが地域の文化と融合していったのです。

2.3 仏教芸術の発展

中国の仏教の発展に伴い、仏教芸術もまた大きく進展しました。石窟寺院や仏教壁画、仏像の彫刻は、その美しさや技術の高さで知られています。敦煌の莫高窟や雲岡石窟、大足石刻などはその典型であり、多くの観光客や研究者が訪れています。

さらに、仏教美術は宗教的なメッセージを伝える重要な手段でもありました。例えば、ブッダの生涯を描いた壁画は、信者に教訓を与える役割を果たしました。また、中国独自の仏教的な題材やスタイルが生まれ、西洋の美術にも影響を与えるようになっています。

3. 中国の仏教と儒教・道教の関係

3.1 相互影響の歴史

中国において、仏教は儒教や道教と深く影響しあってきました。それぞれの宗教は、長い間共存し、互いに学び合うことで、独自の宗教的景観を形成しました。儒教の倫理観と、仏教の解放の概念は、社会的な価値観において補完的な関係にありました。

例えば、儒教が重視する家族や先祖の尊重は、仏教の「因果律」や「慈悲」の教えと結びつき、相互に強化される形で社会に浸透していきました。このような相互影響の結果、中国ではさまざまな哲学的な議論が行われ、多くの知識人がこの三つの教えを融合させた新しい考え方を生み出しました。

3.2 弱体化と再興の時期

しかし、仏教の影響力は時代と共に変遷します。特に、北宋や元代においては、仏教は衰退の兆しを見せました。特に、元代においては蒙古族の支配により、中国文化全体が他の影響を受け、仏教もその影響を逃れることができませんでした。

しかし、明清時代には仏教が再興します。特に、明代の僧侶たちは仏教の教えを再評価し、新たな形式の教えを広めることで、再び信者を集めました。この時期の仏教は、文化的な側面だけでなく、社会的な役割も重要視されるようになりました。

3.3 現代における共存

現代中国において、仏教は儒教や道教と共存しています。これらの宗教は、互いに影響しあいながら、現代の価値観や社会問題に対する新たなアプローチを提供しています。例えば、仏教は環境問題や社会的連帯感を大切にする教えを持ち、現代社会の課題に対しても適応しつつあります。

また、近年では仏教が国際的にも注目されており、外国人の信者が中国の寺院を訪れることも多くなっています。これにより、中国の仏教は国際的な文化交流の一環となり、より広範囲での理解と解釈が進んでいます。

4. 近代以降の仏教

4.1 清末から民国時代の動向

清末から民国時代にかけて、仏教は激動の時代を迎えました。この期間、中国国内での宗教の自由が広がり、仏教の復興運動が活発化しました。一方で、外からの西洋文化やキリスト教の影響も受け、これまでの仏教のあり方に疑問を持つ人々も現れました。

特に、民国時代には多くの知識人が仏教を批判し、新たな価値観を求める動きが見られましたが、その一方で、新しいスタイルの仏教が誕生しました。この時期、宗教と科学の対話が進み、仏教の哲学的側面に焦点が当てられるようになりました。

4.2 社会主義中国における仏教の変化

1949年に中華人民共和国が成立すると、仏教は新たな局面を迎えました。共産主義政権は宗教を弾圧し、特に仏教はその影響を強く受けました。しかし、1960年代以降、国家が宗教に対して一定の理解を示すようになり、仏教は復興の道を歩みました。

八九天安門事件以降、仏教は再び注目を浴び、国内外での信者の受け入れが始まりました。この時期、多くの伝統的な寺院が復興し、仏教徒の数も増加しました。また、海外に住む中国の仏教徒たちとのつながりも強化されました。

4.3 現代仏教の課題と展望

現在、中国の仏教はさまざまな課題に直面しています。都市化が進む中で、若者たちの伝統的な信仰からの離脱が進んでいます。しかし、この逆境にも関わらず、仏教は新たな形での表現を見せています。我々は、デジタルメディアを通じて仏教の教えを広める僧侶たちの姿を目の当たりにしています。

今後、仏教は社会の中でより重要な役割を果たすことが期待されます。特に、メンタルヘルスやストレス管理の文脈で、仏教の教義が注目されており、その実践が現代社会においての癒しの源となる可能性があります。仏教の応用は、ますます多様化する社会において、その意義を再定義する必要があります。

5. 結論

5.1 仏教が中国文化に与えた影響

仏教は、中国の文化・社会の中で深い影響を与えてきました。宗教、哲学、芸術、社会運動、そして日常生活に至るまで、仏教は中国の人々の考え方や価値観を形成する要素となっています。特に、慈悲や助け合いといった概念は、現代中国社会の倫理観にも強く影響を与えています。

5.2 現在の仏教の意義

今日、仏教は依然として多くの人々に支持され、広がりを見せています。その教えは、個人の成長や社会的な連帯を強調し、より良い未来を築くための道を示しています。また、仏教は宗教としてだけでなく、哲学や生活の知恵としても、多くの人々に共鳴しています。

5.3 未来の展望

今後の仏教は、国際的な文化交流や社会的な変革の中で、さらなる発展を遂げることが期待されます。特に、若い世代が仏教の教えにどのように取り組むかが重要な課題となっています。未来の仏教が、どのように現代の課題に応え、社会に貢献していくのか、その動向に注目が集まります。

仏教の歴史は、ただの宗教の歴史ではなく、中国文化全体の発展の物語でもあります。それは、他の宗教や文化との相互作用を通じて、長い時間をかけて形作られた、非常に複雑で興味深いものです。今後も、仏教が持つ精神的な価値が、現代社会においてさらに深く根付いていくことを期待しています。