中華文化における儒教は、中国の思想体系の中で非常に重要な役割を果たしており、その影響は歴史を通じて深く根付いています。儒教は単なる宗教や教義ではなく、社会の道徳や倫理、さらには政治や教育の仕組みにも強く影響を与えてきました。この記事では、儒教の基本概念や歴史的背景、社会と政治への影響、さらには現代における儒教の意義や未来について詳しく考えていきます。

1. 儒教の基本概念

1.1 儒教の創始者とその思想

儒教の創始者は孔子(こうし)であり、孔子は紀元前551年から479年にかけて生きた哲学者です。彼は人間の道徳的な生き方を重視し、仁(じん)、義(ぎ)、礼(れい)、智(ち)、信(しん)という五つの徳目を提唱しました。仁は他者への思いやりを意味し、義は公正さを、礼は礼儀作法、智は知恵、信は誠実さを指します。孔子の考え方は、ただ単に個人の道徳を求めるものでないばかりか、社会全体の調和を実現するための基盤ともなりました。

孔子の思想は、単に教えとして残るだけでなく、彼の弟子たちがその教えを広め、次第に儒教として体系化されることとなります。孔子の教えは、家族や社会、国家との関係を重視し、倫理的な行動が社会の基盤であると説きました。そのため、儒教は中国文化の根幹を形成する重要な思想体系として認識されています。

1.2 儒教の主要教義

儒教の主要な教義には、特に「仁」と「礼」が重視されます。「仁」は他者への愛や配慮を意味し、個人の心のあり方を表すものです。一方、「礼」は社会における規範や儀礼を通じて、個人がどのように振る舞うべきかを規定します。これらの教義は、儒教が推奨する理想的な人間関係を形成するための指針となります。

さらに、「中庸(ちゅうよう)」という考え方も儒教の中で重要視されます。中庸は、極端な行動や感情を避けて、バランスのとれた状態を保つことを意味します。この教えは、個人の道徳的な選択を助けるだけでなく、社会全体の調和をも促進します。儒教を実践することで、人と人との絆が深まり、社会の安定がもたらされると考えられています。

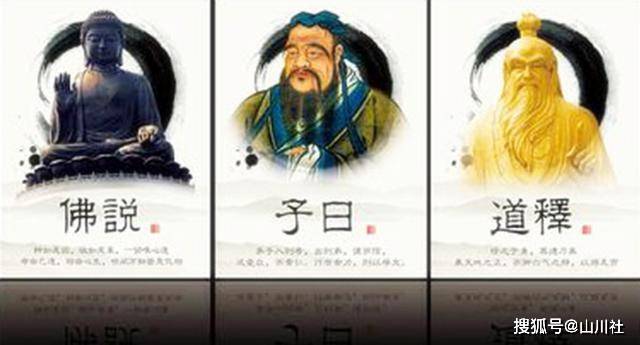

1.3 儒教とその他の思想体系の違い

儒教は、道教や仏教など、他の中国の思想体系と比較すると、そのアプローチや考え方において明確な違いがあります。道教は自然との調和を重視し、個人の内面的な探求に重点を置く一方、儒教は社会的な規範や道徳的な義務を強調します。また、仏教は生と死の輪廻を中心に考え、解脱を目指す教えですが、儒教はこの世における倫理的な生き方に焦点を当てています。

儒教が社会や政府に及ぼす影響が大きいのも特徴的です。儒教は、家族、社会、国家の三つのレベルでの調和を追求し、それぞれの役割を重視しています。例えば、家族を基盤とする教えは、孝(こう)という徳に表れ、親への尊敬や家族の絆を大切にします。このように、儒教は他の思想体系とは異なり、具体的な社会的関係を重視し、実生活に密接に関連した思想となっています。

2. 儒教の歴史的背景

2.1 古代中国における儒教の発展

儒教は古代中国において、紀元前5世紀頃にその基盤が作られましたが、その後の歴史を通じて発展していきました。春秋戦国時代の混乱した時代において、孔子は道徳的な教育と社会の調和を追求し、彼の教えは多くの支持を集めました。漢の時代になると、儒教は国家の基本理念として取り入れられ、官吏の採用試験においても重要視されるようになりました。これにより、儒教は権力に影響を与え、より広範な社会的な地位を確立しました。

儒教の発展は、後の王朝においても続き、唐や宋の時代にはさらなる深化が見られました。この時期には、儒教の経典が整理され、専門的な学問として学ばれるようになりました。特に、朱子学が成立し、儒教の教義が体系的に整理されたことにより、さらなる普及がなされました。

2.2 儒教の影響と拡大

儒教は中国国内だけでなく、隣接する国々にも影響を及ぼしました。日本、韓国、ベトナムなどでも儒教の教えは取り入れられ、文化や社会制度に深く根付いています。例えば、日本では、江戸時代に儒教が幕藩体制を支える思想基盤となり、教育制度や社会の道徳観に影響を与えました。

このように、儒教の理念は、経済や文化の発展とも密接に関連しています。たとえば、儒教が重視する教育は、知識の普及と人材の育成に寄与し、国家の強さを支える要因となりました。学校や大学の設立には、儒教の教えが大きな役割を果たしました。また、貿易や外交においても、儒教が提供する道徳的な指導は、国際関係の基盤となりました。

2.3 戦国時代と儒教の定位

戦国時代は、儒教が様々な思想体系と対抗しながら成長した期間でもあります。この時代、さまざまな思想が提唱され、特に法家や道家などの思想が広がりを見せました。儒教は、これらの思想に対抗するために、より強化された教義と倫理体系を構築する必要がありました。このような状況下で、儒教は自己の哲学を研ぎ澄ませ、倫理的基盤を重視することで生き残りました。

戦国時代の思想の多様性は、儒教がその中でどのように位置づけられ、発展していったのかを示しています。儒教は、精神的な支柱を提供する一方、現実的な問題解決に向けた姿勢をも持ち合わせていました。たとえば、孔子の教えは道徳的な理想を追求することにとどまらず、当時の社会において現実を直視し、具体的な対策を考えることも重視しました。

3. 儒教と社会

3.1 儒教の家族観

儒教の家族観は、その教えの中でも特に重要な要素の一つです。「親孝行」や「家族の調和」という教えは、儒教の基本理念の中心に位置しています。特に「孝」は、儒教における最も重要な徳として評価され、親や先祖に対する尊敬や感謝が強調されます。この価値観は、家庭内の関係を良好にし、家族単位での社会の安定をもたらすものとして機能しています。

さらに、儒教においては、家族が社会の構成単位であるとの認識があり、家庭が安定することで社会全体が安定すると考えられています。そのため、家族内における役割分担や責任を明確にし、和を保つことが重視されます。例えば、父親の権威や母親の役割が重視され、子供たちにはそれぞれの責任感が求められます。

また、儒教の家族観は、親子関係の重要性だけでなく、兄弟姉妹や親戚との繋がりをも強調します。家族の絆は社会の基盤であり、相互扶助や協力が奨励されます。このように、儒教は家族を社会の重要な要素と捉え、その価値を高めることで、より良い社会の実現を目指しています。

3.2 儒教と社会秩序

儒教は、社会の秩序や安定に対する考え方を持っています。人々が道徳的に振る舞い、社会的な規範を遵守することで、平和と秩序が維持されるとされます。このような儒教の理念は、法律や制度が不十分な時代においても、人々が自らの良識に基づいて行動することを促します。

社会秩序を保つための重要な教義として「礼」があります。礼儀作法や慣習を守ることは、相手への配慮を示し、円滑な人間関係を築くために不可欠です。儒教は、礼を重んじることで人間関係を調整することができ、結果的に社会全体の安定を図れます。

このように、儒教は単なる個人的な道徳にとどまらず、社会全体の調和と秩序を実現するための体系的な理念を提供しています。儒教を実践することで、個人は自らの役割を理解し、社会において貢献しようとする姿勢が促進されます。

3.3 儒教の教育理念

儒教の教育理念は、その根本的な思想と密接に結びついています。孔子は「教育はすべての人に与えられるべきだ」という信念を持ち、教育を重視しました。これは、個人が持つ可能性を最大限に引き出すための基盤であり、社会の発展にも寄与します。

儒教における教育の目的は、単に知識を伝えることではなく、道徳的な価値観を育むことにあります。教育を通じて、仁、義、礼、智、信という徳を身につけ、人間として成長することが期待されます。さらに、教育においては、講義や議論を通じて主体的な思考を促すことが重要視され、大勢の生徒に対して一方的に知識を伝えるのではなく、彼ら自身が考える力を養おうとします。

教育の普及は、国家の発展にも寄与しました。儒教の理念は、学問を重視することによって、知識を持った人材を育成し、その結果、経済や文化における発展を促しました。特に、科挙制度の導入によって、官吏の選出が能力に基づくものとされ、儒教によって形成された道徳的な基盤が国家の統治に寄与することとなりました。

4. 儒教と政治

4.1 儒教の政治的役割

儒教は政治においても重要な役割を果たしています。古代中国では、君主が儒教の教義に基づき、正義と道徳を重んじることが期待されていました。君主は人民の模範となり、彼らの信任を得ることで安定した統治を実現することが求められました。これにより、儒教は国家の政治的な理念として機能したのです。

儒教においては、政治は道徳に基づくものとされ、統治者は「仁」を持つ者と見なされるべきです。これにより、君主が民に善き教育を行い、道徳的な社会を築くことで、国全体の安定をもたらすことが期待されていました。このように、儒教は政治と道徳の統合を重視し、社会の公平性を保つための理念として機能します。

さらに、儒教の影響を受けた政治体制では、官吏の選任において道徳的な教育が重視されました。科挙制度が導入されることで、能力や品性が求められ、行政の透明性が高まることが目的とされました。このように、儒教は政治と道徳が結びつくことで、国家の発展に寄与するシステムを支えています。

4.2 儒教がもたらした政策

儒教に基づく政策は、古代から近代まで多岐にわたりました。その一つに農業政策があります。儒教は農業の重要性を認識し、農民を尊重する政治が重要であると説きます。農民の暮らしを守ることで、国全体の経済が安定し、社会秩序の維持にもつながります。

また、儒教は社会福祉にも影響を与えました。特に貧困層や弱者への配慮が重要視され、社会的な支援を提供する制度が整備されるようになりました。たとえば、米の配布や教育機会の拡大は、儒教に基づく政策の一典型です。このように、儒教的な思想がもたらした政策は、単に政治的なものにとどまらず、国民の生活全体に関わるものとして浸透していきました。

さらに、儒教は法の運用においても影響を持ち、道徳的な観点から法律が運用されることが期待されました。法律が人々の行動を律するだけでなく、道徳的な指導も行うという姿勢が求められました。これにより、儒教は道徳と法の調和を求め、社会全体の秩序を維持するための基盤となりました。

4.3 儒教と官僚制度

儒教は官僚制度の発展にも大きな影響を与えています。古代中国において科挙制度が整備されることにより、儒教の教えが官吏の採用基準として位置付けられました。これによって、能力や倫理観に基づいた人材が政治の場に送り込まれ、行政の透明性と効率性が向上しました。

官僚制度の中で儒教は、官吏に求められる道徳的基準を提供しました。官吏は、ただ単に法律を守ることにとどまらず、人民のために尽力し、彼らの信任を得ることが求められました。このように、儒教は官僚制度を支える根底にあり、政治においても倫理的な行動が重視される環境を作り出しています。

官僚制度の中で儒教の教えがどのように実践されるかは、時代や地域によって異なるものの、儒教が強調する道徳的価値観が官僚の行動に影響を与えることは共通しています。例えば、正直さや誠実さが官吏に求められ、政策決定においても民の利益を優先する姿勢が根付いていくのです。このように、儒教は官僚制度を通じて政治的な思想が実践される枠組みを形成しています。

5. 現代における儒教

5.1 現代社会への影響

現代においても儒教の影響は根強く残っています。特に中国をはじめとする東アジアの国々では、儒教の価値観が社会に広く浸透しています。例えば、家族や社会の調和を重んじる考え方は、職場や学校でも見られます。人との関係において、お互いを尊重し合う姿勢が求められ、儒教の教義が日常生活においても反映されています。

また、現代のビジネスにおいても儒教の影響があります。儒教が重視する「信」と「義」を基にした商取引は、顧客との信頼関係を築く上で重要視されるようになっています。顧客との関係を大切にし、誠実な商売を行うことで、企業の持続的な成長が期待されるのです。このように、儒教はビジネス環境にも適応し、現代においてフレキシブルかつ普遍的な価値を提供しています。

5.2 儒教とグローバル化

グローバル化が進む現代では、儒教の理念が国際的な文脈でも重要視されるようになっています。格差や貧困などの社会問題に対して、儒教が提供する道徳的な指導は、持続可能な開発の観点からも注目されています。このように、儒教が提供する倫理的な枠組みは、国際協力やグローバルな視野での問題解決にも活用されているのです。

具体的には、儒教が重視する相互扶助の精神が、国際関係においても重要な要素となる可能性があります。国同士が協力し合うことで、共通の利益を追求しながら、平和的な共存を図る姿勢が儒教に基づくとされています。日本や韓国、中国などの国々は、儒教の理念がもたらす共通の文化的基盤を有しているため、国際的な協力を進める際にもその価値が生かされるのです。

ただし、グローバル化の進展には課題も伴います。儒教の価値観が現代の自由主義的な考え方と衝突する場合もあり、社会の多様性が求められる状況下で儒教の教えをどう適応させていくかが問われています。このように、グローバル化の進展は儒教にも新たな挑戦をもたらしています。

5.3 未来の儒教の展望

今後、儒教はどのように進化していくのか、数多くの貴重な可能性が期待されています。現代の社会問題や環境問題に対して、儒教の倫理的な観点が解決の鍵となる可能性があるからです。たとえば、持続可能な社会を築くための道徳的指針を提供することができ、環境保護や地域社会の充実にも寄与することが考えられます。

また、教育における儒教の再評価も進んでおり、批判的思考や創造性、倫理的な判断力を育むために儒教の教えが活用されています。新たな時代にふさわしい形で儒教の再構築が進むことが期待されます。たとえば、現代の教育システムに儒教の教育理念を取り入れることで、より良い人材を育成することが可能となるでしょう。

儒教の未来は、多様性と調和を重んじつつ、現代のニーズに応じた形で進化していくことが求められています。儒教がどのように現代社会に適応し、今後の課題に対してどのように寄与できるのか、常に問い続けることが重要です。これにより、儒教の教えはより多くの人々にとって価値あるものであり続けるでしょう。

6. まとめ

6.1 儒教の意義

儒教は、古代中国から現代に至るまで、広範な影響力を持ち続けてきた思想体系です。その教えは、個々の倫理的な行動から社会全体の安定、さらには政治や経済に至るまで深く根付いています。儒教が提供する道徳的な指針は、個人の生活のみならず、国の発展や国際協力においても重要な役割を果たしているのです。

6.2 中国文化における儒教の位置づけ

儒教は中国文化の根幹を形成する要素であり、その影響は家族、教育、政治、さらには国際関係においても見られます。儒教の価値観は、信頼、尊敬、責任といった概念を通じて、社会調和を保つための基盤となっています。このため、儒教は中国文化において欠かせぬ存在であり続けています。

6.3 儒教の今後の課題

儒教が直面する課題として、現代社会における多様性の尊重や、自由主義的な価値観との調和があります。グローバル化が進む中で、儒教はその伝統的な教えをどのように現代の文脈に適応させるかが問われています。未来に向けて儒教の価値が生き続けるためには、さらなる再考と再構築が求められるでしょう。

儒教は、過去の教えにとどまらず、現代においても新たな価値を見出す可能性を秘めています。それは、教育、社会、政治における道徳的な指針として、今後も重要な役割を果たし続けることでしょう。