七夕祭りは、中国の伝統的な祭りの中でも特に有名な行事です。この祭りは毎年7月7日、天の川を挟んで出会うことが許された織女と牽牛の物語に基づいています。七夕祭りは、愛やお願い事の成就を願う祭りであり、古代から続く文化が色濃く反映されている点が魅力です。本記事では、七夕祭りの歴史や伝説、祝い方、食文化、アクティビティ、さらには他国との比較を通じて、七夕祭りの全貌を詳しく解説します。

1. 七夕祭りの概要

1.1 七夕祭りの歴史

七夕祭りは、紀元前の中国にさかのぼることができる祭りで、もともとは織女と牽牛の物語に由来しています。この物語は「牛郎織女」と呼ばれ、二人が年に一度だけ、天の川を渡って会うことができるというロマンチックな伝説です。漢代から約2000年以上の歴史をもつ七夕祭りは、元々は農耕生活の繁忙期である夏の終わりに、豊穣を感謝し、さらに新たな希望を込めた祭りでした。

また、七夕祭りは中国から日本へと伝わり、独自の発展を遂げました。日本では平安時代に取り入れられ、特に貴族の間で行われるようになりました。日本における七夕は、短冊に願いを書く風習があり、願い事の叶う日としての意味も持っています。このように、七夕は時代や地域によって内容が変化し続けている興味深い文化祭りでもあります。

1.2 現代における七夕祭りの意義

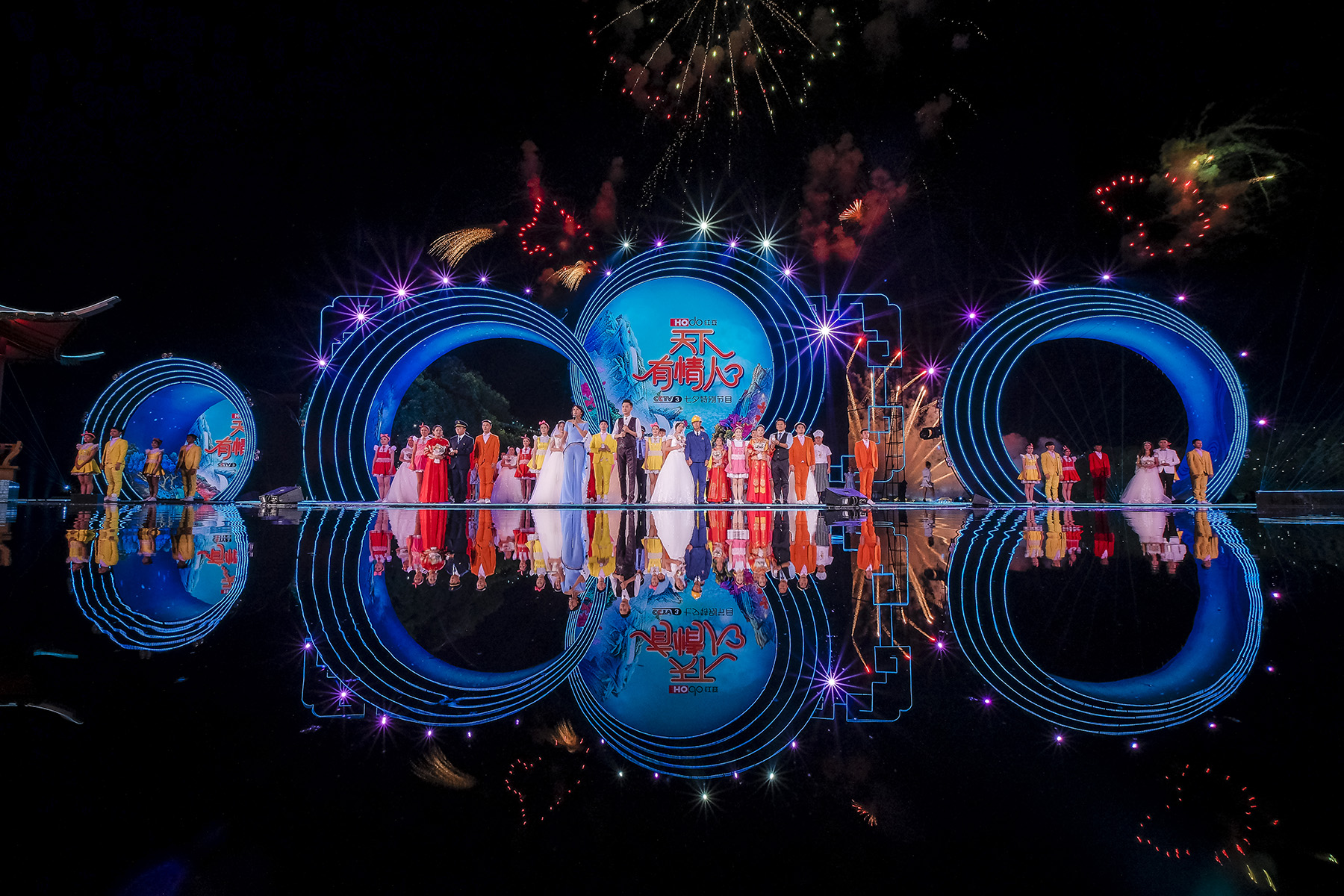

現代の七夕祭りは、伝統的な要素を残しつつ、様々な形で楽しむことができるイベントに進化しています。多くの地域で音楽やパフォーマンスが行われ、地域コミュニティや家族、友人が集まって祝う機会となっています。また、七夕祭りは子供たちにとっても特別な意味を持ち、創造力や願いを形にする手段として、短冊書きや飾り作りが行われます。

さらに、七夕祭りを通じて、自然環境や人間関係の大切さを再認識することができると同時に、地域の活性化にも寄与しています。現代の忙しい生活の中で、七夕祭りは人々にとって心を癒す瞬間を提供しつつ、文化遺産を大切にする意義を持っています。

2. 七夕祭りの伝説

2.1 織女と牽牛の物語

織女と牽牛の伝説は、七夕祭りの基盤となる美しい物語です。この伝説では、織女は天の川の女神であり、天界で織物を作る役割を担っています。一方、牽牛は平凡な人間であり、牛を飼っている若者です。彼らはお互いに愛情を抱き、結婚しますが、天帝の怒りを買い、二人は天の川の両岸に引き離されてしまいます。

一年に一度、7月7日の夜にだけ、織女と牽牛は天の川を渡って会うことができるとされ、その際には、カササギが橋を作って二人をつなぐという美しい描写があります。この物語は、愛の力や切ない思いを象徴しており、現代でも多くの人々に感動を与えています。

2.2 伝説の起源と変遷

織女と牽牛の物語は、中国最古の文献にも登場しており、その起源はかなり古いものです。特に、元・明・清時代になると、この伝説は広く知られるようになり、七夕祭りの重要な要素として定着しました。また、各地域で独自の解釈やバリエーションが生まれ、物語は多様な文化に取り入れられました。

日本に伝わった後も、この伝説は日本文化に溶け込んでいきました。竹に飾る短冊や、願いを込める儀式は、和のセンスが加えられたものです。伝説は時代を超えても形を変えながら、新たな文化として息づくのです。

3. 七夕祭りの祝い方

3.1 伝統的な祝い方

七夕祭りは、全国各地で様々な形で祝われますが、特に東北地方の「七夕まつり」が有名です。ここでは、大きな飾りつけが施された竹が立てられ、多くの人々が集まります。飾り物には、千羽鶴や短冊、飾り紐などが用いられ、それぞれに願いを込めます。特に、短冊には「合格しますように」「健康でありますように」というような願いが多く見られます。

また、各地ではパレードや踊りが行われ、多くの観客の前で地元の人々がアートやパフォーマンスを披露します。この祭りは、地域の文化を深く味わうことができる貴重な機会でもあります。

3.2 現代の七夕祭りのスタイル

現代の七夕祭りは、伝統的な要素に加えて、個性豊かなスタイルが見られます。例えば、都市部ではライトアップされた竹飾りや、インスタ映えするフォトスポットが人気を集めています。恋愛や仕事など多岐にわたる願い事を短冊に書いて、友人や恋人と一緒に楽しむ姿が見かけられます。

さらに、インターネットを活用した新しい形の祝われ方も広がっています。SNSを通じて、短冊の写真を投稿し合ったり、オンラインでの願い事のシェアが流行しています。このように、祭りは時代の流れと共に変化し、より多くの人々に楽しんでもらえるようになっています。

4. 七夕祭りの食文化

4.1 七夕の食べ物の紹介

七夕祭りには、特別な食べ物も存在します。特に有名なのは「そうめん」や「白玉団子」です。そうめんは、細く長い麺で、織女と牽牛の長い距離を象徴しています。祭りの時期には、冷たいそうめんを食べることで、暑さを和らげると同時に、願いを込めて味わいます。

また、白玉団子も重要な要素です。白玉は、もち米を使って作る柔らかいお菓子で、甘く煮たあんこやフルーツと一緒に食べられます。これらの食べ物は、七夕の祝いを一層特別なものにしてくれます。

4.2 食文化の意味について

七夕祭りにおける食文化は、単なる食事にとどまらず、深い意味を持っています。料理を通して、家族や友人との絆を深めたり、伝統を守ることで文化を継承する役割を果たしています。また、祭りの食べ物には、健康や繁栄、幸福を願う意味が込められており、食卓を囲むことで人々は自然とその願いを再確認します。

さらに、地域によっては、七夕祭りの食べ物に独自のアレンジが加えられることもあります。これにより、各地の文化の違いを楽しむことができます。食文化を通じて、七夕祭りはより深く、多様な体験を提供してくれる存在となっています。

5. 七夕祭りに関連するアクティビティ

5.1 短冊に願いを書く

七夕祭りの最も特徴的なアクティビティは、短冊に願いを書くことです。一般的には、色とりどりの短冊が用意されており、それぞれに願い事を記入します。子供から大人まで、さまざまな願いが書かれた短冊が飾られる光景は、七夕祭りの風物詩とも言えます。

短冊を書く際は、願い事を実現させるための想いを込めることが大切です。例えば、「受験合格」や「健康に過ごせますように」といった具体的な願いが多く見られます。短冊を飾る際には、美しい竹と一緒に飾ったり、しっかりとした紐でつるすことで、より特別な気持ちが込められます。

5.2 織物と手作りの行事

七夕祭りでは、織物に関するアクティビティも人気を集めています。特に、伝統的な織り方を学ぶワークショップや、子供たちと一緒に手作りの飾りを作るイベントが行われることがあります。このような活動を通じて、織物文化の重要性を伝えたり、地域の伝統を次世代に伝えるチャンスにもなります。

また、七夕祭りでは、竹を使った手作りアートや、自然素材を活用した装飾など、創造力を発揮できる機会も多いです。参加者は、自由な発想で飾りやアートを作り上げ、個性を反映させます。このように、手作りの活動を通じて、七夕を祝う喜びが一層深まります。

6. 他国の七夕祭りとの比較

6.1 日本以外の七夕祭り

七夕祭りは日本だけでなく、他の国でも祝われています。たとえば、韓国の「七夕祭り」(チルソルレ)は、これは旧暦の7月7日に行われる行事で、家族が集まってご馳走を食べたり、願い事を行う習慣があります。また、ベトナムでは、7月7日を「中秋節」として祝う際、月を愛でるイベントが行われます。このように、七夕を祝う習慣は地域ごとに異なる要素を持ちつつ、共通のテーマである愛や願い事に結びついています。

6.2 文化的な共通点と違い

日本以外の七夕祭りにおいても、織女と牽牛の物語に基づいた伝説が存在します。文化の共通点としては、愛や希望を祝うことが挙げられますが、祝い方や食べ物、行事などには大きな違いがあります。日本の七夕では、短冊や竹を使った飾りが重要視されているのに対し、他の国では特定の食事や地域の風習が強調されていることが多いです。

また、祝われる期間や儀式の形式も異なります。たとえば、日本の七夕は主に7月7日ですが、他国では旧暦に基づいて日付が変更されることがあります。これにより、各国の文化を理解し、尊重し合うことが重要です。

7. 結論

7.1 七夕祭りの未来

七夕祭りは、古代から続いている伝統的な祭りであり、現代においてもその魅力は衰えません。今後も地域の特色を活かしながら、より多様な形で発展していくことが期待されます。特に、運営者や地域社会が協力して新しいアイデアやイベントを展開することで、参加者の関心を引きつけ、より活発な祭りとなるでしょう。

7.2 文化の持続可能性について

七夕祭りのような伝統行事は、文化の持続可能性に寄与する重要な役割を果たします。地域の人々がその文化を守り、次世代へと引き継ぐことで、文化的なアイデンティティも強化されます。これに加えて、環境に配慮した形での祭りの運営や地域産業との連携などが求められています。

最終的には、七夕祭りはただのイベントではなく、愛や希望を再確認する大切な機会として、我々の文化を豊かにする存在です。これからも多くの人々に愛され続け、心温まる祭りとして君臨し続けることでしょう。