中国の古代文学は、その豊かな表現力と深遠な思想を持っており、長い歴史を通じて国境を越えた影響を与えてきました。特に日本においては、中国の古代文学が文化、思想、芸術など多方面にわたって深く根付いています。本記事では、中国古代文学の翻訳過程とその日本への影響について、細かく探求していきたいと思います。

1. 古代文学の概観

1.1 中国古代文学の定義

中国古代文学は、主に紀元前約3000年から明代(1368年~1644年)までの期間に書かれた文学作品を指します。この文学は詩、小説、散文、劇など様々な形式を含み、特に古典詩や哲学的なテキストが多くあります。古代文学は、時代背景の中でさまざまなテーマや価値観を反映しており、政治、倫理、家族関係、精神的探求などに関する探求が見られます。

この文学の特徴としては、象徴的な表現、音韻的な美しさ、そして道徳的な教訓が挙げられます。特に古代中国の詩は、自然への賛美や人生の儚さを鮮やかに表現し、多くの読者に深い感慨を与えてきました。このように、中国古代文学は単なる娯楽のためだけでなく、道徳や哲学的な教えを追求する重要な手段でもありました。

1.2 主な作品と著者

中国古代文学には、数多くの名作と著者が存在します。例えば、『詩経』は中国最古の詩集であり、紀元前11世紀から紀元前6世紀にかけて書かれた305の詩から成っています。『詩経』は、古代中国の風俗や感情、価値観を知る上で欠かせない資料とされています。

次に、『論語』は儒教の根本的な教えをまとめたテキストで、孔子とその弟子たちの言行録です。『論語』は倫理や政治、教育に関する重要な概念を提議し、今日でも多くの人々に影響を与えています。このように、作品の中には、時代を超えて響くメッセージを持つものが多く、日本における思想の形成に大きな役割を果たしているのです。

1.3 古代文学の歴史的背景

古代中国文学は多くの歴史的事件や文化の影響を受けて発展してきました。周、秦、漢などの各王朝において、さまざまな文学形式が栄え、官僚制度や儒教の普及が文学の発展を促進しました。特に漢代には、文学が盛んになり、詩や歴史書が国家の公式記録として重要視されるようになりました。

また、唐代は中国文学の黄金期とも呼ばれ、この時期の詩人たちは多くの名作を残しました。李白や杜甫などの詩は、今なお愛され続けています。こうした歴史背景の中で、中国古代文学は単独の作品としてだけでなく、当時の社会や文化を反映する鏡としても機能していたのです。

2. 古代文学の翻訳過程

2.1 翻訳の歴史

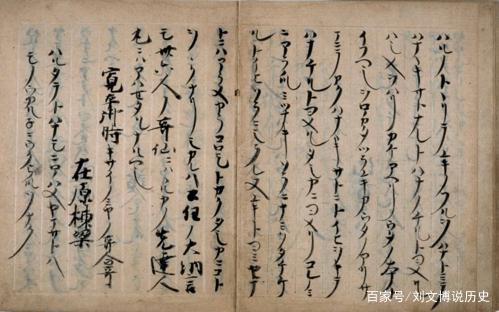

中国古代文学の翻訳は、日本における文化の伝播において非常に重要な役割を果たしました。初めて中国の文学が日本に伝わったのは飛鳥時代(538年〜710年)、その後、平安時代(794年〜1185年)にかけて、より多くの作品が翻訳され、受容されていきました。翻訳は単なる言葉の置き換えではなく、文脈や文化的背景を理解し、それを反映させることが必要です。

特に、密教が日本に伝わる過程で行われた経典の翻訳は、その後の日本の文化や思想に大きな影響を与えました。これにより、仏教の教えが広まり、日本の宗教や哲学が大きく変わりました。このように、翻訳は単なる文学的行為にとどまらず、宗教や思想の移入をも担っていたことがわかります。

2.2 主要な翻訳者とその業績

日本における中国古典文学の翻訳者には、多くの著名な人物がいます。例えば、空海は平安時代に活躍した僧侶で、彼の翻訳した経典は日本の仏教思想に多大な影響を与えました。また、鎌倉時代の翻訳者、道元は禅宗の教典を日本語に翻訳し、禅の教えを広めました。

加えて、江戸時代には蘭学が盛んになり、翻訳者たちが中国文学だけでなく、科学や哲学の文書も翻訳しました。特に、儒学や道教、さらには詩の形式においても、多くの翻訳作品が生まれ、日本の知識層に大きな影響を与えました。これにより、日本の文人たちは、中国文学の持つ深い思想や美術的な表現を享受することができたのです。

2.3 翻訳技術と方法

古代文学の翻訳には、さまざまな技術と方法が用いられました。例えば、音訳(音を基にした訳)、意訳(意味を優先した訳)、直訳(原文を可能な限りそのまま訳す方法)などがありました。これらの技術は、翻訳者の目的や読者の理解を考慮して使い分けられました。

さらに、翻訳者は文化の違いを埋めるために注釈を付けることも多く、文中の特定の言葉や表現が持つ文化的背景を説明することで、読者の理解を助けました。例えば、「詩経」の中の特定の詩句が、その時代の政治や生活状況を反映している場合、翻訳者はその背景を解説しなければなりません。このように、翻訳は文化の橋渡しの役割も果たしていたのです。

3. 日本への影響

3.1 文化交流の歴史

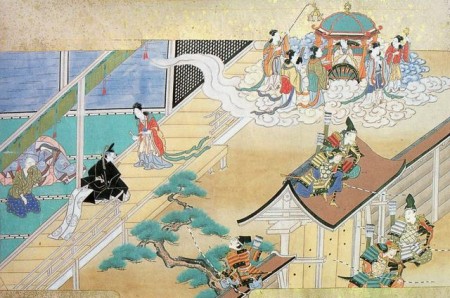

中国の古代文学は、日本の文化に深い影響を与えてきました。特に、奈良時代から平安時代にかけて、中国からの文化が大きく流入しました。この時期、多くの日本の貴族や知識人たちが中国に渡り、直接的な影響を受けるとともに、中国の文学や思想を日本に持ち帰りました。

また、「万葉集」や「源氏物語」など日本古典文学が作られる際には、中国古代文学からの影響が色濃く見られます。特に、韻を踏む詩の形式や物語の構造には、中国の詩や小説からの影響が evident です。この文化交流は、ただ単に文学的な引用にとどまらず、積極的な模倣や独自の発展をも促しました。

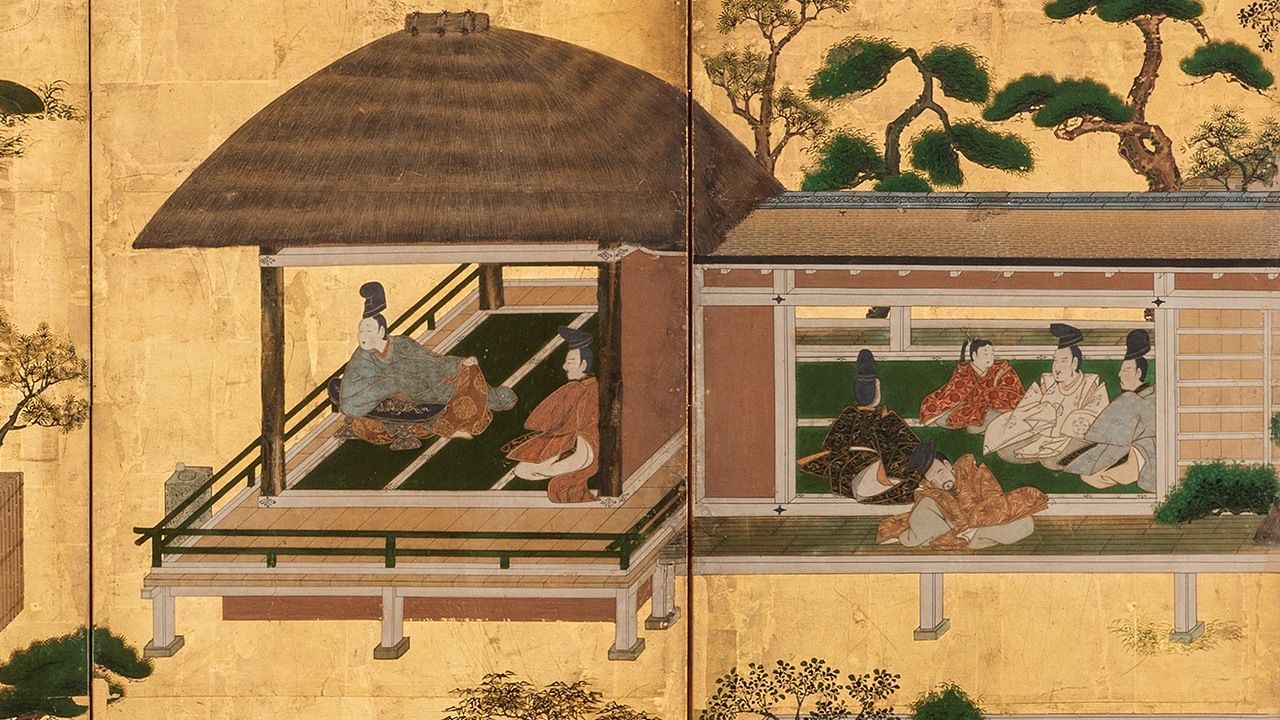

3.2 中国古代文学の日本文学への影響

中国古代文学は、日本の文学様式やテーマに多大な影響を与えました。例えば、「源氏物語」の物語構造やキャラクター造形などには、中国の古典文学からの影響を見ることができます。特に、物語の中の心理描写や人間関係の複雑さは、中国文学の影響を顕著に受けています。

さらに、和歌や漢詩などの形式も、中国の詩から派生したものであり、日本独自のスタイルと融合しています。和歌は5・7・5・7・7の31音から成る短歌形式で、中国の影響を受けながら、日本独自の感性を表現しています。このように、文学における中国の影響は、形式的なものから内容に至るまで広範囲にわたります。

3.3 日本における古代文学の受容状況

日本における中国古代文学の受容は、多くの側面があります。平安時代には、貴族階級を中心に中国文学が盛んに読まれ、その思想や倫理観が広まりました。江戸時代には、一般市民の間でも興味を持たれるようになり、中国古典文学が学ばれる学校や読書会が開かれました。

しかし、その受容の仕方は一様ではなく、時代や階層によってさまざまな反応がありました。高い身分の人々は文学を学び、哲学的な思索を深める一方で、一般の人々は物語や詩の娯楽的側面を楽しむ傾向がありました。このような多様な受容は、古代文学が日本において生き続ける基盤を築いたのです。

4. 具体的な作品とその影響

4.1 『詩経』とその意義

『詩経』は、中国最古の詩集であり、その中には305の詩が収められています。これらの詩は、愛や別れ、農作業、祭りなど多様なテーマを扱っており、その内容は古代中国人の心情や生活模様を色濃く反映しています。特に、日本の和歌や短歌の起源を探る上で、『詩経』は極めて重要な作品です。

日本文学においては、藤原定家が『詩経』から影響を受けて和歌を作る際、『詩経』の表現技法を取り入れました。その結果、日本独自の文学様式が発展しました。詩の中での象徴的表現や感情の込め方は、日本の詩人たちに深い感銘を与え、多くの和歌にその影響が見られます。

さらに、『詩経』は日本の教育制度の中でも重要視されており、古典文学の授業で取り上げられることが多いです。このように、『詩経』は単なる古代中国の作品にとどまらず、日本の文学や教育にも深い影響を及ぼしているのです。

4.2 『論語』の影響

『論語』は、儒教の教えを集めた古典であり、その内容は日本の教育や倫理観に大きな影響を与えました。特に、仁、義、礼、智などの徳目は、日本の道徳教育において重要な位置を占めています。日本の学校教育では『論語』が取り上げられ、特に道徳の授業で引用されることが多いです。

また、江戸時代には儒学が盛んになり、多くの学者が『論語』に基づいた思想を展開しました。この影響で、儒教の価値観が社会の基本に根付き、政治や教育における倫理観が形成されました。『論語』は、日本の政治思想や教育制度の骨格を形成する要素ともなったのです。

さらに、文学においても、『論語』の影響は様々な形で見られます。特に、登場人物の倫理的な判断や行動に関する記述は、日本の小説や詩の中で反映され、日本独自の解釈が加えられています。このように、思想だけでなく、実際の文学作品にも『論語』の影響は色濃く残っています。

4.3 物語文学への影響

中国古代文学は、日本の物語文学にも大きな影響を与えました。特に、平安時代に成立した「源氏物語」や「枕草子」などは、中国の古典文学を模倣しながらも、独自のスタイルを確立しました。特に「源氏物語」は、主に女性の内面世界を描写した作品であり、その文学的手法は中国の物語文学からの影響を強く受けています。

また、物語の中に出てくるキャラクターや構造は、しばしば中国の古典文学によるものです。主人公の生き方や人間関係の描写において、中国文学の視点や倫理観が色濃く反映されています。このように、日本の物語文学は、中国古代文学の影響をもとにした独自の発展を遂げてきたのです。

さらに、江戸時代には、浮世絵や戯曲など様々な形で物語文学が発展し、中国文学の要素を取り入れた作品が多く生まれました。これにより、物語文学は日本独自のスタイルを持ちながらも、中国文化とのつながりを強く意識するようになったのです。

5. 現代における古代文学の再評価

5.1 古代文学の再翻訳

現代において、中国古代文学の再翻訳が進められており、新たな解釈や視点が加えられています。特にインターネットの普及により、古代文学に対するアクセスが容易になり、多くの人々がその魅力を再発見する機会を得ました。新しい翻訳は、より現代的な文体や視点から行われ、新たな読者層を獲得しています。

また、古典作品の再翻訳は、ただ単に言葉を現代語に置き換えるだけではなく、文化的背景や社会的文脈を説明する役割も果たしています。これにより、古代文学が持つメッセージが現代の読者にも理解しやすくなり、古典作品の意義が再び考え直されるきっかけとなっています。

さらに、文学研究者や翻訳者たちが、古代文学の持つ多面的な価値を掘り起こし、現代の文学や思想に与えた影響を検証することが行われています。このような活動を通じて、古代文学は現代社会においても新たな存在感を持つようになってきたのです。

5.2 現代文学への影響

現代の日本文学にも、中国古代文学の影響は色濃く残っています。特に、物語の構築やキャラクターの心理描写において、中国文学からの影響を受けた作品が多く見られます。また、現代の詩人や小説家が古典的な文体やテーマを取り入れることで、文学の多様性がさらに広がりを見せています。

さらに、文学だけでなく、映画やアニメ、漫画などのポップカルチャーも中国古代文学からの影響を受けています。物語の筋書きやキャラクターが、中国文学の要素を踏まえた形式で再構築されることが多く、これにより多くの視聴者や読者がその文化を楽しむことができるようになっています。

現代の作家たちが、中国古代文学のテーマや表現を自らの作品に取り入れる中で、新たな文脈を創造しています。これにより、古典文学が現代の感性に合わせて生き続けていることが実感でき、古代の文学が再評価される機会が増えています。

5.3 古代文学の教育と研究状況

古代文学は、現代の教育システムにおいても重要な位置を占めています。大学や専門学校では、中国古代文学の研究が行われており、多くの学生がその魅力を学んでいます。特に、漢字や古典中国語の授業を通じて、古代文学の本質を理解するための基礎が築かれています。

また、歴史的な文脈や文学的価値を考察する研究が進められており、国際的な学会でも広く議論されています。このように、古代文学の研究は、学問的な探求だけでなく、異文化理解の一環としても重要視されているのです。

さらに、公共の場でも古代文学が取り上げられる機会が増えており、ワークショップや講演会が開催されています。これにより、一般の人々とも古代文学の魅力を共有する機会が生まれ、さまざまな世代へとその影響が広がっていくことが期待されます。

終わりに

中国古代文学の翻訳と日本への影響についての探求は、文化交流の深さや多様性を感じさせられるものでした。古代から現代にかけて、中国の古典文学は日本の文学、思想、さらには日常生活に至るまで多大な影響を与えてきました。翻訳を通じた文化の橋渡しは続いており、今後も中国古代文学の再評価が進むことで、さらなる文学的、文化的な相互理解が促進されることを期待しています。日本における中国古代文学の魅力は、今後も新たな形で発見され、さらなる発展を遂げることでしょう。