絹(きぬ)は、中国の伝統に深く根ざした繊維であり、その美しさと実用性は古代から現代に至るまで多くの人々に愛されています。絹は、特に伝統衣装において重要な役割を果たし、文化や社会の象徴としても機能しています。以下では、絹の歴史や生産過程、文化的意義、そして伝統衣装との関係に焦点を当てて詳しく解説していきます。

1. 絹の歴史

1.1 古代中国における絹の起源

絹は古代中国での非常に重要な文化的素材であり、その起源は青銅器時代、約5000年前にまで遡ります。中国の伝説によれば、黄帝の妻である嫘祖(らいそ)が、蚕を育てて絹糸を作り出したと言われています。この伝説からもわかるように、絹はもともと神聖視され、人々の生活と密接に結びついていました。

楚の国では、絹は貴族や裕福な商人のみが利用できる高級品とされ、一般庶民にはほとんど手の届かないものでした。そのため、絹は社会的地位を示す象徴ともなり、特に結婚式や重要な儀式の際に着用されることが一般的でした。古代中国において、絹の製造方法や技術は国家の機密とされ、その技術が隣国に伝わることは非常に厳しく監視されていました。

1.2 絹の交易とシルクロードの影響

絹の価値は、古代から中世にかけて交易によってさらに高まりました。特にシルクロードは、東西間の交易路として重要であり、絹はその主要な交易品の一つでした。中国から出発した絹は、中央アジアを経てヨーロッパまで届けられ、その道中で異文化に大きな影響を与えました。

シルクロードを通じた絹の交易は、単に物品のやり取りにとどまらず、文化や技術の交流も促進しました。この路線に沿って、多くの商人が往来し、多様な文化が交わることで、絹はただの繊維にとどまらず、西洋と東洋の架け橋としての役割を果たしました。また、絹が持つ輝きや手触りは、多くの人々を魅了し、絹に対する需要をさらに高めました。

1.3 日本への絹の伝来

絹は日本においても重要な役割を果たしています。日本に絹が伝わったのは、6世紀頃であるとされ、当初は中国からの輸入に依存していました。特に、遣隋使や遣唐使が中国に渡った際に、絹の技術や文化を持ち帰ったことが、日本の絹文化の発展に大きく寄与しました。

日本においては、平安時代に入ると絹が特に重要視され、それを用いた着物が貴族の間で流行しました。さらに、絹の生産においても日本独特の技術が発展し、例えば「絞り染め」や「友禅染め」といった技術がこの時期に確立されました。これにより、絹は日本の伝統衣装を彩る重要な素材となり、その後の文化にも大きな影響を与えることになります。

2. 絹の生産

2.1 絹の生産工程

絹の生産は、細心の注意と手間を要する工程です。まず、絹の原料である蚕(かいこ)を育てるための桑の葉が必要です。この桑を食べて成長した蚕は、成熟すると繭(まゆ)を作ります。これが絹の糸の元となる部分です。蚕が作る繭は、一つにつき約1,000メートル以上の絹糸を含みます。

繭ができると、次にその繭を煮て、糸を取り出す「抽出」作業が始まります。この段階で、繭の表面を傷めないように慎重に行う必要があります。抽出した糸は、その後、染色作業へと進みます。染色は、絹の美しさを引き立てるための重要な工程であり、さまざまな技法が用いられます。

最終的に、絹の生地が織り上げられ、さまざまな伝統衣装や装飾品に加工されます。このように、伝統的な絹の生産は、時間をかけて生まれる作品であり、一つ一つに職人たちの思いが込められています。

2.2 絹の種類と特徴

絹にはいくつかの種類があり、それぞれに異なる特徴を持っています。一般的に知られているのは「生糸(きいと)」と呼ばれる絹糸で、主に高級衣料品や装飾品に使用されます。一方、「紬(つむぎ)」は、よりカジュアルで耐久性があり、日常的な服装に適しています。

また、「絞り」や「友禅」のような染色技術を用いた絹製品は、特に美しい色合いと模様が特徴です。このような絹製品は、伝統的な祭りや特別な儀式の際に使用されることが多く、文化的な価値が非常に高いとされています。

最近では、天然の絹に加えて、合成繊維を使用した絹風の生地も増えてきましたが、実際の絹の光沢や手触りには及びません。それでも、コストパフォーマンスを重視するファッション市場では、これらの素材も人気を博しています。

2.3 日本における絹の生産地

日本国内において、絹の生産地は主に新潟県や山梨県、長野県などが有名です。特に新潟県の上越地方は、品質の高い絹を生産しており、地元の業者が伝統的な技術を継承しています。ここでは、養蚕から絹の加工までを行う一貫生産が行われており、地域の特色を活かした美しい絹製品が多く生み出されています。

また、山梨県では甲府市周辺地域が絹の生産を盛んに行っています。山梨の絹は、特に着物や伝統的な和装品に使用されることが多く、美しい模様や色彩が特徴です。長野県においても、いくつかの養蚕場が存在し、多種多様な絹織物が製造されています。

これらの地域では、伝統的な技術を継承するための取り組みも行われており、地元の学校での教育プログラムや、地域のイベントを通じて、絹産業の重要性を次世代に伝える活動が進められています。

3. 絹の文化的意義

3.1 絹と社会的地位

絹は、長い歴史の中で特権階級や貴族の象徴とされてきました。その美しさや希少性から、絹は贅沢品として扱われ、高い社会的地位を示すものとされました。特に古代中国では、絹を身にまとった者はその地位の高さを証明するものであり、庶民は日常的には絹を使用することが許されなかったのです。

日本においても、絹は以前から貴族や上級武士の衣装として用いられました。平安時代には、絹の着物が貴族の間で流行し、庶民が絹を扱うことは稀でありました。こうした背景から、「絹を着ることは身分を示すこと」という概念が強く浸透していきました。

社会的地位としての絹の象徴性は、現代においても残っています。特に成人式や結婚式など、特別な儀式においては、絹の着物が好まれ、華やかさや格式を表現する手段として重視されています。

3.2 絹を用いた儀式や祭り

絹は、さまざまな儀式や祭りにおいて欠かせない素材です。中国の伝統的な祭りや儀式では、絹で作られた衣装や装飾品が使用され、特に結婚式や新年の祝賀行事で目にします。例えば、赤絹の着物や衣装は、幸運や繁栄を象徴し、祝い事には欠かせない存在となっています。

日本でも、絹は伝統行事において重要な位置を占めています。成人式や披露宴には、絹の着物を身にまとった主役が登場することが一般的であり、そのことにより特別な意味を持たせています。また、七五三やお正月といった家族行事でも、子供たちが絹の衣装を着ることが多く、これによって家族の絆や伝統を感じることができます。

祈りや願いを込めた絹製のアイテムも数多く存在し、これは特に神社の奉納品やお守りに用いられます。こうした絹の利用は、文化の一部として長年にわたり受け継がれ、現代でも続いています。

3.3 絹の象徴としての役割

絹は、その文化的意義からさまざまな象徴を持っています。まず第一に、絹は「繁栄」や「幸福」の象徴とみなされ、特に祝い事においてはその所持や着用が望まれます。これは、中国や日本を含む多くの文化に共通する概念であり、特別な場における色や装飾が、その場の雰囲気を一層引き立てます。

また、絹は「優雅さ」や「美」を象徴する存在でもあります。絹の滑らかさや光沢は、芸術やデザインにおいて重要な要素であり、これを用いることで作品に高貴さや洗練を与える効果があります。このように、絹はただの素材ではなく、文化や価値観を反映する重要な役割を果たしています。

更に、現代においても絹は環境意識の高い選択肢として位置づけられており、持続可能な生産方法やエコフレンドリーなファッションとしての価値が見直されつつあります。こうした観点からも、絹は現代文化の背後にある意識の変化を象徴するものとなっています。

4. 伝統衣装の種類

4.1 着物

日本の伝統衣装の中で最も代表的な存在が「着物」です。着物は、そのデザインや素材、着付け方法において非常に多様であり、季節や儀式に応じてさまざまな種類があります。特に絹で作られた着物は、その美しさと高級感から重宝されており、特別な日には欠かせない存在とされています。

着物のデザインには、色無地や小紋、友禅、訪問着などがあり、それぞれが特定の用途に応じたものとして発展してきました。例えば、友禅は染色技術を駆使した美しい模様が特徴で、結婚式やお祝いの場でよく見かけられます。また、季節に応じた柄や色の選択も重視されるため、着物選びは非常に奥深い文化の一部となっています。

着物は単なる衣装ではなく、その着方やマナーにも深い意味が込められており、着物を通じて日本の伝統や価値観を理解することができます。近年は、若い世代の間でも着物を着る機会が増えており、伝統文化への関心が高まっています。

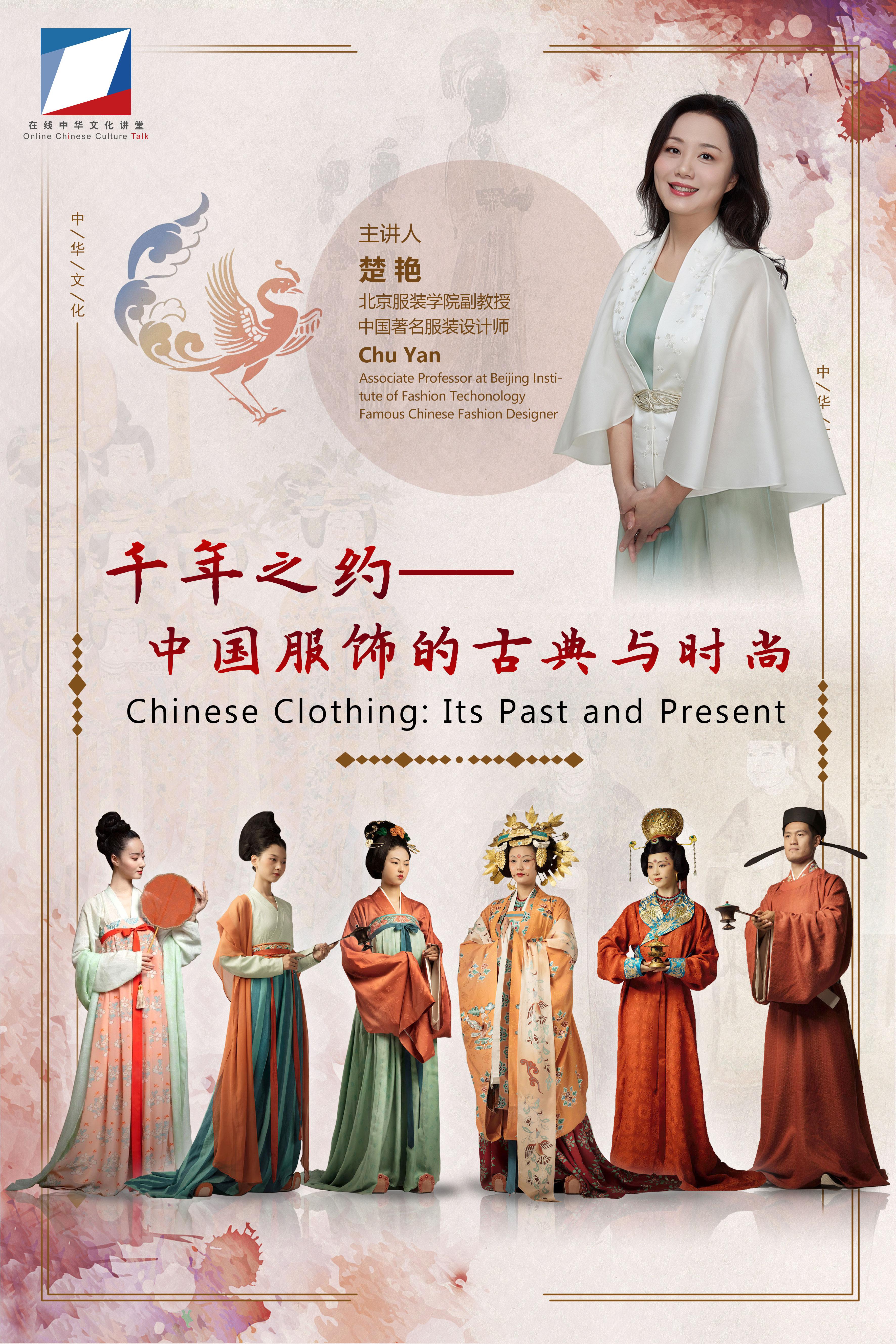

4.2 唐装

唐装(とうそう)は、中国の伝統衣装の一つで、特に清代の時代に発展しました。唐装は華やかな模様や色使いが特徴で、結婚式や祝賀行事において特に人気があります。この衣装は、日本の着物とは異なるデザイン要素を持っており、柔らかなシルエットと豪華な刺繍が魅力とされています。

唐装は、男女問わず着用できるスタイルが多様で、上着やパンツ、スカートなどさまざまな組み合わせが可能です。シルク生地が用いられることが多く、華やかさを引き立てています。また、唐装には富と繁栄のシンボルであるドラゴンや鳳凰のデザインが用いられ、出席者に特別な意味を持たせることができます。

文化交流の一環として、最近では唐装が日本のイベントでも用いられることが増えており、特にアジアの文化をテーマにした催し物で見ることができます。こうした流行は、より多様な文化的理解を深める機会となっています。

4.3 その他の伝統衣装

中国や日本以外にも、アジア諸国には多くの伝統衣装があります。例えば、韓国の「 hanbok(ハンボク)」は、色とりどりの明るい色使いとシンプルなデザインが特徴的です。特に新年や挙式の際に着用され、変わらぬ人気があります。

インドでは、「サリー」や「クルタ」といった衣装があり、それぞれが地域や文化に応じたスタイルを持っています。インドのサリーは、その長さや扱いによって多様な着こなしが可能であり、各地域特有の模様や刺繍が施されることが特徴です。

これらの伝統衣装は、各国の文化や価値観を反映しており、そのデザインや素材、着こなし方において深い意味が込められています。現代においても、これらの衣装は特別な場面で使用されるだけでなく、ファッションとしても注目されています。

5. 絹と伝統衣装の関係

5.1 絹が持つ美しさと実用性

絹はその美しさから多くの伝統衣装に使用されていますが、実用性も兼ね備えています。薄くて軽い素材であるため、着用者にとってとても快適で、特に夏場の着物としては熱をこもらせずに涼しさを保つことができるのです。この特性は、日本の夏祭りや婚礼儀式といった行事において、絹の着物が好まれる理由の一つでもあります。

また、絹は染めやすいという特性も持ち合わせており、様々な色や模様に染めることができます。このため、絹の衣装はデザインの幅が広く、特別な日や儀式を彩る重要な役割を果たします。たとえば、伝統的な華やかな模様が施された着物は、結婚式での華やかな装飾品としてよく見られます。

このように、絹は美しさと実用性の両方を兼ね備え、伝統衣装においてなくてはならない素材となっています。特に、文化的な重要性を伝える役割を果たしているため、絹の衣装は特別な価値があります。

5.2 絹の選択が意味する文化的背景

伝統衣装において絹を選ぶことは、単に美しさや品質にこだわることだけではありません。絹の選択は、その人の社会的地位や文化的背景を示すものでもあります。たとえば、結婚式において絹の着物を選ぶことは、特別な意味を持ち、新郎新婦やその家族にとって重要な伝統として位置づけられています。

また、絹の着物は、地域によって異なる意味合いやデザインが表現されたり、行事や儀式に応じて使い分けられたりします。例えば、花嫁が着る白無垢は純粋さを象徴し、絹の質の良さを求めることが一般的です。こうした文化的な背景は、絹が持つ価値を一層引き立てる要因となっています。

さらに、近年では若い世代の間で伝統文化への関心が高まり、絹の着物を選ぶことでその背景にある文化を尊重し、後世に伝えていくという意識も見られます。このように、絹の選択には文化的な意義が込められています。

5.3 近代における絹と伝統衣装の変化

近代に入ると、絹の生産や使用方法は大きな変化を遂げました。技術の進化により、合成繊維の登場やファッションの多様化が進み、これまでの絹製品の需要が変化してきましたが、その一方で絹の持つ美しさや高級感も新たに見直されています。

伝統的な行事では、依然として絹の着物が用いられることが多いですが、現代風のデザインやカラーが取り入れられることで、より若い世代に受け入れられています。また、インターネットやSNSの普及により、若者たちが自己表現の手段として、絹を用いたオリジナルの衣装作りを楽しむ姿も見受けられます。

このように、近代における絹と伝統衣装の関係は、過去の価値を大切にしながらも新しいスタイルやファッションに適応していく姿勢が表れています。伝統の中での革新は、文化を次世代に受け継いでいくために重要な要素となっているのです。

6. 現代における絹の役割

6.1 ファッションと絹の再評価

現代社会において、絹は新たな生命を吹き込まれ再評価されています。近年のファッションブームの中で、再び絹素材の重要性が見直され、デザイナーたちもその魅力を取り入れるようになっています。特に、オートクチュールや高級ブランドのコレクションにおいて、絹は重要な位置を占めています。

環境意識の高まりも影響し、持続可能な素材としての絹の価値が再認識されています。環境に優しい養蚕方法や、エコフレンドリーな染色技術の研究が進む中、有機栽培の桑から育てた蚕の絹製品は、消費者にとっても選択肢となりつつあります。このように、絹の持つ伝統的な魅力と現代の価値観が融合し、新たなファッションシーンが形成されています。

また、オンラインショップやSNSを通じて、若い世代が絹製品に触れやすくなり、人気が高まっています。多様なデザインやスタイルが展開されているため、個々のライフスタイルに合わせた絹製品を見つけることが容易になりました。

6.2 絹業界の現状と未来

絹業界は、厳しい競争の中で新たな展開を模索しています。生産量は減少傾向にあるものの、品質を重視するニーズは依然として高く、特に高級ブランド向けの絹製品や、伝統的手法を用いた職人の技術が再評価されています。製造業者は、附加価値を付けるための努力を続けており、オリジナリティのある製品展開が進められています。

また、国際市場においても絹製品が注目されており、アジアを中心に他国への輸出も積極的に行われています。文化的な背景を持つ絹製品は、観光客や海外市場で高い人気を得ており、国際交流への架け橋としても機能しています。

今後、絹業界の持続可能性や企業の社会的責任(CSR)への取り組みが求められる中で、今後の業界展望は明るいものではありますが、それには革新と伝統の両立が不可欠となるでしょう。

6.3 絹を守るための活動

近年、絹を守るためのさまざまな活動が行われています。例えば、絹の生産地である地域では、伝統技術を継承する職人の育成や、養蚕の技術を復活させる努力がされています。地域活動として、絹の魅力を伝えるためのワークショップや展示会が開催され、若者たちの参加が促されるようになっています。

また、国や地方自治体の支援を受けながら、絹の産業振興につながる取り組みも見直されています。伝統工芸品としての絹の価値を広めるためのキャンペーンや、絹製品の販売促進を行うイベントも増えつつあります。これにより、絹の需要を喚起し、地域経済を支える基盤を築くことが目指されています。

さらに、国際的な視点でも、絹文化の継承と発展に向けた提唱が行われています。アジア諸国の絹文化が交流する機会が増え、共通の課題として持続可能な生産方法や市場の拡大が取り上げられています。これらの活動は、絹を愛する人々の未来を照らす大切な一歩として位置づけられています。

終わりに

絹と伝統衣装に関する考察を通じて、絹が持つ多様な魅力と、その文化的な背景について深く理解することができました。絹は単なる素材の枠を超え、歴史や社会の中で特別な役割を果たしてきたことがわかります。美しさと実用性を兼ね備えた絹製の衣装は、今後も多くの人々に愛され続け、伝統文化の重要な一部として息づいていくことでしょう。私たちがその価値を認識し、次世代へと引き継いでいくことが求められています。今後の絹の発展とその文化へのさらなる理解を期待したいと思います。