漢字と日本語の関係について探るこの記事では、漢字の起源から発展まで、そして日本における漢字の導入とその役割について詳細に解説します。また、漢字の読み方や現代日本における教育、さらには漢字と他の言語との比較についても触れていきます。この研究を通じて、漢字が日本語に与えた影響とその文化的意義を深く理解していきましょう。

漢字の歴史

1.1 漢字の起源

漢字は、約4000年以上前に中国で発明されました。その起源は、古代の象形文字や指事文字に遡ります。象形文字は、物体や動物を形象的に表現したものであり、初めて書かれた時代から存在していました。例えば、「山」という漢字は実際の山の形を模しており、非常に直感的です。これらの初期の文字は、当時の人々が身の回りの事物を記録するための重要な手段となりました。

漢字の発展は、多くの歴史的背景によって大きく影響を受けてきました。漢字は、商周時代から春秋・戦国時代を経て、秦の時代に統一されました。秦の始皇帝によって統一された書体が、後の漢字の基礎となります。この時期に、漢字はさらに規範化され、国の公式な文書作成の基盤が整えられました。その後、漢字は漢代に入り、様々な書体や使用法が生まれました。

古代の漢字は、時代と共に変化し、さまざまな書道スタイルが登場しました。隷書や楷書など、写本の技術が進んだことで、文字の美しさと識別性が向上しました。これにより、漢字は単なる記号から、芸術的な表現にもなるようになりました。このように、漢字の歴史を知ることは、その深い文化的背景を理解する上で重要です。

1.2 漢字の発展

漢字の発展は、時代ごとの社会的、文化的状況を反映しています。魏晋南北朝時代には、文学と芸術が大きく発展しました。この時期には、詩や散文が盛んに書かれ、多くの漢字が新たな意味を持つようになりました。また、漢字の書き方やスタイルも多様化し、個々の書道家の個性が表れ始めました。

隋唐時代には、漢字はさらに熟成され、国際的な影響を受けることになります。この時期に、中国の文化と知識がアジア全域に広がり、漢字も様々な地域に伝わりました。特に東アジアの国々においては、漢字がそのまま用いられ、各国の言語に漢字が取り入れられることになります。たとえば、韓国のハングルやベトナム語のチュノームなどは、漢字の影響を受けて発展しました。

近代に入ると、漢字は日本や韓国で新たな変化を遂げます。日本では、明治維新以降、漢字の使い方に大きな変革が見られました。和製漢字や新しい漢字の創出も行われ、日本独自の文化を形成する一翼を担いました。このように、漢字は常に進化し続けており、その変化は今もなお続いています。

漢字の日本への伝来

2.1 漢字の導入時期

漢字が日本に伝わったのは、6世紀頃とされています。この時期、朝鮮半島を経由して日本に渡ってきた漢字は、仏教の伝来に伴って広まっていきました。仏教の経典や文化が日本に影響を及ぼす中で、漢字も重要な役割を果たしました。

最初の漢字の使用は主に宗教的な文脈に限られていました。例えば、日本で最初に作られた漢字文書として知られる「万葉集」や「古事記」などには、漢字が用いられています。しかし、漢字が広く一般に使われるようになったのは、奈良時代に入ってからです。この時期には、漢字が日本語に取り入れられ、より多くの人々が読み書きできるようになりました。

このように、漢字の伝来は日本文化に深い影響を与えました。特に、漢字は日本の詩や文学、そして歴史記録において、重要な役割を果たすようになりました。このような背景の中で、日本人の漢字に対する理解と吸収が進みました。

2.2 日本語への影響

漢字の導入は、日本語の文法や語彙に大きな影響を及ぼしました。初めて漢字が使われたとき、日本語における音韻システムが漢字の音読み、訓読みを取り入れることによって、漢字の音を日本語に適応させる努力が行われました。たとえば、「山」という漢字は、音読みでは「さん」、訓読みでは「やま」として用いられます。

また、漢字の存在は日本語の表現力を豊かにしました。特に、漢字は日本語の名詞や動詞の形成に寄与しました。例えば、「思う」という動詞は、中国語の「思」の影響を受けて形成されたと考えられています。このように、漢字は日本語を構築する重要な要素となり、その後の日本語の発展にも寄与しました。

さらに、漢字は日本語における教育や文学の発展にも大きな影響を与えました。学校教育においても、漢字の学習は重要なカリキュラムの一部となっています。漢字を学ぶことは、ただの読解力を高めることだけでなく、日本の文化や歴史を知る上でも重要な要素となります。

漢字の日本語における役割

3.1 漢字の使用場面

日本における漢字の使用は、さまざまな場面で見られます。まず、日常生活においては、看板や広告、書類など様々な場所で漢字が使われています。このように、漢字は視覚的なコミュニケーションの重要な手段です。たとえば、駅やバス停の表示は、漢字によってわかりやすく表現されています。

また、漢字は文学や報道の分野でも必須です。日本の文学作品や詩の中では、感情や情景を表現するために漢字が巧みに使われています。特に、名詩や古典文学には多くの漢字が見られ、読者に深い印象を与えます。

さらに、漢字は専門分野においても重要な役割を果たします。医療や法律、科学の分野では、漢字が用いられることで専門用語や概念が明確に伝達されます。例えば、「医学」や「法律」という言葉は、漢字を用いることでその意味が一目でわかります。このように、漢字は日常生活から専門的な場面に至るまで広く使用されているのです。

3.2 漢字とひらがな・カタカナの関係

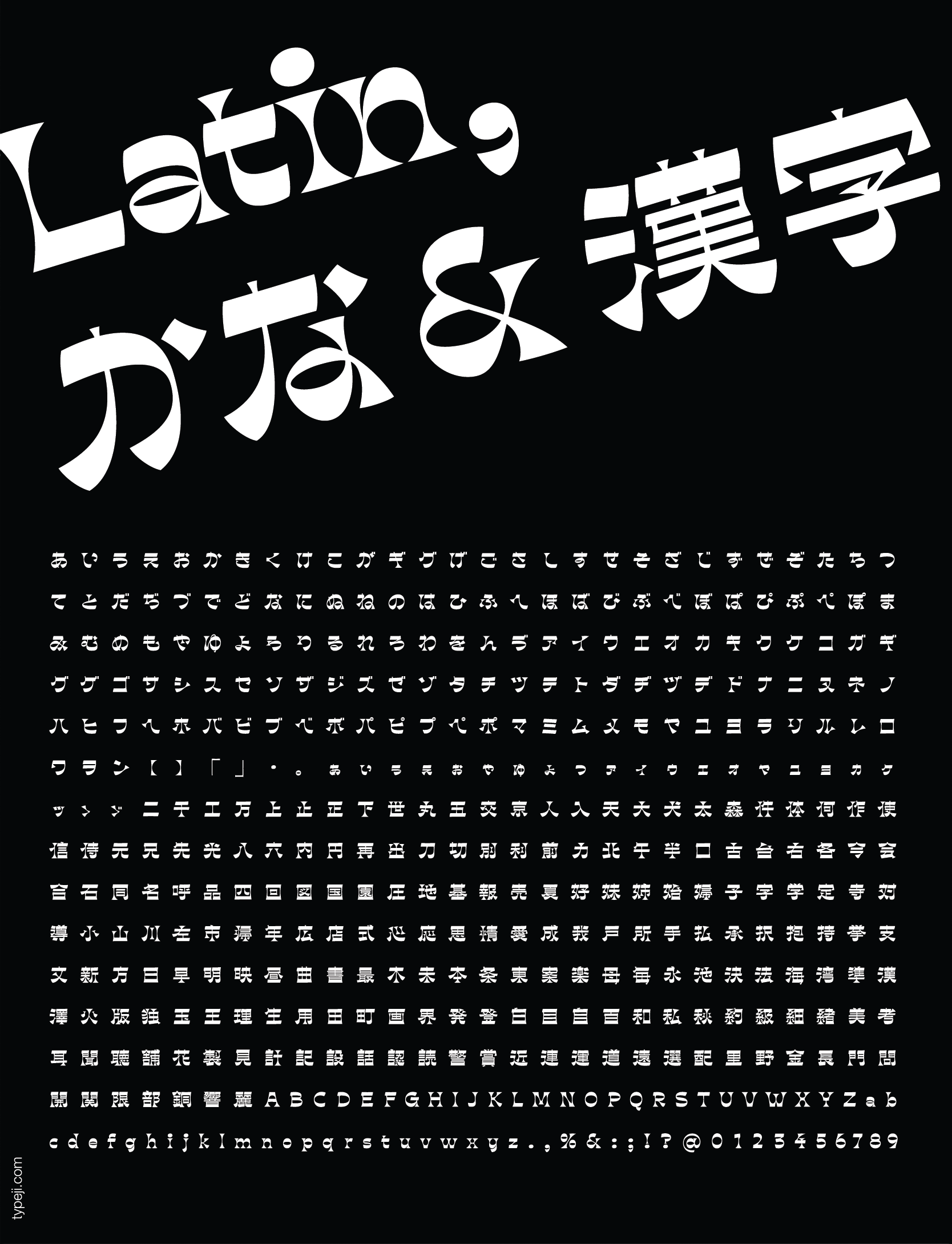

日本語には三種類の文字、すなわち漢字、ひらがな、カタカナがあります。この三つの文字の相互関係は、日本語の特徴を形成しています。一般的に、漢字は名詞や動詞の根本的な意味を表現するために使われ、ひらがなは語尾や助詞として文法的な役割を果たします。カタカナは主に外来語や強調したい言葉に使用されます。

例えば、「食べる」という動詞は、「食」(漢字)がその意味を持ち、「べる」(ひらがな)は文法に必要な要素です。こうした構成により、日本語は柔軟性を持った言語形態を留保しています。これは、文の構造をより豊かにし、意味を明確に伝える役割を果たしています。

さらに、ひらがなやカタカナが漢字と組み合わさることで、表現の幅が広がることも挙げられます。たとえば、詩や歌詞では漢字とひらがなが組み合わさることで、音のリズムや韻を楽しむことができます。このように、漢字は日本語において他の文字と密接に関連し、日常的に活用されているのです。

漢字の読み方と意味

4.1 音読みと訓読み

漢字の読み方には主に「音読み」と「訓読み」という二つの方法があります。音読みは中国語の発音に基づいており、訓読みは日本語の意味に即した独自の読み方です。この二つの読み方を理解することで、漢字をより深く知ることができます。

例えば、「日」という漢字は、音読みでは「ニチ」または「ジツ」と読み、訓読みでは「ひ」「か」と読みます。このように、一つの漢字でも複数の読み方が存在するため、文脈によって適切な読み方を選ぶ必要があります。この複雑さが日本語学習者にとっての難しさの一因です。

また、音読みと訓読みは文法的な役割を果たすこともあります。漢字が使われた文が、どのようなニュアンスを持つかは、音読みか訓読みかによって変わることがあります。例を挙げると「食(た)べる」の場合、訓読みの「た」で表現されることによって、より日常的な表現になります。

4.2 漢字の意味の変化

漢字の意味は、時代や文脈によって変化することがあります。この現象は特に日本語において顕著です。漢字は元々中国語に由来しますが、文化や社会の違いから、日本独自の意味を持つようになります。たとえば、「花」の漢字は本来は「草木が開いた状態」を表し、その美しさを象徴しますが、日本では「若さ」や「恋愛」を象徴するアイコンとしても使われるようになりました。

さらに、漢字の意味が時代と共に変化することもあります。「悪」という漢字は元々は「うるおいのある状態」を意味していましたが、時代が進むにつれて「悪い」という意味に変化しました。このように、漢字の意味がどのように変化してきたのかを考えることで、日本文化の背景を知ることができるのです。

このような意味の変化は、新しい漢字が生まれてくる際にも同様で、日本人は独自の文化や価値観に基づいて新たに漢字を作り出しています。「和製漢字」と呼ばれるこれらの漢字は、日本語でしか通じない特別な意味を持っています。

現代日本における漢字

5.1 漢字の教育

現代の日本において、漢字の教育は非常に重要な位置を占めています。教育課程において、小学校から中学校、高校にかけて漢字を学ぶことが義務付けられています。特に、小学校では「教育漢字」として、2136字の漢字が定められ、これを習得することが目的とされています。

漢字の学び方にはさまざまな方法がありますが、書き方や読み方を繰り返すことで、確実に理解を深めていくことが求められます。たとえば、漢字を書く練習として、書道やワークブックを使った方法が一般的です。この過程で、漢字の成り立ちや意味を学ぶことも重要です。

また、現代においてはコンピュータやスマートフォンの普及により、効率的な漢字学習が可能となっています。漢字の学習アプリやオンライン教材を使うことで、より楽しくそして意味をより深く学ぶことができます。このように、漢字の教育は時代の変化に合わせて進化を遂げています。

5.2 漢字の文化的意義

漢字は単なる文字ではなく、日本の文化や歴史を反映する重要な要素です。漢字を理解することは、日本の文学、哲学、芸術に触れる道でもあります。日本の詩や小説では、漢字が持つ深い意味や象徴が巧みに用いられ、人々の感情や思想を表現しています。

また、漢字は各地の伝統や風習を伝える手段としても重要です。お祝い事や祭りの際には、漢字を用いた飾りが使われ、人々の心に深く浸透しています。たとえば、正月に飾られる「迎春」という漢字は、新年を迎える祝福の意味を持ち、見る人に喜びをもたらします。

さらに、漢字は国際的な文化交流とも関わっています。海外の日本語学習者が漢字を学ぶことで、日本文化に触れ、理解を深めるきっかけにもなっています。漢字を通じて人々がつながり、異文化を理解する架け橋となることが期待されています。

漢字と他の言語の比較

6.1 漢字と英語

漢字と英語は、言語構造や文字の成り立ちが異なります。英語はアルファベットの音素的な表記に対して、漢字は一つの文字が意味を持つ表意文字です。これにより、漢字を使うことで意味を直感的に理解できる一方で、英語は音声的な要素が強く、発音を通じて意味を獲得していきます。

この違いは、翻訳や語学学習の際にも影響を与えます。例えば、英語の「tree」という単語は、漢字では「木」と表現され、その意味は直まですぐに伝わる一方で、英単語の習得には発音や文法の理解が欠かせません。このような違いの理解は、言語学の観点からも非常に興味深いテーマです。

また、近年では、英語の単語が漢字や日本語に取り入れられることも増えています。これは、グローバル化が進む中で、異なる文化や言語が融合していく自然な流れといえます。例えば、「コンピュータ」や「テレビ」といった外来語には、漢字とカタカナが組み合わさって使用されることが多く見られます。

6.2 漢字と他のアジア言語

漢字は日本語だけでなく、他のアジア言語にも影響を与えています。特に、中国語、韓国語、ベトナム語などがその代表的な例です。これらの言語では、漢字が用いられ、意味や読み方においても共通点があります。

例えば、中国語の「水」という漢字は、日本語でも「水」と読まれ、同じ意味を持っています。しかし、韓国語では「물(ムル)」と呼ばれ、漢字の音読みを取り入れる文化は薄れています。このように、地域ごとに異なる発展が見られることが、文化の多様性を示しています。

また、ベトナム語では、漢字が「チュノーム」という独自の表記法として用いられたこともありますが、現在ではラテンアルファベットを基にした表記に移行しています。これにより、漢字の影響は薄れていますが、文化的な遺産としての存在は依然として重要です。

最後に、漢字は他のアジア言語と同様の表記法を持ちながらも、それぞれ異なる言語体系の中で独自の役割を果たしています。これにより、漢字がアジアの文化や交流を象徴する重要な要素であることがわかります。

終わりに

このように、漢字と日本語の関係は非常に深く、歴史や文化とも密接に絡み合っています。漢字は日本語の中で独特の役割を持ち、様々な場面で使われています。その背景には、古代から続く文化の変遷があり、漢字の理解にはそれが重要な鍵となります。

また、漢字は単なるコミュニケーションの道具にとどまらず、日本の文化や芸術、教育に大きな影響を与えています。今後も、漢字は日本語と共に進化し、国際的な交流の一翼を担うことでしょう。漢字を学び、理解することは、日本文化への理解を深める大きな手助けとなるでしょう。その意味でも、漢字学習はますます重要になってきています。