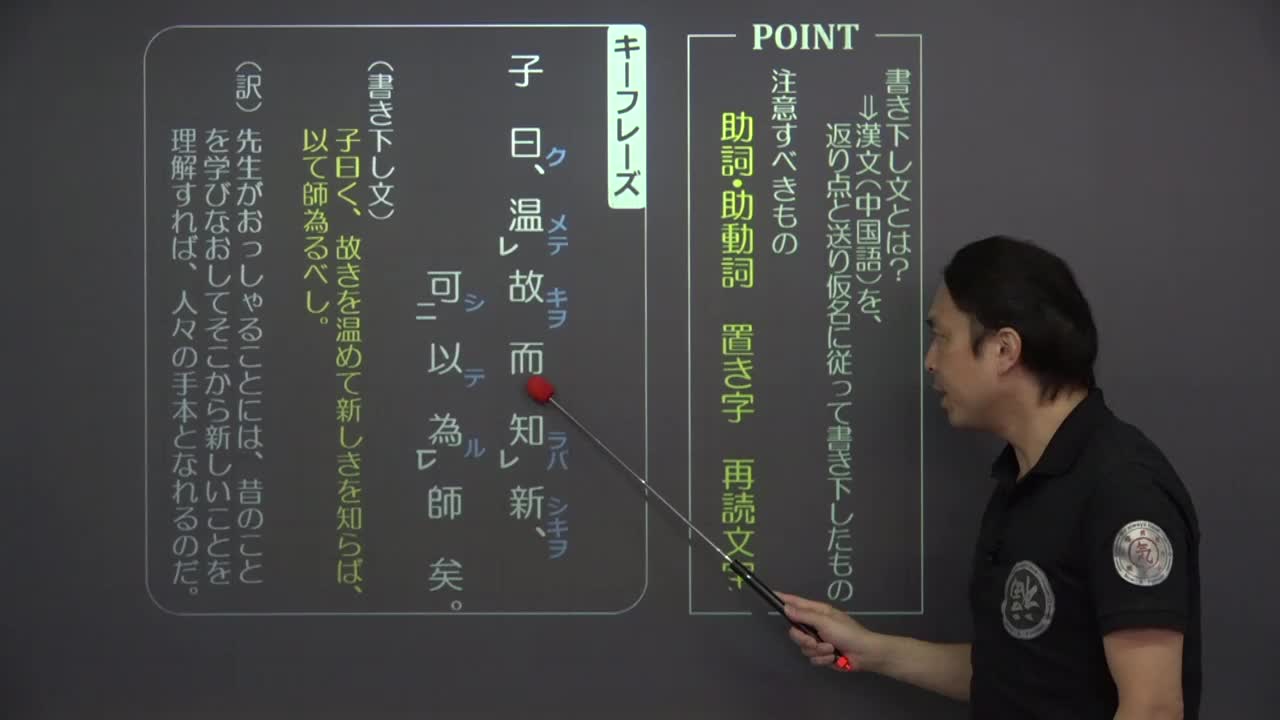

漢字は中国文化に深く根ざしており、時間と共に進化してきました。その中で「送り仮名」は、漢字の理解を補助する重要な役割を果たしています。送り仮名があることで、書かれた言葉の意味や発音が明確になり、読む人々にとってより理解しやすいものとなります。本記事では、漢字の起源から送り仮名の定義、その重要性、およびその使用における注意点について詳しく探っていきます。日本語の学びを深めるために、送り仮名の重要性について再認識しましょう。

1. 漢字の起源と発展

1.1 漢字の歴史的背景

漢字の起源は紀元前3000年頃の古代中国にまで遡ります。最初の漢字は、象形文字としての性質を持ち、物事を視覚的に表現する役割を果たしました。古代の中国では、漢字は竹の板や甲骨に刻まれ、記録やコミュニケーション手段として機能していました。漢字の発展は、さまざまな時代を経る中で文字の形や意味が複雑化し、再構成される過程を経てきました。

例えば、象形から変化した「山」は、今でもその形を認識しやすいですが、時代が進むにつれて書き方や使われ方が変わることもありました。漢字は単なる文字ではなく、その背後には歴史や文化が深く結びついているのです。

1.2 漢字の構造と成り立ち

漢字は、部首や偏旁(部品)によって構成されます。一般に、漢字の意味を反映した部首と、音を表す部分が組み合わさることで、ひとつの漢字が成り立っています。例えば、「河」という漢字は「水」という部首が含まれており、水に関連した意味を持っています。一方、「可」は「口」という偏旁が含まれ、発音を示しています。このように、漢字は形、音、意味によって成立しており、非常に合理的な構造をしています。

また、漢字の成り立ちはそのまま文法的要素にも影響を与えています。同じ音や部首を持つ漢字であっても、その文脈によって意味が変化することがあります。これが、送り仮名が必要になる一因でもあります。

1.3 漢字の発音と表意性

漢字の発音は、地域や時代により異なりますが、基本的な音の体系は確立されています。例えば、「行」という漢字は「いく」とも「こう」とも読まれ、その意味も移動や実行に関連しています。漢字の複数の発音は、送り仮名によって具体化され、文章の中での正確な解釈を助けます。

表意性の高い漢字は、視覚的に意味を伝えることができるため、文学や詩、哲学書にも多用されています。しかし、同じ漢字で異なる意味を持つ場合、その解釈には送られる仮名が大きな役割を果たします。従って、漢字と送り仮名の組み合わせは、より精緻な表現を可能にします。

2. 送り仮名とは何か

2.1 送り仮名の定義

送り仮名とは、漢字の後ろに付け加える仮名(ひらがなやカタカナ)のことを指します。この仮名は、漢字の発音を示すだけではなく、文脈における意味を明確にするための重要な要素です。日本語の文章においては、送り仮名がないと誤解を招くことが多く、特に意味が多義的な漢字では、その重要性が顕著に表れます。

たとえば、「見る」という動詞は漢字「見」に送り仮名の「る」を付けることで、動詞としての役割を果たします。これは、文法において動詞の結尾を示すため、送り仮名の存在が文全体の意味を形成する一因となっています。

2.2 送り仮名の役割

送り仮名は、読者にとっての正確な発音や意味を理解させる助けとなります。特に日本語では同音異義語が多く存在し、送り仮名が異なる意味を持つ場合が多いため、これらを正確に使い分けることが重要です。たとえば、「成る」と「成らない」の場合、送り仮名の「る」と「ない」がなければ、正しい意味を把握するのが難しくなります。

また、送り仮名は語の品詞を明確にする役割も持っています。動詞や形容詞が漢字で表されると、送り仮名がないとどの品詞に属するのかを理解するのが難しいことがあります。これによって、文章全体の流れや意味を読み取る上での手助けが行われます。

2.3 送り仮名と文法的要素

送り仮名の使用は文法的にも大きな意味を持ちます。文法の規則に従い、正しい送り仮名を使用することで、文章全体の整合性が保たれます。例えば、「食べる」、「食べない」のように、動詞の活用形に応じて送り仮名も変化します。この活用があることで、より豊かで多様な表現が可能となるばかりか、文法的な理解も深まります。

送り仮名が適切であればあるほど、文章はスムーズに読み進められ、解釈が容易になります。この文法的要素を理解することは、特に学習者にとっては重要であり、文章作成や朗読においても正確な表現を施す基盤となります。

3. 送り仮名の重要性

3.1 意味の明確化

送り仮名の最大の役割は、言葉の意味の明確化です。特に漢字一文字の意味が複数存在する場合、送り仮名を加えることで意図する文脈を明確に示すことができます。たとえば、「行く」という動詞は「行行」(こうこう)と読む際には、目的地に向かうという意味を強調していますが、「行かない」となると否定形に変化します。このように、送り仮名によって表現の幅が広がり、書かれた言葉の意味がより具体化されます。

さらに、意味を明確にすることで、文章の解釈がスムーズになります。例えば、ニュース記事や専門書においては、正確な理解が求められますが、送り仮名が適切に使われていれば、読者は専門用語を容易に理解できるのです。

3.2 読みの安定性

送り仮名があることで、特定の漢字の読み方が安定します。特に教育現場では、初めて漢字を学ぶ子供たちにとって、送り仮名は重要な役割を果たします。「猫」という漢字に「ねこ」と送り仮名をつけることで、正確な発音ができ、記憶に残りやすくなります。このように、送り仮名は読者の音読力や理解力を高める手段ともなります。

また、漢字に固有の読み方を持たない合成語などにおいても、送り仮名が正確な読みを促します。たとえば、「進行中」というフレーズでは、「進行」の部分が特に重要で、送り仮名の「中」がその進行が今行われていることを強調します。これにより、発音の安定性が確保され、聞き手や読み手にとっても理解しやすいです。

3.3 文脈における理解を助ける

送り仮名は文脈における理解を助ける重要な役割も果たします。特にストーリーや文章の流れの中で、送り仮名があることによって、文のつながりやリズム感が生まれます。また、特定の文脈に基づいた意味合いを示しますので、同じ漢字を使っていても文の前後で異なる解釈が可能であることを示します。

文脈による理解を助ける良い例は、詩や小説に見られます。作家は、送り仮名を使い分けることで、言葉の響きや意味の深さを表現することができます。物語の中の感情や登場人物の心情を表現する際に、送り仮名がもたらすニュアンスは計り知れません。

4. 送り仮名の使用における注意点

4.1 誤用の例

送り仮名の重要性が高い一方で、誤用も多くみられます。例えば、「考える」と「考えない」の場合で、「考える」における「える」を省略して「考え」だけにしてしまったり、「考えない」を「考えぬ」と誤用することがあるかもしれません。このような誤用は、正確な意味の伝達を妨げ、誤った解釈を招くことになります。

また、同音異義語の場合も注意が必要です。「ピン」と「瓶」のように、送り仮名の使い方一つで全く異なる意味を持つ場合があります。このような誤用は特に日本語を学ぶ上での大きな障壁となりますので、教育の場でも注意が必要です。

4.2 正しい送り仮名の選び方

正しい送り仮名を選ぶことは、文章を書く上で非常に重要です。まずは、漢字が持つ本来の意味や文脈に対して、どのような送り仮名を付けるべきかを理解することが必要です。例えば、熟語や成句の一部としての漢字を使う場合、送り仮名がその熟語の意味を正しく反映させるために非常に大切です。

また、送り仮名の選び方には注意が必要です。動詞や形容詞の変化形によって送り仮名が変わることを理解し、誤りのないようにすることが求められます。特に、定型文や俗語などにおける送り仮名の乱れは、文章全体の品質を下げてしまうので注意が必要です。

4.3 現代における標準化の動き

送り仮名の使い方に関する標準化の動きは進行中です。特に教育現場や公的な文書においては、一定の基準に基づき送り仮名が整備されています。これにより、誤用や混乱が減少し、日本語の正確な使用が促進されています。

文部科学省などの官公庁は、送り仮名の使用に関するガイドラインや指針を設けており、学校教育の現場でも積極的に取り入れられています。この動きは、現代日本語を学ぶ上でも重要な要素となりつつあり、正確な表現力を身に付けるための一助となっています。

5. まとめと今後の展望

5.1 送り仮名の重要性の再認識

送り仮名の重要性は、漢字を使った文章作成において欠かせない要素であると再認識されつつあります。正しい送り仮名を使うことで、文章の表現が豊かになり、意図する意味がより正確に伝わります。また、送り仮名があることで、学習の過程でも多くの人々が日本語の魅力を感じることができるでしょう。

5.2 漢字文化の継承と発展

漢字文化は日本のアイデンティティの一部であり、送り仮名はその文化をより豊かにする要素です。学校教育や家庭での学びを通じて、子供たちに漢字とその送り仮名の重要性を伝えていくことは、文化の継承に大きく寄与します。また、正確な送り仮名があればこそ、次世代の日本語の発展が可能となります。

5.3 教育現場における送り仮名の取扱い

教育現場では、送り仮名の正しい使い方を教えることが重要です。漢字を学ぶ際は、ただ単に字を覚えるのではなく、送り仮名との関係を深めることが大切です。これにより、生徒たちはより多様な表現力を身につけることができ、日本語を愛する気持ちも育まれます。

終わりに、送り仮名の重要性は日本語の学びを支える土台であり、今後の言語教育においてもさらなる強化が求められます。送り仮名があることで、私たちの日常的なコミュニケーションが豊かになり、文化の理解が深まることを期待しています。