漢字の絵文字としての役割について、古代から現代にかけての漢字の起源、発展、そしてその絵文字としての機能について深く掘り下げていきます。漢字は単なる文字の集まりではなく、文化や感情、概念を表現する重要な役割を果たしています。以下では、その詳細を見ていきましょう。

1. 漢字の起源

1.1 古代中国における文字使用の必要性

古代中国社会において、文字の使用は情報伝達の手段として非常に重要な役割を果たしていました。商業活動や外交、また宗教儀式の記録が必要とされ、これに対応するために文字が進化していったのです。当時の人々は、口頭でのコミュニケーションだけでは限界があり、文字を用いることで情報を体系的に保存し、後世に伝えることができるようになりました。

例えば、商業取引を行う際には、契約書を作成する必要がありました。絵を用いた初期の象形文字は、それぞれの数量や品物を直感的に表現することができたため、取引の透明性を確保するのに役立ちました。そうした中で、文字は簡潔に情報を伝えるための重要な手段と認識され、発展していったのです。

文字はまた、国家の統一にも寄与しました。異なる地域や民族が共存する中で、共通の文字を用いることで交流が進み、文化的な一体感が醸成されました。このように、古代中国における文字の使用は、社会の発展と深く結びついていたのです。

1.2 甲骨文字とその特徴

甲骨文字は漢字の最古の形態の一つで、紀元前14世紀から紀元前11世紀にかけて使用されていました。亀の甲や動物の骨に彫られたこの文字は、主に占いの記録として用いられました。そのため、甲骨文字には自然や神々に関する表現が多く含まれています。

甲骨文字の特徴として、象形文字的な要素が強く見られることが挙げられます。例えば、「牛」という字は、実際の牛の姿を描いたシンプルな形状をしています。これにより、読み手は視覚的に直感的に理解しやすくなっています。また、甲骨文字は呪術的な側面も持ち、神意を問うための記録として重要な役割を担っていました。

この甲骨文字の発見は、中国文字の起源を考える上で非常に重要な手がかりとなりました。その後の漢字の発展において、甲骨文字がいかに影響力を持っていたかは、今日の漢字の形状や意味にも反映されています。

1.3 漢字の起源に関する伝説

漢字の起源については、さまざまな伝説が存在しています。特に有名なのは、「倉頡(そうけつ)」に関する伝説です。彼は神話上の人物であり、最初に漢字を作ったとされています。伝説によると、倉頡は鳥や動物の足跡からアイデアを得て、人々の言葉を表現するための文字を創り出したと言われています。

このような伝説は、漢字に対する人々の敬意や、その文化的重要性を示していると言えます。漢字は単なる記号ではなく、深い歴史と文化に根ざしたものであるため、こうした物語はその価値を高めています。漢字の背後にある物語は、学ぶ人々にとっても興味を引く要素となるでしょう。

他にも、「はじめに言葉ありき」という考え方から、漢字は自然界の事物を模したものであるとも伝えられています。このような考え方は、言葉と世界との密接な関連を感じさせ、文字の持つ魅力を一層深めているのです。

2. 漢字の発展

2.1 漢字の書体の変遷

漢字は、時代とともにその形状や使用方法が進化してきました。最初の段階である甲骨文字から始まり、次第に多様な書体が生まれました。ここでは、漢字の書体の主要な変遷を挙げていきます。

2.1.1 篆刻(てんこく)

篆刻は、漢字の初期の形式の一つで、文字の線が太く、装飾的な特徴を持っています。篆刻は主に印章や文書に使用され、古代中国の王や貴族層に広く普及していました。特に「大篆」と「小篆」と呼ばれる二つのスタイルは、後の漢字に大きな影響を与えています。

篆刻の特徴の一つは、各文字に装飾を施すことで、視覚的に美しさを醸し出す点にあります。例えば、「和」や「喜」といった文字は、篆刻の書体で特に美しく表現されることが多く、その装飾性は当時の芸術的なセンスを反映しています。このように、篆刻は単なる文字の形を超え、芸術的価値を持つものとして進化しました。

2.1.2 隷書(れいしょ)

隷書は、篆刻の影響を受けながらも、より簡易化された形態であり、より多くの人々に広まりました。隷書は、特に漢代に用いられ、実用性の高い書体として評価されました。文字の形状がコンパクトになり、筆順も効率的なものに変わりました。

隷書の登場は、一般市民にも文字が日常的に使われるようになったことを意味します。この点から見ても、隷書は漢字がどのように社会に浸透していったのかを示す重要な書体と言えるでしょう。特に、書道の観点からも評価され、隷書を用いた作品は今でも多くの人々に親しまれています。

2.1.3 楷書(かいしょ)

楷書は、隷書からさらに進化したもので、現在の漢字の基礎となる形態を持っています。楷書は、明確で分かりやすいため、学校教育でも広く用いられています。この書体は、筆記体としても印刷体としても非常に利用価値が高いです。

楷書の特徴は、各字が独立し、読みやすくなっている点にあります。例えば、「愛」や「夢」といった文字は、楷書で書くとその形が明確に認識でき、視覚的に情報を伝えやすくなります。また、楷書は書道の技術を磨くための基本としても位置づけられ、多くの書道愛好者がこの書体に挑戦しています。楷書は書道の中でも最も人気のあるスタイルの一つであり、その影響力は現代にも及んでいます。

2.2 漢字の音韻と意味の変化

漢字は、時代と共に音韻や意味が変化してきました。古代の漢字が持っていた意味は現代とは異なることが多く、漢字の持つ多義性がその特徴です。言語の進化と社会の変化に伴う、言葉の意味の変遷を見ていきましょう。

古代の漢字は、しばしば象形的な意味を持つ一方で、時代が進むにつれ、抽象的な概念を表すために使われるようになりました。例えば、「木」という字は、元々は木の形を象ったものでしたが、後にそれが「森」や「林」といった関連した概念を表すことに発展しました。このように、漢字は単なる物理的な対象を示すだけでなく、より広範な意味を内包するように変化していったのです。

さらに、語音の変化も無視できません。古代の音韻体系は現代のものとは異なり、漢字の音(発音)は時代によって多くの変遷を経験しています。しかし、書き言葉としての漢字はその形を保持し、語音の変化があっても、常に一定の認識を持たせる役割を果たしていました。このように、漢字は音韻的な変化を経ても、その視覚的な形態によって意味の伝達を助けているのです。

まとめてみると、漢字の音韻と意味の変化は、その文化や社会の変遷を映し出す鏡とも言えます。古代からの歴史を持つ漢字は、単なる文字としてだけでなく、歴史や文化を語る重要な存在でもあるのです。

3. 漢字の絵文字としての機能

3.1 漢字の象形性と表意性

漢字はその形状から多くの情報を直感的に伝えることができる、絵文字的な機能を持っています。象形文字としての特徴を理解することで、漢字の奥深い意味を把握することが可能になります。

多くの漢字は、古代の象形文字から派生したもので、具体的な形を持っています。例えば、「山」という字は、山の形を単純化したもので、見る人にとって直感的に山を連想させます。このように、漢字は単純な記号でありながら、その形状が持つ情報を活用することで、視覚的に意味を伝える力があります。

さらに、漢字はまた表意文字としても機能します。特定の概念や感情を表現するために、象形的な要素を基にした形状が使われます。例えば、「心」という字は、心臓の形を象ったとされ、感情や思考に関連する多くの漢字(如:「想」、「思」、「愛」など)がこの字の部分を含んでいます。これにより、漢字は言語的な表現と視覚的なアイデンティティを持つのです。

3.2 文化的な象徴としての漢字

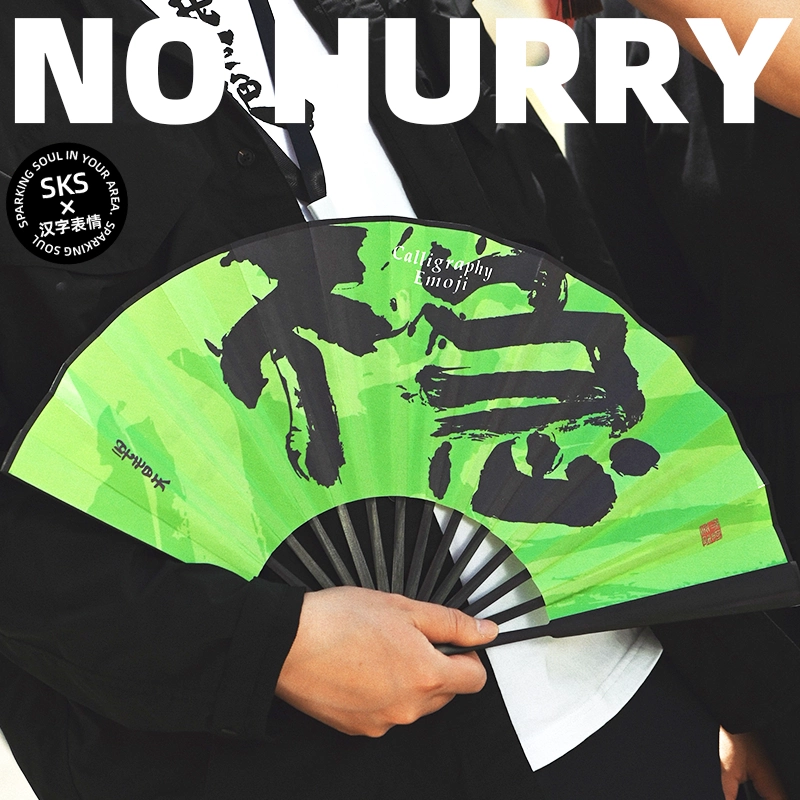

漢字は中国文化において重要な象徴となる存在です。その形状や意味が、さまざまな文化的現象に結びついている場合が多く、特に文学や芸術の分野でも重視されています。

例えば、漢字に描かれる象形的な意味は、アートにおいても多く用いられています。書道では、漢字の各字が持つ意味や音韻、美的な形状が融合され、表現されます。さらに、漢字を象徴タグとして用いることで、文化や情緒を表現するアート作品も数多く存在します。こうした漢字は視覚的に楽しむだけではなく、文化的な深さを感じさせる役割も果たしています。

さらに、漢字は自己表現の手段としても利用されます。特にタトゥー文化において、漢字を用いたデザインは人気であり、個人の価値観や哲学を示す象徴として選ばれています。このように、日本や世界の文化に深く浸透した漢字は、重要なアイデンティティの一部となることがあります。

3.3 漢字が表現する感情や概念

漢字はその形状が示す意味以上に、感情や価値観を表現する役割も果たしています。一つの漢字が持つ多くの意味や、他の漢字との組み合わせによって、さまざまな感情や概念を表現することが可能です。

例えば、漢字「愛」は、愛情や親しみ、深い感情を表します。多くの漢字がこの「愛」を構成する形で作られており、人々の愛や思いやりを表現する力を持っています。また、漢字はその形状によって、感情を視覚的に表現する手段ともなっています。「笑」の字は、明るい気持ちや喜びを表し、形そのものがその情緒を伝えています。

また、さまざまな感情が複雑に絡み合った場合、漢字はそのエッセンスを集約する力を持っています。「悲」という字は、悲しみや苦しみを表現しますが、同時にそれを感じる際の深い体験をも象徴しています。このように、漢字はその簡潔な形状の中に豊かな感情の世界を内包しているのです。

4. 現代における漢字の役割

4.1 デジタル時代の漢字の利用

現代社会において、漢字はデジタルコミュニケーションにおいても重要な役割を果たしています。スマートフォンやコンピュータの普及により、漢字は新たな形で利用されており、特にタイピングやSNSの中でその進化が見られます。

デジタル機器では、漢字変換の技術が進歩し、使い方がより簡単になりました。例えば、スマートフォンでは「ひらがな」や「カタカナ」を入力するだけで、候補として漢字が表示される仕組みがあります。これにより、漢字を学ぶ手段が手軽になっただけでなく、幅広い人々が漢字の使用を促進し、文化を守る役割も果たしています。

一方で、デジタル時代における漢字の利用には懸念もあります。例えば、漢字の読みや書くことが少なくなることで、漢字の持つ文化や意味が薄れてしまうのではないかという意見もあります。しかし、様々なプラットフォームでの漢字の利用は、その魅力を新しい世代に伝える手段にもなっています。

4.2 海外における漢字の影響

漢字は日本だけでなく、韓国、ベトナム、さらには欧米など、世界各地に影響を与えています。海外においても、漢字が使われることで、文化交流や理解が深まっています。

特に日本の漢字は、さまざまな場面で重要な役割を果たしています。日本の書道や文学、そしてポップカルチャーにおいても漢字は大きな存在感を持っており、海外の人々にもその美しさや深さが伝わっています。さらに、漢字を用いたアートやデザインは、ファッションやビジュアルアートの分野でも存在感を示しています。

また、日本以外の国でも、漢字を使った文化活動が見られます。特に韓国では、漢字が古くから使われており、個別の漢字が音に基づいて表記されることが多いです。このような共通の文化的要素は、国を越えての交流を円滑にする助けとなっているのです。

4.3 漢字と日本文化の関係

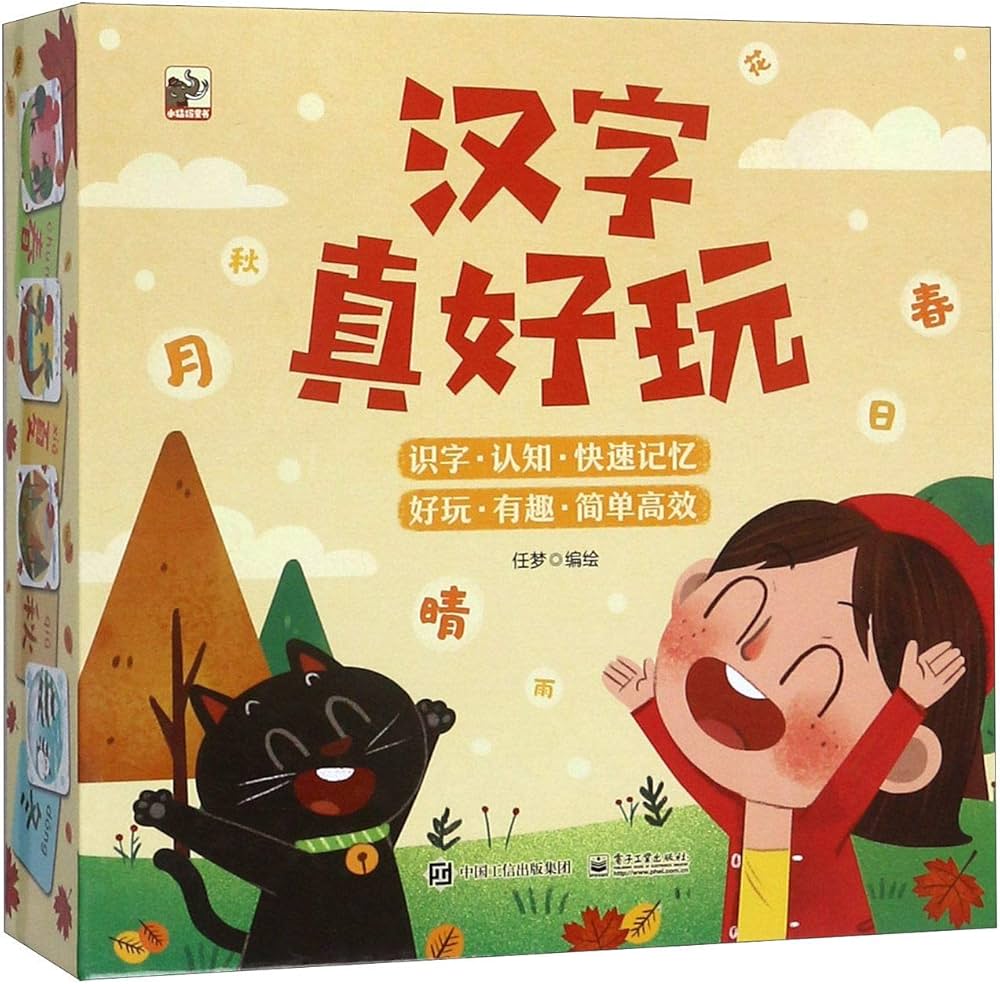

日本における漢字は、独自の文化や価値観と深く結びついています。日本語の中で漢字は非常に重要な役割を果たし、日常生活や文化活動に欠かせない存在となっています。

漢字は、日本の文書や文学、さらには人々の生活様式に深く浸透しています。例えば、文学においては、漢字が持つ豊かな意味や象徴性が活用されている作品が多く存在します。また、書道においてもその美しさが表現され、漢字を通じて感情や思想が伝えられます。

さらに、漢字は教育の場においても重要な役割を果たしています。子どもたちは、常に漢字を学び、触れ合うことで、言語や文化について理解を深めていくのです。このように、漢字は日本文化のアイデンティティの一部として、今後も重要な役割を果たし続けていくことが期待されます。

5. まとめ

5.1 漢字の多面性

漢字は、その起源を古代に遡ることができ、多様な書体や意味を持つ多面的な存在です。象形文字としての顕著な特徴を持ちつつ、時代と共に進化し続け、現代においてもその役割はますます重要になっています。文字としての機能だけでなく、文化的、感情的な要素とも絡み合い、人々の生活に深く根付いているのです。

5.2 漢字の未来展望

今後も漢字は、デジタル化やグローバルな文化交流の中でその役割を維持し続けるでしょう。特に、若い世代がスタイルやメディアを通じて漢字を受け入れることで、漢字の未来は明るいものとなる可能性が高いです。また、国際的な文脈での漢字の重要性は高まる一方であり、文化の共通点としての機能も強化されていくことでしょう。漢字は単なる文字の枠を超えて、文化的なアイデンティティを形作る重要な要素であり、これからの時代もその価値は揺るぎないものとなっていくはずです。

終わりに、漢字はその歴史的な背景と現代の社会において、常に進化し続ける存在です。その魅力を理解し、受け入れることができれば、私たちの文化やコミュニケーションが一層豊かになるでしょう。今後も漢字と共に歩んでいくことができるのを楽しみにしています。